Pfarre Mariahilf

Dr.-Sigismund-Epp-Weg

Die Pfarre Mariahilf ist Namensgeberin des Innsbrucker Stadtteils westlich der Innbrücke, der bis 1837 als Obere Anbruggen bekannt war. Neben der Mariahilfkirche gehören auch der Friedhof, der Kindergarten, die Kunstkammer und das Widum zu einem Ensemble an Gebäuden, das ein eindrucksvolles Beispiel für den Einfluss der Kirche auf Infrastruktur, Gesellschaft und Gemeinwesen darstellt. Die Anfänge der Pfarre Mariahilf liegen im 17. Jahrhundert. Nachdem schwedische, französische und hessische Truppen während den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) große Teile des benachbarten Bayern und die Stadt Bregenz verwüstet hatten, gelobten die Tiroler Landstände am 1. Februar 1647 feierlich, Cranachs Bild der Mother of mercy, das heute im Dom St. Jakob hängt, eine Kapelle zu stiften, wenn Tirol von den Kriegsgräueln verschont bliebe.

Als Baumeister für das Vorhaben konnte Christoph Gumpp gewonnen werden. Bereits 1648 wurde auf einem provisorischen Altar die erste Messe gefeiert, ein Jahr später war der Rohbau fertig. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte gestalteten mehrere Generationen Tiroler Künstler die Mariahilfkirche bis zu ihrem heutigen Aussehen. Gumpp ließ sich wohl auf seinen Italienreisen von den Kuppelbauten wie dem römischen Pantheon inspirieren. Das Innere ist nicht wie es typisch für den Barock ist ein großes Ganzes, sondern eine Aneinanderreihung einzelner Elemente, wie es in der Renaissance üblich war. Fünf Altarkapellen geben dem runden Bau die äußere Form. Die Kuppel wird innen von sechs ovalen Deckenfresken geschmückt, die das Leben Marias darstellen. Sechs runde Fresken zeigen Szenen aus dem Alten Testament. Cranachs Mother of mercy, der man die Kirche eigentlich weihen wollte, blieb in der Pfarrkirche St. Jakob, weshalb Michael Waldmann 1654 eine Kopie des Bildes Cranachs anfertigte. Die vier Stände Klerus, Adel, Bauern und Bürger knieen am Hochaltar vor einer Darstellung der Kirche und weisen diese Maria zu. Über dem Chorbogen kann man die Wappen Tirols, der Casa Austria und der toskanischen Familie Medici sehen, aus der die kurz vor Beendigung des Rohbaus verstorbene Tiroler Landesfürstin stammte.

Neben der Kirche befindet sich das Epp´sche Benefiziatenhaus, das von Johann Martin Gumpp als Wohnhaus des Kaplans geplant wurde und heute als Kunstkammer mit vielen Ausstellungsstücken und Archiv rund um Mariahilf dient. Auf der anderen Seite wird die Kirche vom Messnerhaus und dem 1952 wieder eröffneten Kindergarten flankiert. Nördlich der Kirche steht das im 19. Jahrhundert neu gebaute Widum mit dem großen Pfarrgarten. Volksschule und Friedhof sind nur wenige Gehminuten entfernt.

Trotz dem Segen und Schutz Marias kam mehrere Unglücke über die Pfarre. Das Erdbeben vom 22. Dezember 1689 verschonte Mariahilf nicht und nahm auch die neu gebaute Kirche erheblich mit. Menschlicher Natur waren die späteren Schäden. Die 1837 von der Glockengießerei Graßmayr gegossenen Glocken wurden wie auch die Orgelpfeifen während des Ersten Weltkrieges eingeschmolzen, um aus dem Metall Waffen herzustellen. Während der Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs wurden der Kindergarten und das Pfarrheim zerstört, auch die Kirche erlitt kleinere Schrammen.

Der vielleicht wichtigste Mann der Geschichte Mariahilfs aber war kein Künstler oder Baumeister, sondern Dr. Sigismund Epp (1647 – 1720), Professor für Theologie, Prokanzler und Rektor an der Universität Innsbruck. Er stiftete zwei Benefizien, die es den Tiroler Landständen ermöglichten, die Kirche Mariahilf zu betreiben, in Folge zu erweitern und dadurch ihren Einfluss in der Stadt zu vergrößern. Der Gelehrte Epp hatte an seine Großzügigkeit mehrere Verfügungen geknüpft, darunter die Art und Weise wie der Benefiziat beschaffen sein soll:

„Zum Genuß dieses Benefiziums soll ein frommer und ehrbarer weltlicher Priester, der ein eingeborenes tyrolisches Landskind und der deutschen Sprache mächtig ist, berufen werden…. Der Benifiziat soll die Stifter in sein Gebet und andere gute Werke einschließen.“

Über die Kaplanei Mariahilf, seit 1853 Pfarre mit Seelsorge, konnten die Tiroler Landstände innerhalb der Kirche in vielen wichtigen, weltliche Belange betreffenden Angelegenheiten, einen Gegenpol zu den mächtigen Jesuiten, dem Tiroler Landesfürsten und später der Regierung in Wien bilden. Vor allem beim Thema Bildung und Universität kam es immer wieder zu Machtkämpfen zwischen diesen Institutionen. Nach dem Tod Epps wanderte das Privileg, Universitätskirche zu sein, zwar von Mariahilf in die Dreifaltigkeitskirche der Soldaten Christi, in den frühen 1850er Jahren gründete der Mariahilfer Pfarrer Caspar Weyrer aber eine eigene Schule. Einige Jahrzehnte zuvor war der Versuch in Mariahilf abseits der Trivialschule St. Nikolaus ein eigenes Institut zu gründen noch abgelehnt worden. Seit Maria Theresia und Josef II. war es dem zunehmend zentralisierten Staat ein besonderes Anliegen gewesen, Bildungsangelegenheiten weg von der Kirche unter die Fittiche des Staates zu bringen. Weyrer kam über einen weiteren Benefiziaten, Elisabeth von Mayrhofer zu Koburg & Anger, aber an Kapital und Immobilien, um unabhängig von staatlicher Seite die Schule Mariahilf zu gründen. Die Vereinbarung lautete:

„Die beiden Häuser, der Garten, der Hof, kurz den ganzen Einfang vermache ich zu einem Schulhaus oder zu einer Kinderwarth-Anstalt… die Kinder (sind) verbunden, alle Wochen einmal in der Versammlung laut einen Vaterunser und ein Avemaria zu beten.“

Für das eigene Seelenheil beten zu lassen, war in Innsbruck auch im 19. Jahrhundert noch in Mode. Mit dem Erlass eines neuen Schulgesetzes 1872, musste die Schule ihre Pforten schließen. Caspar Weyrer gründete noch im selben Jahr eine Privatschule, um dieses Gesetz zu umgehen. Weder die liberal-großdeutsche Stadtregierung noch das Ministerium in Wien wollten aber die kirchlich gelenkte Schule in Innsbrucks Bildungslandschaft haben, weshalb der k.k. Bezirksschulrat kurzerhand die beiden Stiftungshäuser als nicht tauglich für Schulzwecke erklärte. Damit sollte das letzte Wort aber noch nicht gesprochen sein.

Einige Jahre früher war der Mariahilfer Friedhof, der seit 1786 neben der Kirche bestand, wegen ungünstiger Bodenbeschaffenheit ins Visier der Behörden geraten. 1876, vier Jahre nach der faktischen Schließung der Mariahilfer Schule durch die Obrigkeit, wälzte die Pfarre Mariahilf Pläne zur Verlegung des Gottesackers. Der Tiroler Landtagsausschuss, der noch immer die Geschicke Mariahilfs leitete, erwarb das Grundstück, auf dem sich der Friedhof Mariahilf bis heute befindet. In malerischer Hügellage gilt der Tiroler Landesfriedhof mit den Arkaden und der Friedhofskapell im Stil der Neorenaissance als schönster Friedhof der Stadt.

Die Verlegung des Friedhofs an den neuen Ort ermöglichte schlussendlich doch noch den Schulbau. Auf dem ehemaligen Friedhofsgelände öffnete 1902 die heutige Volksschule Mariahilf. Auf der Hinterseite der Volksschule ist noch ein kleiner Teil Friedhofskapelle und Mauer sichtbar. Im ehemaligen Schulhaus wurde ein Kindergarten eröffnet. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1938 wurde die Stiftung Mayrhofers, wie so viele kirchliche Einrichtungen, aufgelöst und das Vermögen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt einverleibt. Knapp vor Kriegsende landete eine 1000 kg schwere Bombe zwischen Kindergarten und Pfarrheim, explodierte allerdings nicht. Ob dafür die Gnadenmutter verantwortlich war, konnte nicht letztgültig geklärt werden. Heute verwalten die Pfarre Mariahilf und Vinzenzkonferenz das Vereinsheim und den Kindergarten.

Leopold V & Claudia de Medici: Glamour and splendour in Innsbruck

The most important princely couple for the Baroque face of Innsbruck ruled Tyrol during the period in which the Thirty Years' War devastated Europe. The Habsburg Leopold (1586 - 1632) to lead the princely affairs of state in the Upper Austrian regiment in Tyrol and the foothills. He had enjoyed a classical education under the wing of the Jesuits. He studied philosophy and theology in Graz and Judenburg in order to prepare himself for the clerical realm of power politics, a common career path for later-born sons who had little chance of ascending to secular thrones. Leopold's early career in the church's power structure epitomised everything that Protestants and church reformers rejected about the Catholic Church. At the age of 12, he was elected Bishop of Passau, and at thirteen he was appointed coadjutor of the diocese of Strasbourg in Lorraine. However, he never received ecclesiastical ordination. His prince-bishop was responsible for his spiritual duties. He was a passionate politician, travelled extensively between his dioceses and took part on the imperial side in the conflict between Rudolf II and Matthias, the model for Franz Grillparzer's "Fraternal strife in the House of Habsburg". These agendas, which were not necessarily an honour for a churchman, were intended to keep Leopold's chances of becoming a secular prince alive.

This opportunity came when the unmarried Maximilian III died childless in 1618. At the behest of his brother, Leopold acted as the Habsburg Governor and regent of these Upper and Vorderösterreichische, also Mitincorpierter Leuth and Lannde. In his first years as regent, he continued to commute between his bishoprics in southern and western Germany, which were threatened by the turmoil of the Thirty Years' War. The ambitious power politician was probably satisfied with his exciting life in the midst of high politics, but not with his status as gubernator. He wanted the title of Prince Regnant along with homage and dynastic hereditary rights. He lacked a suitable bride, time and money for the title of prince and to set up a court. The costly disputes in which he was involved had emptied Leopold's coffers.

The money came with the bride and with it came time. Claudia de Medici (1604 - 1648) from the rich Tuscan family of merchants and princes was chosen to bring dynastic delights to the future sovereign, who was already approaching 40. Claudia had already been promised to the Duke of Urbino as a child, whom she married at the age of 17 despite a request from Emperor Ferdinand II. After two years of marriage, her husband died. The ties with the Habsburgs were still there. The two dynasties had been closely intertwined since the marriage of Francesco de Medici to Joan of Habsburg, a daughter of Ferdinand I. at the latest. Leopold and Claudia were also a Perfect Match of title, power, baroque piety and money. Leopold's sister Maria Magdalena had landed in Florence as Grand Duchess of Tuscany by marriage and sent her brother a painted portrait of the young widow Claudia with the accompanying words that she "beautiful in face, body and virtue" be. After a chicken-and-egg dance - the bride's family wanted an assurance of the son-in-law's titles while his brother the emperor demanded proof of a bride for the award of the ducal dignity - the time had come. In 1625, Leopold, now elevated to duke, well-fed and forty years old, renounced his ecclesiastical possessions and dignities in order to marry and found a new Tyrolean line of the House of Habsburg with his bride, who was almost 20 years his junior.

The relationship between the prince and the Italian woman was to characterise Innsbruck. The Medici had made a fortune from the cotton and textile trade, but above all from financial transactions, and had risen to political power. Under the Medici, Florence had become the cultural and financial centre of Europe, comparable to the New York of the 20th century or the Arab Emirates of the 21st century. The Florentine cathedral, which was commissioned by the powerful wool merchants' guild, was the most spectacular building in the world in terms of its design and size. Galileo Galilei was the first mathematician of Duke Cosimo II. In 1570, Cosimo de Medici was appointed the first Grand Duke of Tuscany by the Pope. Thanks to generous loans and donations, the Tuscan moneyed aristocracy became European aristocracy. In the 17th century, the city on the Arno had lost some of its political clout, but in cultural terms Florence was still the benchmark. Leopold did everything in his power to catapult his royal seat into this league.

In February 1622, the wedding celebrations between Emperor Ferdinand II and Eleanor of Mantua took place in Innsbruck. Innsbruck was easier to reach than Vienna for the bridal party from northern Italy. Tyrol was also denominationally united and had been spared the first years of the Thirty Years' War. While the imperial wedding was completed in five days, Leopold and Claudia's party lasted over two weeks. The official wedding took place in Florence Cathedral without the presence of the groom. The subsequent celebration in honour of the union of Habsburg and Medici went down as one of the most magnificent in Innsbruck's history and kept the city in suspense for a fortnight. After a frosty entry from the snow-covered Brenner Pass, Innsbruck welcomed its new princess and her family. The husband and his subjects had prayed in advance for divine blessing to purify themselves. Like the Emperor before them, the bridal couple entered the city in a long procession through two specially erected gates. 1500 marksmen fired volleys from all guns. Drummers, pipers and the bells of the Hofkirche accompanied the procession of 750 people as they marvelled at the crowd. A broad entertainment programme with hunts, theatre, dances, music and all kinds of exotic events such as "Bears, Türggen and Moors" left guests and townspeople in raptures and amazement. From today's perspective, a less glamorous highlight was the Cat racein which several riders attempted to chop off the head of a cat hanging by its legs as it rode past.

Leopold's early years in power were less glorious for his subjects. His politics were characterised by many disputes with the estates. As a hardliner of the Counter-Reformation, he was a supporter of the imperial troops. The Lower Engadine, over which Leopold had jurisdiction, was a constant centre of unrest. Under the pretext of protecting the Catholic subjects living there from Protestant attacks, Leopold had the area occupied. Although he was always able to successfully suppress uprisings, the resources required to do so infuriated the population and the estates. The situation on the northern border with Bavaria was also unsettled and required Leopold as warlord. Duke Bernhard of Weimar had taken Füssen and was at the Ehrenberger Klause on the border. Although Innsbruck was spared direct hostilities, it was still part of the Thirty Years' War thanks to the nearby front lines.

He provided the financial means for this through a comprehensive tax reform to the detriment of the middle class. The inflation that was common during wars due to the stagnation of trade, which was important for Innsbruck, worsened the lives of the subjects. In 1622, a bad harvest due to bad weather exacerbated the situation, which was already strained by the interest burden on the state budget caused by old debts. His insistence on enforcing modern Roman law across the board as opposed to traditional customary law did not win him any favour with many of his subjects.

All this did not stop Leopold and Claudia from holding court in a splendid absolutist manner. Innsbruck was extensively remodelled in Baroque style during Leopold's reign. Parties were held at court in the presence of the European aristocracy. Shows such as lion fights with the exotic animals from the prince's own stock, which Ferdinand II had established in the Court Garden, theatre and concerts served to entertain court society.

The morals and customs of the rugged Alpine people were to improve. It was a balancing act between festivities at court and the ban on carnival celebrations for normal citizens. The wrath of God, which after all had brought plague and war, was to be kept away as far as possible through virtuous behaviour. Swearing, shouting and the use of firearms in the streets were banned. The pious court took strict action against pimping, prostitution, adultery and moral decay. Jews also had hard times under Leopold and Claudia. The hatred of the always unloved Hebrew gave rise to one of the most unsavoury traditions of Tyrolean piety. In 1642, Dr Hippolyt Guarinoni, a monastery doctor of Italian origin from Hall and founder of the Karlskirche church in Volders, wrote the legend of the Martyr's child Anderle von Rinn. Inspired by Simon of Trento, who was allegedly murdered by Jews in his home town in 1475, Guarinoni wrote the Anderl song in verse. In Rinn near Innsbruck, an anti-Semitic Anderl cult developed around the remains of Andreas Oxner, who was allegedly murdered by Jews in 1462 - the year had appeared to the doctor in a dream - and was only banned by the Bishop of Innsbruck in 1989.

Innsbruck was not only cleaned morally, but also actually. Waste, which was a particular problem when there was no rain and no water flowing through the sewer system, was regularly cleaned up by princely decree. Farm animals were no longer allowed to roam freely within the city walls. The wave of plague a few years earlier was still fresh in the memory. Bad odours and miasmas were to be kept away at all costs.

After the early death of Leopold, Claudia ruled the country in place of her underage son with the help of her court chancellor Wilhelm Biener (1590 - 1651) with modern, confessionally motivated, early absolutist policies and a strict hand. She was able to rely on a well-functioning administration. The young widow surrounded herself with Italians and Italian-speaking Tyroleans, who brought fresh ideas into the country, but at the same time also toughness in the fight against the Lutheranism showed. In order to avoid fires, in 1636, the Lion house and the Ansitz Ruhelust Ferdinand II, stables and other wooden buildings within the city walls had to be demolished. Silkworm breeding in Trentino and the first tentative plans for a Tyrolean university flourished under Claudia's reign. Chancellor Biener centralised parts of the administration. Above all, the fragmented legal system within the Tyrolean territories was to be replaced by a universal code. To achieve this, the often arbitrary actions of the local petty nobility had to be further disempowered in favour of the sovereign.

This system was not only intended to finance the expensive court, but also the defence of the country. It was not only Protestant troops from southern Germany that threatened the Habsburg possessions. France, actually a Catholic power, also wanted to hold the lands of the Casa de Austria in Spain, Italy and the Vorlanden, today's Benelux countries, harmless. Innsbruck became one of the centres of the Habsburg war council. On the edge of the front in the German lands and centred between Vienna and Tuscany, the city was perfect for Austrians, Spaniards and Italians to meet. The Swedes, notorious for their brutality, threatened Tyrol directly, but were prevented from invading. The castle and ramparts that protected Tyrol were built by unwanted inhabitants of the country, beggars, gypsies and deserted soldiers using forced labour. Defences were built near Scharnitz on today's German border and named after the provincial princess Porta Claudia called.

When Claudia de Medici died in 1648, there was an uprising of the estates against the central government, as there was in England under Cromwell at almost the same time. Claudia, who had never learnt the local German language and was still unfamiliar with local customs even after more than 20 years, had never been particularly popular with the population. However, there was no question of deposing her. The cup of hemlock was passed on to her chancellor. The uncomfortable Biener was recognised by Claudia's successor, Archduke Ferdinand Karl, and the estates as a Persona non grata was imprisoned and, like Charles I, beheaded two years after a show trial in 1651.

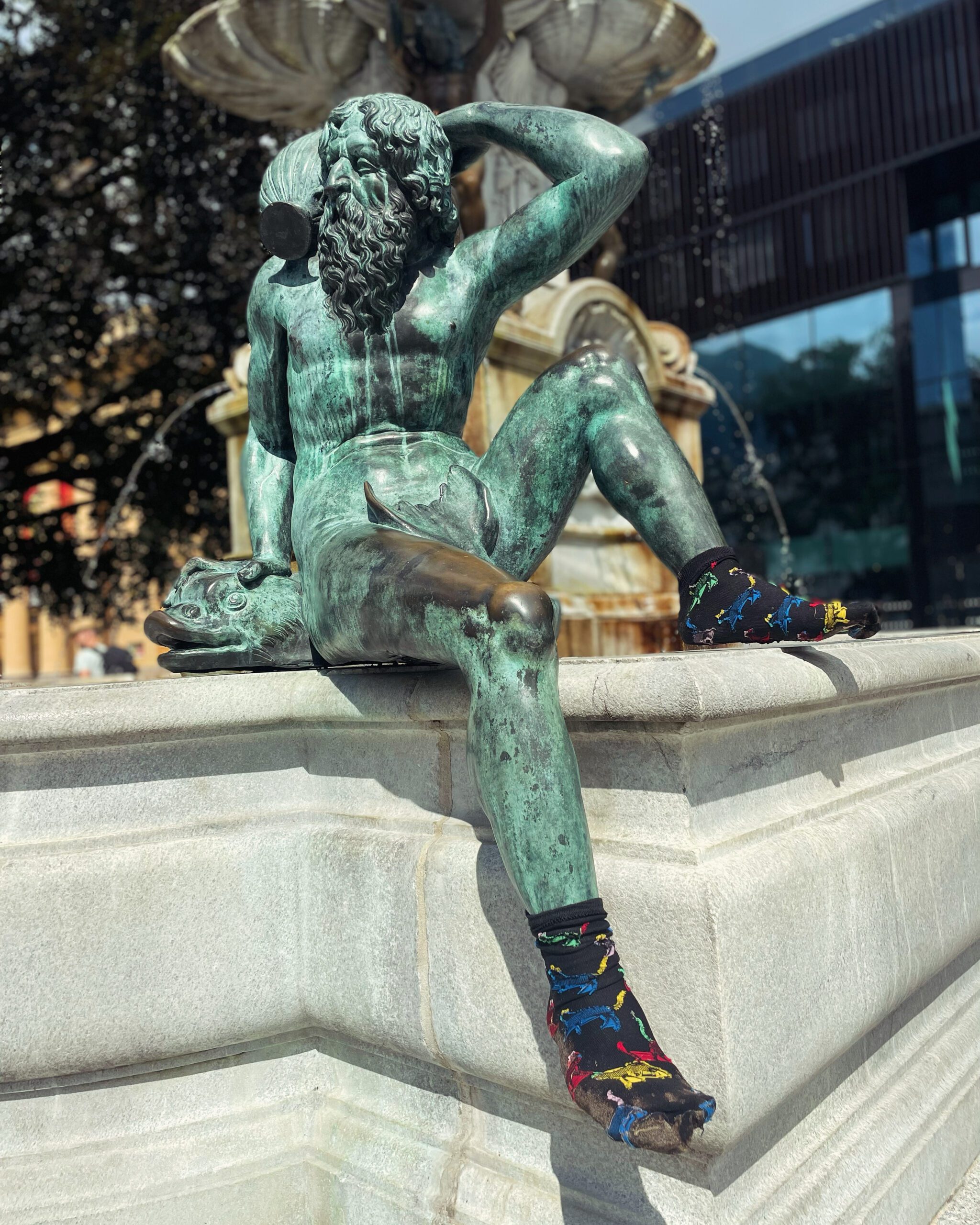

A touch of Florence and Medici still characterises Innsbruck today: both the Jesuit church, where Claudia and Leopold found their final resting place, and the Mariahilf parish church still bear the coat of arms of their family with the red balls and lilies. The Old Town Hall in the old town centre is also known as Claudiana known. Remains of the Porta Claudia near Scharnitz still stand today. The theatre in Innsbruck is particularly associated with Leopold's name. The Leopold Fountain in front of the House of Music commemorates him. Those who dare to climb the striking Serles mountain start the hike at the Maria Waldrast monastery, which Leopold devotedly founded in 1621 as a theatre. marvellous picture of our dear lady at the Waldrast to the Servite Order and had Claudia extended. A street name in Saggen was dedicated to Chancellor Wilhelm Biener.