Cafe Katzung / Trautsonhaus / Weinhaus Happ

Herzog-Friedrich-Straße 14 / 16 / 22

Trautsonhaus & Cafe Katzung

In der Herzog-Friedrich-Straße befinden sich einige der schönsten gotischen Gebäude Innsbrucks. Steinhäuser lösten im 15. Jahrhundert nach und nach die alten Holzbauten ab. Mit der Erhebung Innsbrucks zur landesfürstlichen Residenzstadt veränderte sich das Publikum und der Wohlstand nahm zu. Die Immobilien sollten diesen neuen Status widerspiegeln. Es lohnt sich, die Fassaden, Erker, Reliefs und Fresken genauer unter die Lupe zu nehmen. Drei besonders schöne Exemplare befinden sich in der frühneuzeitlichen Häuserzeile gegenüber dem Stadtturm.

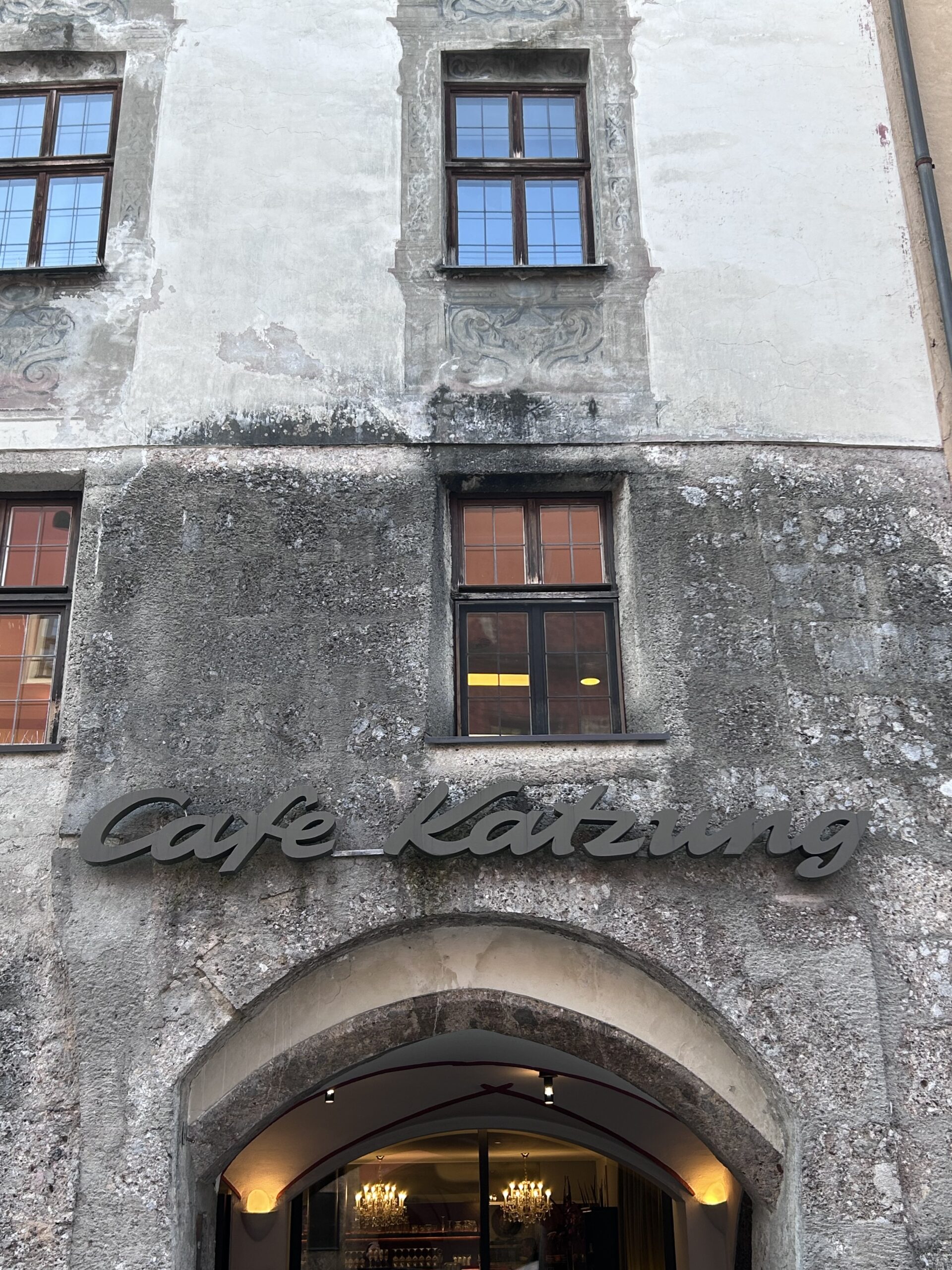

Das Katzunghaus wurde 1455 erstmals urkundlich erwähnt. Sehenswert sind die 1530 von den Türings gestalteten Reliefs am Erker des Gebäudes am Eck zur Riesengasse, die ein spätmittelalterliches Turnier zeigen. Heute beherbergt es das älteste, durchgehend bestehende Kaffeehaus der Stadt. Hofzuckerbäcker Anton Georg Katzung öffnete diese Innsbrucker Institution im Jahr 1793. Interessanterweise wählte er für sein Etablissement nicht wie Gastwirtschaften vorheriger Jahrhunderte Tiernamen wie Adler, Bär und Hirsch, sondern zog selbstbewusst seinen eigenen Namen heran. Die Besitzer nachfolgender Innsbrucker Kaffeehäuser und Konditoreien wie dem Munding und dem Cafe Grabhofer sollten es ihm gleichtun. Neu war an den Cafés, dass es öffentliche Orte waren, die das einheimische städtische Bürgertum als Hauptzielgruppe hatten. Anders als in den Gasthöfen, in denen vor allem Durchreisende logierten, konnten sich hier Bürgertum und Kleinadel treffen, ohne den Anschein des Verruchten zu erwecken. Auszugehen und sich in einer Gaststätte zu zeigen wurde schicklich. Im Katzung stand erstmals ein Billardtisch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung, ein Vergnügen, das bis dato der Aristokratie in ihren Salons und den Studenten aus der Upper Class an der Universität vorbehalten war. Neueren Datums ist der ikonische Schriftzug im Stil der 1950er Jahre an der Fassade.

Ebenfalls sehenswert ist das Trautsonhaus. Namensgeber des Gebäudes war Erbmarschall Hans Freiherr von Trautson, der das Haus 1541 erwarb. Auch dieses Gebäude entstammt der Baumeisterkunst Gregor Türings. Die gotischen Erker aus Sandstein sind mit streng symmetrischen, kleinteiligen Verzierungen reich geschmückt und geben einen guten Eindruck von der typischen Architektur der Zeit. Auch die Gewölbe unter den Lauben entstammen der Übergangszeit zwischen Renaissance und Gotik. Der barocke Brunnen, der auf einer kleinen Empore steht, wurde 1806 unter bayerischer Verwaltung installiert und ist der letzte bis heute in seiner ursprünglichen Form erhaltene Brunnen der Altstadt. Wo sich heute Touristen laben und Gäste des Christkindlmarktes die Hände vom Kiachlfett oder Glühwein befreien, wurden früher Obst, Gemüse und Wäsche gewaschen. 1889 und nach den Luftangriffen des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude wie viele der alten Gemäuer generalsaniert. Während diesen Renovierungsarbeiten kamen die kunstvollen Malereien, die die Fassade bis heute schmücken, zum Vorschein. Einen kurzen Besuch wert ist der gotische Innenhof. Er zeigt die klassische Struktur der steinernen Innsbrucker Wohnhäuser dieser Zeit mit Schacht und Aufgang.

Weinhaus Happ

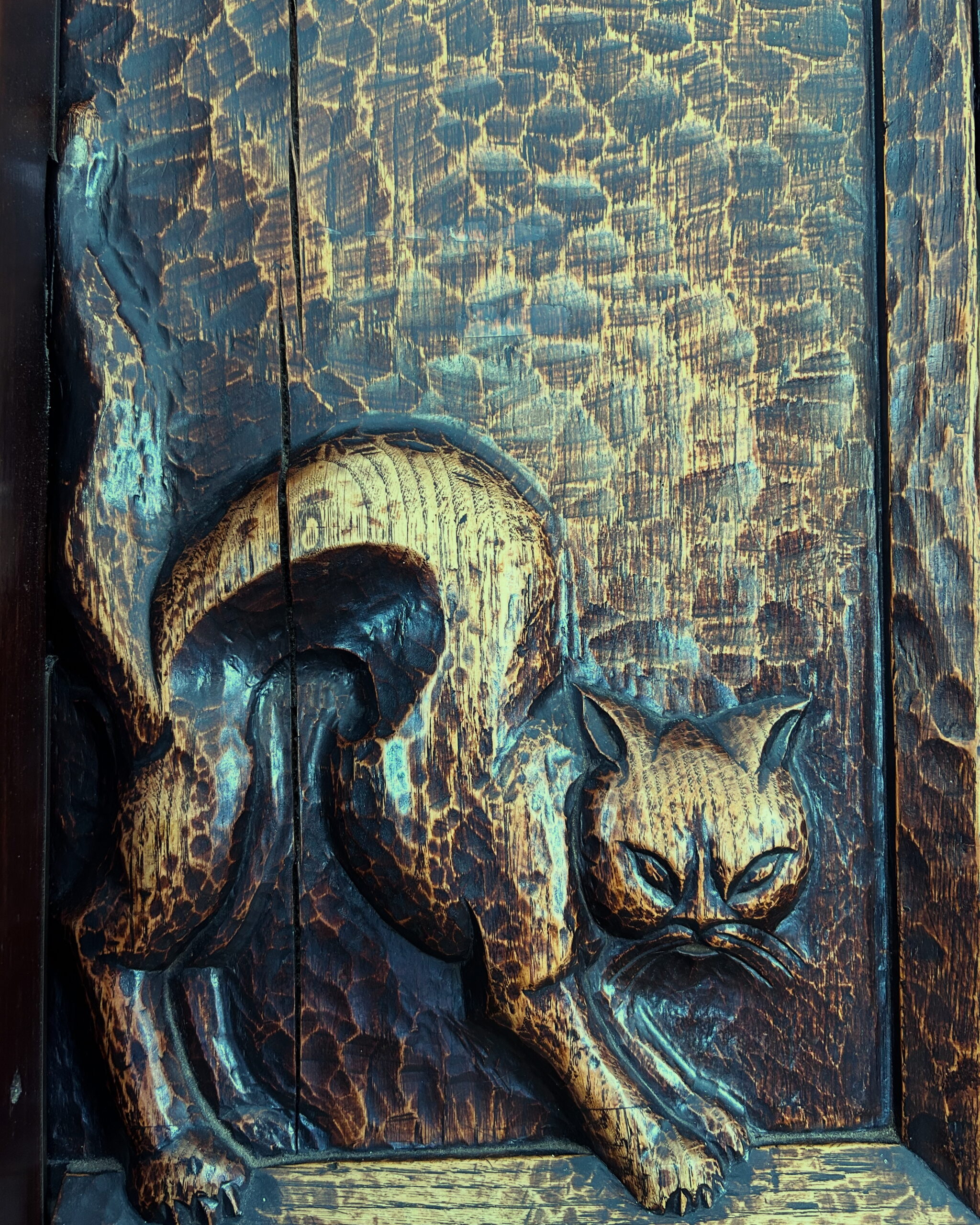

Besonders gotisch, wenn auch nicht original aus dem 16. Jahrhundert ist das Weinhaus Happ. Ab dem 15. Jahrhundert florierte hier das Geschäft mit dem namensgebenden Rebensaft. 1427 erteilte der Tiroler Landesfürst Friedrich IV. den Innsbrucker Wirten die Erlaubnis, Wein auszuschenken. Innsbruck war seit seinen frühen Tagen ein wichtiger Stützpunkt für den Weinhandel Richtung Norden. Die Stadt befindet sich an der imaginären Grenze zwischen Bier- und Weingebiet. Im kühleren Nordeuropa trank man vor allem Bier, in den mediterranen Ländern den dort gedeihenden Wein. Die Handelsstadt Innsbruck und die Trinkgewohnheiten seiner Einwohner wurden und werden von beiden Seiten entlang dieser Wein-Bier-Linie beeinflusst. 1783 schien das Gebäude erstmals offiziell als Gaststätte unter dem Bierwirt Martin Juffing auf. Nach zahlreichen Besitzerwechseln übernahm der Namenspatron des Gebäudes Franz Happ 1874 das Lokal. Wie viele andere Gebäude der Altstadt, war auch das Weinhaus Happ Ende des 19. Jahrhunderts nach langer Vernachlässigung der alten Gemäuer in elendem Zustand. Nach einem Totaleinsturz der Fassade musste es zum ersten Mal renoviert werden. Nach den schwierigen Kriegsjahren übernahm Maria Schwarz 1921 das Happ. Nach und nach mauserte es sich zu einer Innsbrucker Institution. Wie in vielen Lokalen wurden auch im Gasthaus direkt neben dem Goldenen Dachl Theaterstücke aufgeführt. In seine jetzige markante Erscheinungsform wurde das Weinhaus Happ sechs Jahre später gebracht. Der damals noch unbekannte Franz Baumann (1892 – 1974) gestaltete das Haus innen und außen komplett neu. Die Herausforderung lag in der Renovierung und Modernisierung des Gebäudes, ohne das Stadtbild zu stören. Seit kurzem hatte der Tiroler Heimatschutzverband gemeinsam der Bezirkshauptmannschaft das letzte Wort bei Bauprojekten an sensiblen Orten. Die Stadtplanung sollte nicht am Reißbrett entstehen, sondern auf historische Ortskerne Rücksicht nehmen. Baumann entwarf die Fassade im kubischen Stil der Neuen Sachlichkeit. Die kunstvoll geschnitzte, sehenswerte Eingangstür, das weit ausladende Hausschild, das Stiegenhaus, die Gasträume und das Mobiliar plante er wie aus einem Guss. Anstatt einer vollvertäfelten Stube setzte Baumann den Werkstoff Holz sparsamer ein. Es gelang ihm durch die Verwendung neuer Materialien den Tiroler Stil und die Gemütlichkeit der traditionellen Gaststube in die Moderne zu führen. Der mittelachsige Erker war ein beliebtes Stilelement dieser Zeit, das von seinem Schwager Theodor Prachensky zum Beispiel auch beim Entwurf des Gebäudes über dem Durchgang zur Sparkasse in der Maria-Theresien-Straße. Die sich darin befindliche Stube wurde nach dem Aufstieg Baumanns zu einem der führenden Architekten seiner Zeit liebevoll in Baumannstube umbenannt. Auch die Fassadenmalereien des Weinhaus Happ stammen aus der Zwischenkriegszeit. 1937 wurden die südtirolerisch-bäuerlichen Motive, unter anderem ein Bild des Heiligen Urban, des Schutzheiligen der Winzer, von Erich Torggler angefertigt. Die verschiedenen klimatischen Bedingungen nördlich und südlich des Alpenhauptkamms hatten unterschiedliche Arten des Anbaus zur Folge. Während der Wein im Süden vor allem Exportgut war, musste Nordtirol Wein wie auch Weizen importieren. Die Interessen der Bauern der einzelnen Regionen waren als gänzlich verschieden, was Zölle anbelangte. Der Landesfürst musste das Steuerwesen also immer wieder fein austarieren, um alle Interessen und Notwendigkeiten so gut als möglich zu befriedigen. Das Weinhaus Happ kann als Symbol für die Unterschiede in der Landwirtschaft zwischen Tirol nördlich und Tirol südlich des Brenners gesehen werden bei gleichzeitiger, bis heute von vielen Menschen gefühlter Einheit des Landes.

Kolonialwaren, Kaffee und Aufklärung

Die Legende besagt, dass die Türken, als sie 1683 Wien belagerten, zwei Dinge nach Österreich brachten, die das Frühstück bis heute nachhaltig beeinflussen: Das halbmondförmige Kipferl und den Kaffee. Wie es tatsächlich geschah, dass das exotische Getränk seinen Weg von den Anbaugebieten in Übersee in die deutschsprachige Welt kam, ist wohl nicht mehr einwandfrei nachzuvollziehen, auf dem Schlachtfeld vor Wien zurückgelassene Säcke voll mit Kaffeebohnen waren es aber wohl nicht. Zurückzuführen ist diese Urban Legend wohl auf den Zeitpunkt im späten 17. Jahrhundert, als sich die Kaffeebohne als Genussmittel der politischen und wirtschaftlichen Elite in Europa zu etablieren begann. Es war die Epoche der großen Handelskompanien, der ersten Börsen und der Philosophen, Rechtsgelehrten und Ökonomen der frühen Aufklärung, in der der lukrative Überseehandel die Kaffeebohne und die sich daraus entwickelnden Wirtschaftszweige in die Städte Europas brachte. Innsbruck war als Teil des Habsburgerreichs und Handelsstadt seit dem 16. Jahrhundert Teil des imperialen Business. Der Fernhandel war ein integraler Teil der Wirtschaft. Dank der Innbrücke und seiner günstigen Position war die Stadt seit dem 12. Jahrhundert in die europäischen Netzwerke eingebunden. Die wohlhabende Elite der Stadt, die über den Stadtrat auch politischen Einfluss hatte, entstammte zu einem guten Teil aus der Schicht der Händler.

Anfang des 18. Jahrhunderts erschien Kaffee zum ersten Mal in der Innsbrucker Gesetzgebung, was ein starkes Indiz dafür ist, dass er die Schwelle zur Bedeutung innerhalb des Stadtgeschehens überschritt. 1713 beschloss der Stadtrat den Kauf von Kaffee ausschließlich in Apotheken zuzulassen. Ähnlich wie Red Bull in den 1990er Jahren stand das exotische Getränk unter dem Verdacht des Anrüchigen. Als die Nachfrage im Klima der Aufklärung in der Zeit Kaiser Josefs II. stieg und das Genussmittel mehr und mehr in der Gesellschaft ankam, lockerte man die Regelungen. Kaffee war aber noch immer kein Alltagsgetränk, sondern ein exklusives und teures Vergnügen exzentrischer Eliten. Spezereien, Geschäfte für Gewürze und Lebensmittel, begannen Kaffee zu verkaufen. Die noch immer bestehende Innsbrucker Kaffeemarke Nosko beansprucht als Nachfolgeunternehmen der 1751 eröffneten Spezerei Josef Ulrich Müllers in der Seilergasse 18 den Titel der ältesten Rösterei der Stadt für sich. Auch Unterberger&Comp Kolonialwaren, die zweite bis heute bestehende Kaffeerösterei Innsbrucks, nahm in einer Spezerei ihren Anfang. Jakob Fischnaller übernahm ein seit 1660 in der Altstadt ansässiges Geschäft, in dem er ab 1768 Kaffee verkaufte.

Mit den ersten Kaffeeschenkern Ende der 1750er begann der Siegeszug der Bohne. Die ersten Etablissements hatten noch wenig mit der heute weltweit bekannten Wiener Kaffeehauskultur zu tun. 1793 öffnete das Cafe Katzung seine Pforten für das zahlungskräftige Bürgertum, das den öffentlichen Raum mit Billardtisch und Zeitungsständer für sich zu erobern begann. 50 Jahre später gab es bereits 8 Kaffeehäuser im kleinen Innsbruck. Anders als traditionelle Gasthäuser waren sie Symbol für einen neuen, urbanen und aufgeklärten Lifestyle, ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Stadt und Umland. Lange Zeit waren Wein und Bier die Alltagsgetränke der Massen gewesen. Auch wenn der Wein im Mittelalter nicht besonders stark war, trübte er doch die Sinne. In der Arbeiterklasse waren Spirituosen, am Land selbstgebrannter Schnaps beliebt und problematisch gleichermaßen. Wer auf sich hielt, hielt sich davon fern. Kaffee hingegen machte wach und leistungsfähig und begünstigte die neuen Tugenden der Arbeitsamkeit und des Fleißes. Der willige Untertan wurde in Städten wie Innsbruck mehr und mehr vom kritischen, Zeitung lesenden Bürger abgelöst. Durch den Genuss der teuren Kolonialware konnte man sich als Connaisseur, der den billigen, mit allerhand Füllmaterial versetzten Sud von echtem Bohnenkaffee zu unterscheiden wusste und ihn sich leisten konnte, vom niederen Pofl abheben. Als Napoleon 1810 in den von ihm kontrollierten Territorien den Import Kaffee verbot, um die englische Wirtschaft, die auf dem Fernhandel basierte, zu schwächen, kam es in ganz Europa zu heftigen Protesten. Feigen- und Zichorienkaffee als Ersatzprodukt erfreute sich, wie es später auch während der Weltkriege der Fall sein sollte, keiner besonderen Beliebtheit in der Bürgerschaft.

Einen Höhepunkt des Kolonialwarenhandels, der die ausbeuterischen Geschäftsmodelle afrikanischer Kaffeeplantagen, amerikanischer Tabakplantagen und südamerikanischer Obstplantagen mit den Alpen verband, erreichte Innsbruck wie der gesamte deutschsprachige Raum ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, als der Wettlauf um Afrika der europäischen Mächte auf die Zielgerade einbog. 1900 gab es in Innsbruck um die 40 Kolonialwarenhändler. Dabei handelte es sich meistens um Spezereien und Gemischtwarenhändler, die unterschiedliche, in der Regel kostspielige Güter aus der ganzen Welt verkauften. Vor allem Genussmittel wie Rum, Tabak, Kakao, Tee und Kaffee oder exotische Früchte wie Bananen wurden als Kolonialwaren an das zahlungskräftige Innsbrucker Bürgertum verkauft. Ab dieser Zeit setzte sich auch die Wiener Kaffeehauskultur mit all ihren Eigenheiten endgültig als Standard für die bürgerliche Kultur der k.u.k. Monarchie durch. Egal wo man sich befand zwischen Innsbruck im Westen und Czernowitz im Osten des Riesenreiches, man konnte sich darauf verlassen, einen Bahnhof, ein angemessenes Hotel und ein Caféhaus mit deutschsprachigem Personal und ähnlicher Speisekarte und Einrichtung vorzufinden. Kaffeehäuser waren, anders als traditionelle Gastwirtschaften, Orte, an denen sich nicht nur Aristokratie und neue Eliten, sondern auch Mann und Frau, wenn auch häufig in getrennten Bereichen wie im Cafe Munding, aufhalten konnte.

Weder Kaffeehauskultur noch die Kolonialwarengeschäfte verschwanden mit der Zäsur des Ersten Weltkrieges und dem Ende der Monarchie aus dem Alltag der Republik Österreich. In den 1930er Jahren waren um die 60 dieser Geschäfte in Innsbruck ansässig. Es gab noch keine Supermärkte, die wie heute große Gesamtsortimente hatten, Einkäufe wurden noch immer an Markständen oder in kleinen Läden getätigt. Die „Einkaufsvereinigung der Specerei- und Kolonialwaren-Großhändler Nordtirol Ges.m.b.H“. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand der Ausdruck Kolonialwaren aus den Branchenbüchern der Stadt und wurden durch die Ausdrücke Kaffeerösterei und Fruchtimport ersetzt. Gekommen, um zu bleiben ist nicht nur die Wiener Kaffeehauskultur. Mit dem Katzung, dem Munding und dem Central gibt es noch einige der ältesten ihrer Art in Innsbruck. Die Firma Ischia vertreibt seit 1884 exotische Früchte in der Stadt und ist bis heute mit ihrem markanten Logo am Firmengebäude neben der neuen Stadtbibliothek prominent im Stadtbild vertreten. Ein Messingschild in der Herzog-Friedrich-Straße 26 und eine große Version des Logos mit dem Handelsschiff an der Hauptverkehrsader Egger-Lienz-Straße beim Westbahnhof zeugen von der Präsenz der Marke Unterberger. Wesentlich konfliktbeladener ist das Logo von Praxmarer Kaffee, das an einer Fassade in der Amraserstraße einen knieenden Mohren mit dargebotener Tasse zeigt. Das Traditionsunternehmen selbst gibt es nicht mehr, mit dem Unternehmen Praxmarer Obst gibt es aber noch einen Handel für Südfrüchte mit selbem Namen.

Franz Baumann und die Tiroler Moderne

Der Erste Weltkrieg brachte nicht nur Herrscherhäuser und Imperien an ihr Ende, auch in Kunst, Musik, Literatur und Architektur veränderte sich in den 1920er Jahren vieles. Während sich Jazz, atonale Musik und Expressionismus im kleinen Innsbruck nicht etablierten, veränderte eine Handvoll Bauplaner das Stadtbild auf erstaunliche Art und Weise. Inspiriert von den neuen Formen der Gestaltung wie dem Bauhausstil, Wolkenkratzern aus den USA und der Sowjetischen Moderne aus der revolutionären UdSSR entstanden in Innsbruck aufsehenerregende Projekte. Die bekanntesten Vertreter der Avantgarde, die diese neue Art und Weise die Gestaltung des öffentlichen Raumes in Tirol zustande brachten, waren Lois Welzenbacher Siegfried Mazagg, Theodor Prachensky, und Clemens Holzmeister. Jeder dieser Architekten hatte seine Eigenheiten, wodurch die Tiroler Moderne nur schwer eindeutig zu definieren ist. Allen gemeinsam war die Abwendung von der klassizistischen Architektur der Vorkriegszeit unter gleichzeitiger Beibehaltung typischer alpiner Materialien und Elemente unter dem Motto Form follows function. Lois Welzenbacher schrieb 1920 in einem Artikel der Zeitschrift Tiroler Hochland über die Architektur dieser Zeit:

„Soweit wir heute urteilen können, steht wohl fest, daß dem 19. Jahrhundert in seinem Großteile die Kraft fehlte, sich einen eigenen, ausgesprochenen Stil zu schaffen. Es ist das Zeitalter der Stillosigkeit… So wurden Einzelheiten historisch genau wiedergegeben, meist ohne besonderen Sinn und Zweck, und ohne harmonisches Gesamtbild, das aus sachlicher oder künstlerischer Notwendigkeit erwachsen wäre.“

Der bekannteste und im Innsbrucker Stadtbild am eindrücklichsten bis heute sichtbare Vertreter der sogenannten Tiroler Moderne war Franz Baumann (1892 – 1974). Anders als Holzmeister oder Welzenbacher hatte er keine akademische Ausbildung genossen. Baumann kam 1892 als Sohn eines Postbeamten in Innsbruck zur Welt. Der Theologe, Publizist und Kriegspropagandist Anton Müllner alias Bruder Willram wurde auf das zeichnerische Talent von Franz Baumann aufmerksam und ermöglichte dem jungen Mann mit 14 Jahren den Besuch der Staatsgewerbeschule, der heutigen HTL. Hier lernte er seinen späteren Schwager Theodor Prachensky kennen. Gemeinsam mit Baumanns Schwester Maria waren die beiden jungen Männer auf Ausflügen in der Gegend rund um Innsbruck unterwegs, um Bilder der Bergwelt und Natur zu malen. Während der Schulzeit sammelte er erste Berufserfahrungen als Maurer bei der Baufirma Huter & Söhne. 1910 folgte Baumann seinem Freund Prachensky nach Meran, um bei der Firma Musch & Lun zu arbeiten. Meran war damals Tirols wichtigster Tourismusort mit internationalen Kurgästen. Unter dem Architekten Adalbert Erlebach machte er erste Erfahrungen bei der Planung von Großprojekten wie Hotels und Seilbahnen. Wie den Großteil seiner Generation riss der Erste Weltkrieg auch Baumann aus Berufsleben und Alltag. An der Italienfront erlitt er im Kampfeinsatz einen Bauchschuss, von dem er sich in einem Lazarett in Prag erholte. In dieser ansonsten tatenlosen Zeit malte er Stadtansichten von Bauwerken in und rund um Prag. Diese Bilder, die ihm später bei der Visualisierung seiner Pläne helfen sollten, wurden in seiner einzigen Ausstellung 1919 präsentiert.

Baumanns Durchbruch kam in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre. Er konnte die Ausschreibungen für den Umbau des Weinhaus Happ in der Altstadt und der Nordkettenbahn für sich entscheiden. Neben seiner Kreativität und dem Vermögen ganzheitlich zu denken, kamen ihm dabei die Übereinstimmung seines architektonischen Ansatzes mit der Gesetzeslage und den modernen Anforderungen der Ausschreibungen der 1920er Jahre entgegen. Das Bauwesen war Landessache, der Tiroler Heimatschutzverband war gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft als letztentscheidende Behörde bei Bauprojekten für Bewertung und Genehmigung zuständig. In seiner Zeit in Meran war Baumann schon mit dem Heimatschutzverband in Berührung gekommen. Kunibert Zimmeter hatte diesen Verein noch in den letzten Jahren der Monarchie gemeinsam mit Gotthard Graf Trapp gegründet. In „Unser Tirol. Ein Heimatschutzbuch“ schrieb er:

„Schauen wir auf die Verflachung unseres Privat-Lebens, unserer Vergnügungen, in deren Mittelpunkt bezeichnender Weise das Kino steht, auf die literarischen Eintagsfliegen unserer Zeitungslektüre, auf die heillosen und kostspieligen Auswüchse der Mode auf dem Gebiete der Frauenbekleidung, werfen wir einen Blick in unserer Wohnungen mit den elenden Fabriksmöbeln und all den fürchterlichen Erzeugnissen unserer sogenannten Galanteriewaren-Industrie, Dinge, an deren Herstellung tausende von Menschen arbeiten und dabei wertlosen Krims-Krams schaffen, oder betrachten wir unsere Zinshäuser und Villen mit den Paläste vortäuschenden Zementfassaden, unzähligen überflüssigen Türmen und Giebeln, unsere Hotels mit ihren aufgedonnerten Fassaden, welche Verschleuderung des Volksvermögens, welche Fülle von Geschmacklosigkeit müssen wir da finden.“

Im Wirtschaftsaufschwung der späten 1920er Jahre entstand eine neue Kunden- und Gästeschicht, die neue Anforderungen an Gebäude und somit an das Baugewerbe richtete. In vielen Tiroler Dörfern hatten Hotels die Kirchen als größtes Bauwerk im Ortsbild abgelöst. Die aristokratische Distanz zur Bergwelt war einer bürgerlichen Sportbegeisterung gewichen. Das bedurfte neuer Lösungen in neuen Höhen. Man baute keine Grandhotels mehr auf 1500 m für den Kururlaub, sondern eine komplette Infrastruktur für Skisportler im hochalpinen Gelände wie der Nordkette. Der Tiroler Heimatschutzverband wachte darüber, dass Natur und Ortsbilder von allzu modischen Strömungen, überbordendem Tourismus und hässlichen Industriebauten geschützt wurden. Bauprojekte sollten sich harmonisch, ansehnlich und zweckdienlich in die Umwelt eingliedern. Architekten mussten trotz der gesellschaftlichen und künstlerischen Neuerungen der Zeit den regionaltypischen Charakter mitdenken. Genau hier lagen die Stärken Baumanns Ansatz des ganzheitlichen Bauens im Tiroler Sinne. Alle technischen Funktionen und Details, die Einbettung der Gebäude in die Landschaft unter Berücksichtigung der Topografie und des Sonnenlichtes spielten für ihn, der offiziell den Titel Architekt gar nicht führen durfte, eine Rolle. Er folgte damit den „Regeln, für den, der in den Bergen baut“ des Architekten Adolf Loos von 1913:

Baue nicht malerisch. Überlasse solche Wirkung den Mauern, den Bergen und der Sonne. Der Mensch, der sich malerisch kleidet, ist nicht malerisch, sondern ein Hanswurst. Der Bauer kleidet sich nicht malerisch. Aber er ist es…

Achte auf die Formen, in denen der Bauer baut. Denn sie sind Urväterweisheit, geronnene Substanz. Aber suche den Grund der Form auf. Haben die Fortschritte der Technik es möglich gemacht, die Form zu verbessern, so ist immer diese Verbesserung zu verwenden. De Dreschflegel wird von der Dreschmaschine abgelöst.“

Baumann entwarf von der Außenbeleuchtung bis hin zu den Möbeln auch kleinste Details und fügte sie in sein Gesamtkonzept der Tiroler Moderne ein.

Ab 1927 war Baumann selbstständig in seinem Atelier in der Schöpfstraße in Wilten tätig. Immer wieder kam er dabei in Berührung mit seinem Schwager und Mitarbeiter des Bauamtes Theodor Prachensky. Gemeinsam projektierten die beiden ab 1929 das Gebäude für die neue Hauptschule Hötting am Fürstenweg. Buben und Mädchen waren zwar noch immer traditionell baulich getrennt einzuplanen, ansonsten entsprach der Bau aber in Form und Ausstattung ganz dem Stil der Neuen Sachlichkeit und dem Prinzip Licht, Luft und Sonne.

Zur Blütezeit stellte er in seinem Büro 14 Mitarbeiter an. Dank seines modernen Ansatzes, der Funktion, Ästhetik und sparsames Bauen vereinte, überstand er die Wirtschaftskrise gut. Erst die 1000-Mark-Sperre, die Hitler 1934 über Österreich verhängte, um die Republik finanziell in Bredouille zu bringen, brachte sein Architekturbüro wie die gesamte Wirtschaft in Probleme. Nicht nur die Arbeitslosenquote im Tourismus verdreifachte sich innerhalb kürzester Zeit, auch die Baubranche geriet in Schwierigkeiten. 1935 wurde Baumann zum Leiter der Zentralvereinigung für Architekten, nachdem er mit einer Ausnahmegenehmigung ausgestattet diesen Berufstitel endlich tragen durfte. Im gleichen Jahr plante er die Hörtnaglsiedlung im Westen der Stadt.

Nach dem Anschluss 1938 trat er zügig der NSDAP bei. Einerseits war er wohl wie sein Kollege Lois Welzenbacher den Ideen des Nationalsozialismus nicht abgeneigt, andererseits konnte er so als Obmann der Reichskammer für bildende Künste in Tirol seine Karriere vorantreiben. In dieser Position stellte er sich mehrmals mutig gegen den zerstörerischen Furor, mit dem die Machthaber das Stadtbild Innsbrucks verändern wollten, der seiner Vorstellung von Stadtplanung nicht entsprach. Der Innsbrucker Bürgermeister Egon Denz wollte die Triumphpforte und die Annasäule entfernen, um dem Verkehr in der Maria-Theresienstraße mehr Platz zu geben. Die Innenstadt war noch immer Durchzugsgebiet, um vom Brenner im Süden, um auf die Bundesstraße nach Osten und Westen am heutigen Innrain zu gelangen. Anstelle der Annasäule sollte nach Wusch von Gauleiter Franz Hofer eine Statue Adolf Hitlers errichtet werden. Hofer wollte auch die Kirchtürme der Stiftskirche sprengen lassen. Die Stellungnahme Baumanns zu diesen Plänen fiel negativ aus. Als der Sachverhalt es bis auf den Schreibtisch Albert Speers schaffte, pflichtet dieser ihm bei. Von diesem Zeitpunkt an erhielt Baumann von Gauleiter Hofer keine öffentlichen Projekte mehr zugesprochen.

Nach Befragungen im Rahmen der Entnazifizierung begann Baumann im Stadtbauamt zu arbeiten, wohl auch auf Empfehlung seines Schwagers Prachensky. Baumann wurde zwar voll entlastet, unter anderem durch eine Aussage des Abtes von Wilten, dessen Kirchtürme er gerettet hatte, sein Ruf als Architekt war aber nicht mehr zu kitten. Zudem hatte ein Bombentreffer hatte 1944 sein Atelier in der Schöpfstraße zerstört. In seiner Nachkriegskarriere war er für Sanierungen an vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Gebäuden zuständig. So wurde unter ihm der Boznerplatz mit dem Rudolfsbrunnen wiederaufgebaut sowie Burggraben und die neuen Stadtsäle (Anm.: heute Haus der Musik) gestaltet.

Franz Baumann verstarb 1974. Seine Bilder, Skizzen und Zeichnungen sind heiß begehrt und werden hoch gehandelt. Wer Großprojekte neueren Datums wie die Stadtbibliothek, die PEMA-Türme und viele der Wohnanlagen in Innsbruck aufmerksam betrachtet, wird die Ansätze der Tiroler Moderne auch heute noch wiederentdecken.

März 1848... und was er brachte

Das Jahr 1848 nimmt einen mythischen Platz in der europäischen Geschichte ein. Die Hotspots waren zwar nicht im abgeschiedenen Tirol, sondern in den großen Metropolen wie Paris, Wien, Budapest, Mailand oder Berlin zu finden, auch im Heiligen Land hinterließ das Revolutionsjahr aber kräftige Spuren. Im Gegensatz zum bäuerlich geprägten Umland hatte sich in Innsbruck ein aufgeklärtes Bildungsbürgertum entwickelt. Aufgeklärte Menschen wollten keine Untertanen eines Monarchen oder Landesfürsten mehr sein, sondern Bürger mit Rechten und Pflichten gegenüber einem Staat. Studenten und Freiberufler forderten politische Mitsprache, Pressefreiheit und Bürgerrechte. Arbeiter verlangten nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen. Besonders radikale Liberale und Nationalisten stellten sogar die Allmacht der Kirche in Frage.

Im März 1848 entlud sich in vielen Städten Europas dieses sozial und politisch hochexplosive Gemisch in Aufständen. In Innsbruck feierten Studenten und Professoren die neu erlassene Pressefreiheit mit einem Fackelzug. Im Großen und Ganzen ging die Revolution im gemächlichen Tirol aber ruhig vonstatten. Von einem spontanen Ausbruch der Emotionen zu sprechen wäre verwegen, der Termin des Zuges wurde wegen Schlechtwetter vom 20. auf den 21. März verschoben. Es kam kaum zu antihabsburgischen Ausschreitungen oder Übergriffen, ein verirrter Stein in ein Fenster der Jesuiten war einer der Höhepunkte der alpinen Variante der Revolution von 1848. Die Studenten unterstützten das Stadtmagistrat sogar dabei, die öffentliche Ordnung zu überwachen, um so dem Monarchen ihre Dankbarkeit für die neu gewährten Freiheiten und ihre Treue zu zeigen.

Die anfängliche Begeisterung für bürgerliche Revolution wurde in Innsbruck schnell von deutschnationalem, patriotischen Rausch abgelöst. Am 6. April 1848 wurde vom Gubernator Tirols die deutsche Fahne während eines feierlichen Umzugs geschwungen. Auch auf dem Stadtturm wurde eine deutsche Tricolore gehisst. Während sich Studenten, Arbeiter, liberal-nationalistisch gesinnte Bürger, Republikaner, Anhänger einer konstitutionellen Monarchie und katholische Konservative bei gesellschaftlichen Themen wie der Pressefreiheit nicht einig wurden, teilte man die Abneigung gegen die italienische Unabhängigkeitsbewegung, die von Piemont und Mailand ausgehend Norditalien erfasst hatte. Innsbrucker Studenten und Schützen zogen mit Unterstützung der k.k. Armeeführung ins Trentino, um die Unruhen und Aufstände im Keim zu ersticken. Bekannte Mitglieder dieses Korps waren der bereits in die Jahre gekommene Pater Haspinger, der bereits mit Andreas Hofer 1809 zu Felde zog, und Adolf Pichler. Johann Nepomuk Mahl-Schedl, vermögender Besitzer von Schloss Büchsenhausen, stattete sogar eine eigene Kompanie aus, mit der er zur Grenzsicherung über den Brenner zog.

Auch die Stadt Innsbruck als politisches und wirtschaftliches Zentrum des multinationalen Kronlandes Tirol und Heimat vieler Italienischsprachiger wurde zur Arena dieses Nationalitätenkonflikts. In Kombination mit reichlich Alkohol bereiteten anti-italienische Gefühle in Innsbruck mehr Gefahr für die öffentliche Ordnung als die nach bürgerlichen Freiheiten. Ein Streit zwischen einem deutschsprachigen Handwerker und einem italienischsprachigen Ladiner schaukelte sich dermaßen auf, dass es beinahe zu einem Pogrom gegenüber den zahlreichen Betrieben und Gaststätten von italienischsprachigen Tirolern gekommen wäre.

Die relative Beschaulichkeit Innsbrucks kam dem unter Druck stehenden Kaiserhaus recht. Als es in Wien auch nach dem März nicht aufhörte zu brodeln, floh Kaiser Ferdinand im Mai nach Tirol. Folgt man den Presseberichten aus dieser Zeit, wurde er von der Bevölkerung begeistert empfangen.

"Wie heißt das Land, dem solche Ehre zu Theil wird, wer ist das Volk, das ein solches Vertrauen genießt in dieser verhängnißvollen Zeit? Stützt sich die Ruhe und Sicherheit hier bloß auf die Sage aus alter Zeit, oder liegt auch in der Gegenwart ein Grund, auf dem man bauen kann, den der Wind nicht weg bläst, und der Sturm nicht erschüttert? Dieses Alipenland heißt Tirol, gefällts dir wohl? Ja, das tirolische Volk allein bewährt in der Mitte des aufgewühlten Europa die Ehrfurcht und Treue, den Muth und die Kraft für sein angestammtes Regentenhaus, während ringsum Auflehnung, Widerspruch. Trotz und Forderung, häufig sogar Aufruhr und Umsturz toben; Tirol allein hält fest ohne Wanken an Sitte und Gehorsam, auf Religion, Wahrheit und Recht, während anderwärts die Frechheit und Lüge, der Wahnsinn und die Leidenschaften herrschen anstatt folgen wollen. Und während im großen Kaiserreiche sich die Bande überall lockern, oder gar zu lösen drohen; wo die Willkühr, von den Begierden getrieben, Gesetze umstürzt, offenen Aufruhr predigt, täglich mit neuen Forderungen losgeht; eigenmächtig ephemere- wie das Wetter wechselnde Einrichtungen schafft; während Wien, die alte sonst so friedliche Kaiserstadt, sich von der erhitzten Phantasie der Jugend lenken und gängeln läßt, und die Räthe des Reichs auf eine schmähliche Weise behandelt, nach Laune beliebig, und mit jakobinischer Anmaßung, über alle Provinzen verfügend, absetzt und anstellt, ja sogar ohne Ehrfurcht, den Kaiser mit Sturm-Petitionen verfolgt; während jetzt von allen Seiten her Deputationen mit Ergebenheits-Addressen mit Bittgesuchen und Loyalitätsversicherungen dem Kaiser nach Innsbruck folgen, steht Tirol ganz ruhig, gleich einer stillen Insel, mitten im brausenden Meeressturme, und des kleinen Völkchens treue Brust bildet, wie seine Berge und Felsen, eine feste Mauer in Gesetz und Ordnung, für den Kaiser und das Vaterland."

Im Juni stieg auch ein junger Franz Josef, damals noch nicht Kaiser, am Rückweg von den Schlachtfeldern Norditaliens in der Hofburg ab, anstatt direkt nach Wien zu reisen. Innsbruck war wieder Residenzstadt, wenn auch nur für einen Sommer. Während in Wien, Mailand und Budapest Blut floss, genoss die kaiserliche Familie das Tiroler Landleben. Ferdinand, Franz Karl, seine Frau Sophie und Franz Josef empfingen Gäste von ausländischen Fürstenhöfen und ließen sich im Vierspänner zu den Ausflugszielen der Region wie der Weiherburg, zur Stefansbrücke, nach Kranebitten und hoch hinauf bis Heiligwasser chauffieren. Wenig später war es allerdings vorbei mit der Gemütlichkeit. Der als nicht mehr amtstauglich geltende Ferdinand übergab unter sanftem Druck die Fackel der Regentenwürde an Franz Josef I. Im Juli 1848 kam es in Wien in der Hofreitschule zur Abhaltung einer ersten parlamentarischen Sitzung. Eine erste Verfassung wurde in Kraft gesetzt. Der Reformwille der Monarchie flachte aber schnell wieder ab. Das neue Parlament war ein Reichsrat, es konnte keine bindenden Gesetze erlassen, der Kaiser besuchte es Zeit seines Lebens nie und verstand auch nicht, warum die Donaumonarchie als von Gott eingesetzt diesen Rat benötigt.

Die zart in Gang gesetzte Liberalisierung nahm in den Städten trotzdem ihren Lauf. Innsbruck erhielt den Status einer Stadt mit eigenem Statut. Das Innsbrucker Gemeinderecht sah ein Bürgerrecht vor, das zwar an Besitz oder die Abgabe von Steuern gebunden war, jedoch den Angehörigen der Gemeinde gewisse Rechte gesetzlich zusicherte. Das Heimatrecht konnte durch Geburt, Verehelichung oder außerordentlicher Verleihung erworben werden und verlieh zumindest den männlichen Volljährigen das Wahlrecht auf kommunaler Ebene. Geriet man in finanzielle Notlage, so hatte man das Anrecht auf eine Grundversorgung durch die Stadt.

Innerhalb der Stadtregierung setzte sich dank des Mehrheitswahlrechtes nach Zensus die großdeutsch-liberale Fraktion durch, in der Händler, Gewerbetreibende, Industrielle und Gastwirte den Ton angaben. Am 2. Juni 1848 erschien die erste Ausgabe der liberal und großdeutsch gesinnten Innsbrucker Zeitung, der obiger Artikel zur Ankunft des Kaisers in Innsbruck entnommen ist. Konservative hingegen lasen das Volksblatt für Tirol und Vorarlberg. Gemäßigte Leser, die eine konstitutionelle Monarchie befürworteten, konsumierten bevorzugt den Bothen für Tirol und Vorarlberg. Mit der Pressefreiheit war es aber schnell wieder vorbei. Die zuvor abgeschaffte Zensur wurde in Teilen wieder eingeführt. Herausgeber von Zeitungen mussten einigen Schikanen der Obrigkeit unterziehen. Zeitungen durften nicht gegen Landesregierung, Monarchie oder Kirche schreiben.

"Wer durch Druckschriften andere zu Handlungen auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, durch welche die gewaltsame Losreißung eines Theiles von dem einheitlichen Staatsverbande... des Kaiserthums Österreich bewirkt... oder der allgemeine öster. Reichstag oder die Landtage der einzelnen Kronländer... gewalttätig stört... wird mit schwerem Kerker von zwei bis zehn Jahren Haft bestraft."

Nachdem Innsbruck 1849 Meran auch offiziell als Landeshauptstadt abgelöste hatte und somit auch endgültig zum politischen Zentrum Tirols geworden war, bildeten sich Parteien. Ab 1868 stellte die liberal und großdeutsch orientierte Partei den Bürgermeister der Stadt Innsbruck. Der Einfluss der Kirche nahm in Innsbruck im Gegensatz zu den Umlandgemeinden ab. Individualismus, Kapitalismus, Nationalismus und Konsum sprangen in die Bresche. Neue Arbeitswelten, Kaufhäuser, Theater, Cafés und Tanzlokale verdrängten Religion zwar auch in der Stadt nicht, die Gewichtung wurde durch die 1848 errungenen bürgerlichen Freiheiten aber eine andere.

Die vielleicht wichtigste Gesetzesänderung war das Grundentlastungspatent. In Innsbruck hielt der Klerus, vor allem das Stift Wilten, einen großen Teil des bäuerlichen Grundbesitzes. Kirche und Adel waren nicht steuerpflichtig. 1848/49 wurden in Österreich Grundherrschaft und Untertänigkeitsverhältnis aufgehoben. Abgelöst wurden damit Grundzinsen, Zehent und Robot. Die Grundherren erhielten im Rahmen der Grundentlastung ein Drittel des Wertes ihrer Ländereien vom Staat, ein Drittel wurde als Steuererleichterung gewertet, ein Drittel der Ablöse mussten die Bauern selbst übernehmen. Sie konnten diesen Betrag in Raten innert zwanzig Jahren abzahlen.

Die Nachwirkungen sind bis heute zu spüren. Die Nachkommen der damals erfolgreichen Bauern genießen durch den geerbten Landbesitz, der auf die Grundentlastung 1848 zurückzuführen ist, die Früchte des Wohlstandes und auch politischen Einfluss durch Grundstücksverkäufe für Wohnbau, Pachten und Ablösen der öffentlichen Hand für Infrastrukturprojekte. Die grundbesitzenden Adeligen von einst mussten sich mit der Schmach abfinden, bürgerlicher Arbeit nachzugehen. Der Übergang vom Geburtsrecht zum privilegierten Status innerhalb der Gesellschaft dank finanzieller Mittel, Netzwerken und Ausbildung gelang häufig. Viele Innsbrucker Akademikerdynastien nahmen ihren Ausgang in den Jahrzehnten nach 1848.

Das bis dato unbekannte Phänomen der Freizeit kam, wenn auch für den größten Teil nur spärlich, auf und begünstigte gemeinsam mit frei verfügbarem Einkommen einer größeren Anzahl an Menschen Hobbies. Zivile Organisationen und Vereine, vom Lesezirkel über Sängerbünde, Feuerwehren und Sportvereine, gründeten sich. Auch im Stadtbild manifestierte sich das Revolutionsjahr. Parks wie der Englische Garten beim Schloss Ambras oder der Hofgarten waren nicht mehr exklusiv der Aristokratie vorbehalten, sondern dienten den Bürgern als Naherholungsgebiete vom beengten Dasein. In St. Nikolaus entstand der Waltherpark als kleine Ruheoase. Einen Stock höher eröffnete im Schloss Büchsenhausen Tirols erste Schwimm- und Badeanstalt, wenig später folgte ein weiteres Bad in Dreiheiligen. Ausflugsgasthöfe rund um Innsbruck florierten. Neben den gehobenen Restaurants und Hotels entstand eine Szene aus Gastwirtschaften, in denen sich auch Arbeiter und Angestellte gemütliche Abende bei Theater, Musik und Tanz leisten konnten.

Baumeisterdynastie Türing: Innsbruck wird Weltstadt

Siegmund der Münzreiche war es, der im 15. Jahrhundert Niklas Türing (1427 – 1496) nach Innsbruck holte. 1488 trat er erstmals nachweislich in Erscheinung. Die Türings waren eine Steinmetz- und Baumeisterfamilie aus dem heutigen Schwaben, das damals als Teil Vorderösterreich zur Habsburgermonarchie gehörte. Innsbruck war seit einigen Jahrzehnten Residenzstadt der Tiroler Landesfürsten, der architektonische Glanz war aber noch nicht nördlich der Alpen angekommen. Die Stadt war eine Ansammlung von Holzhäusern und wenig repräsentativ. Für Handwerker und Baumeister brachen goldene Zeiten an, die unter Maximilian nochmals mehr an Fahrt aufnehmen sollte. Es kam zu einem wahren Bauboom. Aristokraten wollten einen Wohnsitz in der Stadt haben, um möglichst nahe am Zentrum der Macht zu sein. Die Politik spielte sich in der Zeit vor Presse, funktionierendem Postwesen, Fax und E-Mail vor allem im direkten Kontakt ab.

Die Türings machten Karriere im Gleichschritt mit der Stadt. Aus dem Jahr 1497 wird berichtet, dass Niklas Türing als „besoldeter Hofmaurer“ in den Diensten des Landesfürsten stand. Als er 1517 oder 1518 verstarb, so genau weiß man das nicht, wurde er auf seinem Grabstein als „römisch kaiserlicher Majestät oberster Werkmeister“ tituliert. Gemeinsam mit seinem Sohn Gregor wurde er als Steinmetzmeister geführt. Das ermöglichte den Türings das Bürgerrecht in Innsbruck zu erwerben. Spätestens 1506 hatten sie ein Haus im Arbeiter- und Handwerkerviertel Anbruggen. 1509 konnten sie das Haus des heutigen Gasthofs zum Lamm in der Mariahilfstraße erwerben. Weiterer Immobilienbesitz kam in der heutigen Schlossergasse 21 hinzo.

Die frühe Gotik und später die Renaissance hatte im Lauf des Spätmittelalters Europa mit einem neuen Verständnis von Architektur und Ästhetik in ein neues architektonisches Gewand getaucht. Bauten wie Notre Dame oder der Minster of York setzten den Trend, der ganz Europa bis zum Einsetzen des Barocks prägen sollte. Spitze Türme, Rippengewölbe, Erker und verspielte Schnitzereien, die den höfischen Alltag darstellen sind einige typische Merkmale, die den heterogenen Stil erkennbar machen. Vor allem in der Altstadt kann man das Wirken der Türings gut nachverfolgen. Viele der Bürgerhäuser wie das Trautsonhaus weisen heute noch gotische Grundrisse, Innenhöfe und Schnitzereien auf.

Die Türings prägten das gotische Innsbruck in der Übergangszeit zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit. Durch ihre Ausbildung kombinierten sie einen Blick für das Große Ganze und Details in ihren Bauprojekten. Sie waren bekannt für ihre besonders feine Steinarbeit, die kunstvolle Portale, Lauben, Treppen und Gewölbe ermöglichte. Sie fertigten Reliefschmuck mit Mustern in der typischen Art der Renaissancekunst an. Grotesken, Vasen und Tierdarstellungen gehörten zur typischen Art, Erker und glatte Wände zu verzieren. Die symmetrische Anordnung der einzelnen Elemente ist ebenfalls ein Merkmal der Zeit.

Auf Niklas Türing geht das Goldene Dachl zu einem guten Teil zurück. Er schuf auch die Statue des Burgriesen Haidl, eines besonders großen Mitglieds der Leibgarde Siegmunds, die heute im Stadtturm zu besichtigen ist. Kaiser Maximilian schätzte ihn derart hoch ein, dass er es ihm gestattete das Familienwappen der Türings und seiner Frau, einen Brunnen und einen Fisch, im Gewölbe des Goldenen Dachls zu verewigen. Sein Sohn Gregor verewigte sich unter anderem mit dem Trautsonhaus in der Herzog-Friedrich-Straße und am Burgriesenhaus in der Domgasse. Der letzte der Türings mit Einfluss auf die Innsbrucker Bauszene war Niklas Türing der Jüngere, der mit Andrea Crivelli gemeinsam die Planungen an der Hofkirche begann. Im 16. und 17. Jahrhundert begann der Einfluss der Gotik vor allem im heutigen Österreich nachzulassen. Vor allem Kirchen wurden im Rahmen der Gegenreformation zunehmend im Barockstil um- und neugebaut. In Innsbrucks Osten erinnert heute die Türingstraße an die frühneuzeitliche Baumeisterdynastie.

Die Tirolische Nation, "Demokratie" und das Herz Jesu

Viele Tiroler sehen sich bis heute oft und gerne als eigene Nation. Mit „Tirol isch lei oans“, „Zu Mantua in Banden“ und „Dem Land Tirol die Treue“ besitzt das Bundesland gleich drei mehr oder weniger offizielle Hymnen. Dieser ausgeprägte Lokalpatriotismus hat wie auch in anderen Bundesländern historische Gründe. Oft wird die Tiroler Freiheit und Unabhängigkeit wie ein lokales Heiligtum herangezogen, um das zu untermauern. Gerne wird von der ersten Demokratie Festlandeuropas gesprochen, was wohl eine maßlose Übertreibung ist, betrachtet man die feudale und von Hierarchien geprägte Geschichte des Landes bis ins 20. Jahrhundert an. Eine gewisse Eigenheit in der Entwicklung kann man dem Land allerdings nicht absprechen, auch wenn es sich dabei weniger um Partizipation breiter Teile der Bevölkerung als vielmehr die Beschneidung der Macht des Landesfürsten von Seiten der lokalen Eliten handelte.

Den ersten Akt stellte das dar, was der Innsbrucker Historiker Otto Stolz (1881 – 1957) in den 1950ern in Anlehnung an die englische Geschichte überschwänglich als Magna Charta Libertatum feierte. Nach der Hochzeit des Bayern Ludwigs von Wittelsbach mit der Tiroler Landesfürstin Margarete von Tirol-Görz waren die bayrischen Wittelsbacher für kurze Zeit Landesherren von Tirol. Um die Tiroler Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen, beschloss Ludwig den Landständen im 14. Jahrhundert ein Zuckerl anzubieten. Im Großen Freiheitsbrief von 1342 versprach Ludwig den Tirolern keine Gesetze oder Steuererhöhungen zu erlassen, ohne sich nicht vorher mit den Landständen zu besprechen. Von einer demokratischen Verfassung im Verständnis des 21. Jahrhunderts kann allerdings keine Rede sein, waren diese Landstände doch vor allem die adeligen, landbesitzenden Klassen, die dementsprechend auch ihre Interessen vertraten. In einer Ausfertigung der Urkunde war zwar davon die Rede, Bauern als Stand in den Landtag miteinzubeziehen, offiziell wurde diese Version allerdings nie.

Als im 15. Jahrhundert Städte und Bürgertum durch ihre wirtschaftliche Bedeutung mehr politisches Gewicht erlangten, entwickelte sich ein Gegengewicht zum Adel innerhalb der Landstände. Beim Landtag von 1423 unter Friedrich IV. trafen erstmals 18 Mitglieder des Adels auf 18 Mitglieder der Städte und der Bauernschaft. Nach und nach entwickelte sich in den Landtagen des 15. und 16. Jahrhundert eine feste Zusammensetzung. Vertreten waren die Tiroler Bischöfe von Brixen und Trient, die Äbte der Tiroler Klöster, der Adel, Vertreter der Städte und der Bauernschaft. Den Vorsitz hatte der Landeshauptmann. Natürlich waren die Beschlüsse und Wünsche des Landtags für den Fürsten nicht bindend, allerdings war es für den Regenten wohl ein beruhigendes Gefühl, wenn er die Vertreter der Bevölkerung auf seiner Seite wusste oder schwere Entscheidungen mitgetragen wurden.

Eine weitere wichtige Urkunde für das Land war das Tiroler Landlibell. Maximilian hielt darin im Jahr 1511 unter anderem fest, Tiroler Soldaten nur für den Kriegsdienst zur Verteidigung des eigenen Landes heranzuziehen. Der Grund für Maximilians Großzügigkeit war weniger seine Liebe zu den Tirolern als die Notwendigkeit die Tiroler Bergwerke am Laufen zu halten, anstatt die kostbaren Arbeiter und die sie versorgende Bauernschaft auf den Schlachtfeldern Europas zu verheizen. Dass im Landlibell gleichzeitig massive Einschränkungen der Bevölkerung und höhere Belastungen einhergingen, wird oft gerne vergessen. Das Landlibell regelte neben der Stärke der Truppenkontingente auch die Sondersteuern, die eingehoben wurden. Adel und Klerus mussten den Kapitalertrag aus ihren Ländereien als Steuerbasis heranziehen, was oft einer groben Schätzung gleichkam. Städte hingegen wurden nach der Anzahl der Feuerstätten in den Häusern besteuert, was recht genau erhoben werden konnte. Die begehrten Bergwerksarbeiter waren von diesen Steuern ausgenommen und mussten auch nur im äußersten Notfall zum Heeresdienst antreten.

Diese im Landlibell festgehaltene Sonderregelung bei der Landesverteidigung war einer der Gründe für die Erhebung von 1809, als junge Tiroler bei der Mobilisierung der Streitkräfte im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht ausgehoben wurden. Bis heute prägen die Napoleonischen Kriege, als das katholische Kronland von den „gottlosen Franzosen“ und der revolutionären Gesellschaftsordnung bedroht wurde, das Tiroler Selbstverständnis. Bei diesem Abwehrkampf entstand ein Bund zwischen Katholizismus und Tirol. Die Tiroler Schützen vertrauten ihr Schicksal vor einer entscheidenden Schlacht im Kampf gegen Napoleons Armeen im Juni 1796 dem Herzen Jesu an und schlossen einen Bund mit Gott persönlich, der ihr Heiliges Land Tirol behüten sollte. Eine weitere identitätsstiftende Legende des Jahres 1796 rankt sich um eine junge Frau aus dem Dorf Spinges. Katharina Lanz, die als die Jungfrau von Spinges in die Landesgeschichte als identitätsstiftende Nationalheldin einging, soll die beinahe geschlagenen Tiroler Truppen mit ihrem herrischen Auftreten im Kampf solcherart motiviert haben, dass sie schlussendlich den Sieg über die französische Übermacht davontragen konnten. Je nach Darstellung soll sie mit einer Mistgabel, einem Dreschflegel oder einer Sense ähnlich der französischen Jungfrau Johanna von Orleans den Truppen Napoleons das Fürchten gelehrt haben. Legenden und Traditionen rund um die Schützen und das Gefühl, eine selbstständige und von Gott auserwählte Nation zu sein, die zufällig der Republik Österreich angehängt wurde, gehen auf diese Legenden zurück.

Die partikularen Identitäten der einzelnen Kronländer entsprachen nicht dem, was sich aufgeklärte Politik unter einem modernen Staatswesen vorstellten. Unter Maria Theresia erfuhr der Zentralstaat eine Stärkung gegenüber den Kronländern und dem lokalen Adel. Das Zugehörigkeitsgefühl der Untertanen sollte nicht dem Land Tirol, sondern dem Haus Habsburg gelten. Im 19. Jahrhundert wollte man die Identifikation mit der Monarchie stärken und ein Nationalbewusstsein entwickeln. Die Presse, Besuche der Herrscherfamilie, Denkmäler wie der Rudolfsbrunnen oder die Eröffnung des Berg Isels mit Hofer als kaisertreuem Tiroler sollten dabei helfen, die Bevölkerung in kaisertreue Untertanen zu verwandeln.

Als nach dem Ersten Weltkrieg das Habsburgerreich zusammenbrach, zerbrach auch das Kronland Tirol. Das, was man bis 1918 als Südtirol bezeichnete, der italienischsprachige Landesteil zwischen Riva am Gardasee und Salurn im Etschtal, wurde zum Trentino mit der Hauptstadt Trient. Der deutschsprachige Landesteil zwischen Neumarkt und dem Brenner ist heute Südtirol / Alto Adige, eine autonome Region der Republik Italien mit der Hauptstadt Bozen.

Innsbrucker fühlten sich durch die Jahrhunderte hindurch als Tiroler, Deutsche, Katholiken und Untertanen des Kaisers. Als Österreicher aber fühlte sich vor 1945 kaum jemand. Erst nach dem 2. Weltkrieg begann sich auch in Tirol langsam ein Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich zu entwickeln. Bis heute aber sind viele Tiroler vor allem stolz auf ihre lokale Identität und grenzen sich gerne von den Bewohnern anderer Bundesländer und Staaten ab. Für viele Tiroler stellt der Brenner nach über 100 Jahren noch immer eine Unrechtsgrenze dar, auch wenn man im Europa der Regionen auf EU-Ebene politisch grenzüberschreitend zusammenarbeitet.

Die Legende vom Heiligen Land, der unabhängigen Tirolischen Nation und ersten Festlanddemokratie hält sich bis heute. Das Bonmot „bisch a Tiroler bisch a Mensch, bisch koana, bisch a Oasch“ fasst den Tiroler Nationalismus knackig zusammen. Dass das historische Kronland Tirol mit Italienern, Ladinern, Zimbern und Rätoromanen ein multiethnisches Konstrukt war, wird dabei in rechtsgerichteten Kreisen gerne übersehen. Gesetze aus der Bundeshauptstadt Wien oder gar der EU in Brüssel werden bis heute skeptisch betrachtet. Nationalisten zu beiden Seiten des Brenners bedienen sich noch heute der Jungfrau von Spinges, dem Herzen Jesu und Andreas Hofers, um ihre Anliegen publikumstauglich anzubringen. Die Säcularfeier des Bundes Tirols mit dem göttlichen Herzen Jesu wurde noch im 20. Jahrhundert unter großer Anteilnahme der politischen Elite gefeiert.