Kunst am Bau: die Nachkriegszeit

Kunst am Bau: Die Nachkriegszeit in Innsbruck

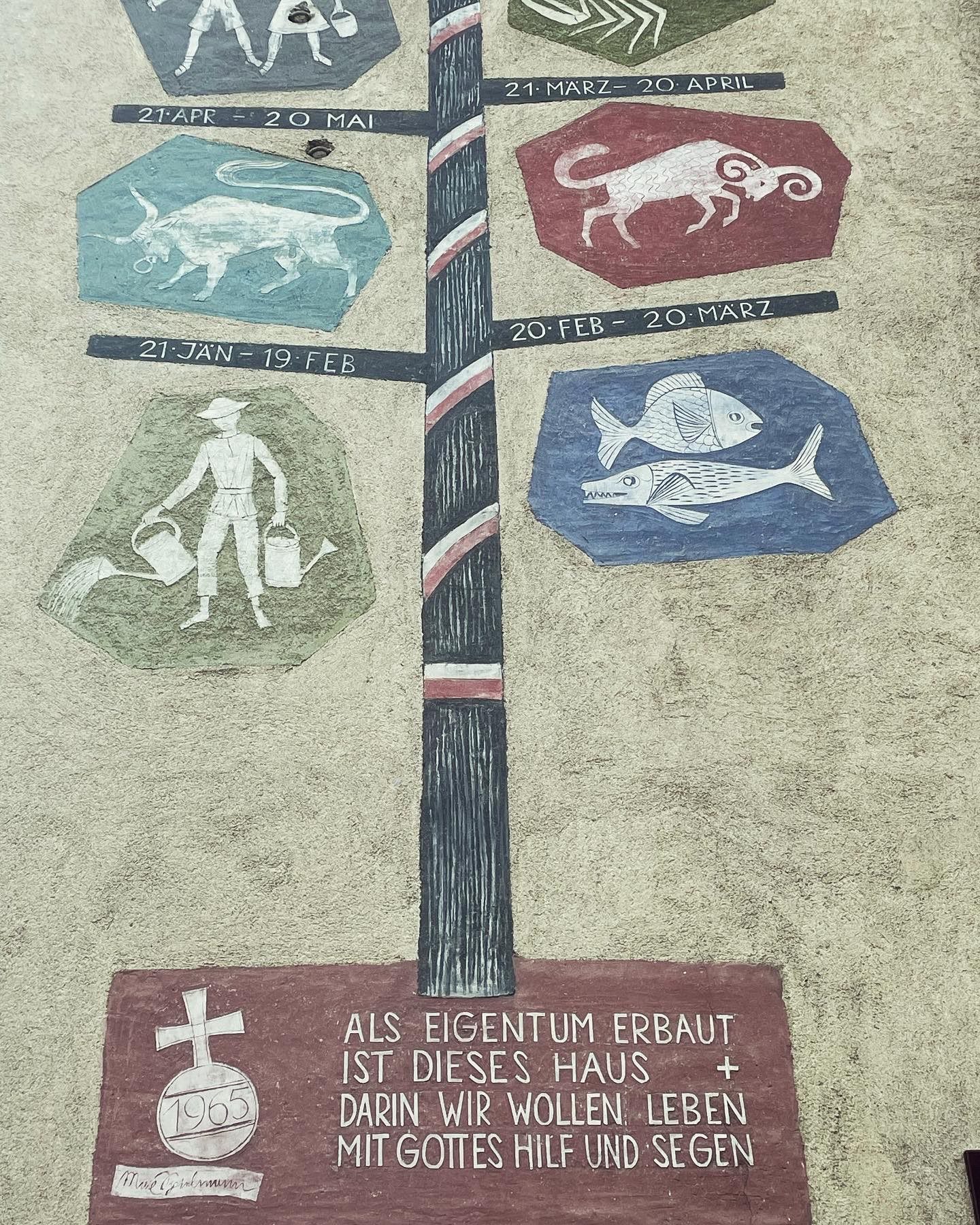

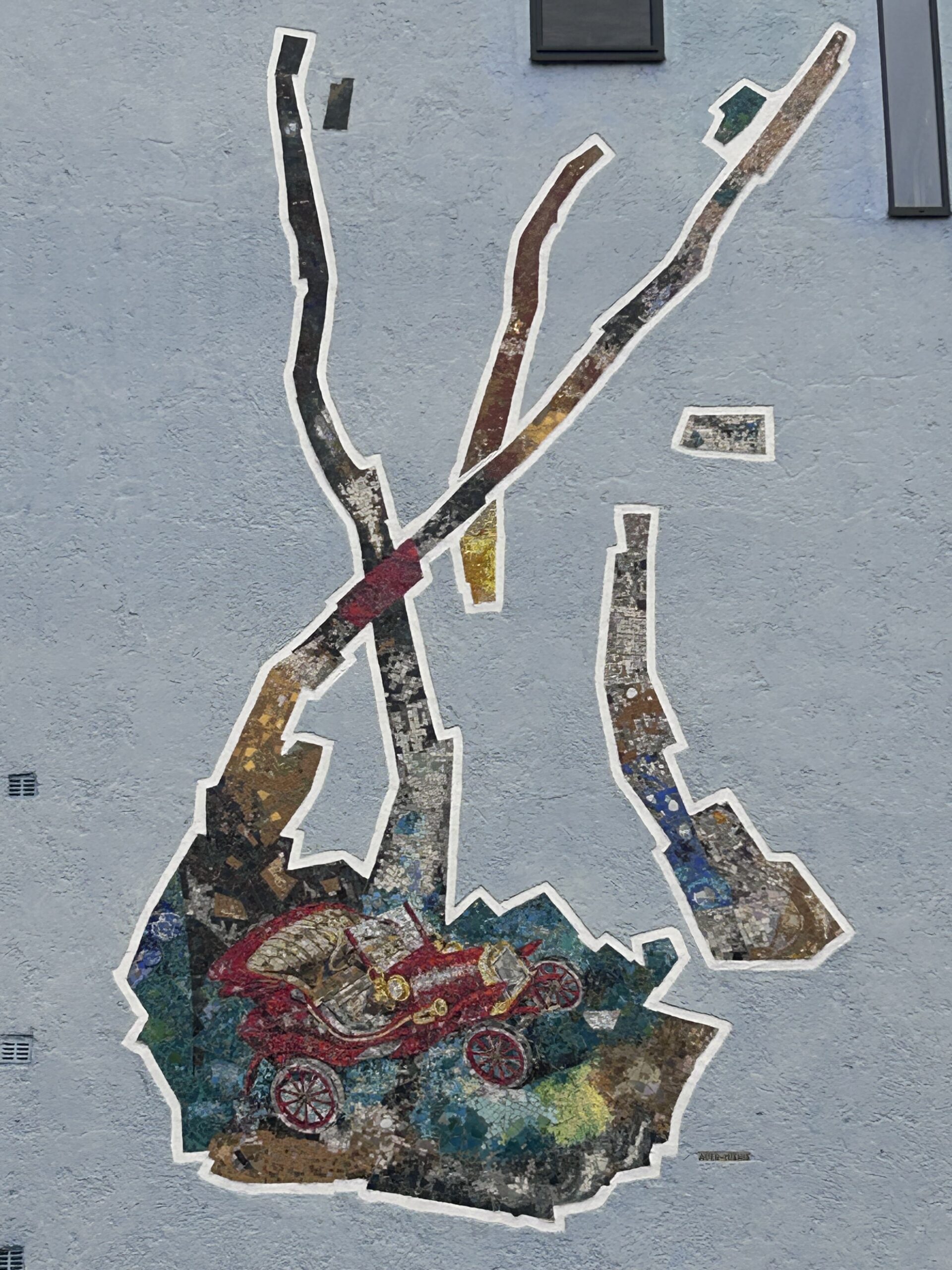

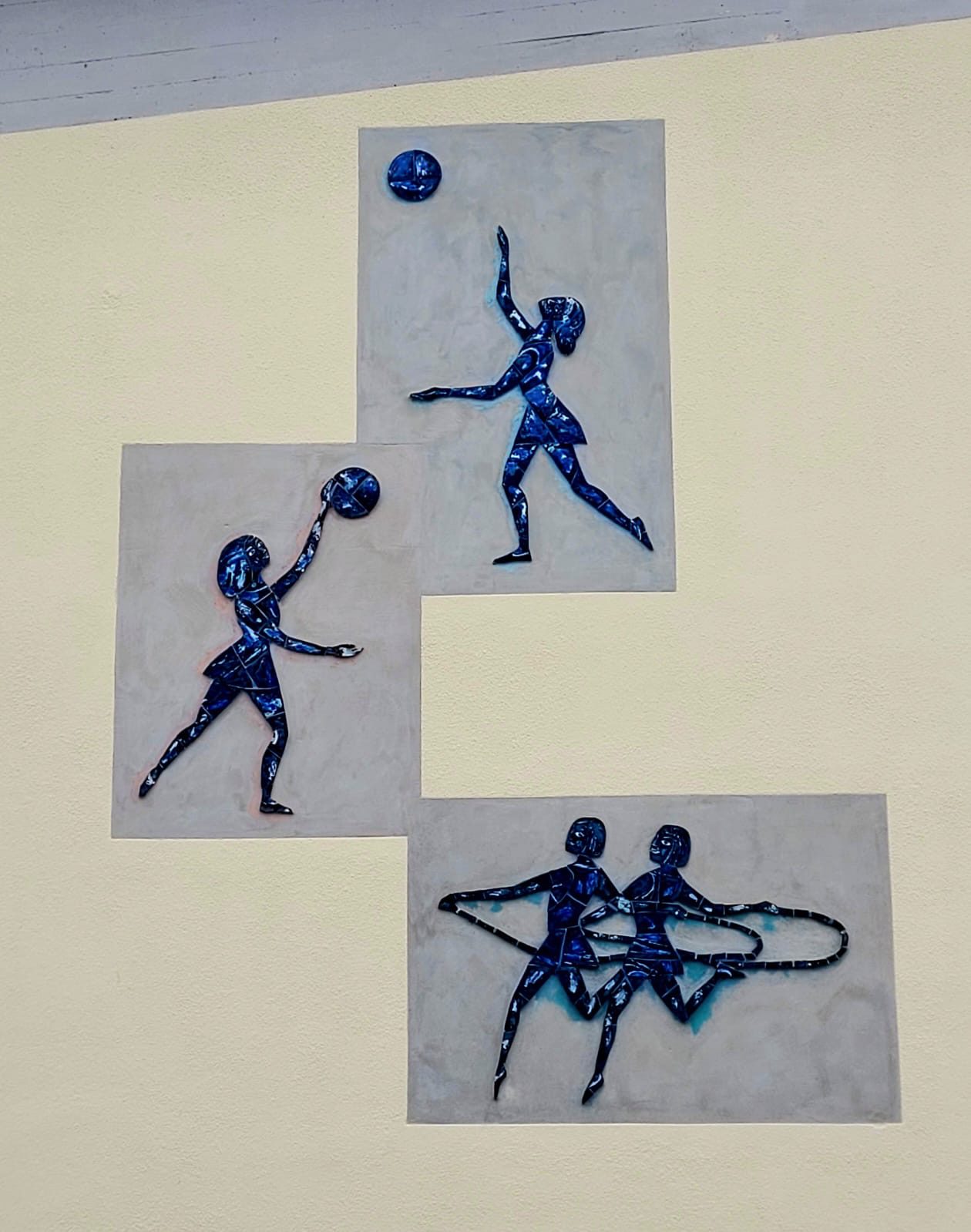

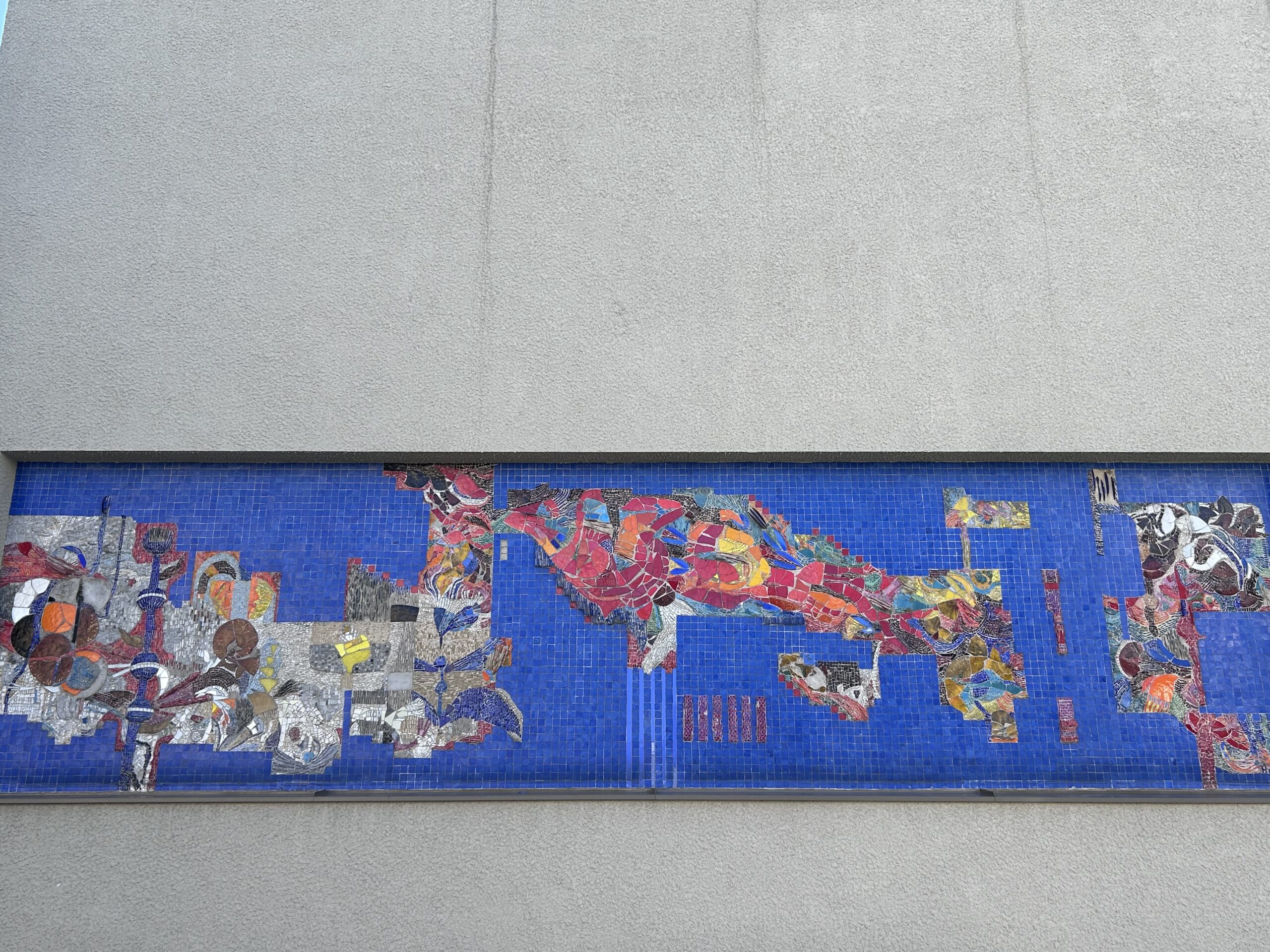

Wie nach dem Ersten Weltkrieg war auch nach 1945 die Wohnungsnot eines der drängendsten Probleme. Innsbruck war bei den Luftangriffen stark in Mitleidenschaft gezogen worden und Geld für Neubauten war knapp. Als in den 1950er Jahren die ersten Wohnanlagen errichtet wurden, war Sparsamkeit das Gebot der Stunde. Viele der ab den 1950er Jahren errichteten Gebäude sind zwar architektonisch wenig attraktiv, sie beherbergen aber durchaus interessante Kunstwerke. Ab 1949 gab es in Österreich das Projekt Kunst am Bau. Bei staatlich durchgeführten Bauten sollten 2% der Gesamtausgaben in die künstlerische Gestaltung fließen. Die Umsetzung des Baurechts und somit auch die Verwaltung der Budgets oblag damals wie heute den Bundesländern. Über diese öffentliche Auftragsvergabe sollten Künstler finanziell unterstützt werden. In den kargen Nachkriegsjahren waren auch erfolgreiche und praktisch veranlagte Künstler wie Oswald Haller (1908 – 1981), der sein Geld mit Gebrauchsgraphiken und Plakaten für den Tourismus verdiente, in die Bredouille gekommen. Erstmals tauchte die Idee 1919 in der Weimarer Republik auf und wurde ab 1934 von den Nationalsozialisten fortgesetzt. Österreich griff Kunst am Bau nach dem Krieg auf, um den öffentlichen Raum im Rahmen des Wiederaufbaus zu gestalten. Die öffentliche Hand, die Aristokratie und Bürgertum als Bauträger vergangener Jahrhunderte ablöste, stand unter massivem finanziellem Druck. Trotzdem sollten die vor allem auf Funktion ausgerichteten Wohnbauprojekte nicht ganz schmucklos daherkommen. Die mit der Gestaltung der Kunstwerke betrauten Tiroler Künstler wurden in ausgeschriebenen Wettbewerben ermittelt. Der bekannteste unter ihnen war Max Weiler, der vielleicht prominenteste Künstler im Tirol der Nachkriegszeit, der in Innsbruck unter anderem für die Fresken in der Theresienkirche auf der Hungerburg verantwortlich war. Weitere prominente Namen sind Helmut Rehm (1911 – 1991), Walter Honeder (1906 – 2006), Fritz Berger (1916 – 2002) und Emmerich Kerle (1916 – 2010). Viele dieser Künstler wurden nicht nur von der Bundesgewerbeschule Innsbruck, der heutigen HTL, und der Akademie der Bildenden Künste in Wien, sondern auch von der kollektiven Erfahrung während der Zeit des Nationalsozialismus und dem Krieg geprägt. Fritz Berger hatte seinen rechten Arm und ein Auge verloren und musste lernen, mit der linken Hand zu arbeiten. Kerle diente in Finnland als Kriegsmaler. Er wurde an der Akademie der Bildenden Künste in Wien unter anderem von Josef Müllner unterrichtet, einem Künstler, der sich mit Büsten Adolf Hitlers, Siegfrieds aus der Nibelungensage und dem bis heute umstrittenen Karl-Lueger-Denkmal in Wien in die Kunstgeschichte eingetragen hatte. Wie ein großer Teil der Tiroler Bevölkerung wollten diese Künstler wie auch Politiker und Beamte nach den harten und leidvollen Kriegsjahren Ruhe und Frieden, um Gras über das Geschehen der letzten Jahrzehnte wachsen zu lassen. Die im Rahmen von Kunst am Bau entstandenen Werke reflektieren diese Haltung nach einem neuen Sittenbild. Es war das erste Mal, dass abstrakte, gestaltlose Kunst Eingang in den öffentlichen Raum Innsbrucks fand, wenn auch nur in unkritischem Rahmen. Märchen, Sagen, religiöse Symbole waren beliebte Motive, die auf den Sgraffitos, Mosaiken, Wandbildern und Statuen verewigt wurden. Man könnte von einer Art zweiter Welle der Biedermaierkunst sprechen, die den kleinbürgerlichen Lebensstil der Menschen nach dem Krieg symbolisierte. Die Kunst sollte auch ein neues Bewusstsein und Bild dessen schaffen, was als typisch Österreichisch galt. Noch 1955 betrachtete sich jeder zweite Österreicher als Deutscher. Die unterschiedlich ausgeführten Motive zeigen Freizeitaktivitäten, Kleidungsstile und Vorstellungen der sozialen Ordnung und gesellschaftlichen Normen der Nachkriegszeit. Frauen wurden häufig in Tracht und Dirndl, Männer in Lederhosen dargestellt. Die konservative Idealvorstellung der Geschlechterrollen wurden in der Kunst verarbeitet. Fleißig arbeitende Väter, brave Ehefrauen, die sich um Haus und Herd kümmerten und Kinder, die in der Schule eifrig lernen waren das Idealbild bis weit in die 1970er Jahre. Ein Leben wie aus einem Film mit Peter Alexander. Wer aufmerksam durch die Stadt geht, findet viele der noch heute sichtbaren Kunstwerke auf Häusern in Pradl und Wilten. Die Mischung aus reizloser Architektur und zeitgenössischen Kunstwerken der gerne verdrängten, in Filmen und Erzählungen lange idealisierten und verklärten Nachkriegszeit, ist sehenswert. Besonders schöne Beispiele finden sich an den Fassaden in der Pacherstraße, der Hunoldstraße, der Ing.-Thommenstraße, am Innrain, der Landesberufsschule Mandelsbergerstraße oder im Innenhof zwischen Landhausplatz und Maria-Theresienstraße.

Verzeichnis Kunst am Bau 1950er und 1960er Jahre

Sollten Sie ein Kunstwerk vermissen, so freuen wir uns über die Zuschrift an info@discover-innsbruck.at

Wilten & Höttinger Au

- Egger-Lienz-Straße 48 und 119

- Innrain 87, 91, 109, 119 und 135

- Landesberufsschule Mandelsbergerstraße

- Doktor-Karl-von-Grabmayer-Straße

- Karmelitergasse 6

- Andreas Hofer-Straße 24 – 28

- Ing.-Thommen-Straße 4 und 5

- Hormayrstraße 15

- Noldinstraße 2 und 4

- Leopoldstraße 41 a

- Leopoldstraße 43 (Kindergarten Pechepark)

- Freisingstraße 8

- Andreas-Hofer-Straße 47

- Innerkoflerstraße / Schöpfstraße

- Lehrlingsheim Bauakademie WIFI

- Klinik Innsbruck

- Pferdebrunnen Pfarre Wilten West

- Bachlechnerstraße 24

Pradl

- Hunoldstraße 20

- Knollerstraße 1 (Durchgang)

- Amraserstraße 23 a

- Pacherstraße 16 und 18

- Gumppstraße 3

- Dr.-Glatz-Straße 16

- Kindergarten Lönsstraße

- Siegmairschule Pradl Ost

- Roseggerstraße 23

- Grenzstraße 24

- Amraserstraße 77

- Gerhard-Hauptmann-Straße 7

- Amraserstraße 88

- Gabelsbergerstraße 3

Altstadt

- Riesengasse 3 / 5 / 8

Innenstadt

- Landhauspassage (zwischen Maria-Theresien-Straße und Landhaus)

- Landhausplatz

- Blasius-Hueber-Straße 8

Saggen

- Hotel Clima Zeughausgasse 3

St. Nikolaus / Mariahilf / Hötting

- Innstraße 63

- Höttingergasse 39

- Bachgasse

Sehenswürdigkeiten dazu…

Leopoldstraße & Wiltener Platzl

Leopoldstraße

Landesberufsschule

Mandelsbergerstraße 16

Landhausplatz & Tiroler Landhaus

Eduard-Wallnöfer-Platz