Tiroler Landestheater & Kongresshaus

Rennweg 3

Wissenswert

Der Platz zwischen Hofburg und Hofgarten diente schon zu Zeiten Kaiser Maximilians dem Entertainment. Am Rennplatz fanden Wettkämpfe und Turniere aller Art statt. Unter Ferdinand II. entstand 1581 das Comdedihaus nach Plänen von Alberto Lucchese. Der Name ist irreführend. Die Stücke, die aufgeführt wurden, waren meist stundenlang dauernde Stücke, die sich auf ein biblisches Thema oder ganz im Geist der Renaissance auf die Antike bezogen. Theater sollte das Publikum für den konfessionellen Widerstand gegen die drohende Verrohung durch den Protestantismus rüsten und die Stimmung gegen die osmanische Bedrohung hochhalten. Zur Hochzeit Kaisers Ferdinands 1622 kam ein Stück mit dem einprägsamen Titel „Action von Ovinio Gallicono, der einst die Skythen besiegt, nachdem er vorher Christ geworden ist und so die Hand der Tochter Konstantins erwirbt“ zur Aufführung durch die Jesuiten und ihre Schüler. Lange Zeit war ein Großteil der Stücke auf Latein, erst später setzte sich in Theaterstücken, die sich an ein gebildetes Publikum richteten, die deutsche Volkssprache als Theatersprache durch. Neben Theaterstücken war es möglich Aufwändiges wie Dressurreit- und Wasserspiele aufzuführen.

Landesfürst Leopold V. ließ das Ballhaus 1630 zum Hoftheater umfunktionieren. Seine Frau Claudia de Medici und er schätzten als gebildete Zeitgenossen der Renaissance und des 17. Jahrhunderts Kunst und Kultur. Ihre Residenzstadt sollte auf der Höhe der Zeit sein. Bis dahin war es üblich, dass Theater fahrende Institutionen waren, die von Stadt zu Stadt zogen, nun sollte ein fixes Team den Hof und die Bürger auf Bedarf amüsieren, bilden und erziehen. Ein großer Teil der Stücke wurde vom Jesuitenorden inszeniert. Die Dogana war eines der ersten Opern- und Theaterhäuser im Heiligen Römischen Reich überhaupt. Highlights waren das Ross- und das Damenballett, das vom Fürstenpaar bis an den Hof in Wien exportiert wurde. Innsbruck allerdings war eine kleine Stadt mit etwa 5000 Einwohnern, von denen sich die meisten weder für die barocken Darbietungen der Jesuiten rentierten noch sich einen Besuch leisten konnten. Das Theater war zu groß geraten und auf Dauer nicht rentabel zu erhalten. 1653 übersiedelte das Stadttheater auf den Platz des heutigen Tiroler Landestheaters auf den gegenüberliegenden Platz neben den Hofgarten. Christoph Gumpp plante eines der ehemaligen Ballspielhäuser zu einem moderneren Comedihaus im venezianischen Stil um, in dem um die 1000 Zuschauer Platz fanden.

In Innsbruck war die Hochkultur und deren Deutung immer auch ein Zeichen der Macht und Herrschaftsverhältnisse. Die Namen des Theaterhauses spiegeln die Geschichte Innsbrucks, Tirols und Österreichs wider. 1765 unter Maria Theresia wurde das „Hoftheater“ renoviert und unter ihrem Sohn Josef, einem Anhänger des modernen Nationalstaates, zum Nationaltheater. 1805 unter bayrischer Fremdherrschaft war es das „Königlich-Bayrische Hof-Nationaltheater“. In der Zeit der Nationalisierung nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches wurde das Hoftheater zum Nationaltheater austrianisiert. Von 1938 - 1945 war es als „Reichsgautheater“ bekannt, der Platz davor wurde in Adolf-Hitler-Platz umbenannt. Nach dem Krieg erhielt es den heutigen Namen Tiroler Landestheater.

In Innsbruck war die Hochkultur und deren Deutung immer auch ein Zeichen der Macht und Herrschaftsverhältnisse. Die Namen des Theaterhauses spiegeln die Geschichte Innsbrucks, Tirols und Österreichs wider. 1765 unter Maria Theresia wurde das „Hoftheater“ renoviert und unter ihrem Sohn Josef, einem Anhänger des modernen Nationalstaates, zum Nationaltheater. 1805 unter bayrischer Fremdherrschaft war es das „Königlich-Bayrische Hof-Nationaltheater“. In der Zeit der Nationalisierung nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches wurde das Hoftheater zum Nationaltheater austrianisiert. Von 1938 - 1945 war es als „Reichsgautheater“ bekannt, der Platz davor wurde in Adolf-Hitler-Platz umbenannt. Nach dem Krieg erhielt es den heutigen Namen Tiroler Landestheater.

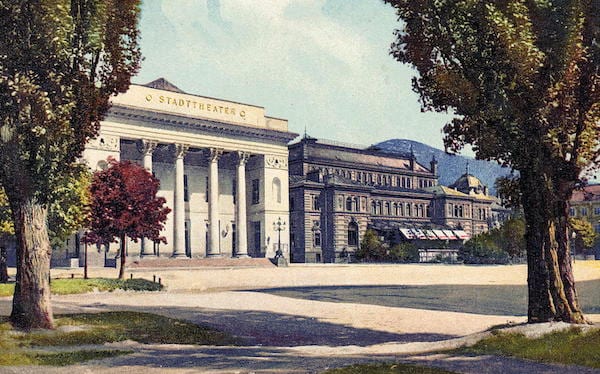

Das Landestheater in seinem aktuellen Aussehen wurde im 19. Jahrhundert vom italienischen Architekten Giuseppe Segusini (1801 – 1876) geplant. Segusini kam im von Napoleon besetzten Norditalien zur Welt. Seine Ausbildung absolvierte er während der habsburgischen Herrschaft in Venedig an der Accademia di Belle Arti. 1840 legte er einen Plan zum Umbau des Innsbrucker Hoftheaters vor. Der klassizistische Bau entstand vor einem ähnlichen gesellschaftlichen Hintergrund wie das Ferdinandeum entstanden, zu dem Segusini ebenfalls Pläne vorlegte, aber nicht zum Zug kam. Die kunstsinnigen Bürger Innsbrucks gierten nach Unterhaltung, wie sie international üblich war. Dafür musste das alte Nationaltheater modern aus- und umgebaut werden. Vier Jahre später entschloss man sich für einen kompletten Neubau. Ein großer Teil der Kosten wurde ganz im Zeitgeist der gesellschaftlichen Verbürgerlichung vom Theaterverein der Stadt übernommen. Die Neueröffnung in seinem jetzigen Aussehen erfolgte am 19. April 1846, dem Geburtstag Kaisers Ferdinand I., einem der Stadt Innsbruck besonders gewogenen Monarchen. Die Form des Gebäudes ähnelt einem römischen Triumphbogen. Der wuchtige Eingangsbereich über Treppen wird von mächtigen Säulen gestützt. Heute wirkt das altehrwürdige Landestheater neben dem wuchtigen und modernen Haus der Musik beinahe etwas verloren.

Das ehemalige Ballhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das heutige Kongresshaus, wurde zuerst als Hofreitschule, ab 1776 als Mauthaus genutzt. Die Zentralisierung unter Maria Theresia bedurfte neuer Infrastruktur, um die Beamtenschaft für die Besteuerung unterzubringen. Der Name Dogana, italienisch für Zoll, rührt von dieser Verwendung. Im 2. Weltkrieg erlitt die Dogana erheblichen Schaden. Von 1970-1973 wurde sie zu einem Teil des heutigen Kongresszentrums umgebaut. Der kubische und beinahe brutalistische Bau entstand mehr oder minder zeitgleich mit den großen Wohnblöcken in Mariahilf. Seit 2007 ist die erste Station der Hungerburgbahn neben dem Kongresshaus zu finden. Ganz im Stile eines modernen Gladiatorenkampfes, der vom Prinzip her so auch zu Zeiten Maximilians am Rennplatz hätte stattfinden können, hatte mit der Rad-Weltmeisterschaft 2018 das größte Sportevent seit den Olympischen Spielen den Zielbereich zwischen Theater und Kongress den Zielbereich.

Ferdinand II.: Principe und Renaissancefürst

Erzherzog Ferdinand II. von Österreich (1529 – 1595) zählt zu den schillerndsten Figuren der Tiroler Landesgeschichte. Sein Vater Kaiser Ferdinand I. ließ ihm eine ausgezeichnete Ausbildung angedeihen. Er wuchs am spanischen Hof seines Onkels Kaiser Karl V auf. Die Jahre, in denen Ferdinand seine Schulbildung erhielt, fallen in die Anfangszeit des jesuitischen Einflusses an den habsburgischen Höfen. Der junge Staatsmann wurde ganz im Sinne des frommen Humanismus erzogen. Dazu gesellten sich die Sitten des Hochadels der Renaissance. In jungen Jahren reiste er durch Italien und Burgund und hatte an den wohlhabenden Höfen dort einen Lebensstil kennengelernt, der sich unter der deutschen Aristokratie noch nicht durchgesetzt hatte. Ferdinand war das, was man heute als Globetrotter, Mitglied der Bildungselite oder Kosmopolit bezeichnen würde. Er galt als intelligent, charmant und kunstsinnig. Bei weniger exzentrischen Zeitgenossen genoss Ferdinand den Ruf eines unmoralischen und genusssüchtigen Wüstlings. Es wurde ihm schon zu Lebzeiten nachgesagt, ausschweifende und unsittliche Orgien zu veranstalten.

Ferdinands Vater teilte sein Reich unter seinen Söhnen auf. Maximilian II., der zu Recht unter dem elterlichen Verdacht der Häresie und dem Anhängen protestantischer Lehren stand, erbte Ober- und Niederösterreich sowie Böhmen und Ungarn. Ferdinands jüngerer Bruder Karl regierte in Innerösterreich, also Kärnten, Steiermark und der Krain. Das Mittelkind erhielt Tirol, das damals bis ins Engadin reichte, und die zerstückelten habsburgischen Vorlande im Westen der zentraleuropäischen Besitzungen. Ferdinand übernahm das Land Tirol als Landesfürst in turbulenten Zeiten. Er hatte bereits in seiner Jugend einige Jahre in Innsbruck verbracht. Die Bergwerke in Schwaz begannen wegen des billigen Silbers aus Amerika unrentabel zu werden. Die Silberschwemme aus den habsburgischen Besitzungen in Neu-Spanien jenseits des Atlantiks führte zu einer Inflation.

Diese finanziellen Probleme hielten Ferdinand aber nicht davon ab, persönliche und öffentliche Infrastruktur in Auftrag zu geben. Innsbruck profitierte wirtschaftlich und kulturell enorm davon, dass es nach Jahren ohne dezidiert einen Landesfürsten zu haben, nun wieder zum Zentrum eines Regenten wurde. Ferdinands erzherzogliche Präsenz lockte Aristokratie und Beamtenschaft nach den Jahrzehnten der Vernachlässigung nach Maximilians Ableben wieder an. In den späten 1560er Jahren war die Verwaltung wieder auf 1000 Personen angewachsen, die mit ihrem Geld die lokale Wirtschaft anfachten. Bäcker, Metzger und Gasthöfe florierten nach einigen kargeren Jahren wieder. Innsbruck besaß Ende des 16. Jahrhunderts im Vergleich mit anderen Städten überdurchschnittlich viele Gastwirte, die überdurchschnittlich gut an den Händlern, Gästen und Durchreisenden verdienten. Weinhäuser waren nicht nur Gastbetriebe, sondern auch Lager- und Handelsstätten.

Die italienischen Städte Florenz, Venedig und Mailand waren stilbildend in Kultur, Kunst und Architektur. Der Tiroler Hof Ferdinands sollte ihnen in nichts nachstehen. Vorbei sollten die Zeiten sein, in denen Deutsche in den schöneren Städten südlich der Alpen als unzivilisiert, barbarisch oder gar als Schweine bezeichnet wurden. Dazu ließ er Innsbruck im Geist der Renaissance umgestalten. Ganz im Trend der Zeit ahmte er die italienischen Adelshöfe nach. Hofarchitekt Giovanni Lucchese stand ihm dabei zur Seite. Einen ansehnlichen Teil seines Lebens verbrachte Ferdinand auf Schloss Ambras bei Innsbruck, wo er sich eine der kostbarsten Sammlungen von Kunstwerken und Rüstungen anlegte, die noch heute zu den wertvollsten der Welt ihrer Art zu zählen ist. Ferdinand verwandelte die Burg oberhalb des Dorfes Amras in einen modernen Hof. Seine Feste, Maskenbälle und Umzüge waren legendär. Während der Hochzeit eines Neffen ließ er 1800 Kälber und 130 Ochsen braten. Aus den Brunnen soll 10 Tage lang Wein statt Wasser geflossen sein.

Mit dem Schloss Ambras war es aber nicht getan, was die Veränderung Innsbrucks anbelangt. Westlich der Stadt erinnert ein Torbogen noch an den Tiergarten, ein Jagdrevier Ferdinands samt Lusthaus entworfen ebenfalls von Lucchese. Damit der Landesfürst sein Wochenenddomizil erreichen konnte, wurde eine Straße in die sumpfige Höttinger Au gelegt, die die Basis für die heutige Kranebitter Allee bildete. Das Lusthaus wurde 1786 durch den heute als Pulverturm bekannten Bau ersetzt, der einen Teil der sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck beheimatet. Dem fürstlichen Sport des Jagens folgte im ehemaligen Lusthaus, das der Pulverturm war, die Sportuniversität nach. In der Innenstadt ließ er das fürstliche Comedihaus am heutigen Rennweg errichten. Um Innsbrucks Trinkwasserversorgung zu verbessern, wurde unter Ferdinand die Mühlauerbrücke errichtet, um eine Wasserleitung vom Mühlaubach ins Stadtgebiet zu verlegen. Die Jesuiten, kurz vor Ferdinands Amtsantritt in Innsbruck eingetroffen, um lästigen Reformatoren und Kirchenkritikern das Leben schwer zu machen und das Bildungswesen neu aufzustellen, erhielten in der Silbergasse eine neue Kirche. Zahlreiche Neubauten wie die Klöster der Jesuiten, der Franziskaner, Kapuziner und Servitinnen kurbelten das Handwerk und die Baubranche an.

Die neuen Orden unterstützten Ferdinands Augenmerk auf die konfessionelle Ausrichtung seiner Schäfchen. In seiner 1573 erlassenen Tiroler Landesordnung schob er nicht nur Unzucht, Fluchen und Prostitution einen Riegel vor, sondern verpflichtete seine Untertanen zu einer gottesfürchtigen, also katholischen Lebensführung. Das „Verbott der Zauberey und Abgerglaubigen Warsagerey“ untersagte jedwegliche Abweichung vom wahren Glauben bei Androhung von Kerker, körperlicher Züchtigung und Enteignung. Juden mussten einen jederzeit gut sichtbaren Ring aus gelbem Stoff auf der linken Brustseite ihres Gewandes tragen. Gleichzeitig brachte Ferdinand einen jüdischen Finanzier nach Innsbruck, um die Geldgeschäfte für die aufwändige Hofführung abzuwickeln. Samuel May und seine Familie lebten als Fürstliche Schutzjuden in der Stadt. Daniel Levi erfreute Ferdinand mit Tanz und Harfenspiel am Theater und Elieser Lazarus kümmerte sich als Hofarzt um seine Gesundheit.

Die Bevölkerung zu schröpfen, prunkvoll zu leben, Protestantismus unter seinen wichtigen Beratern zu tolerieren und gleichzeitig den Protestantismus im Volk zu bekämpfen, war für den gelernten Renaissancefürsten kein Widerspruch. Bereits mit 15 Jahren zog er unter seinem Onkel Karl V. im Schmalkaldischen Krieg in die Schlacht gegen die Feinde der Römischen Kirche. Als Landesfürst verstand er sich als Advocatus Ecclesiae (Anm.: Vertreter der Kirche) in einem konfessionell absolutistischen Sinn, der für das Seelenheil seiner Untertanen verantwortlich war. Zwangsmaßnahmen, Stiftung von Kirchen und Klöstern wie den Franziskanern und den Kapuzinern in Innsbruck, verbesserte Seelsorge und die Inszenierung jesuitischer Theaterstücke wie „Die Enthauptung des Johannes“ waren die Waffen der Wahl gegen den Protestantismus. Ferdinands Frömmigkeit war zwar nicht aufgesetzt, er schaffte es aber wie die meisten seiner Zeitgenossen, sich situationselastisch anzupassen.

Die Politik Ferdinands stand unter passendem italienischem Einfluss der zeitgenössischen Avantgarde. Machiavelli schrieb sein Werk „Il Principe“, in dem davon die Rede war, dass Regierenden alles erlaubt sei, was für den Erfolg nötig ist, so sie denn unfähig waren, sie auch abgesetzt werden könnten. Ferdinand II. probierte diesem frühen absolutistischen Führungsstil gerecht zu werden und erließ mit seiner Tiroler Landesordnung für damalige Verhältnisse ein modernes juristisches Regelwerk. Für seine Untertanten bedeutete das höhere Steuerabgaben auf ihre Erträge sowie weitgehende Einschränkungen bei Almende, Fischerei- und Jagdrechten. Die Knappen, Bergbauunternehmer und die ausländischen Handelsgesellschaften mit ihren Kontoreien in Innsbruck trieben die Lebensmittelpreise zusätzlich in die Höhe. Man könnte es zusammenfassen, dass Ferdinand auf seinen Anwesen vergnüglich dem exklusiven Jagdvergnügen nachging, während seine Untertanten durch steigende Belastungen, Preise und Wildschäden am Existenzminimum lebten.

Sein Beziehungsleben war für ein Mitglied der Hocharistokratie exzentrisch. In erster "halbwilder Ehe" war Ferdinand mit der Bürgerlichen Philippine Welser verheiratet. Nachdem Ehefrau #1 verstorben war, heiratete Ferdinand mit 53 Jahren die tiefgläubige Anna Caterina Gonzaga, eine erst 16jährige Prinzessin von Mantua. Große Zuneigung haben die beiden allem Anschein nach aber nicht zueinander empfunden, zumal Anna Caterina eine Nichte Ferdinands war. Die Habsburger waren beim Thema Hochzeit unter Verwandten weniger zimperlich als bei der Ehe eines Adeligen mit einer Bürgerlichen. Auch mit ihr konnte er allerdings "nur" drei Töchter zeugen. Seine letzte Ruhestätte fand Ferdinand in der Silbernen Kapelle bei seiner ersten Ehefrau Philippine Welser.

Leopold V. & Claudia de Medici: Glanz und Gloria in Innsbruck

Das für das barocke Gesicht Innsbrucks bedeutendste Fürstenpaar regierte Tirol während der Zeit, in der der Dreißigjährige Krieg Europa verheerte. Der Habsburger Leopold (1586 – 1632) um die landesfürstlichen Regierungsgeschäfte im oberösterreichischen Regiment in Tirol und den Vorlanden zu führen. Er hatte die klassische Erziehung unter den Fittichen der Jesuiten genossen. In Graz und Judenburg studierte er Philosophie und Theologie, um sich für den machtpolitischen Bereich des Klerus vorzubereiten, eine übliche Karriere nachgeborener Söhne, die kaum Chancen auf weltliche Throne hatten. Leopolds frühe Karriere im Machtapparat der Kirche steht für all das, was Protestanten und Kirchenreformer an der katholischen Kirche ablehnten. Mit 12 Jahren wurde er zum Bischof von Passau gewählt, mit dreizehn wurde er zum Koadjutor des Bistums Straßburg in Lothringen ernannt. Kirchliche Weihen hingegen erhielt er nie. Für die geistlichen Pflichten war sein Fürstbischof zuständig. Er war leidenschaftlicher Politiker, reiste viel zwischen seinen Bistümern und beteiligte sich auf kaiserlicher Seite am Konflikt zwischen Rudolf II. und Matthias, der Vorlage für Franz Grillparzers „Bruderzwist im Hause Habsburg“. Diese Agenden, die einem Kirchenmann nicht unbedingt zur Ehre gereichten, sollten Leopolds Chance auf weltliche Fürstenwürden am Leben halten.

Diese Chance kam, als der unverheiratete Maximilian III. 1618 kinderlos verstarb. Leopold fungierte auf Geheiß seines Bruders als habsburgischer Gubernator und Regierer dieser Ober- und Vorderösterreichischen, auch Mitincorpierter Leuth und Lannde. In seinen ersten Jahren als Regent musste er weiterhin zwischen seinen von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges bedrohten Bistümern in Süd- und Westdeutschland pendeln. Der ambitionierte Machtpolitiker war zwar wohl mit dem aufregenden Leben inmitten der hohen Politik zufrieden, nicht aber mit seinem Status als Gubernator. Er wollte den Titel des Landesfürsten samt Huldigung und dynastischem Erbrecht. Für den Fürstentitel und um einen Hofstaat einzurichten, fehlten eine passende Braut, Zeit und Geld. Die kostspieligen Auseinandersetzungen, an denen er beteiligt war, hatten Leopolds Säckel geleert.

Das Geld kam mit der Braut und mit ihr auch die Zeit. Claudia de Medici (1604 – 1648) aus dem reichen toskanischen Kaufmanns- und Fürstengeschlecht wurde dazu auserkoren, den mittlerweile schon auf die 40 zugehenden Landesfürsten in Spe mit dynastischen Freuden zu beglücken. Claudia war bereits im Kindesalter dem Herzog von Urbino versprochen worden, den sie mit 17 Jahren trotz eines Antrags Kaiser Ferdinands II. heiratete. Nach zwei Jahren Ehe verstarb ihr Gatte. Die Bande mit den Habsburgern waren noch vorhanden. Spätestens seit der Hochzeit Francesco de Medici mit Johanna von Habsburg, einer Tochter Ferdinands I. waren die beiden Dynastien gut verzahnt. Auch Leopold und Claudia waren ein Perfect Match aus Titel, Macht, barocker Frömmigkeit und Geld. Leopolds Schwester Maria Magdalena war als angeheiratete Großherzogin der Toskana in Florenz gelandet und schickte ihrem Bruder ein gemaltes Portrait der jungen Witwe Claudia mit den Begleitworten, dass sie „von gesicht, leib und tugendt schön“ sei. Nach einem Tanz im Huhn-Ei-Prinzip – die Familie der Braut wollte eine Versicherung um die Titel des Schwiegersohnes während dessen Bruder der Kaiser für die Vergabe der Herzogswürde den Beweis einer Braut forderte – war es so weit. 1625 verzichtete der mittlerweile zum Herzog erhobene, wohlgenährte und vierzig Jahre alte Leopold auf seine kirchlichen Besitztümer und Würden, um heiraten und mit seiner fast 20 Jahre jüngeren Braut eine neue Tiroler Linie des Hauses Habsburg gründen zu können.

Die Verbindung des Landesfürsten mit der Italienerin sollten Innsbruck prägen. Die Medici hatten mit Baumwoll- und Textilhandel, vor allem aber mit Finanzgeschäften ein Vermögen verdient und waren zu politischer Macht gekommen. Unter den Medici war Florenz das kulturelle und finanzwirtschaftliche Zentrum Europas geworden, vergleichbar mit dem New York des 20 oder den Arabischen Emiraten des 21. Jahrhunderts. Der Florentiner Dom, der im Auftrag der mächtigen Wollhändlergilde errichtet wurde, war in Ausstattung und Größe das spektakulärste Gebäude weltweit. Galileo Galilei war Erster Mathematiker Herzog Cosimos II. 1570 wurde Cosimo de Medici vom Papst zum ersten Großherzog der Toskana ernannt. Aus dem toskanischen Geldadel wurde dank großzügiger Kredite und Spenden europäischer Hochadel. Im 17. Jahrhundert hatte die Stadt am Arno zwar an politischem Gewicht eingebüßt, in kultureller Hinsicht war Florenz aber noch immer die Benchmark. Leopold setzte alles daran, um seine Residenzstadt in diese Liga zu katapultieren.

Im Februar 1622 hatten die Hochzeitsfeierlichkeiten zwischen Kaiser Ferdinand II. und Eleonore von Mantua in Innsbruck stattgefunden. Für den norditalienischen Brautanhang war Innsbruck leichter zu erreichen als Wien. Tirol war auch konfessionell geeint und war von den ersten Jahren des Dreißigjährigen Krieges verschont geblieben. Während die kaiserliche Hochzeit in fünf Tagen erledigt war, zog sich die Party von Leopold und Claudia über 2 Wochen. Die offizielle Hochzeit hatte ohne Beisein des Bräutigams im Florentiner Dom stattgefunden. Das anschließende Fest zu Ehren der Verbindung von Habsburg und Medici ging als eines der prächtigsten in Geschichte Innsbrucks ein und hielt die Stadt zwei Wochen lang in Atem. Nach einem frostigen Einzug vom verschneiten Brenner herunter empfing Innsbruck seine neue Fürstin und ihre Familie. Ehemann und Untertanen hatten zur inneren Reinigung im Vorfeld gebetet, um göttlichen Segen zu erbitten. Das Brautpaar zog wie zuvor der Kaiser in einem langen Zug durch zwei eigens errichtete Pforten in der Stadt ein. 1500 Schützen feuerten Salven aus allen Rohren ab. Trommler, Pfeifer und die Glocken der Hofkirche untermalten den Zug, der aus 750 Personen am staunenden Volk vorbeizog. Ein breites Unterhaltungsprogramm mit Jagden, Theater, Tänzen, Musik sowie allerlei exotischem wie „Bären, Türggen und Mohren“ versetzten Gäste und Stadtbürger in Verzückung und Erstaunen. Aus heutiger Sicht wenig glanzvolles Highlights war das Katzenrennen, bei dem mehrere Reiter danach trachteten, einer an den Beinen aufgehängten Katze im Vorbeireiten den Kopf abzuhacken.

Weniger glorreich waren Leopolds frühe Regierungsjahre für seine Untertanen. Seine Politik wurde von vielen Auseinandersetzungen mit den Landständen geprägt. Er war als Hardliner der Gegenreformation ein Unterstützer der kaiserlichen Truppen. Das Unterengadin, über das Leopold die Gerichtsgewalt hatte, war ein steter Unruheherd. Unter dem Vorwand, die dort ansässigen katholischen Untertanen vor protestantischen Übergriffen zu schützen, ließ Leopold das Gebiet besetzen. Er konnte Aufstände zwar immer wieder erfolgreich unterdrücken, die Ressourcen, die dafür nötig waren, brachten Bevölkerung und Landstände aber in Rage. Auch an der Nordgrenze zu Bayern war die Lage unruhig und erforderte Leopold als Kriegsherrn. Herzog Bernhard von Weimar hatte Füssen eingenommen und stand bei der Ehrenberger Klause vor den Landesgrenzen. Innsbruck blieb zwar von direkten Kriegshandlungen verschont, war aber dank den nahen Fronten trotzdem Teil des Dreißigjährigen Krieges.

Die finanziellen Mittel dafür stellte er über eine umfassende Steuerreform zu Ungunsten der Mittelschicht zur Verfügung. Die in Kriegen übliche Inflation durch das Stocken des für Innsbruck wichtigen Handels verschlechterte das Leben der Untertanen. 1622 verschärfte eine wetterbedingte Missernte die Lage, die durch die Zinsbelastung des Staatshaushaltes durch Altlasten ohnehin stets angespannt war. Auch sein Beharren auf flächendeckende Durchsetzung des modernen Römischen Rechtes gegenüber dem traditionellen Gewohnheitsrecht brachte ihm bei vielen Untertanen keine Sympathiepunkte ein.

Das alles hielt Leopold und Claudia nicht davon ab, in absolutistischer Manier prächtig Hof zu halten. Innsbruck wurde unter Leopolds Regentschaft großflächig barock umgestaltet. Am Hof fanden Feste im Beisein des europäischen Hochadels statt. Showeinlagen wie Löwenkämpfe mit den exotischen Tieren aus dem landesfürstlichen Bestand, den Ferdinand II. am Hofgarten gründen ließ, Theater und Konzerte dienten der Zerstreuung der höfischen Gesellschaft.

Moral und Sitten der rauen Älpler sollten sich bessern. Es war ein Balanceakt zwischen Festen bei Hof und Verbot von Karnevalsfeiern für normale Bürger. Der Zorn Gottes, der immerhin Pest und Krieg nach sich gezogen hatte, sollte so gut als möglich durch tugendhaftes Verhalten ferngehalten werden. Fluchen, Herumschreien und der Gebrauch von Schusswaffen auf offener Straße wurden verboten. Gegen Zuhälterei, Prostitution, Ehebruch und moralischen Verfall ging man am frommen Hof streng vor. Juden hatten unter Leopold und Claudia ebenfalls schwere Zeiten. Der Hass auf die immer schon ungeliebten Hebreer brachte eine der unappetitlichsten Traditionen Tiroler Frömmigkeit hervor. 1642 verfasste der italienischstämmige Stiftsarzt zu Hall und Gründer der Karlskirche in Volders Dr. Hippolyt Guarinoni die Legende des Märtyrerkinds Anderle von Rinn. Angeregt vom angeblich durch Juden 1475 in seiner Heimatstadt ermordeten Simon von Trient verfasste Guarinoni 1642 das Anderl-Lied in Versform. In Rinn bei Innsbruck entwickelte sich rund um die Gebeine des angeblich 1462 von Juden ermordeten Andreas Oxner, die Jahreszahl war dem Doktor im Traum erschienen, ein antisemitischer Anderl-Kult, der erst 1989 vom Innsbrucker Bischof verboten wurde.

Innsbruck wurde nicht nur moralisch, sondern auch tatsächlich gesäubert. Abfälle, die besonders bei ausbleibendem Regen, wenn kein Wasser durch das Kanalsystem floss, ein Problem waren, wurden per fürstlicher Verordnung regelmäßig gereinigt. Nutztiere durften nicht mehr frei innerhalb der Stadtmauern herumlaufen. Die Pestwelle wenige Jahre vorher war noch frisch im Gedächtnis. Schlechte Gerüche und Miasmen sollten um jeden Preis ferngehalten werden.

Nach dem frühen Tod Leopolds regierte Claudia an Stelle ihres minderjährigen Sohnes das Land mit Hilfe ihres Hofkanzlers Wilhelm Biener (1590 – 1651) mit moderner, konfessionell motivierter, frühabsolutistischer Politik und strenger Hand. Sie konnte sich dabei auf eine gut funktionierende Verwaltung stützen. Die junge Witwe umgab sich mit Italienern und italienischsprachigen Tirolern, die frische Ideen ins Land brachten, gleichzeitig aber auch Härte im Kampf gegen den Lutheranismo zeigten. Um Feuer zu vermeiden, 1636 waren direkt vor der Hofburg das Löwenhaus und der Ansitz Ruhelust Ferdinands II. abgebrannt, mussten Ställe und andere Gebäude aus Holz innerhalb der Stadtmauern abgerissen werden. Die Seidenraupenzucht im Trentino und erste, zarte Überlegungen rund um eine Tiroler Universität gediehen unter Claudias Regentschaft. Kanzler Biener zentralisierte Teile der Verwaltung. Vor allem das fragmentierte Rechtsystem innerhalb der Tiroler Territorien sollte durch einen allgemeingültigen Kodex ersetzt werden. Dafür musste der oft willkürlich agierende lokale Kleinadel zu Gunsten des Landesfürsten weiter entmachtet werden.

Dieses System sollte nicht nur den teuren Hofstaat, sondern auch die Landesverteidigung finanzieren. Nicht nur protestantische Truppen aus Süddeutschland bedrohten den habsburgischen Besitz. Auch Frankreich, eigentlich eine katholische Macht, wollte sich an den Ländern der Casa de Austria in Spanien, Italien und den Vorlanden, den heutigen Benelux-Staaten, schadlos halten. Innsbruck wurde zu einem der Zentren des habsburgischen Kriegsrates. Am Rande der Front in den deutschen Ländern und mittig zwischen Wien und der Toskana war die Stadt perfekt für Österreicher, Spanier und Italiener, um sich zu treffen. Die für ihre Brutalität berüchtigten Schweden bedrohten Tirol direkt, konnten aber vom Einmarsch abgehalten werden. Die Burg- und Wallanlagen, die Tirol schützten, wurden von unerwünschten Bewohnern des Landes, Bettlern, Zigeunern und desertierten Soldaten in Zwangsarbeit errichtet. Bei Scharnitz an der heutigen deutschen Grenze wurden Verteidigungsanlagen errichtet und nach der Landesfürstin Porta Claudia genannt.

Als Claudia de Medici 1648 starb, kam es wie fast zur gleichen Zeit in England unter Cromwell zu einem Aufstand der Stände gegen die Zentralregierung. Claudia, die nie die deutsche Landessprache gelernt hatte und auch sonst auch nach über 20 Jahren noch mit lokalen Bräuchen fremdelte, war nie besonders beliebt in der Bevölkerung gewesen. An eine Absetzung war aber nicht zu denken. Der Schierlingsbecher wurde an ihren Kanzler weitergereicht. Der unbequeme Biener wurde vom Nachfolger Claudias, Erzherzog Ferdinand Karl, und den Landständen als Persona non grata inhaftiert und 1651 wie Charles I. zwei Jahre nach einem Schauprozess geköpft.

Ein Hauch Florenz und Medici prägt Innsbruck bis heute: Sowohl in der Jesuitenkirche, wo Claudia und Leopold ihre letzte Ruhestätte fanden, als auch in der Pfarrkirche Mariahilf prangt bis heute das Wappen ihrer Familie mit den roten Kugeln und den Lilien. Das Alte Rathaus in der Altstadt ist auch als Claudiana bekannt. Überreste der Porta Claudia bei Scharnitz stehen ebenfalls bis heute. Mit Leopolds Namen verbunden ist in Innsbruck besonders das Theater. Der Leopoldsbrunnen vor dem Haus der Musik erinnert an ihn. Wer sich an die Besteigung des markanten Berges Serles wagt, startet die Wanderung beim Kloster Maria Waldrast, das Leopold 1621 hingebungsvoll zum wunderbarlichen Unser lieben Frawen bildnus auf der Waldrast dem Servitenorden stiftete und Claudia ausbauen ließ. Kanzler Wilhelm Biener wurde ein Straßenname im Saggen gewidmet.

Theater, Bauernbühnen, Kinos & Kuno

Das Tiroler Landestheater gegenüber der Hofburg mit seine klassizistischen Fassade ist bis heute das auffälligste Denkmal bildungsbürgerlicher, städtischer Abendunterhaltung der Stadt. Seit seinem Bestehen fristete dieses Haus der Hochkultur allerdings zu einem großen Teil ein tristes Dasein, was die Zuschauerzahlen anbelangt. Von barocken Stücken rund um das Leiden Christi des 16. Jahrhunderts bis zu gewagten, vom Publikum oft mit wenig Applaus honorierten Inszenierungen knapp 500 Jahre später war das Treiben im Landestheater stets das Steckenpferd einer kleinen Elite. Die Mehrheit der Innsbrucker vertrieb sich die Zeit mit profanen Vergnügungen.

Schausteller und fahrendes Volk waren in Städten immer schon gern gesehene Gäste. Nicht anders als heute gab es auch in vergangenen Zeiten eine strenge Zensur öffentlicher Darstellungen. Was heute Altersbeschränkungen bei Kinofilmen sind, waren früher Einschränkungen von Gott nicht gefälligen Aufführungen bis hin zu kompletten Verboten von Theater und Schauspiel unter besonders frommen Landesfürsten. Mit der steigenden Verbürgerlichung und aufgeklärteren Moralvorstellungen wurden die Regeln aber nach und nach lockerer.

Das Pradler Bauerntheater, die älteste bis heute institutionalisierte volkstümliche Innsbrucker Theatergruppe, gründete sich nach eigenen Angaben 1762. Der erste Spielort war zwar eine Freiluftbühne in der Höttinger Au und neben Bauern waren auch Handwerker und Studenten Teil des Ensembles, der Namens- und Herkunftsehre soll das an dieser Stelle aber keinen Abbruch tun. Während im Landestheater oft vor halbleeren Rängen gespielt wurde, erfreuten sich die Laiendarsteller mit ihren Lustspielen großer Beliebtheit. Angestellte und Arbeiter pilgerten am Wochenende aus der Stadt zu den Spielorten in den umliegenden Dörfern oder genossen in Wirtshäusern die abendliche Zerstreuung. Besonders beliebt waren die sogenannten Ritterspiele mit entführten Prinzessinnen, heldenhaften Rettern und tollpatschigen Bösewichten. Anders als in den ernsten Stücken im bürgerlichen Theater traten die Darsteller der Bauerntheater mit den Besuchern in Kontakt. Zwischenrufe von den Rängen wurden nicht unterbunden, sondern spontan ins Stück eingebaut. Es konnte sogar vorkommen, dass das nicht immer nüchterne Publikum handgreiflich in die Handlung eingriff.

Mit zunehmendem Erfolg begann nach und nach eine Professionalisierung. 1870 übersiedelte das Pradler Bauerntheater in einen zur Bühne umgebauten Heustadl am Lodronischen Hof in der Egerdachstraße. Innsbruck besaß in der Zeit vor dem Siegeszug des Fernsehens eine ganze Reihe an Theatern und Lokalen, die ihr Publikum mit Theaterstücken und Musik unterhielten. 1892 eröffnete die Löwenhaus-Bühne am Rennweg, wo heute das Tiroler Landesstudio des ORF beheimatet ist. Das Holzgebäude brannte in den späten 50er Jahren, pünktlich zum Aufstieg des staatlichen Rundfunks ab. 1898 waren die Pradler auf Gastspiel im Ronacher in Wien. Der junge und ehrgeizige Ferdinand Exl (1875 – 1942) beschritt einige Jahre später mit einem Teil der Truppe neue Wege. Lange galt die Weisheit: „Wer in ein Bauerntheater gehen will, kommt im Theater nicht auf seine Rechnung und wer im Theater nicht nur Unterhaltung, sondern literarische Anregung sucht, geht nicht ins Bauerntheater.“ Exl erkannte den Trend der Zeit. Angestellte und Arbeiter konnten sich zwar die horrenden Ticketpreise des Landestheaters nicht leisten und wollten auch keine sich ziehenden Wagneropern oder Stücke wie Die Leiden des jungen Werther sehen, eine gewisse Qualität in Inhalt und Darstellung erwartete man sich aber. Mit den sogenannten literarischen Volksstücken namhafter heimischer Autoren wie Ludwig Anzengruber, Franz Kranewitter oder Karl Schönherr vereinte Exl Unterhaltung und Niveau. Anzengruber fasste die Entwicklung zusammen:

„Die Anzengruber’schen Tiroler singen nicht nur Schnaderhüpfel, platteln d’Schuh, fluchen wie Kroaten und raufen, sondern sie sind auch Menschen mit einer subtilen Psyche, die sich über die verschiedensten Probleme ihre eigenen Gedanken machen, ihre eigene Philosophie entwickeln.“

Das erste von Exl inszenierte Stück Der Pfarrer von Kirchfeld aus der Feder Anzengrubers kam 1902 im Österreichischen Hof in Wilten auf die Bühne. Die Truppe bestand vor allem aus Mitgliedern der Familie Exl und Auer. 1903 zog die als Exl Bühne bekannte Schauspielertruppe ins Adambräu in der Adamgasse, von 1904 bis 1915 spielten Publikumshits wie Kranewitters Stücke Michael Gaismair und Andre Hofer im Löwenhaus beim Hofgarten. Neben den Stücken wurde für Touristen auch landestypische Unterhaltung wie Zithervorträge und „echter, fescher Tiroler Schuhplattler-Tanz“ geboten. 1904 startete die erste internationale Tournee in die Schweiz und nach Deutschland. Presse und Publikum waren von den deutschnational angehauchten Stücken gespielt von kernigen Tiroler Burschen und hübschen Mädchen begeistert. 1910 nahm Exl Abschied vom Dasein als Amateurtruppe und stellte neben einigen Altgedienten vor allem „Stadtleut“ und professionelle Schauspieler an.

Der Erste Weltkrieg und die damit einhergehenden Reisebeschränkungen bremste weitere Tourneen aber aus. Die Truppe wurde Teil des Innsbrucker Stadttheaters, dessen Publikum in den harten Zeiten ebenfalls empfänglich für die leichtere Kost war. Für die Bühnenbilder war unter anderem Ernst Nepo zuständig, ein Künstler, der sich durch seine Deutschtümelei und einem frühen Beitritt zur NSDAP auszeichnete.

Nach den härtesten Nachkriegsjahren ging es wieder bergauf. Ab 1924 bespielte die Exl Bühne neben dem Stadttheater im Winter auch das Raimundtheater und das Wiener Komödienhaus regelmäßig. Die politischen Entwicklungen der 1930er Jahre kamen dem deutschen Volksgeist, der vielen Stücken innewohnte, die Exl auf die Bühne brachte, sehr zugute. Wie Nepo trat auch er 1933 der in Österreich verbotenen NSDAP bei. Ein Jahr später plante er die erste Tournee durch das Deutsche Reich. Die von Dollfuß angeführte österreichische Regierung untersagte die Auftritte in einem letzten Aufbäumen gegen die Nationalsozialisten. Erst 1935 konnte die Exl Bühne in Berlin Karl Schönherrs Stück Glaube und Heimat aufführen. Die Berliner Morgenpost vom 4.4.1935 beschrieb das Stück als „…Kunst, die aus der Tiefe deutschen Volkstums strömt und zurückfließt in das Herz ergriffener und dankbarer Zuhörer“. Nach 1938 bekam Exl auch in Wien medialen Rückenwind und wurde als „…Gegenpol gegen den völlig verjudeten, künstlerisch bolschewisierten… Theaterbetrieb“ gefeiert. 1942 verstarb der Gründer der Exl Bühne. Seine Frau und sein Sohn übernahmen den Betrieb und wurden nach dem Krieg Teil des Tiroler Landestheaters. In den 1950er gelang in West- und Ostdeutschland noch einmal eine erfolgreiche Tournee, bevor sich die Theatergruppe 1956 auflöste.

Die Zeiten hatten sich geändert, Cinema killed the Theatre Star. Bewegte Bilder in Kinos machten den Bühnen Konkurrenz. Auch diese Entwicklung hatte der geschäftstüchtige Ferdinand Exl schon früh vorhergesehen. 1912 trat sein Ensemble im französischen Film Speckbacher auf, der die Tiroler Erhebung heroisch darstellte. Der erste Kinofilm flimmerte in Innsbruck bereits 1896, nur ein Jahr nach dem ersten Lichtspiel weltweit überhaupt, vor einem faszinierten Publikum über die Leinwand im Stadtsaal. Das Kino wurde schnell Teil des Alltags vieler Menschen. Neben Stummfilmen zeigte man dem Publikum vor allem während des Krieges propagandistisch genehme Nachrichten. Wie Pilze schossen Kinos in den folgenden Jahrzehnten aus dem Boden. 1909 öffnete ein Lichtspielhaus in der Maria-Theresien-Straße 10, das später als Zentral in die Maria-Theresien-Straße 37 übersiedelte. Nach dem Krieg wurde es zum Nonstop Kino, in dem man sein Ticket für einen Durchlauf von Nachrichten, Zeichentrick, Werbung und Spielfilmen bezahlte, der sich ständig wiederholte. 1928 eröffnete das Rote Kreuz die Kammer Lichtspiele in der Wilhelm-Greilstraße, um das neue Vereinsheim zu finanzieren. In der Maria-Theresien-Straße 17 war das Triumph ansässig, das sich als Central bis in die 1990er Jahre halten konnte. Dreiheiligen beherbergte das Forum Kino, wo heute das Jugendheim Z6 ist. 1933 eröffnete in der Höttinger Gasse das Löwenkino, das 1959 als Metropol ins denkmalgeschützte Malfattihaus gegenüber der Innbrücke zog, wo es bis heute besteht. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges öffnete mit den Laurin Lichtspielen Innsbrucks größter Kinosaal inmitten der Südtiroler Siedlung in der Gumppstraße seine Pforten. Robert und Walter Kinigadner, zwei Südtiroler Optanten, die bereits in Brixen Erfahrung in der Kinobranche gesammelt hatten, übernahmen den Betrieb des 800 Zuschauer fassenden Saales. Harmlose Heimatfilme wechselten sich mit NS-Propaganda ab. Auch die Exl-Bühne nutzte das Laurin, das bis in die 1970er Jahre als Kino fungierte, für Theatervorstellungen. Heute befindet sich hinter den Säulen am ehemals pompösen Eingang ein Supermarkt. An der Wand über dem Kassenbereich kann man noch die Wandmalereien rund um die Legende vom sagenhaften Zwergenkönig Laurin und dem deutschen Helden Dietrich von Bern in der typischen Optik nationalsozialistischer Kunst sehen. 1958 eröffnete in den Räumlichkeiten des ehemaligen Katholischen Arbeitervereins Innsbruck das Leokino, das bis heute in Betrieb und fixer Bestandteil der Innsbruck Filmszene ist.

Für eine kurze Zeit koexistierten Kino und Theater, bevor das Kino die Oberhand übernahm. Auf ihrem Höhepunkt 1958 zählten Innsbrucks Lichtspielhäuser unfassbare 3.5 Millionen verkaufter Eintrittskarten. Dann übernahm der Fernseher im eigenen Wohnzimmer nach und nach Information und Abendunterhaltung. Das Kino übernahm neben der Unterhaltung auch in der sexuellen Aufklärung eine Rolle. In den 1970ern flimmerten erstmals nackte Brüste über die Leinwände. Filme wie der Schulmädchenreport oder Josefine Mutzenbacher brachten die sexuelle Revolution auch den Tirolern ein klein wenig näher.

Als der Österreichische Rundfunk 1955 seinen Dienst antrat, hatte noch kaum jemand ein Endgerät, um das dürftige Programm zu empfangen. Das sollte sich rasch ändern. In Innsbruck gibt es mit dem Metropol an der Innbrücke und dem um die Jahrtausendwende errichteten Cineplexx in Wilten noch zwei große Player. Cinematograph und Leokino richten sich abseits der Blockbuster an ein alternatives Publikum. Im August findet im Zeughaus das Open Air Kino statt. Von den Bauerntheatern konnte sich die Pradler Truppe bis heute halten, wenn auch unter neuem Namen. Sie fanden 1958 eine neue Heimat im Kulturgasthaus Bierstindl. Die Laientruppe Innsbrucker Ritterspiele erfreut sich bis heute größter Beliebtheit und voller Ränge. Das Stück Der Schurkische Kuno von Drachenfels belebt alljährlich die Tradition vergangener Jahrhunderte samt Wiederholung der Köpfungsszene und humorvoller Interaktion mit dem Publikum. An Ferdinand Exl erinnert eine Straße im Stadtteil Höttinger Au. Das Landhaus Alpenheim im Saggen, heute besser bekannt als Villa Exl, in dem die Familie ihren Wohnsitz hatte, ist ein sehenswertes Gebäude im Tiroler Heimatstil mit Malereien Raphael Thalers.

Romantik, sonnenlose Sommer und Entschuldigungskarten

Dank der Universität, ihrer Professoren und den jungen Menschen, die sie anzog und produzierte, schnupperte auch Innsbruck im 18. Jahrhundert in der Ära Maria Theresias die Morgenluft der Aufklärung, wenn auch schaumgebremst von der jesuitischen Fakultätsleitung. 1741 gründete sich mit der Societas Academica Litteraria im Taxispalais ein Gelehrtenzirkel. 1777 begründete sich die Freimaurerloge Zu den drei Bergen, vier Jahre später die Tirolische Gesellschaft für Künste und Wissenschaft. Der Geist der Vernunft in der Zeit Maria Theresias und Kaiser Josefs hielt auch in Innsbrucks Elite Einzug. Angestachelt von der Französischen Revolution bekannten sich einige Studenten gar zu den Jakobinern. Unter Kaiser Franz wurden all diese Vereinigungen nach der Kriegserklärung an Frankreich 1794 verboten und streng überwacht. Aufklärerische Ideen waren bereits vor der Französischen Revolution in großen Teilen der Bevölkerung verpönt. Spätestens nach der Enthauptung von Marie Antoinette, der Schwester des Kaisers, und dem Kriegsausbruch zwischen der Republik Frankreich und den Monarchien Europas, galten sie als gefährlich. Wer wollte schon als Jakobiner gelten, wenn es darum ging, die Heimat zu verteidigen?

Nach den Napoleonischen Kriegen begann Innsbruck nur langsam sich zu erholen, sowohl wirtschaftlich wie auch gedanklich. Der wohl bekannteste Schriftsteller der österreichischen Romantik Adalbert Stifter (1805 -1868) beschrieb das Innsbruck der 1830er in seinem Reisebericht Tirol und Vorarlberg folgendermaßen:

„Die Wirtshäuser waren schlecht, die Pflaster erbärmlich, lange Dachrinnen überragten die engen Straßen, die von beiden Seiten von dumpfen Gewölben eingefasst waren… die schönen Ufer des Inns waren ungepflastert, dafür aber mit Kehrichthaufen bedeckt und von Kloaken durchzogen.“

Die kleine Stadt am Rande des Kaiserreiches hatte etwas mehr als 12.000 Einwohner, „ohne die Soldaten, Studenten und Fremden zu rechnen“. Universität, Gymnasium, Lesekasino, Musikverein, Theater und Museum zeugten von sich entwickelnder, moderner urbaner Kultur. Es gab ein Deutsches Kaffeehaus, eine Restauration im Hofgarten und mehrere traditionelle Gasthöfe wie das Weisse Kreuz, den Österreichischen Hof, die Traube, das Katzung, das Munding, die jeweils Goldenen Adler, Stern und Hirsch. Nach 1830 wurden die offenen Abwasserkanäle verriegelt und hygienischer gestaltet, Straßen ausgebessert, Brücken saniert. Auch die überfällige und vor den Kriegswirren begonnene Begradigung und Zähmung von Inn und Sill wurden angegangen. Die größte Neuerung für die Bevölkerung trug sich 1830 zu, als Öllampen die Stadt auch in der Nacht erhellten. Es war wohl nur ein schummriges Dämmerlicht, das aus den über 150 auf Säulen und Armleuchtern angebrachten Lampen entstand, für Zeitgenossen war es aber eine wahrhaftige Revolution.

Die bayerische Besatzung war verschwunden, die Ideen der Denker der Aufklärung und der Französischen Revolution hatten sich aber in einigen Köpfen des städtischen Milieus verfangen. Natürlich waren es keine atheistischen, sozialistischen oder gar umstürzlerischen Gedanken, die sich breit machten. Es ging vor allem um wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Teilhabe des Bürgertums. Das Vereinswesen, zuvor verboten, feierte eine Renaissance. Wer es sich leisten konnte und auf sich hielt, trat einem Verein bei. „In Innsbruck besteht ein Musikverein, ein landwirthschaftlicher und ein montanistisch-geognostischer,“ stand etwa im Reiseführer Beda Webers zu lesen. Es galt das tugendhafte Miteinander zum Wohl der weniger Begüterten und die Erziehung der Massen mit dem Treiben in den Vereinen zu forcieren. Wissenschaft, Literatur, Theater und Musik, aber auch Initiativen wie der Innsbrucker Verschönerungsverein, aber auch praktische Institutionen wie die Freiwillige Feuerwehr etablierten sich als Säulen einer bis dato nicht gekannten Zivilgesellschaft. Einer der ersten Vereine, die sich bildeten, war der Musikverein Innsbruck, aus dem das Tiroler Landeskonservatorium hervorging. Männer und Frauen waren ganz im Zeitgeist nicht Mitglieder in den gleichen Vereinen. Frauen engagierten sich vor allem in der Wohlfahrt wie dem Frauenverein zur Beförderung der Kleinkinder-Bewahranstalten und weiblichen Industrie-Schule. Teilnahme am politischen Diskurs von weiblicher Seite war nicht erwünscht.

Neben der christlichen Nächstenliebe waren wohl auch Geltungsdrang und Prestige große Anreize für die Mitglieder, sich in den Vereinen zu engagieren. Man traf sich, um zu sehen und gesehen zu werden. Gute Taten, das Zeigen von Bildung und tugendhafte Lebensführung waren damals wie heute die beste PR für die eigene Person.

Das Vereinsleben diente auch als Unterhaltung an langen Abenden ohne elektrisches Licht, Fernsehen und Internet. In den Gaststätten und Kaffeehäusern trafen sich Studenten, Beamte, Mitglieder des niederen Adels und Akademiker, um ihr Gedankengut auszutauschen. Dabei handelte es sich nicht nur um hochgeistig Abstraktes, sondern auch um profane Realpolitik wie die Aussetzung der Binnenzölle, die das Leben der Menschen unnötig teuer machten. Kulturell entdeckte die bürgerliche Bildungselite in Romantik und Biedermeier die kulturelle Flucht in eine heile Vergangenheit für sich. Nach den Jahrzehnten politischer Verwirrung, Krieg und Not wollte man, ähnlich wie nach 1945, Ablenkung von der jüngsten Vergangenheit. Die Antike und ihre Denker feierten in Innsbruck wie in ganz Europa eine zweite Renaissance. Stilbildend waren Denker der Romantik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts wie Winckelmann, Lessing oder Hegel. Den Griechen wurde „edle Einfalt und stille Größe“ attestiert. Goethe wollte das „Land der Griechen mit der Seele suchen“ und machte sich auf nach Italien, um dort seine Sehnsucht nach der guten, vorchristlichen Zeit zu suchen, in dem die Menschen des Goldenen Zeitalters ein ungezwungenes Verhältnis mit ihren Göttern pflegten. Römische Tugenden der Stoa wurden als Leitbilder in die Moderne transportiert und bildeten die Basis für bürgerliche Genügsamkeit und den Patriotismus, der groß in Mode kam. Philologen durchkämmten die Texte antiker Schriftsteller und Philosophen und transportierten ein gefälliges „Best of“ ins 19. Jahrhundert. Säulen, Sphinxe, Büsten und Statuen mit klassischen Proportionen schmückten Paläste, Verwaltungsgebäude und Museen wie das Ferdinandeum. Studenten und Intellektuelle wie der Brite Lord Byron wurden so sehr vom Panhellenismus und der Idee des Nationalismus ergriffen, dass sie im griechischen Unabhängigkeitskampf gegen das osmanische Reich ihr Leben aufs Spiel setzten. In Innsbruck wurde nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches der Pangermanismus zur politischen Mode des liberalen Bürgertums.

Kanzler Clemens von Metternichs (1773 – 1859) Polizeistaat hielt diese gesellschaftlichen Regungen lange Zeit unter Kontrolle. Zeitungen, Flugblätter, Schriften mussten sich an die Vorgaben der strengen Zensur anpassen oder im Untergrund verbreitet werden. Autoren wie Hermann von Gilm (1812 – 1864) und Johann Senn (1792 – 1857), an beide erinnern heute Straßen in Innsbruck, verbreiteten in Tirol anonym politisch motivierte Literatur. Der vielleicht bekannteste Public Intellectual des Vormärz war wahrscheinlich Adolf Pichler (1819 – 1900), dem bereits kurz nach seinem Ableben unter gänzlich anderen Vorzeichen in der Stadtpolitik der späten Monarchie ein Denkmal gewidmet wurde und nach dem heute das Bundesrealgymnasium am gleichnamigen Platz gewidmet ist. Bücher und Vereine standen unter Generalverdacht. Der Innsbrucker Musikverein lehrte im Rahmen seiner Ausbildung auch die Deklamation, das Vortragen von Texten, Musik und Reden, die Inhalte wurden von der Obrigkeit streng überwacht. Alle Arten von Vereinen wie die Innsbrucker Liedertafel und Studentenverbindungen, sogar die Mitglieder des Ferdinandeums wurden ausspioniert. Die sich in den Arbeitervierteln formierenden sozialen Bewegungen wurden von der Geheimpolizei Metternichs ganz besonders ins Visier genommen. Auch die Schützen standen, trotz ihrer demonstrativen Kaisertreue, auf der Liste der zu observierenden Institutionen. Als zu aufsässig galten sie, nicht nur gegenüber fremden Mächten, sondern auch gegenüber der Wiener Zentralstaatlichkeit. Der Mix aus großdeutsch-nationalem Gedankengut und tirolischem Patriotismus vorgetragen mit dem Pathos der Romantik mutet heute eigenartig harmlos an, war aber dem metternich´schen Staatsapparat weder geheuer noch genehm.

Politischer Aktivismus war aber ein Randphänomen, das nur eine kleine Elite beschäftigte. Nachdem die Bergwerke und Salinen im 17. Jahrhundert ihre Rentabilität verloren hatten und auch der Transit ob der neuen Handelsrouten über den Atlantik an wirtschaftlicher Bedeutung einbüßte, war Tirol zu einem armen Landstrich geworden. Die Napoleonischen Kriege hatten über 20 Jahre lang gewütet. Das Jahr 1809 ging als Tiroler Heldenzeitalter in die Geschichtsschreibung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ein, die Folgen des Heldenhaften wurden kaum beleuchtet. Das Kaisertum Österreich zählte zwar zu den Siegermächten nach dem Wiener Kongress, die wirtschaftliche Lage war aber erbärmlich. Wie nach den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts waren auch in den Koalitionskriegen viele Männer nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die Universität, die junge Aristokraten in den Wirtschaftskreislauf der Stadt zog, wurde erst 1826 wieder eröffnet. Anders als Industriestandorte in Böhmen, Mähren, Preußen oder England war die schwer erreichbare Stadt in den Alpen erst am Anfang der Entwicklung hin zu einem modernen Arbeitsmarkt. Auch der Tourismus steckte noch in den Kinderschuhen und war keine Cash Cow. Es ist kein Wunder, dass kaum Gebäude im Biedermeier-Stil in Innsbruck erhalten sind. Und dann war da noch ein Vulkan am anderen Ende der Welt, der die Geschicke der Stadt Innsbruck über Gebühr beeinflusste. 1815 war in Indonesien der Tambora ausgebrochen und hatte eine riesige Staub-, Schwefel- und Aschewolke um die Welt geschickt. 1816 ging als Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. In ganz Europa kam es zu Wetterkapriolen, Überschwemmungen und Missernten. Die Alpen, ein ohnehin schwieriger Teil der Erde, um Landwirtschaft zu betreiben, waren davon nicht ausgenommen.

Die wirtschaftlichen Verwerfungen und Preissteigerungen führten zu Not und Elend vor allem in den ärmeren Teilen der Bevölkerung. Die Armenfürsorge war im 19. Jahrhundert eine Aufgabe der Gemeinden, für gewöhnlich mit der Unterstützung wohlhabender Bürger als Mäzen mit dem Gedanken der christlichen Nächstenliebe. Staat, Gemeinde, Kirche und die neu entstehende Zivilgesellschaft in Form von Vereinen begannen sich um das Wohl der ärmsten Bevölkerungsteile zu kümmern. Es gab Benefizkonzerte, Sammlungen und Spendenaufrufe. Die Maßnahmen enthielten oft eine aufgeklärte Komponente, auch wenn die Mittel zum Zweck heute eigenartig und fremd erscheinen. In Innsbruck trat zum Beispiel eine Bettelordnung in Kraft, die besitzlosen Menschen ein Eheverbot auferlegte. Knapp 1000 Bürger waren als Almosenbezieher und Bettler klassifiziert.

Als die Not immer größer wurde und die Stadtkassen leerer, kam es in Innsbruck zu einer Innovation, die für über 100 Jahre Bestand haben sollte: Die Neujahrs-Entschuldigungskarte. Auch damals war es Brauch, am ersten Tag des Jahres seine Verwandten zu besuchen, um sich gegenseitig ein Gutes Neues Jahr zu wünschen. Ebenfalls war es Brauch, dass notleidende Familien und Bettler an die Türen der wohlhabenden Bürger klopften, um zu Neujahr um Almosen zu bitten. Mit der Einführung der Neujahrs-Entschuldigungskarte schlug man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Käufer der Karte konnten institutionalisiert und in geregelten Bahnen ihre ärmeren Mitglieder, ähnlich wie es heutzutage mit dem Kauf der Straßenzeitung Zwanziger möglich ist, unterstützen. Gleichzeitig diente die Neujahrs-Entschuldigungskarte dazu, sich durch ihren Versand vor den wenig geliebten Pflichtbesuchen bei der Verwandtschaft zu drücken. Wer die Karte an seine Haustüre hängte, signalisierte den Bedürftigen auch, dass weiteres Fragen um Almosen nicht von Nöten sei, da man seinen Beitrag bereits abgedungen hatte. Zu guter Letzt wurden die edlen Spender auch noch in den Medien wohlwollend erwähnt, damit jeder sehen konnte, wie sehr sie sich im Namen der Nächstenliebe um ihre weniger begüterten Mitmenschen kümmern.

Die Neujahrs-Entschuldigungskarten waren ein voller Erfolg. Bei ihrer Premiere zum Jahreswechsel von 1819 auf 1820 wurden bereits 600 Stück verkauft. Viele Gemeinden übernahmen das Innsbrucker Rezept. In der Zeitschrift „Der Kaiserlich-königlich priviligierte Bothe von und für Tirol und Vorarlberg“ wurden am 12. Februar die Erlöse für Bruneck, Bozen, Trient, Rovereto, Schwaz, Imst, Bregenz und Innsbruck veröffentlicht. Auch sonstige Institutionen wie Feuerwehren und Vereine übernahmen die gut funktionierende Sitte, um Spenden für ihr Anliegen zu schaffen. Der Bau der Neuen Höttinger Pfarrkirche wurde neben Spenden zu einem guten Teil aus den Erlösen eigens aufgelegter Entschuldigungskarten finanziert. Die mannigfaltige Gestaltung reichte von christlichen Motiven über Portraits bekannter Persönlichkeiten, Amtsgebäude, Neubauten, Sehenswürdigkeiten und Kuriositäten. Im Stadtarchiv Innsbruck können viele der Designs noch ausgehoben werden.

Die Baumeister Gumpp und die Barockisierung Innsbrucks

Die Werke der Familie Gumpp bestimmen bis heute sehr stark das Aussehen Innsbrucks. Vor allem die barocken Teile der Stadt sind auf sie zurückzuführen. Der Begründer der Dynastie in Tirol, Christoph Gumpp (1600-1672) war eigentlich Tischler. Sein Talent allerdings hatte ihn für höhere Weihen auserkoren. Den Beruf des Architekten oder Künstler gab es zu dieser Zeit noch nicht, selbst Michelangelo und Leonardo da Vinci galten als Handwerker. Der gebürtige Schwabe Gumpp trat nach seiner Mitarbeit an der Dreifaltigkeitskirche in die Fußstapfen der italienischen Baumeister, die unter Ferdinand II den Ton angegeben hatten. Auf Geheiß Leopolds V. reiste Gumpp nach Italien, um dort Theaterbauten zu studieren und bei den zeitgenössisch stilbildenden Kollegen sein Know-How für das geplante landesfürstliche Comedihaus aufzupolieren.

Seine offizielle Tätigkeit als Hofbaumeister begann 1633. Neue Zeiten bedurften eines neuen Designs, abseits des architektonisch von der Gotik geprägten Mittelalters und den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Über die folgenden Jahrzehnte wurde Innsbruck unter der Regentschaft Claudia de Medicis einer kompletten Renovierung unterzogen. Gumpp vererbte seinen Titel an die nächsten beiden Generationen innerhalb der Familie weiter. Die Gumpps traten nicht nur als Baumeister in Erscheinung. Sie waren Tischler, Maler, Kupferstecher und Architekten, was ihnen erlaubte, ähnlich der Bewegung der Tiroler Moderne rund um Franz Baumann und Clemens Holzmeister Anfang des 20. Jahrhunderts, Projekte ganzheitlich umzusetzen. Auch bei der Errichtung der Schanzwerke zur Landesverteidigung während des Dreißigjährigen Krieges waren sie als Planer beteiligt.

Christoph Gumpps Meisterstück aber war die Errichtung des Comedihaus im ehemaligen Ballhaus. Die überdimensionierten Maße des damals richtungsweisenden Theaters, das in Europa zu den ersten seiner Art überhaupt gehörte, erlaubte nicht nur die Aufführung von Theaterstücken, sondern auch Wasserspiele mit echten Schiffen und aufwändige Pferdeballettaufführungen. Das Comedihaus war ein Gesamtkunstwerk an und für sich, das in seiner damaligen Bedeutung wohl mit dem Festspielhaus in Bayreuth des 19. Jahrhunderts oder der Elbphilharmonie heute verglichen werden muss.

Seine Nachfahren Johann Martin Gumpp der Ältere, Georg Anton Gumpp und Johann Martin Gumpp der Jüngere waren für viele der bis heute prägendsten Gebäude im Stadtbild zuständig. So stammen die Wiltener Stiftskirche, die Mariahilfkirche, die Johanneskirche und die Spitalskirche von den Gumpps. Neben dem Entwurf von Kirchen und ihrer Arbeit als Hofbaumeister machten sie sich auch als Planer von Profanbauten einen Namen. Viele der Bürgerhäuser und Stadtpaläste Innsbrucks wie das Taxispalais oder das Alte Landhaus in der Maria-Theresien-Straße wurden von Ihnen entworfen. Mit dem Verlust des Status als Residenzstadt gingen die prunkvollen Großaufträge zurück und damit auch der Ruhm der Familie Gumpp. Ihr ehemaliges Wohnhaus beherbergt heute die Konditorei Munding in der Altstadt. Im Stadtteil Pradl erinnert die Gumppstraße an die Innsbrucker Baumeisterdynastie.

Barock: Kunstrichtung und Lebenskunst

Wer in Österreich unterwegs ist, kennt die Kuppen und Zwiebeltürme der Kirchen in Dörfern und Städten. Diese Form der Kirchtürme entstand in der Zeit der Gegenreformation und ist ein typisches Kennzeichen des Architekturstils Barock. Auch in Innsbrucks Stadtbild sind sie vorherrschend. Die bekanntesten Gotteshäuser Innsbrucks wie der Dom, die Johanneskirche oder die Jesuitenkirche, sind im Stile des Barocks gehalten. Prachtvoll und prunkvoll sollten Gotteshäuser sein, ein Symbol des Sieges des rechten Glaubens. Die Religiosität spiegelte sich in Kunst und Kultur wider: Großes Drama, Pathos, Leiden, Glanz und Herrlichkeit vereinten sich zum Barock, der den gesamten katholisch orientierten Einflussbereich der Habsburger und ihrer Verbündeten zwischen Spanien und Ungarn nachhaltig prägte.

Das Stadtbild Innsbrucks veränderte sich enorm. Die Gumpps und Johann Georg Fischer als Baumeister sowie die Bilder Franz Altmutters prägen Innsbruck bis heute nachhaltig. Das Alte Landhaus in der Altstadt, das Neue Landhaus in der Maria-Theresien-Straße, die unzähligen Palazzi, Bilder, Figuren – der Barock war im 17. und 18. Jahrhundert das stilbildende Element des Hauses Habsburg und brannte sich in den Alltag ein. Das Bürgertum wollte den Adeligen und Fürsten nicht nachstehen und ließen ihre Privathäuser im Stile des Barocks errichten. Auf Bauernhäusern prangen Heiligenbilder, Darstellungen der Mutter Gottes und des Herzen Jesu.

Barock war nicht nur eine architektonische Stilrichtung, es war ein Lebensgefühl, das seinen Ausgang nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges nahm. Die Türkengefahr aus dem Osten, die in der zweimaligen Belagerung Wiens gipfelte, bestimmte die Außenpolitik des Reiches, während die Reformation die Innenpolitik dominierte. Die Barockkultur war ein zentrales Element des Katholizismus und der politischen Darstellung derselben in der Öffentlichkeit, das Gegenmodell zum spröden und strengen Lebensentwurf Calvins und Luthers. Feiertage mit christlichem Hintergrund wurden eingeführt, um den Alltag der Menschen aufzuhellen. Architektur, Musik und Malerei waren reich, füllig und üppig. In Theaterhäusern wie dem Comedihaus in Innsbruck wurden Dramen mit religiösem Hintergrund aufgeführt. Kreuzwege mit Kapellen und Darstellungen des gekreuzigten Jesus durchzogen die Landschaft. Die Volksfrömmigkeit in Form der Wallfahrten, Marien- und Heiligenverehrung hielt Einzug in den Kirchenalltag. Multiple Krisen prägten den Alltag der Menschen. Neben Krieg und Hunger brach die Pest im 17. Jahrhundert besonders häufig aus. Die Barockfrömmigkeit wurde auch zur Erziehung der Untertanen eingesetzt. Auch wenn der Ablasshandel in der Zeit nach dem 16. Jahrhundert keine gängige Praxis mehr in der katholischen Kirche war, so gab es doch noch eine rege Vorstellung von Himmel und Hölle. Durch ein tugendhaftes Leben, sprich ein Leben im Einklang mit katholischen Werten und gutem Verhalten als Untertan gegenüber der göttlichen Ordnung, konnte man dem Paradies einen großen Schritt näherkommen. Die sogenannte Christliche Erbauungsliteratur war nach der Schulreformation des 18. Jahrhunderts in der Bevölkerung beliebt und zeigte vor, wie das Leben zu führen war. Das Leiden des Gekreuzigten für die Menschheit galt als Symbol für die Mühsal der Untertanen auf Erden innerhalb des Feudalsystems. Mit Votivbildern baten Menschen um Beistand in schweren Zeiten oder bedankten sich vor allem bei der Mutter Gottes für überstandene Gefahren und Krankheiten.

Der Historiker Ernst Hanisch beschrieb den Barock und den Einfluss, den er auf die österreichische Lebensart hatte, so:

„Österreich entstand in seiner modernen Form als Kreuzzugsimperialismus gegen die Türken und im Inneren gegen die Reformatoren. Das brachte Bürokratie und Militär, im Äußeren aber Multiethnien. Staat und Kirche probierten den intimen Lebensbereich der Bürger zu kontrollieren. Jeder musste sich durch den Beichtstuhl reformieren, die Sexualität wurde eingeschränkt, die normengerechte Sexualität wurden erzwungen. Menschen wurden systematisch zum Heucheln angeleitet.“

Die Rituale und das untertänige Verhalten gegenüber der Obrigkeit hinterließen ihre Spuren in der Alltagskultur, die katholische Länder wie Österreich und Italien bis heute von protestantisch geprägten Regionen wie Deutschland, England oder Skandinavien unterscheiden. Die Leidenschaft für akademische Titel der Österreicher hat ihren Ursprung in den barocken Hierarchien. Der Ausdruck Barockfürst bezeichnet einen besonders patriarchal-gönnerhaften Politiker, der mit großen Gesten sein Publikum zu becircen weiß. Während man in Deutschland politische Sachlichkeit schätzt, ist der Stil von österreichischen Politikern theatralisch, ganz nach dem österreichischen Bonmot des „Schaumamal“.

Innsbruck und der Nationalsozialismus

In den 1920er und 30er wuchs und gedieh die NSDAP auch in Tirol. Die erste Ortsgruppe der NSDAP in Innsbruck wurde bereits 1923 gegründet. Mit „Der Nationalsozialist – Kampfblatt für Tirol und Vorarlberg“ erschien ein eigenes Wochenblatt. 1933 erlebte die NSDAP mit dem Rückenwind aus Deutschland auch in Innsbruck einen kometenhaften Aufstieg. Die allgemeine Unzufriedenheit und Politikverdrossenheit der Bürger und theatralisch inszenierte Fackelzüge durch die Stadt samt hakenkreuzförmiger Bergfeuer auf der Nordkette im Wahlkampf verhalfen der Partei zu einem großen Zugewinn. Über 1800 Innsbrucker waren Mitglied der SA, die ihr Quartier in der Bürgerstraße 10 hatte. Konnten die Nationalsozialisten bei ihrem ersten Antreten bei einer Gemeinderatswahl 1921 nur 2,8% der Stimmen erringen, waren es bei den Wahlen 1933 bereits 41%. Neun Mandatare, darunter der spätere Bürgermeister Egon Denz und der Gauleiter Tirols Franz Hofer, zogen in den Gemeinderat ein. Nicht nur die Wahl Hitlers zum Reichskanzler in Deutschland, auch Kampagnen und Manifestationen in Innsbruck verhalfen der ab 1934 in Österreich verbotenen Partei zu diesem Ergebnis. Wie überall waren es auch in Innsbruck vor allem junge Menschen, die sich für den Nationalsozialismus begeisterten. Das Neue, das Aufräumen mit alten Hierarchien und Strukturen wie der katholischen Kirche, der Umbruch und der noch nie dagewesene Stil zogen sie an. Besonders unter den großdeutsch gesinnten Burschen der Studentenverbindungen und vielfach auch unter Professoren war der Nationalsozialismus beliebt.

Als der Anschluss Österreichs an Deutschland im März 1938 erfolgte, kam es zu bürgerkriegsähnlichen Szenen. Bereits im Vorfeld des Einmarsches war es immer wieder zu Aufmärschen und Kundgebungen der Nationalsozialisten gekommen, nachdem das Verbot der Partei aufgehoben worden war. Noch bevor Bundeskanzler Schuschnigg seine letzte Rede an das Volk vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten mit den Worten „Gott schütze Österreich“ am 11. März 1938 geschlossen hatte, rotteten sich bereits die Nationalsozialisten in der Innenstadt zusammen um den Einmarsch der deutschen Truppen vorzufeiern. Die Polizei des Ständestaates war dem Aufruhr der organisierten Manifestationen teils gewogen, teils stand sie dem Treiben machtlos gegenüber. Landhaus und Maria-Theresien-Straße wurden zwar abgeriegelt und mit Maschinengewehrständen gesichert, an ein Durchgreifen seitens der Exekutive war aber nicht zu denken. „Ein Volk – ein Reich – ein Führer“ hallte durch die Stadt. Die Bedrohung des deutschen Militärs und der Aufmarsch von SA-Truppen beseitigten die letzten Zweifel. Mehr und mehr schloss sich die begeisterte Bevölkerung an. Am Tiroler Landhaus, damals noch in der Maria-Theresienstraße, sowie im provisorischen Hauptquartier der Nationalsozialisten im Gasthaus Alt-Innsprugg, wurde die Hakenkreuzfahne gehisst.

Am 12. März empfingen die Innsbrucker das deutsche Militär frenetisch. Um die Gastfreundschaft gegenüber den Nationalsozialisten sicherzustellen, ließ Bürgermeister Egon Denz jedem Arbeiter einen Wochenlohn auszahlen. Am 5. April besuchte Adolf Hitler persönlich Innsbruck, um sich von der Menge feiern zu lassen. Archivbilder zeigen eine euphorische Menschenmenge in Erwartung des Führers, des Heilsversprechers. Auf der Nordkette wurden Bergfeuer in Hakenkreuzform entzündet. Die Volksbefragung am 10. April ergab eine Zustimmung von über 99% zum Anschluss Österreichs an Deutschland. Die Menschen waren nach der wirtschaftlichen Not der Zwischenkriegszeit, der Wirtschaftskrise und den Regierungen unter Dollfuß und Schuschnigg müde und wollten Veränderung. Welche Art von Veränderung, war im ersten Moment weniger wichtig als die Veränderung an und für sich. „Es denen da oben zu zeigen“, das war Hitlers Versprechen. Wehrmacht und Industrie boten jungen Menschen eine Perspektive, auch denen, die mit der Ideologie des Nationalsozialismus an und für sich wenig anfangen konnten. Dass es immer wieder zu Gewaltausbrüchen kam, war für die Zwischenkriegszeit in Österreich ohnehin nicht unüblich. Anders als heute war Demokratie nichts, woran sich jemand in der kurzen, von politischen Extremen geprägten Zeit zwischen der Monarchie 1918 bis zur Ausschaltung des Parlaments unter Dollfuß 1933 hätte gewöhnen können. Was faktisch nicht in den Köpfen der Bevölkerung existiert, muss man nicht abschaffen.

Tirol und Vorarlberg wurden in einem Reichsgau zusammengefasst mit Innsbruck als Hauptstadt. Auch wenn der Nationalsozialismus von einem guten Teil der Bevölkerung skeptisch gesehen wurde, gab es kaum organisierten oder gar bewaffneten Widerstand, dazu waren der katholische Widerstand OE5 und die Linke in Tirol nicht stark genug. Unorganisiertes subversives Verhalten der Bevölkerung, vor allem in den erzkatholischen Landgemeinden rund um Innsbruck gab es vereinzelt. Zu allumfassend dominierte der Machtapparat den Alltag der Menschen. Viele Arbeitsstellen und sonstige Annehmlichkeiten des Lebens waren an eine zumindest äußerlich parteitreue Gesinnung gebunden. Eine Inhaftierung blieb dem größten Teil der Bevölkerung zwar erspart, die Angst davor war aber allgegenwärtig.

Das Regime unter Hofer und Gestapochef Werner Hilliges leistete auch ganze Arbeit bei der Unterdrückung. InTirol war die Kirche das größte Hindernis. Während des Nationalsozialismus wurde die katholische Kirche systematisch bekämpft. Katholische Schulen wurden umfunktioniert, Jugendorganisationen und Vereine verboten, Klöster geschlossen, der Religionsunterricht abgeschafft und eine Kirchensteuer eingeführt. Besonders hartnäckige Pfarrer wie Otto Neururer wurden in Konzentrationslager gebracht. Auch Lokalpolitiker wie die späteren Innsbrucker Bürgermeister Anton Melzer und Franz Greiter mussten flüchten oder worden verhaftet. Gewalt und die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung, dem Klerus, politisch Verdächtigen, Zivilpersonen und Kriegsgefangenen auch nur überblicksmäßig zusammenzufassen würde den Rahmen sprengen. Das Hauptquartier der Gestapo befand sich in der Herrengasse 1. Hier wurden Verdächtige schwer misshandelt und teils mit Fäusten zu Tode geprügelt. 1941 wurde in der Rossau in der Nähe des Bauhofs Innsbruck das Arbeitslager Reichenau errichtet. Verdächtige Personen aller Art wurden hier zu Zwangsarbeiten in schäbigen Baracken verwahrt. Über 130 Personen fanden in diesem Lager bestehend aus 20 Baracken den Tod durch Krankheit, die schlechten Bedingungen, Arbeitsunfälle oder Hinrichtungen. Auch im 10 km von Innsbruck entfernten Dorf Kematen kamen im Messerschmitt Werk Gefangene zum Zwangseinsatz. Darunter waren politische Häftlinge, russische Kriegsgefangene und Juden. Zu den Zwangsarbeiten gehörten unter anderem die Errichtung der Südtiroler Siedlungen in der Endphase oder die Stollen zum Schutz vor den Luftangriffen im Süden Innsbrucks. In der Klinik Innsbruck wurden Behinderte und vom System als nicht genehm empfundene Menschen wie Homosexuelle zwangssterilisiert.

Die Erinnerungsorte an die Zeit des Nationalsozialismus sind rar gesät. Das Tiroler Landhaus mit dem Befreiungsdenkmal und das Gebäude der Alten Universität sind die beiden auffälligsten Denkmäler. Der Vorplatz der Universität und eine kleine Säule am südlichen Eingang der Klinik wurden ebenfalls im Gedenken an das wohl dunkelste Kapitel Österreichs Geschichte gestaltet.