Hofburg

Rennweg 1

Wissenswert

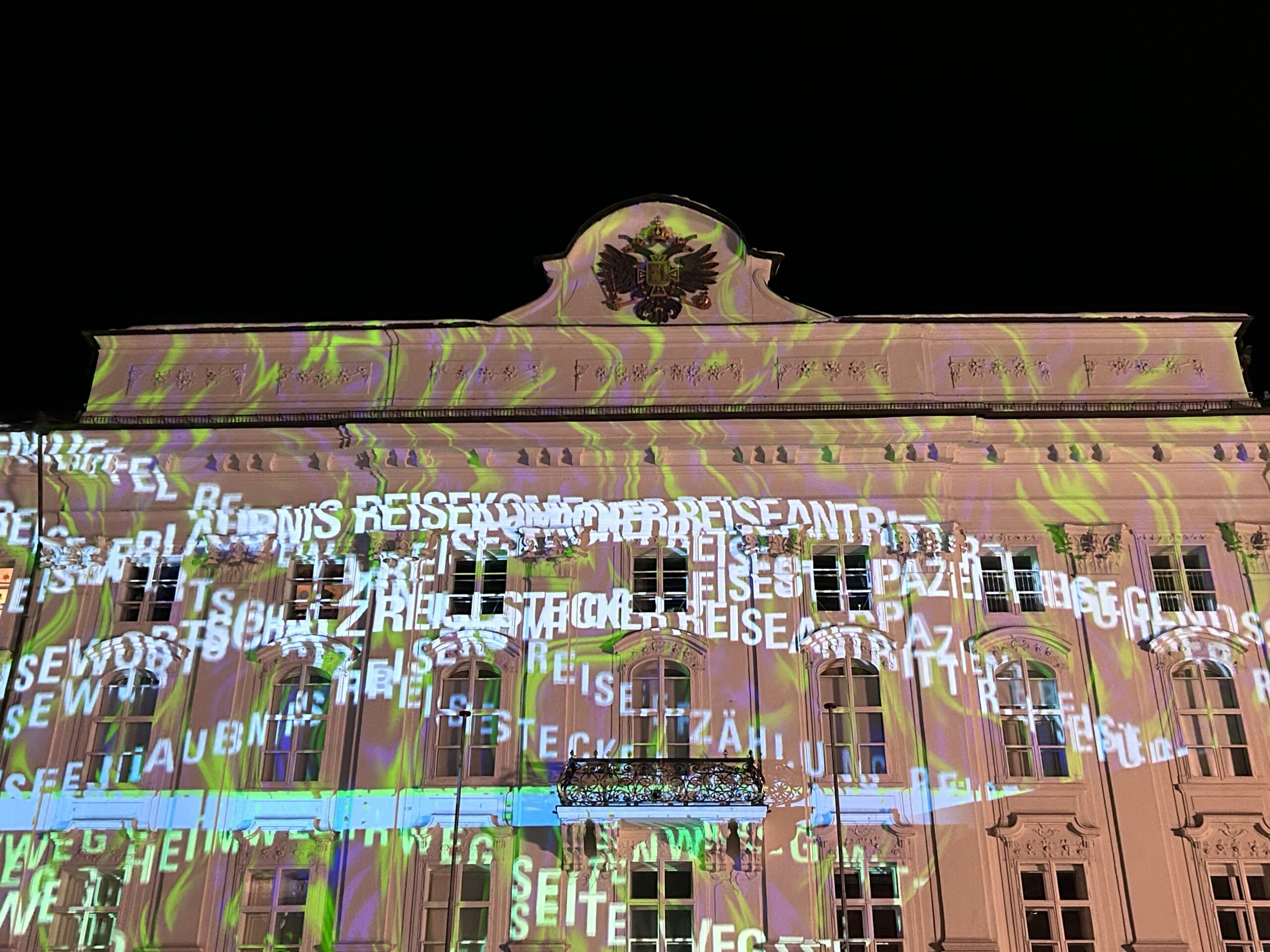

Neben der Wiener Hofburg und Schloss Schönbrunn ist die Hofburg in Innsbruck eine von nur drei ehemaligen kaiserlichen Schlossanlagen Österreichs. Die Geschichte der Hofburg ist wie ein Spaziergang durch die Geschichte Innsbrucks und zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der Tiroler Landesfürst Leopold IV. erwarb das Grundstück südlich der Pfarrkirche Ende des 14. Jahrhunderts. Als Friedrich IV. den Regierungssitz Tirols von Meran nach Innsbruck verlegte, residierte er im Neuhof, dem heutigen Goldenem Dachl. Erst sein Sohn Siegmund „der Münzreiche“ ließ an der Stadtmauer die Burg bauen, aus der sich die Hofburg entwickelte. Die Anlage war nicht so sehr Teil der höfischen Repräsentation, sie war ein Teil der Verteidigungsanlagen, die die Stadt umgaben. Maximilian I. verlagerte seine Residenz vom zu klein gewordenen Neuhof um 1490 in die Hofburg. In den folgenden Jahren ließ er die Anlage auf ihre heutige Größe von 5000 qm erweitern. Dafür musste der Friedhof der Pfarrkirche St. Jakob in der Altstadt weichen. 1497 wanderte die habsburgische Schatzkammer in die Hofburg. Innsbruck war damit zum wichtigen finanziellen Zentrum des Heiligen Römischen Reiches geworden. In dieser Zeit wuchsen der höfische Verwaltungsapparat und die Anzahl der Besucher, die Innsbruck empfing. Der Kaiser selbst war zwar nur selten zugegen, Maximilians zweite Ehefrau Bianca Maria Sforza verbrachte aber viel Zeit in Innsbruck. Sowohl Funktionalität wie auch Größe der höfischen Infrastruktur mussten der First Lady angepasst werden. Ein Aquarell Albrecht Dürers zeigt ein gotisches Ensemble aus Fachwerkhäusern, die sich um einen Innenhof gruppieren. Die Gemächer, die sogenannten „Frauenzimmer“ wurden in dieser Zeit gebaut. Vor der Burg, am heutigen Rennweg, fanden Turniere statt um den Angehörigen des Hofs Zerstreuung zu bieten. Auch Maximilians Enkel Kaiser Ferdinand I. nutzte Innsbruck als zeitweilige Residenz für sich und seine Familie. Unter seinem Sohn Ferdinand II. wurde die Hofburg und somit auch Innsbruck zu einem der wichtigsten Zentren höfischer Kultur der Renaissance des 16. Jahrhunderts nördlich der Alpen, auch wenn der Landesfürst selbst seine Zeit lieber im Schloss Ambras verbrachte. Ihr aktuelles Aussehen im Rokoko Stil verdankt die Innsbrucker Hofburg Maria Theresia. Obwohl sie nur zwei Mal selbst anwesend war, waren ihr die alten gotischen Gemäuer ein Gräuel. Die neue Architektur stammte von den Architekten Johann Martin Gumpp dem Jüngeren und Nicolaus von Pacassi. Aus der gotischen Burg wurde 1754 ein modernes, repräsentatives Schloss. Wie die Stadtmauern war auch sie im 18. Jahrhundert nutzlos geworden. Anstatt der Wehrtürme an den Ecken ragten nun schmucke Rondelle in den Himmel. Von der alten Burg blieb der gotische Keller am Nordende erhalten, der heute als stimmungsvoller Veranstaltungssaal genutzt wird. Den sehenswerten Innenhof besucht man am besten frühmorgens oder am Abend, wenn die Autos der Angestellten der Hofburg nicht mehr dort parken. Maria Theresia stiftete auch das Innsbrucker Damenstift auf der Südseite der Innsbrucker Hofburg. Ihr Ehemann Franz Stephan war in Innsbruck verstorben. 16 adelige Damen sollten in seinem Sterbezimmer, das zum Stift umfunktioniert wurde, für das Seelenheil des Kaisers beten. Auch die als Regentin der Aufklärung geltende Maria Theresia lebte noch im Bewusstsein, dass das Leben nach dem Tod wichtiger sei als das irdische. Die Leitung des Stiftes übernahm Maria Elisabeth, eine ihrer Töchter, die vom bösen Volksmund ob ihres Aussehens die kropferte Liesl getauft wurde. Der Statthalter Tirols Erzherzog Karl Ludwig ließ im 19. Jahrhundert die Innenräume für seine Schwägerin Elisabeth mit Rokokomöbeln von August La Vigne ausstatten und renovieren. Die Gattin Franz Josefs I. war mehrmals in Innsbruck zu Gast, ihre Schwester residierte im nahen Schloss Mentlberg. 1918 endete die Habsburgermonarchie, die Hofburg ging in den Besitz der jungen Republik über. Die Verwaltung erfolgt durch die dafür extra gegründete Burghauptmannschaft. Ein Teil der Hofburg kann besichtigt werden. Die Highlights sind die Säle Kaiserin Maria Theresias und das Kaiserin-Elisabeth-Appartement von Sissi sowie der Riesensaal mit Bildern der Familie Maria Theresias. Auch Andreas Hofer wurde ein Saal gewidmet. Der Tiroler Aufständische residierte 1809 für etwa zwei Monate in der Hofburg. Ein Bild Franz Defreggers, das über 70 Jahre später für eine Zeitschrift angefertigt wurde, zeigt den Schützenhauptmann in Tiroler Lederhose, wie er eine kaiserliche Abordnung im Prunksaal der Residenz der Tiroler Landesfürsten empfängt. An der Ostseite der Hofburg prangt trotz der Habsburgergesetze nach 1918 noch immer der kaiserliche doppelköpfige Adler auf der blütenweißen Fassade. Auch das Damenstift besteht bis heute. Es wird wohl noch immer fleißig gebetet für das Seelenheil Kaisers Franz Stephan.

Maria Theresia, Reformatorin und Landesmutter

Maria Theresia zählt zu den bedeutendsten Figuren der österreichischen Geschichte. Obwohl sie oft als Kaiserin tituliert wird, war sie offiziell "nur" unter anderem Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn und Königin von Böhmen. Bedeutend waren ihre innenpolitischen Reformen. Viele davon betrafen konkret auch den Alltag der Innsbrucker in merklichem Ausmaß. Gemeinsam mit ihren Beratern Friedrich Wilhelm von Haugwitz, Joseph von Sonnenfels und Wenzel Anton Kaunitz schaffte sie es aus den sogenannten Österreichischen Erblanden einen modernen Staat zu basteln. Anstatt der Verwaltung ihrer Territorien durch den ansässigen Adel setzte sie auf eine moderne Verwaltung. Ihre Berater hatten ganz im Stil der Aufklärung erkannt, dass sich das Staatswohl aus der Gesundheit und Bildungsgrad seiner Einzelteile ergab. Eine frühe Krankenreform Maria Theresias aus dem Jahr 1742 verpflichtete die Professoren des Fachbereichs Medizin an der Universität Innsbruck auch den Betrieb des Stadtspitals in der Neustadt sicherzustellen. Eine Schulreform veränderte die Bildungslandschaft innerhalb der Stadtmauern nicht nur thematisch, sondern auch örtlich. Untertanen sollten katholisch sein, ihre Treue aber sollte dem Staat gelten. Schulbildung wurde unter zentrale staatliche Verwaltung gestellt. Es sollten keine kritischen, humanistischen Geistesgrößen, sondern Material für den staatlichen Verwaltungsapparat erzogen werden. Über Militär und Verwaltung konnten nun auch Nichtadlige in höhere staatliche Positionen aufsteigen. Gleichzeitig sollten Reformen im Staatsdienst und in der Wirtschaft nicht nur mehr Möglichkeiten für die Untertanen schaffen, sondern auch die Staatseinnahmen erhöhen. Gewichte und Maßeinheiten wurden nominiert, um das Steuersystem undurchlässiger zu machen. Für Bürger und Bauern hatte die Vereinheitlichung der Gesetze den Vorteil, dass das Leben weniger von Grundherren und deren Launen abhing. Auch der Robot, den Bauern auf den Gütern des Grundherrn kostenfrei zu leisten hatten, wurde unter Maria Theresia abgeschafft. In Strafverfolgung und Justiz fand ein Umdenken statt. 1747 wurde in Innsbruck eine kleine Polizei eingesetzt, die sich um Angelegenheiten der Marktaufsicht, Gewerbeordnung, Fremdenkontrolle und öffentliche Sittsamkeit kümmerte. Das Strafgesetzbuch Constitutio Criminalis Theresiana schaffte die Folter zwar nicht ab, reglementierte aber deren Anwendung.

So sehr sich Maria Theresia auch als fromme Landesmutter inszenierte und heute als Aufklärerin bekannt ist, die streng katholische Regentin war nicht zimperlich in Fragen von Macht und Religion. Im Trend der Zeit der Aufklärung ließ sie Aberglauben wie den Vampirismus, der in den östlichen Teilen ihres Reiches weit verbreitet war, kritisch untersuchen und leitete das endgültige Ende der Hexenprozesse ein. Gleichzeitig aber wurden Protestanten von ihr gnadenlos des Landes verwiesen. Viele Tiroler mussten ihr Heimatgebiet verlassen und sich in weiter vom Zentrum entfernten Teilen des Habsburgerreiches niederlassen.

In Kronländern wie Tirol stießen die Reformen Maria Theresias auf wenig Gegenliebe. Mit Ausnahme von ein paar Liberalen sah man sich mehr als eigenständiges und autonomes Land und weniger als Teil eines modernen Territorialstaates. Auch dem Klerus gefiel die neue, untergeordnete Rolle, die sich unter Josef II. nochmals verschärfte, nicht. Für den lokalen Adel bedeuteten die Reformen nicht nur den Verlust von Bedeutung und Autonomie, sondern auch höhere Steuern und Abgaben. Steuern, Abgaben und Zölle, die der Stadt Innsbruck stets verlässliche Einnahmen gebracht hatten, wurden nun zentral eingehoben und über einen Finanzausgleich nur zum Teil rückgeführt. Um die Fallhöhe für Söhne aus verarmten Adelsfamilien abzuschwächen und sie für den Staatsdienst auszubilden, gründete Maria Theresie das Theresianum, das ab 1775 auch in Innsbruck eine Niederlassung hatte. Wie so oft bügelte die Zeit manche Falte aus und Innsbrucker sind mittlerweile stolz darauf, eine der bedeutendsten Herrscherpersönlichkeiten der österreichischen Geschichte beherbergt zu haben. Heute erinnern die Triumphpfote und die Hofburg in Innsbruck an die Theresianische Zeit.

Barock: Kunstrichtung und Lebenskunst

Wer in Österreich unterwegs ist, kennt die Kuppen und Zwiebeltürme der Kirchen in Dörfern und Städten. Diese Form der Kirchtürme entstand in der Zeit der Gegenreformation und ist ein typisches Kennzeichen des Architekturstils Barock. Auch in Innsbrucks Stadtbild sind sie vorherrschend. Die bekanntesten Gotteshäuser Innsbrucks wie der Dom, die Johanneskirche oder die Jesuitenkirche, sind im Stile des Barocks gehalten. Prachtvoll und prunkvoll sollten Gotteshäuser sein, ein Symbol des Sieges des rechten Glaubens. Die Religiosität spiegelte sich in Kunst und Kultur wider: Großes Drama, Pathos, Leiden, Glanz und Herrlichkeit vereinten sich zum Barock, der den gesamten katholisch orientierten Einflussbereich der Habsburger und ihrer Verbündeten zwischen Spanien und Ungarn nachhaltig prägte.

Das Stadtbild Innsbrucks veränderte sich enorm. Die Gumpps und Johann Georg Fischer als Baumeister sowie die Bilder Franz Altmutters prägen Innsbruck bis heute nachhaltig. Das Alte Landhaus in der Altstadt, das Neue Landhaus in der Maria-Theresien-Straße, die unzähligen Palazzi, Bilder, Figuren – der Barock war im 17. und 18. Jahrhundert das stilbildende Element des Hauses Habsburg und brannte sich in den Alltag ein. Das Bürgertum wollte den Adeligen und Fürsten nicht nachstehen und ließen ihre Privathäuser im Stile des Barocks errichten. Auf Bauernhäusern prangen Heiligenbilder, Darstellungen der Mutter Gottes und des Herzen Jesu.

Barock war nicht nur eine architektonische Stilrichtung, es war ein Lebensgefühl, das seinen Ausgang nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges nahm. Die Türkengefahr aus dem Osten, die in der zweimaligen Belagerung Wiens gipfelte, bestimmte die Außenpolitik des Reiches, während die Reformation die Innenpolitik dominierte. Die Barockkultur war ein zentrales Element des Katholizismus und der politischen Darstellung derselben in der Öffentlichkeit, das Gegenmodell zum spröden und strengen Lebensentwurf Calvins und Luthers. Feiertage mit christlichem Hintergrund wurden eingeführt, um den Alltag der Menschen aufzuhellen. Architektur, Musik und Malerei waren reich, füllig und üppig. In Theaterhäusern wie dem Comedihaus in Innsbruck wurden Dramen mit religiösem Hintergrund aufgeführt. Kreuzwege mit Kapellen und Darstellungen des gekreuzigten Jesus durchzogen die Landschaft. Die Volksfrömmigkeit in Form der Wallfahrten, Marien- und Heiligenverehrung hielt Einzug in den Kirchenalltag. Multiple Krisen prägten den Alltag der Menschen. Neben Krieg und Hunger brach die Pest im 17. Jahrhundert besonders häufig aus. Die Barockfrömmigkeit wurde auch zur Erziehung der Untertanen eingesetzt. Auch wenn der Ablasshandel in der Zeit nach dem 16. Jahrhundert keine gängige Praxis mehr in der katholischen Kirche war, so gab es doch noch eine rege Vorstellung von Himmel und Hölle. Durch ein tugendhaftes Leben, sprich ein Leben im Einklang mit katholischen Werten und gutem Verhalten als Untertan gegenüber der göttlichen Ordnung, konnte man dem Paradies einen großen Schritt näherkommen. Die sogenannte Christliche Erbauungsliteratur war nach der Schulreformation des 18. Jahrhunderts in der Bevölkerung beliebt und zeigte vor, wie das Leben zu führen war. Das Leiden des Gekreuzigten für die Menschheit galt als Symbol für die Mühsal der Untertanen auf Erden innerhalb des Feudalsystems. Mit Votivbildern baten Menschen um Beistand in schweren Zeiten oder bedankten sich vor allem bei der Mutter Gottes für überstandene Gefahren und Krankheiten.

Der Historiker Ernst Hanisch beschrieb den Barock und den Einfluss, den er auf die österreichische Lebensart hatte, so:

„Österreich entstand in seiner modernen Form als Kreuzzugsimperialismus gegen die Türken und im Inneren gegen die Reformatoren. Das brachte Bürokratie und Militär, im Äußeren aber Multiethnien. Staat und Kirche probierten den intimen Lebensbereich der Bürger zu kontrollieren. Jeder musste sich durch den Beichtstuhl reformieren, die Sexualität wurde eingeschränkt, die normengerechte Sexualität wurden erzwungen. Menschen wurden systematisch zum Heucheln angeleitet.“

Die Rituale und das untertänige Verhalten gegenüber der Obrigkeit hinterließen ihre Spuren in der Alltagskultur, die katholische Länder wie Österreich und Italien bis heute von protestantisch geprägten Regionen wie Deutschland, England oder Skandinavien unterscheiden. Die Leidenschaft für akademische Titel der Österreicher hat ihren Ursprung in den barocken Hierarchien. Der Ausdruck Barockfürst bezeichnet einen besonders patriarchal-gönnerhaften Politiker, der mit großen Gesten sein Publikum zu becircen weiß. Während man in Deutschland politische Sachlichkeit schätzt, ist der Stil von österreichischen Politikern theatralisch, ganz nach dem österreichischen Bonmot des „Schaumamal“.

Die Baumeister Gumpp und die Barockisierung Innsbrucks

Die Werke der Familie Gumpp bestimmen bis heute sehr stark das Aussehen Innsbrucks. Vor allem die barocken Teile der Stadt sind auf sie zurückzuführen. Der Begründer der Dynastie in Tirol, Christoph Gumpp (1600-1672) war eigentlich Tischler. Sein Talent allerdings hatte ihn für höhere Weihen auserkoren. Den Beruf des Architekten oder Künstler gab es zu dieser Zeit noch nicht, selbst Michelangelo und Leonardo da Vinci galten als Handwerker. Der gebürtige Schwabe Gumpp trat nach seiner Mitarbeit an der Dreifaltigkeitskirche in die Fußstapfen der italienischen Baumeister, die unter Ferdinand II den Ton angegeben hatten. Auf Geheiß Leopolds V. reiste Gumpp nach Italien, um dort Theaterbauten zu studieren und bei den zeitgenössisch stilbildenden Kollegen sein Know-How für das geplante landesfürstliche Comedihaus aufzupolieren.

Seine offizielle Tätigkeit als Hofbaumeister begann 1633. Neue Zeiten bedurften eines neuen Designs, abseits des architektonisch von der Gotik geprägten Mittelalters und den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Über die folgenden Jahrzehnte wurde Innsbruck unter der Regentschaft Claudia de Medicis einer kompletten Renovierung unterzogen. Gumpp vererbte seinen Titel an die nächsten beiden Generationen innerhalb der Familie weiter. Die Gumpps traten nicht nur als Baumeister in Erscheinung. Sie waren Tischler, Maler, Kupferstecher und Architekten, was ihnen erlaubte, ähnlich der Bewegung der Tiroler Moderne rund um Franz Baumann und Clemens Holzmeister Anfang des 20. Jahrhunderts, Projekte ganzheitlich umzusetzen. Auch bei der Errichtung der Schanzwerke zur Landesverteidigung während des Dreißigjährigen Krieges waren sie als Planer beteiligt.

Christoph Gumpps Meisterstück aber war die Errichtung des Comedihaus im ehemaligen Ballhaus. Die überdimensionierten Maße des damals richtungsweisenden Theaters, das in Europa zu den ersten seiner Art überhaupt gehörte, erlaubte nicht nur die Aufführung von Theaterstücken, sondern auch Wasserspiele mit echten Schiffen und aufwändige Pferdeballettaufführungen. Das Comedihaus war ein Gesamtkunstwerk an und für sich, das in seiner damaligen Bedeutung wohl mit dem Festspielhaus in Bayreuth des 19. Jahrhunderts oder der Elbphilharmonie heute verglichen werden muss.

Seine Nachfahren Johann Martin Gumpp der Ältere, Georg Anton Gumpp und Johann Martin Gumpp der Jüngere waren für viele der bis heute prägendsten Gebäude im Stadtbild zuständig. So stammen die Wiltener Stiftskirche, die Mariahilfkirche, die Johanneskirche und die Spitalskirche von den Gumpps. Neben dem Entwurf von Kirchen und ihrer Arbeit als Hofbaumeister machten sie sich auch als Planer von Profanbauten einen Namen. Viele der Bürgerhäuser und Stadtpaläste Innsbrucks wie das Taxispalais oder das Alte Landhaus in der Maria-Theresien-Straße wurden von Ihnen entworfen. Mit dem Verlust des Status als Residenzstadt gingen die prunkvollen Großaufträge zurück und damit auch der Ruhm der Familie Gumpp. Ihr ehemaliges Wohnhaus beherbergt heute die Konditorei Munding in der Altstadt. Im Stadtteil Pradl erinnert die Gumppstraße an die Innsbrucker Baumeisterdynastie.

Maximilian I. und seine Zeit

Maximilian zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der europäischen und der Innsbrucker Stadtgeschichte. Über Tirol soll er gesagt haben: "Tirol ist ein grober Bauernkittel, der aber gut wärmt." Vielleicht war nicht nur die Lage Innsbrucks inmitten der Berge ein Grund für seine Zuneigung, Maximilian war begeisterter Jäger. Sein Vater Friedrich III. hatte 1415 in Innsbruck das Licht der Welt erblickt. Für die Stadt zahlte es sich auf jeden Fall aus. Maximilian machte Innsbruck in seiner Regierungszeit zu einem der wichtigsten Zentren des Heiligen Römischen Reichs und veränderte damit ihre Geschicke nachhaltig. „Wer immer sich im Leben kein Gedächtnis macht, der hat nach seinem Tod kein Gedächtnis und derselbe Mensch wird mit dem Glockenton vergessen.“ Dieser Angst wirkte Maximilian höchst erfolgreich aktiv durch die Errichtung gut sichtbarer Symbole kaiserlicher Macht wie dem Goldenen Dachl entgegen. Propaganda, Bild und Medien spielten eine immer stärkere Rolle, bedingt auch durch den aufkeimenden Buchdruck. Maximilian nutzte Kunst und Kultur, um sich präsent zu halten. So hielt er sich eine Reichskantorei, eine Musikkapelle, die vor allem bei öffentlichen Auftritten und Empfängen internationaler Gesandter zum Einsatz kam. Er ließ einen wahren Personenkult mit Münzen, Büchern, Druckschriften und Gemälden rund um sich selbst veranstalten.

Bei aller Romantik, die der Liebhaber höfischer Traditionen und des Rittertums pflegte, war er ein kühler Machtpolitiker. Unter ihm entstanden politische Institutionen wie der Reichstag, Reichshofrat und das Reichskammergericht, die das Verhältnis von Untertanen, Landesherr und Monarchie streng regelten. Um 1500 hatte Tirol circa 300.000 Einwohner. Mehr als 80% der Menschen arbeiteten in der Landwirtschaft und lebten zum allergrößten Teil von den Erträgen der Höfe. Maximilian beschnitt in einem wahren Furor an neuen Gesetzen die bäuerlichen Rechte der Allmende. Holzschlag, Jagd und Fischerei wurden dem Landesherrn unterstellt und waren kein Allgemeingut mehr. Das hatte negative Auswirkungen auf die bäuerliche Selbstversorgung. Dank der neuen Gesetze wurden aus Jägern Wilderer. Fleisch und Fisch waren im Mittelalter für lange Zeit ein Teil des Speiseplans, nun wurde dieser Genuss zum Luxus, der oft nur illegal beschafft werden konnte. Bei einem großen Teil der Bevölkerung war Maximilian zu Lebzeiten deshalb unbeliebt.

Zur Einschränkung in der Selbstversorgung gesellten sich neue Abgaben. Es war immer schon üblich gewesen, dass Landesfürsten im Kriegsfall die Bevölkerung mit zusätzlichen Steuern belasteten. Maximilians Kriegsführung unterschied sich zu den mittelalterlichen Konflikten. Die Hilfstruppen und ihre adeligen, ritterlich kämpfenden Grundherren wurden durch Söldner, die mit den modernen Feuerwaffen umzugehen verstanden, ergänzt oder ganz ersetzt.

Diese neue Art ins Feld zu ziehen, verschlang Unsummen. Als die Erträge aus den landesfürstlichen Besitzungen wie Münz-, Markt-, Bergwerks-, und Zollregal nicht mehr ausreichten, wurden die einzelnen Bevölkerungsgruppen je nach Stand und Vermögen besteuert, jedoch war die Steuer noch weit entfernt von unserem heutigen ausdifferenzierten System und brachten dementsprechend Ungerechtigkeit und Unmut mit sich. Ein Beispiel für eine Abgabe war Maximilians Gemeiner Pfennig. Die Vermögenssteuer betrug zwischen 0,1 und 0,5% des Vermögens, war aber mit 1 Gulden gedeckelt. Juden mussten unabhängig von ihrem Vermögen eine Kopfsteuer von 1 Gulden bezahlen. Erstmals wurden auch Fürsten zur Kasse gebeten, bezahlten aber durch die Deckelung maximal gleich viel wie ein mittelständischer Jude. Verkündung und Exekution der Steuer unterlagen Prälaten, Pfarrern und weltlichen Herrn. Pfarrer mussten an drei Sonntagen die Steuer von der Kanzel herunter verkünden, die Beiträge gemeinsam mit Vertretern der Gerichte einsammeln und im Reichssteuerregister anlegen.

Schnell begriff man, dass diese Art der Steuereinhebung nicht funktionierte. Es bedurfte eines modernen Systems und Steuermodells. Eine kollegiale Kammer, das Regiment, wachte zentral über die Länder Tirol und Vorderösterreich nach dem modernen Vorbild der Burgunder Finanzwirtschaft, die Maximilian in seiner Zeit in den Niederlanden kennengelernt hatte. Innsbruck wurde zum Finanz- und Buchhaltungszentrum für die österreichischen Länder. Die Raitkammer und die Hauskammer befanden sich im Neuhof, wo heute das Goldene Dachl über die Altstadt residiert. 1496 wurden die finanziellen Mittel der österreichischen Erbländer in der Schatzkammer in Innsbruck gebündelt. Vorsitzender der Hofkammer war der Brixner Bischof Melchior von Meckau, der mehr und mehr die Fugger als Kreditgeber miteinbezog. Beamten wie Jakob Villinger (1480 - 1529) wickelten in der italienisch geprägten Form der doppelten Buchhaltung den Geldverkehr mit Bankhäusern aus ganz Europa ab und probierten den kaiserlichen Finanzhaushalt in Zaum zu halten. Talentierte Kleinadelige und Bürger, studierte Juristen und ausgebildete Beamten lösten den Hochadel in bestimmender Funktion ab. Finanzexperten aus Burgund hatten die kaufmännische Leiter des Regiments über. Die Übergänge zwischen Finanz- und anderen Feldern wie Kriegsplanung und Innenpolitik waren fließend, was der neuen Beamtenschicht große Macht verlieh. War es bisher üblich, dass das Gleichgewicht zwischen Landesfürsten, Kirche, Grundherr und Untertan aus Beitrag und militärischem Schutz bestand, wurde dieses System nun durch Zwang von der Obrigkeit durchgesetzt. Maximilian argumentierte, dass es Pflicht jedes Christenmenschen, egal welchen Standes, sei, das Heilige Römische Reich gegen äußere Feinde zu verteidigen. Die Aufzeichnungen rund um die Streitereien zwischen König, Adel, Klerus, Bauern und Städten um die Abgabenleistung erinnerten schon vor Maximilian stark an heutige politische Diskussion um das Thema der Macht- und Vermögensverteilung. Der große Unterschied zwischen dem ausgehenden 15. Jahrhundert und den vorhergegangenen Jahrhunderten entstand dadurch, dass dank des modernen Beamtenapparats diese Steuern nun auch exekutiert und eingetrieben werden konnten. Der Vergleich mit der Registrierkassenpflicht, der Besteuerung von Trinkgeldern in der Gastronomie und der Diskussion um die Abschaffung des Bargeldes drängt sich auf. Das Kapital folgte der politischen Bedeutung ebenfalls nach Innsbruck. Während seiner Regentschaft beschäftigte Maximilian 350 Räte, die ihm zur Seite standen. Knapp ein Viertel dieser hochbezahlten Räte stammte aus Tirol. Gesandte und Politiker aus ganz Europa bis zum osmanischen Reich sowie Adelige ließen sich ihren Wohnsitz in Innsbruck bauen oder übernachteten in den Wirtshäusern der Stadt. Ähnlich wie Big Money aus Ölgeschäften heute Fachkräfte aller Art nach Dubai lockt, zogen das Schwazer Silber und die daran hängende Finanzwirtschaft damals Experten aller Art nach Innsbruck, einer kleinen Stadt inmitten der unwirtlichen Alpen.

Innsbruck veränderte sich unter Maximilian Regentschaft baulich und infrastrukturell wie nie zuvor. Neben dem repräsentativen Goldenen Dachl ließ er die Hofburg umgestalten, begann mit dem Bau der Hofkirche und erschuf mit dem Innsbrucker Zeughaus Europas führende Waffenschmiede. Die Straßen durch die Altstadt wurden für das feine Volk des Hofstaats befestigt und gepflastert. 1499 ließ Maximilian die Salvatorikapelle, ein Spital für notleidende Innsbrucker, die keinen Anspruch auf einen Platz im Stadtspital hatten, renovieren und erweitern. Eine moderne Wasserleitung von der Nordkette in die Stadt verbesserte die Trinkwasserversorgung, Hygiene und Sicherheit. 1509 wurde der innerstädtische Friedhof vom heutigen Domplatz hinter das Stadtspital an den heutigen Adolf-Pichler-Platz umgesiedelt. Maximilian ließ den Handelsweg im heutigen Mariahilf verlegen und verbesserte die Wasserversorgung der Stadt. Eine Feuerordnung für die Stadt Innsbruck folgte 1510. Maximilian begann auch an den Privilegien des Stiftes Wilten, dem größten Grundherrn im heutigen Stadtgebiet, zu sägen. Infrastruktur im Besitz des Klosters wie Mühle, Säge und Sillkanal sollten stärker unter landesfürstliche Kontrolle kommen.

Der kaiserliche Hof und die wohlhabende Beamtenschaft, die in Innsbruck ansässig waren, transformierte Aussehen und Attitüde Innsbrucks. Maximilian hatte die distinguierte höfische Kultur Burgunds seiner ersten Ehefrau nach Mitteleuropa eingeführt. Kulturell war es vor allem seine zweite Ehefrau Bianca Maria Sforza, die Innsbruck förderte. Nicht nur die königliche Hochzeit fand hier statt, sie residierte auch lange Zeit hier, war die Stadt doch näher an ihrer Heimat Mailand als die anderen Residenzen Maximilians. Sie brachte ihren gesamten Hofstaat aus der Renaissancemetropole mit in die deutschen Länder nördlich der Alpen. Kunst Unterhaltung in allen Formen blühten auf.

Innsbruck wurde unter Maximilian aber nicht nur kulturell zu einem Zentrum des Reiches, auch wirtschaftlich brummte die Stadt. Unter anderem war Innsbruck Zentrale des Postdienstes im Kaiserreich. In der Waffenherstellung konnte Maximilian auf das Fachwissen der Büchsenmeister aufbauen, die sich bereits unter seinem Vorgänger Siegmund in den Gießereien in Hötting etabliert hatten. Plattner, Gusshüttenbetreiber, Pulverstampfer und Messerschmiede siedelten sich in der Neustadt, in St. Nikolaus, Mühlau, Hötting und entlang des Sillkanals an. Die Kaufmannsdynastie Fugger unterhielt eine Kontorei in Innsbruck. Neben seiner ihm gerne unterstellten Liebe für die Tiroler Natur waren ihm die Kostbarkeiten wie das Haller Salz und das Schwazer Silber mindestens ebenso teuer und nützlich. Seinen aufwändigen Hofstaat, die Wahl zum König durch die Kurfürsten und den acht Jahre dauernden Krieg gegen die Republik Venedig finanzierte sich Maximilian unter anderem durch Verpfändung der Bodenschätze des Landes.

Auch die strategisch günstige Lage Innsbrucks nahe an den italienischen Kriegsschauplätzen machte die Stadt so interessant für den Kaiser. Viele Tiroler mussten auf den Schlachtfeldern den kaiserlichen Willen durchsetzen, anstatt die heimischen Felder zu bestellen. Das änderte sich erst in den letzten Regierungsjahren. Maximilian gestand 1511 den Tirolern im Tiroler Landlibell, einer Art Verfassung zu, dass sie als Soldaten nur für den Krieg zur Verteidigung des eigenen Landes herangezogen werden dürfen. Ebenfalls geregelt wurde in diesem Dokument die Einhebung von Sondersteuern im Kriegsfall.

Maximilians Wirken in Innsbruck zu fassen, ist schwierig. Liebesbekundungen eines Kaisers schmeicheln natürlich der Volksseele bis heute. Seine materielle Hinterlassenschaft mit den vielen Prunkbauten verstärken dieses positive Image. Er machte Innsbruck zu einer kaiserlichen Residenzstadt und trieb die Modernisierung der Infrastruktur voran. Innsbruck wurde dank dem Zeughaus zum Zentrum der Rüstungsindustrie, die Schatzkammer des Reiches und wuchs wirtschaftlich und räumlich. Die Schulden, die er dafür aufnahm und das Landesvermögen, das er an die Fugger verpfändete, prägten Tirol nach seinem Tod mindestens ebenso wie die strengen Gesetze, die er der einfachen Bevölkerung verordnete. 5 Millionen Gulden soll er an Schulden hinterlassen haben, einen Betrag, den seine österreichischen Besitzungen in 20 Jahren erwirtschaften konnten. Die ausständigen Zahlungen ruinierten nach seinem Tod viele Betriebe und Dienstleute, die auf den kaiserlichen Versprechungen sitzen blieben. Frühneuzeitliche Herrscher waren nicht an die Verbindlichkeiten ihrer Vorgänger gebunden. Eine Ausnahme bildeten die Vereinbarungen mit den Fuggern, hingen daran doch Pfandrechte.

In den Legenden über den Kaiser sind die harten Zeiten nicht so präsent wie das Goldene Dachl und die in der Schule gelernten Soft Facts. 2019 überschlug man sich mit den Feierlichkeiten zum 500. Todestag des für Innsbruck wohl wichtigsten Habsburgers unter dem Motto „Tiroler im Herzen, Europäer im Geiste“. Der Wiener wurde wohlwollend eingebürgert. Salzburg hat Mozart, Innsbruck Maximilian, einen Kaiser, den Tiroler passend zur gewünschten Identität Innsbrucks als rauen Gesellen, der am liebsten in den Bergen ist, angepasst haben. Sein markantes Gesicht prangt heute auf allerhand Konsumartikeln, vom Käse bis zum Skilift steht der Kaiser für allerhand Profanes Pate. Lediglich für politische Agenden lässt er sich weniger gut vor den Karren spannen als Andreas Hofer. Wahrscheinlich ist es für den Durchschnittsbürger einfacher, sich mit einem revolutionären Wirt zu identifizieren als mit einem Kaiser.

Ferdinand II.: Principe und Renaissancefürst

Erzherzog Ferdinand II. von Österreich (1529 – 1595) zählt zu den schillerndsten Figuren der Tiroler Landesgeschichte. Sein Vater Kaiser Ferdinand I. ließ ihm eine ausgezeichnete Ausbildung angedeihen. Er wuchs am spanischen Hof seines Onkels Kaiser Karl V auf. Die Jahre, in denen Ferdinand seine Schulbildung erhielt, fallen in die Anfangszeit des jesuitischen Einflusses an den habsburgischen Höfen. Der junge Staatsmann wurde ganz im Sinne des frommen Humanismus erzogen. Dazu gesellten sich die Sitten des Hochadels der Renaissance. In jungen Jahren reiste er durch Italien und Burgund und hatte an den wohlhabenden Höfen dort einen Lebensstil kennengelernt, der sich unter der deutschen Aristokratie noch nicht durchgesetzt hatte. Ferdinand war das, was man heute als Globetrotter, Mitglied der Bildungselite oder Kosmopolit bezeichnen würde. Er galt als intelligent, charmant und kunstsinnig. Bei weniger exzentrischen Zeitgenossen genoss Ferdinand den Ruf eines unmoralischen und genusssüchtigen Wüstlings. Es wurde ihm schon zu Lebzeiten nachgesagt, ausschweifende und unsittliche Orgien zu veranstalten.

Ferdinands Vater teilte sein Reich unter seinen Söhnen auf. Maximilian II., der zu Recht unter dem elterlichen Verdacht der Häresie und dem Anhängen protestantischer Lehren stand, erbte Ober- und Niederösterreich sowie Böhmen und Ungarn. Ferdinands jüngerer Bruder Karl regierte in Innerösterreich, also Kärnten, Steiermark und der Krain. Das Mittelkind erhielt Tirol, das damals bis ins Engadin reichte, und die zerstückelten habsburgischen Vorlande im Westen der zentraleuropäischen Besitzungen. Ferdinand übernahm das Land Tirol als Landesfürst in turbulenten Zeiten. Er hatte bereits in seiner Jugend einige Jahre in Innsbruck verbracht. Die Bergwerke in Schwaz begannen wegen des billigen Silbers aus Amerika unrentabel zu werden. Die Silberschwemme aus den habsburgischen Besitzungen in Neu-Spanien jenseits des Atlantiks führte zu einer Inflation.

Diese finanziellen Probleme hielten Ferdinand aber nicht davon ab, persönliche und öffentliche Infrastruktur in Auftrag zu geben. Innsbruck profitierte wirtschaftlich und kulturell enorm davon, dass es nach Jahren ohne dezidiert einen Landesfürsten zu haben, nun wieder zum Zentrum eines Regenten wurde. Ferdinands erzherzogliche Präsenz lockte Aristokratie und Beamtenschaft nach den Jahrzehnten der Vernachlässigung nach Maximilians Ableben wieder an. In den späten 1560er Jahren war die Verwaltung wieder auf 1000 Personen angewachsen, die mit ihrem Geld die lokale Wirtschaft anfachten. Bäcker, Metzger und Gasthöfe florierten nach einigen kargeren Jahren wieder. Innsbruck besaß Ende des 16. Jahrhunderts im Vergleich mit anderen Städten überdurchschnittlich viele Gastwirte, die überdurchschnittlich gut an den Händlern, Gästen und Durchreisenden verdienten. Weinhäuser waren nicht nur Gastbetriebe, sondern auch Lager- und Handelsstätten.

Die italienischen Städte Florenz, Venedig und Mailand waren stilbildend in Kultur, Kunst und Architektur. Der Tiroler Hof Ferdinands sollte ihnen in nichts nachstehen. Vorbei sollten die Zeiten sein, in denen Deutsche in den schöneren Städten südlich der Alpen als unzivilisiert, barbarisch oder gar als Schweine bezeichnet wurden. Dazu ließ er Innsbruck im Geist der Renaissance umgestalten. Ganz im Trend der Zeit ahmte er die italienischen Adelshöfe nach. Hofarchitekt Giovanni Lucchese stand ihm dabei zur Seite. Einen ansehnlichen Teil seines Lebens verbrachte Ferdinand auf Schloss Ambras bei Innsbruck, wo er sich eine der kostbarsten Sammlungen von Kunstwerken und Rüstungen anlegte, die noch heute zu den wertvollsten der Welt ihrer Art zu zählen ist. Ferdinand verwandelte die Burg oberhalb des Dorfes Amras in einen modernen Hof. Seine Feste, Maskenbälle und Umzüge waren legendär. Während der Hochzeit eines Neffen ließ er 1800 Kälber und 130 Ochsen braten. Aus den Brunnen soll 10 Tage lang Wein statt Wasser geflossen sein.

Mit dem Schloss Ambras war es aber nicht getan, was die Veränderung Innsbrucks anbelangt. Westlich der Stadt erinnert ein Torbogen noch an den Tiergarten, ein Jagdrevier Ferdinands samt Lusthaus entworfen ebenfalls von Lucchese. Damit der Landesfürst sein Wochenenddomizil erreichen konnte, wurde eine Straße in die sumpfige Höttinger Au gelegt, die die Basis für die heutige Kranebitter Allee bildete. Das Lusthaus wurde 1786 durch den heute als Pulverturm bekannten Bau ersetzt, der einen Teil der sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck beheimatet. Dem fürstlichen Sport des Jagens folgte im ehemaligen Lusthaus, das der Pulverturm war, die Sportuniversität nach. In der Innenstadt ließ er das fürstliche Comedihaus am heutigen Rennweg errichten. Um Innsbrucks Trinkwasserversorgung zu verbessern, wurde unter Ferdinand die Mühlauerbrücke errichtet, um eine Wasserleitung vom Mühlaubach ins Stadtgebiet zu verlegen. Die Jesuiten, kurz vor Ferdinands Amtsantritt in Innsbruck eingetroffen, um lästigen Reformatoren und Kirchenkritikern das Leben schwer zu machen und das Bildungswesen neu aufzustellen, erhielten in der Silbergasse eine neue Kirche. Zahlreiche Neubauten wie die Klöster der Jesuiten, der Franziskaner, Kapuziner und Servitinnen kurbelten das Handwerk und die Baubranche an.

Die neuen Orden unterstützten Ferdinands Augenmerk auf die konfessionelle Ausrichtung seiner Schäfchen. In seiner 1573 erlassenen Tiroler Landesordnung schob er nicht nur Unzucht, Fluchen und Prostitution einen Riegel vor, sondern verpflichtete seine Untertanen zu einer gottesfürchtigen, also katholischen Lebensführung. Das „Verbott der Zauberey und Abgerglaubigen Warsagerey“ untersagte jedwegliche Abweichung vom wahren Glauben bei Androhung von Kerker, körperlicher Züchtigung und Enteignung. Juden mussten einen jederzeit gut sichtbaren Ring aus gelbem Stoff auf der linken Brustseite ihres Gewandes tragen. Gleichzeitig brachte Ferdinand einen jüdischen Finanzier nach Innsbruck, um die Geldgeschäfte für die aufwändige Hofführung abzuwickeln. Samuel May und seine Familie lebten als Fürstliche Schutzjuden in der Stadt. Daniel Levi erfreute Ferdinand mit Tanz und Harfenspiel am Theater und Elieser Lazarus kümmerte sich als Hofarzt um seine Gesundheit.

Die Bevölkerung zu schröpfen, prunkvoll zu leben, Protestantismus unter seinen wichtigen Beratern zu tolerieren und gleichzeitig den Protestantismus im Volk zu bekämpfen, war für den gelernten Renaissancefürsten kein Widerspruch. Bereits mit 15 Jahren zog er unter seinem Onkel Karl V. im Schmalkaldischen Krieg in die Schlacht gegen die Feinde der Römischen Kirche. Als Landesfürst verstand er sich als Advocatus Ecclesiae (Anm.: Vertreter der Kirche) in einem konfessionell absolutistischen Sinn, der für das Seelenheil seiner Untertanen verantwortlich war. Zwangsmaßnahmen, Stiftung von Kirchen und Klöstern wie den Franziskanern und den Kapuzinern in Innsbruck, verbesserte Seelsorge und die Inszenierung jesuitischer Theaterstücke wie „Die Enthauptung des Johannes“ waren die Waffen der Wahl gegen den Protestantismus. Ferdinands Frömmigkeit war zwar nicht aufgesetzt, er schaffte es aber wie die meisten seiner Zeitgenossen, sich situationselastisch anzupassen.

Die Politik Ferdinands stand unter passendem italienischem Einfluss der zeitgenössischen Avantgarde. Machiavelli schrieb sein Werk „Il Principe“, in dem davon die Rede war, dass Regierenden alles erlaubt sei, was für den Erfolg nötig ist, so sie denn unfähig waren, sie auch abgesetzt werden könnten. Ferdinand II. probierte diesem frühen absolutistischen Führungsstil gerecht zu werden und erließ mit seiner Tiroler Landesordnung für damalige Verhältnisse ein modernes juristisches Regelwerk. Für seine Untertanten bedeutete das höhere Steuerabgaben auf ihre Erträge sowie weitgehende Einschränkungen bei Almende, Fischerei- und Jagdrechten. Die Knappen, Bergbauunternehmer und die ausländischen Handelsgesellschaften mit ihren Kontoreien in Innsbruck trieben die Lebensmittelpreise zusätzlich in die Höhe. Man könnte es zusammenfassen, dass Ferdinand auf seinen Anwesen vergnüglich dem exklusiven Jagdvergnügen nachging, während seine Untertanten durch steigende Belastungen, Preise und Wildschäden am Existenzminimum lebten.

Sein Beziehungsleben war für ein Mitglied der Hocharistokratie exzentrisch. In erster "halbwilder Ehe" war Ferdinand mit der Bürgerlichen Philippine Welser verheiratet. Nachdem Ehefrau #1 verstorben war, heiratete Ferdinand mit 53 Jahren die tiefgläubige Anna Caterina Gonzaga, eine erst 16jährige Prinzessin von Mantua. Große Zuneigung haben die beiden allem Anschein nach aber nicht zueinander empfunden, zumal Anna Caterina eine Nichte Ferdinands war. Die Habsburger waren beim Thema Hochzeit unter Verwandten weniger zimperlich als bei der Ehe eines Adeligen mit einer Bürgerlichen. Auch mit ihr konnte er allerdings "nur" drei Töchter zeugen. Seine letzte Ruhestätte fand Ferdinand in der Silbernen Kapelle bei seiner ersten Ehefrau Philippine Welser.

Innsbruck und das Haus Habsburg

Innsbrucks Innenstadt wird heute von Gebäuden und Denkmälern geprägt, die an die Familie Habsburg erinnern. Die Habsburger waren über viele Jahrhunderte ein europäisches Herrscherhaus, zu dessen Einflussbereich verschiedenste Territorien gehörten. Am Zenit ihrer Macht waren sie die Herrscher über ein „Reich, in dem die Sonne nie untergeht“. Durch Kriege und geschickte Heirats- und Machtpolitik saßen sie in verschiedenen Epochen an den Schalthebeln der Macht zwischen Südamerika und der Ukraine. Innsbruck war immer wieder Schicksalsort dieser Herrscherdynastie. Besonders intensiv war das Verhältnis zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert. Durch die strategisch günstige Lage zwischen den italienischen Städten und deutschen Zentren wie Augsburg und Regensburg kam Innsbruck spätestens nach der Erhebung zur Residenzstadt unter Kaiser Maximilian ein besonderer Platz im Reich zu.

Tirol war Provinz und als konservativer Landstrich der Dynastie meist zugetan. Brav feierte man auch nach der Zeit als Residenzstadt die Geburt neuer Kinder der Herrscherfamilie mit Paraden und Prozessionen, trauerte bei Todesfällen in Gedenkmessen und verewigte Erzherzöge, Könige und Kaiser im öffentlichen Raum mit Statuen und Bildern. Auch die Habsburger schätzten die Nibelungentreue ihrer alpinen Untertanen. Der Jesuit Hartmann Grisar schrieb im 19. Jahrhundert folgendes über die Feierlichkeiten anlässlich der Geburt Erzherzog Leopolds im Jahr 1716:

„Welch imposanter Anblick aber, als bei hereinbrechender Nacht der Abt von Wilten vor der durch das Blut des Landes eingeweihten Annasäule, umgeben von den Studentenreihen und dem dichtgedrängten Volke, die religiöse Schlußfunktion abhielt; als da bei dem Scheine von Tausenden brennender Lichter und Fackeln die ganze Stadt zugleich mit der studirenden Jugend, der Hoffnung des Landes, den Himmel um Segen für den neugeborenen ersten Sohn des Kaisers anflehte.“

Die schwer zugängliche Lage machte es zum perfekten Fluchtort in unruhigen und krisenhaften Zeiten. Karl V. (1500 – 1558) floh während einer Auseinandersetzung mit dem protestantischen Schmalkaldischen Bund für einige Zeit nach Innsbruck. Ferdinand I. (1793 – 1875) ließ seine Familie fern der osmanischen Bedrohung im Osten Österreichs in Innsbruck verweilen. Franz Josef I. genoss kurz vor seiner Krönung im turbulenten Sommer der Revolution 1848 gemeinsam mit seinem Bruder Maximilian, der später als Kaiser von Mexiko von Aufständischen Nationalisten erschossen wurde, die Abgeschiedenheit Innsbrucks. Eine Tafel am Alpengasthof Heiligwasser über Igls erinnert daran, dass der Monarch hier im Rahmen seiner Besteigung des Patscherkofels nächtigte. Einige der Tiroler Landesfürsten aus dem Haus Habsburg hatten weder eine besondere Beziehung zu Tirol noch brachten sie diesem deutschen Land besondere Zuneigung entgegen. Ferdinand I. (1503 – 1564) wurde am spanischen Hof erzogen. Maximilians Enkel Karl V. war in Burgund aufgewachsen. Als er mit 17 Jahren zum ersten Mal spanischen Boden betrat, um das Erbe seiner Mutter Johanna über die Reiche Kastilien und Aragorn anzutreten, sprach er kein Wort spanisch. Als er 1519 zum Deutschen Kaiser gewählt wurde, sprach er kein Wort Deutsch.

Es waren auch nicht alle Habsburger glücklich in Innsbruck sein zu „dürfen“. Angeheiratete Prinzen und Prinzessinnen wie Maximilians zweite Frau Bianca Maria Sforza oder Ferdinand II. zweite Frau Anna Caterina Gonzaga strandeten ungefragt nach der Hochzeit in der rauen, deutschsprachigen Bergwelt. Stellt man sich zudem vor, was ein Umzug samt Heirat von Italien nach Tirol zu einem fremden Mann für einen Teenager bedeutet, kann man erahnen, wie schwer das Leben der Prinzessinnen war. Kinder der Aristokratie wurden bis ins 20. Jahrhundert vor allem dazu erzogen, politisch verheiratet zu werden. Widerspruch dagegen gab es keinen. Man mag sich das höfische Leben als prunkvoll vorstellen, Privatsphäre war in all dem Luxus nicht vorgesehen.

Seine habsburgische Blütezeit erlebte Innsbruck, als die Stadt Hauptresidenz der Tiroler Landesfürsten war. Ferdinand II., Maximilian III. und Leopold V. prägten mit ihren Gattinnen die Stadt während ihrer Regentschaft. Als Sigismund Franz von Habsburg (1630 – 1665) als letzter Landesfürst kinderlos starb, war auch der Titel der Residenzstadt Geschichte und Tirol wurde von einem Statthalter regiert. Der Tiroler Bergbau hatte an Wichtigkeit eingebüßt und bedurfte keiner gesonderten Aufmerksamkeit. Kurz darauf verloren die Habsburger mit Spanien und Burgund ihre Besitzungen in Westeuropa, was Innsbruck vom Zentrum an den Rand des Imperiums rückte. In der K.u.K. Monarchie des 19. Jahrhunderts war Innsbruck der westliche Außenposten eines Riesenreiches, das sich bis in die heutige Ukraine erstreckte. Franz Josef I. (1830 – 1916) herrschte zwischen 1848 und 1916 über ein multiethnisches Vielvölkerreich. Sein neoabsolutistisches Herrschaftsverständnis allerdings war aus der Zeit gefallen. Österreich hatte seit 1867 zwar ein Parlament und eine Verfassung, der Kaiser betrachtete diese Regierung allerdings als „seine“. Minister waren dem Kaiser gegenüber verantwortlich, der über der Regierung stand. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zerbrach das marode Reich. Am 28. Oktober 1918 wurde die Republik Tschechoslowakei ausgerufen, am 29. Oktober verabschiedeten sich Kroaten, Slowenen und Serben aus der Monarchie. Der letzte Kaiser Karl dankte am 11. November ab. Am 12. November erklärte sich „Deutschösterreich zur demokratischen Republik, in der alle Gewalt vom Volke ausgeht“. Das Kapitel der Habsburger war beendet.

Bei allen nationalen, wirtschaftlichen und demokratiepolitischen Problemen, die es in den Vielvölkerstaaten gab, die in verschiedenen Kompositionen und Ausprägungen den Habsburgern unterstanden, die nachfolgenden Nationalstaaten schafften es teilweise wesentlich schlechter die Interessen von Minderheiten und kulturellen Unterschiede innerhalb ihres Territoriums unter einen Hut zu bringen. Seit der EU-Osterweiterung wird die Habsburgermonarchie von einigen wohlmeinenden Historikern als ein vormoderner Vorgänger der Europäischen Union gesehen. Gemeinsam mit der katholischen Kirche prägten die Habsburger den öffentlichen Raum über Architektur, Kunst und Kultur. Goldenes Dachl, Hofburg, die Triumphpforte, Schloss Ambras, der Leopoldsbrunnen und viele weitere Bauwerke erinnern bis heute an die Präsenz der wohl bedeutendsten Herrscherdynastie der europäischen Geschichte in Innsbruck.

März 1848... und was er brachte

Das Jahr 1848 nimmt einen mythischen Platz in der europäischen Geschichte ein. Die Hotspots waren zwar nicht im abgeschiedenen Tirol, sondern in den großen Metropolen wie Paris, Wien, Budapest, Mailand oder Berlin zu finden, auch im Heiligen Land hinterließ das Revolutionsjahr aber kräftige Spuren. Im Gegensatz zum bäuerlich geprägten Umland hatte sich in Innsbruck ein aufgeklärtes Bildungsbürgertum entwickelt. Aufgeklärte Menschen wollten keine Untertanen eines Monarchen oder Landesfürsten mehr sein, sondern Bürger mit Rechten und Pflichten gegenüber einem Staat. Studenten und Freiberufler forderten politische Mitsprache, Pressefreiheit und Bürgerrechte. Arbeiter verlangten nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen. Besonders radikale Liberale und Nationalisten stellten sogar die Allmacht der Kirche in Frage.

Im März 1848 entlud sich in vielen Städten Europas dieses sozial und politisch hochexplosive Gemisch in Aufständen. In Innsbruck feierten Studenten und Professoren die neu erlassene Pressefreiheit mit einem Fackelzug. Im Großen und Ganzen ging die Revolution im gemächlichen Tirol aber ruhig vonstatten. Von einem spontanen Ausbruch der Emotionen zu sprechen wäre verwegen, der Termin des Zuges wurde wegen Schlechtwetter vom 20. auf den 21. März verschoben. Es kam kaum zu antihabsburgischen Ausschreitungen oder Übergriffen, ein verirrter Stein in ein Fenster der Jesuiten war einer der Höhepunkte der alpinen Variante der Revolution von 1848. Die Studenten unterstützten das Stadtmagistrat sogar dabei, die öffentliche Ordnung zu überwachen, um so dem Monarchen ihre Dankbarkeit für die neu gewährten Freiheiten und ihre Treue zu zeigen.

Die anfängliche Begeisterung für bürgerliche Revolution wurde in Innsbruck schnell von deutschnationalem, patriotischen Rausch abgelöst. Am 6. April 1848 wurde vom Gubernator Tirols die deutsche Fahne während eines feierlichen Umzugs geschwungen. Auch auf dem Stadtturm wurde eine deutsche Tricolore gehisst. Während sich Studenten, Arbeiter, liberal-nationalistisch gesinnte Bürger, Republikaner, Anhänger einer konstitutionellen Monarchie und katholische Konservative bei gesellschaftlichen Themen wie der Pressefreiheit nicht einig wurden, teilte man die Abneigung gegen die italienische Unabhängigkeitsbewegung, die von Piemont und Mailand ausgehend Norditalien erfasst hatte. Innsbrucker Studenten und Schützen zogen mit Unterstützung der k.k. Armeeführung ins Trentino, um die Unruhen und Aufstände im Keim zu ersticken. Bekannte Mitglieder dieses Korps waren der bereits in die Jahre gekommene Pater Haspinger, der bereits mit Andreas Hofer 1809 zu Felde zog, und Adolf Pichler. Johann Nepomuk Mahl-Schedl, vermögender Besitzer von Schloss Büchsenhausen, stattete sogar eine eigene Kompanie aus, mit der er zur Grenzsicherung über den Brenner zog.

Auch die Stadt Innsbruck als politisches und wirtschaftliches Zentrum des multinationalen Kronlandes Tirol und Heimat vieler Italienischsprachiger wurde zur Arena dieses Nationalitätenkonflikts. In Kombination mit reichlich Alkohol bereiteten anti-italienische Gefühle in Innsbruck mehr Gefahr für die öffentliche Ordnung als die nach bürgerlichen Freiheiten. Ein Streit zwischen einem deutschsprachigen Handwerker und einem italienischsprachigen Ladiner schaukelte sich dermaßen auf, dass es beinahe zu einem Pogrom gegenüber den zahlreichen Betrieben und Gaststätten von italienischsprachigen Tirolern gekommen wäre.

Die relative Beschaulichkeit Innsbrucks kam dem unter Druck stehenden Kaiserhaus recht. Als es in Wien auch nach dem März nicht aufhörte zu brodeln, floh Kaiser Ferdinand im Mai nach Tirol. Folgt man den Presseberichten aus dieser Zeit, wurde er von der Bevölkerung begeistert empfangen.

"Wie heißt das Land, dem solche Ehre zu Theil wird, wer ist das Volk, das ein solches Vertrauen genießt in dieser verhängnißvollen Zeit? Stützt sich die Ruhe und Sicherheit hier bloß auf die Sage aus alter Zeit, oder liegt auch in der Gegenwart ein Grund, auf dem man bauen kann, den der Wind nicht weg bläst, und der Sturm nicht erschüttert? Dieses Alipenland heißt Tirol, gefällts dir wohl? Ja, das tirolische Volk allein bewährt in der Mitte des aufgewühlten Europa die Ehrfurcht und Treue, den Muth und die Kraft für sein angestammtes Regentenhaus, während ringsum Auflehnung, Widerspruch. Trotz und Forderung, häufig sogar Aufruhr und Umsturz toben; Tirol allein hält fest ohne Wanken an Sitte und Gehorsam, auf Religion, Wahrheit und Recht, während anderwärts die Frechheit und Lüge, der Wahnsinn und die Leidenschaften herrschen anstatt folgen wollen. Und während im großen Kaiserreiche sich die Bande überall lockern, oder gar zu lösen drohen; wo die Willkühr, von den Begierden getrieben, Gesetze umstürzt, offenen Aufruhr predigt, täglich mit neuen Forderungen losgeht; eigenmächtig ephemere- wie das Wetter wechselnde Einrichtungen schafft; während Wien, die alte sonst so friedliche Kaiserstadt, sich von der erhitzten Phantasie der Jugend lenken und gängeln läßt, und die Räthe des Reichs auf eine schmähliche Weise behandelt, nach Laune beliebig, und mit jakobinischer Anmaßung, über alle Provinzen verfügend, absetzt und anstellt, ja sogar ohne Ehrfurcht, den Kaiser mit Sturm-Petitionen verfolgt; während jetzt von allen Seiten her Deputationen mit Ergebenheits-Addressen mit Bittgesuchen und Loyalitätsversicherungen dem Kaiser nach Innsbruck folgen, steht Tirol ganz ruhig, gleich einer stillen Insel, mitten im brausenden Meeressturme, und des kleinen Völkchens treue Brust bildet, wie seine Berge und Felsen, eine feste Mauer in Gesetz und Ordnung, für den Kaiser und das Vaterland."

Im Juni stieg auch ein junger Franz Josef, damals noch nicht Kaiser, am Rückweg von den Schlachtfeldern Norditaliens in der Hofburg ab, anstatt direkt nach Wien zu reisen. Innsbruck war wieder Residenzstadt, wenn auch nur für einen Sommer. Während in Wien, Mailand und Budapest Blut floss, genoss die kaiserliche Familie das Tiroler Landleben. Ferdinand, Franz Karl, seine Frau Sophie und Franz Josef empfingen Gäste von ausländischen Fürstenhöfen und ließen sich im Vierspänner zu den Ausflugszielen der Region wie der Weiherburg, zur Stefansbrücke, nach Kranebitten und hoch hinauf bis Heiligwasser chauffieren. Wenig später war es allerdings vorbei mit der Gemütlichkeit. Der als nicht mehr amtstauglich geltende Ferdinand übergab unter sanftem Druck die Fackel der Regentenwürde an Franz Josef I. Im Juli 1848 kam es in Wien in der Hofreitschule zur Abhaltung einer ersten parlamentarischen Sitzung. Eine erste Verfassung wurde in Kraft gesetzt. Der Reformwille der Monarchie flachte aber schnell wieder ab. Das neue Parlament war ein Reichsrat, es konnte keine bindenden Gesetze erlassen, der Kaiser besuchte es Zeit seines Lebens nie und verstand auch nicht, warum die Donaumonarchie als von Gott eingesetzt diesen Rat benötigt.

Die zart in Gang gesetzte Liberalisierung nahm in den Städten trotzdem ihren Lauf. Innsbruck erhielt den Status einer Stadt mit eigenem Statut. Das Innsbrucker Gemeinderecht sah ein Bürgerrecht vor, das zwar an Besitz oder die Abgabe von Steuern gebunden war, jedoch den Angehörigen der Gemeinde gewisse Rechte gesetzlich zusicherte. Das Heimatrecht konnte durch Geburt, Verehelichung oder außerordentlicher Verleihung erworben werden und verlieh zumindest den männlichen Volljährigen das Wahlrecht auf kommunaler Ebene. Geriet man in finanzielle Notlage, so hatte man das Anrecht auf eine Grundversorgung durch die Stadt.

Innerhalb der Stadtregierung setzte sich dank des Mehrheitswahlrechtes nach Zensus die großdeutsch-liberale Fraktion durch, in der Händler, Gewerbetreibende, Industrielle und Gastwirte den Ton angaben. Am 2. Juni 1848 erschien die erste Ausgabe der liberal und großdeutsch gesinnten Innsbrucker Zeitung, der obiger Artikel zur Ankunft des Kaisers in Innsbruck entnommen ist. Konservative hingegen lasen das Volksblatt für Tirol und Vorarlberg. Gemäßigte Leser, die eine konstitutionelle Monarchie befürworteten, konsumierten bevorzugt den Bothen für Tirol und Vorarlberg. Mit der Pressefreiheit war es aber schnell wieder vorbei. Die zuvor abgeschaffte Zensur wurde in Teilen wieder eingeführt. Herausgeber von Zeitungen mussten einigen Schikanen der Obrigkeit unterziehen. Zeitungen durften nicht gegen Landesregierung, Monarchie oder Kirche schreiben.

"Wer durch Druckschriften andere zu Handlungen auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, durch welche die gewaltsame Losreißung eines Theiles von dem einheitlichen Staatsverbande... des Kaiserthums Österreich bewirkt... oder der allgemeine öster. Reichstag oder die Landtage der einzelnen Kronländer... gewalttätig stört... wird mit schwerem Kerker von zwei bis zehn Jahren Haft bestraft."

Nachdem Innsbruck 1849 Meran auch offiziell als Landeshauptstadt abgelöste hatte und somit auch endgültig zum politischen Zentrum Tirols geworden war, bildeten sich Parteien. Ab 1868 stellte die liberal und großdeutsch orientierte Partei den Bürgermeister der Stadt Innsbruck. Der Einfluss der Kirche nahm in Innsbruck im Gegensatz zu den Umlandgemeinden ab. Individualismus, Kapitalismus, Nationalismus und Konsum sprangen in die Bresche. Neue Arbeitswelten, Kaufhäuser, Theater, Cafés und Tanzlokale verdrängten Religion zwar auch in der Stadt nicht, die Gewichtung wurde durch die 1848 errungenen bürgerlichen Freiheiten aber eine andere.

Die vielleicht wichtigste Gesetzesänderung war das Grundentlastungspatent. In Innsbruck hielt der Klerus, vor allem das Stift Wilten, einen großen Teil des bäuerlichen Grundbesitzes. Kirche und Adel waren nicht steuerpflichtig. 1848/49 wurden in Österreich Grundherrschaft und Untertänigkeitsverhältnis aufgehoben. Abgelöst wurden damit Grundzinsen, Zehent und Robot. Die Grundherren erhielten im Rahmen der Grundentlastung ein Drittel des Wertes ihrer Ländereien vom Staat, ein Drittel wurde als Steuererleichterung gewertet, ein Drittel der Ablöse mussten die Bauern selbst übernehmen. Sie konnten diesen Betrag in Raten innert zwanzig Jahren abzahlen.

Die Nachwirkungen sind bis heute zu spüren. Die Nachkommen der damals erfolgreichen Bauern genießen durch den geerbten Landbesitz, der auf die Grundentlastung 1848 zurückzuführen ist, die Früchte des Wohlstandes und auch politischen Einfluss durch Grundstücksverkäufe für Wohnbau, Pachten und Ablösen der öffentlichen Hand für Infrastrukturprojekte. Die grundbesitzenden Adeligen von einst mussten sich mit der Schmach abfinden, bürgerlicher Arbeit nachzugehen. Der Übergang vom Geburtsrecht zum privilegierten Status innerhalb der Gesellschaft dank finanzieller Mittel, Netzwerken und Ausbildung gelang häufig. Viele Innsbrucker Akademikerdynastien nahmen ihren Ausgang in den Jahrzehnten nach 1848.

Das bis dato unbekannte Phänomen der Freizeit kam, wenn auch für den größten Teil nur spärlich, auf und begünstigte gemeinsam mit frei verfügbarem Einkommen einer größeren Anzahl an Menschen Hobbies. Zivile Organisationen und Vereine, vom Lesezirkel über Sängerbünde, Feuerwehren und Sportvereine, gründeten sich. Auch im Stadtbild manifestierte sich das Revolutionsjahr. Parks wie der Englische Garten beim Schloss Ambras oder der Hofgarten waren nicht mehr exklusiv der Aristokratie vorbehalten, sondern dienten den Bürgern als Naherholungsgebiete vom beengten Dasein. In St. Nikolaus entstand der Waltherpark als kleine Ruheoase. Einen Stock höher eröffnete im Schloss Büchsenhausen Tirols erste Schwimm- und Badeanstalt, wenig später folgte ein weiteres Bad in Dreiheiligen. Ausflugsgasthöfe rund um Innsbruck florierten. Neben den gehobenen Restaurants und Hotels entstand eine Szene aus Gastwirtschaften, in denen sich auch Arbeiter und Angestellte gemütliche Abende bei Theater, Musik und Tanz leisten konnten.