Westfriedhof

Fritz-Pregl-Straße / Schöpfstraße

Wissenswert

Es ist ein Merkmal städtischer Erweiterung und Entwicklung, dass Infrastruktur sich nicht nur technisch verändert, sondern auch was die Positionierung innerhalb der Gemeinde angeht. Friedhöfe und Krankenhäuser wachsen nicht nur, sondern verlagern sich häufig in Richtung der neuen Randgebiete. Als Innsbruck von der kleinen Gemeinde an der Brücke zu einer Stadt wurde, verlegte man den Friedhof von der Pfarrkirche innerhalb der Stadtmauern neben das Stadtspital an den heutigen Adolf-Pichler-Platz. Die sich ausdehnende Hofburg unter Kaiser Maximilian benötigte den Platz des alten Gottesackers. Im 19. Jahrhundert, als um die Spitalskirche und den Gottesacker mehr und mehr Gebäude in die Höhe wuchsen, wanderten beide Institutionen nach Westen. Der Tiroler Kunsthistoriker Heinrich Hammer (1873 – 1953) beschrieb die Umsiedlung 1923 in seinem Buch Kunstgeschichtlicher Führer durch die Bauwerke und Denkmäler folgendermaßen:

„Der älteste Friedhof der Stadt lag um die St. Jakobs-Pfarrkirche; offenbar wegen der sich ausdehnenden Hofburg Maximilians I. wurde er 1510 außerhalb der Stadt verlegt, zur Hl. Geist-Spitalskirche, wo schon 1510–16 eine gotische Doppelkapelle (unten zu Ehren der Heiligen Michael und Veit, oben Hl. Anna) und (1571, 1591) Bogengänge entstanden. Nachdem dieser „alte“ Friedhof mehrmals (1849) vergrößert worden war, beschloss die Stadt 1855, einen neuen Gottesacker im Westen der Stadt anzulegen, eröffnete 1856 bereits einen Teil desselben und stellte im selben Zeitpunkt die Beerdigungen auf dem alten Friedhof ein, dessen Kapelle und Gräber dann 1869 unter barbarischer Zerstörung des größten Teiles der alten Grabsteine abgebrochen wurden; seinen Platz nimmt jetzt die 1869 erbaute Staatsoberrealschule und der 1896 abgesteckte Karl Ludwig-Platz ein.“

Die Umsiedlung war nicht nur dem Platzmangel geschuldet, auch die Hygienevorstellungen der Menschen gingen nicht mehr konform mit einem Friedhof mitten im Zentrum. Der aufgeklärte Kaiser Josef II. scheiterte zwar mit seinem Wunsch nach mehr Rationalität beim Thema Tod und Sterben, der in der Einführung von wiederverwertbaren Klappsärgen gipfelte, in der Zeit nach 1848 brachen aber auch im katholischen Tirol neue Zeiten an. Die Stadt Innsbruck schrieb 1855 einen Wettbewerb zur Gestaltung eines neuen Friedhofs aus. Die Vorgaben waren ein rechteckiger Grundriss und die Gestaltung der Anlage nach dem Vorbild eines italienischen Campo Santo. Carl Müller konnte sich mit seinem zeitgenössisch modernen Entwurf mit mehreren Eingängen und kunstvoll gestalteten Arkaden, die die heute nördlich von der Einsegnungshalle gelegenen Gräberfelder umfasste, durchsetzen. Der neue Friedhof wurde im Sommer 1856 auf den unbebauten Wiltener Feldern südlich des Innrain gebaut. Der Arkadengang wurde von Franz Plattner, August von Wörndle, Mathias Schmid und Georg Mader, einem der Mitbegründer der Tiroler Glasmalerei, in einem späten Wurf des damals modernen, romantischen Nazarenerstils gestaltet. 1859 schaffte der Brunecker Künstler Josef Gröbmer (1815 – 1882) die Statue des Auferstandenen über dem damaligen Hauptportal am Nordeingang

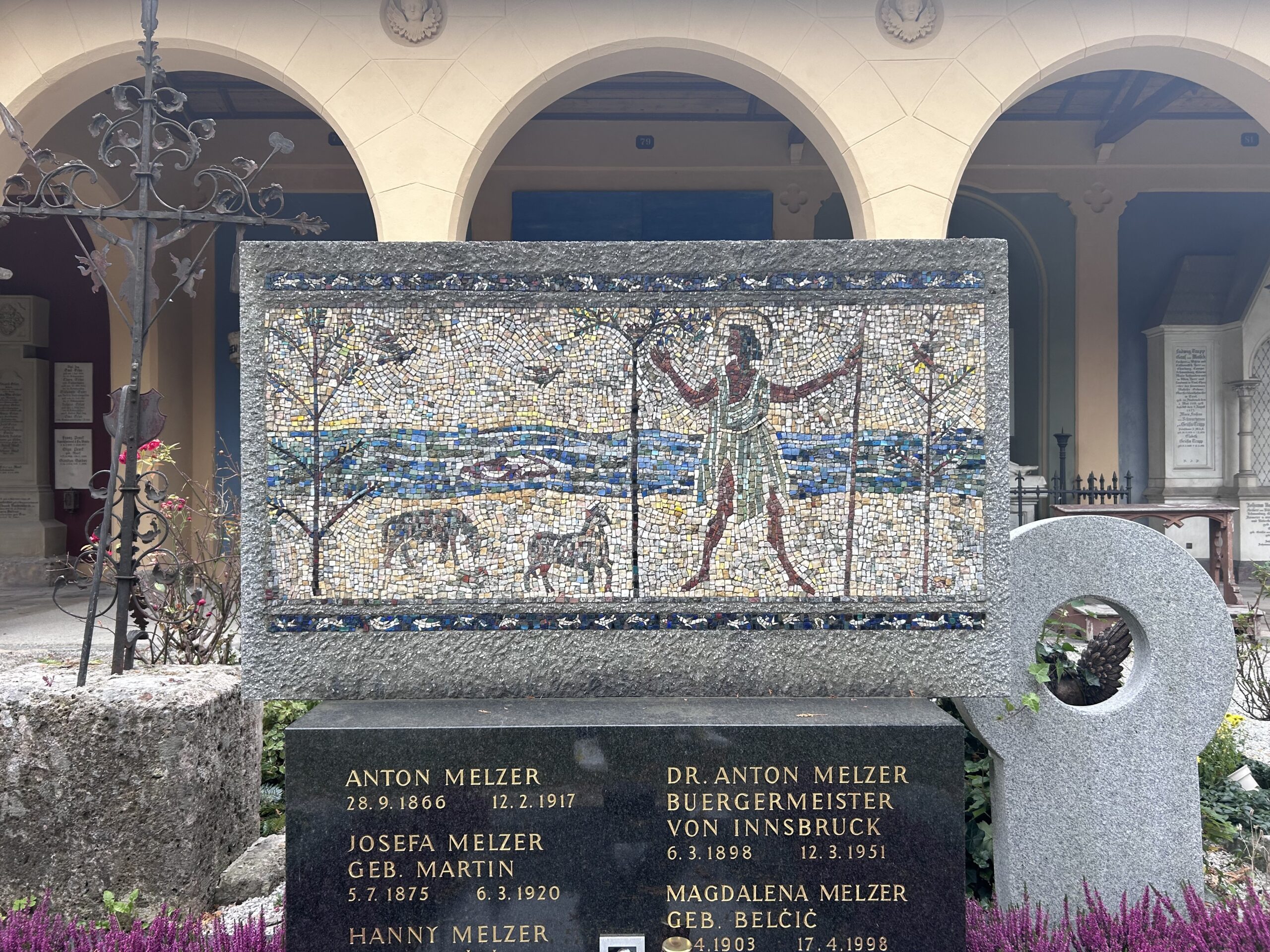

Ein Spaziergang durch die gepflegte Anlage mit ihren alten Bäumen ist wie ein Museumsbesuch und eine Reise in die Vergangenheit. Die Denkmäler und Grabstätten zeigen nicht nur die verschiedensten Kunstrichtungen, sondern geben auch viel über die Begrabenen und die Umstände der jeweiligen Zeit preis. Viele der Grabstätten, wie das Monument der Familie Unterberger und die neogotische Gruft des Innsbrucker Komponisten Josef Pembaur, sind wie die Arkaden mit Malereien im Nazarenerstil versehen und deuten auf die tiefe Frömmigkeit der Beerdigten hin. Der Grabstein des sozialdemokratischen Innsbrucker Politikerehepaares Maria und Martin Rapoldi wurde hingegen als Mosaik im typisch sachlich-republikanischen Stil der Zwischenkriegszeit gestaltet. Die androgyn wirkende Figur trägt Palmzweig und Krone, darunter prangt stolz das Stadtwappen Innsbrucks als säkulares Symbol. Auch das sparsam gehaltene, bürgerliche Ehrengrab Josef Kiebachs trägt das Stadtwappen. Das Grabmal des letzten Landeshauptmanns der k.u.k. Monarchie Josef Schraffl (1855 – 1922) versprüht mit einem barock-leidenden Gekreuzigten und steinernem Adler die allgemeine Stimmungslage des frisch nach dem Ersten Weltkrieg am Brenner geteilten Landes Tirol. Unter Arkade 96 befindet sich die Grablege des großdeutsch-nationalen Bürgermeisters Wilhelm Greils, der einer aus der Antike entsprungenen, verhüllten Frau deutsches Eichenlaub in die Hand gibt. Der Trentiner Bildhauer Andrea Malfatti gestaltete Die Oberer´sche Grabstätte in Arkade 48 mit der Verklärung Christi und die Lodron´sche Grabstätte Trauernde Mädchengestalt in Arkade 52 im italienisch-naturalistischen Stil. 1909 ließ der Innsbrucker Baumeister Josef Retter zentral im neueren, südlichen Teil des Friedhofs eine neogotische Kapelle, die mittlerweile dank ihres romantischen Efeubewuchses als Filmkulisse dienen könnte, als Familiengrablege errichten. Die massive Holztür wird von einem Mosaik umrahmt, das dem Jugendstil nahesteht.

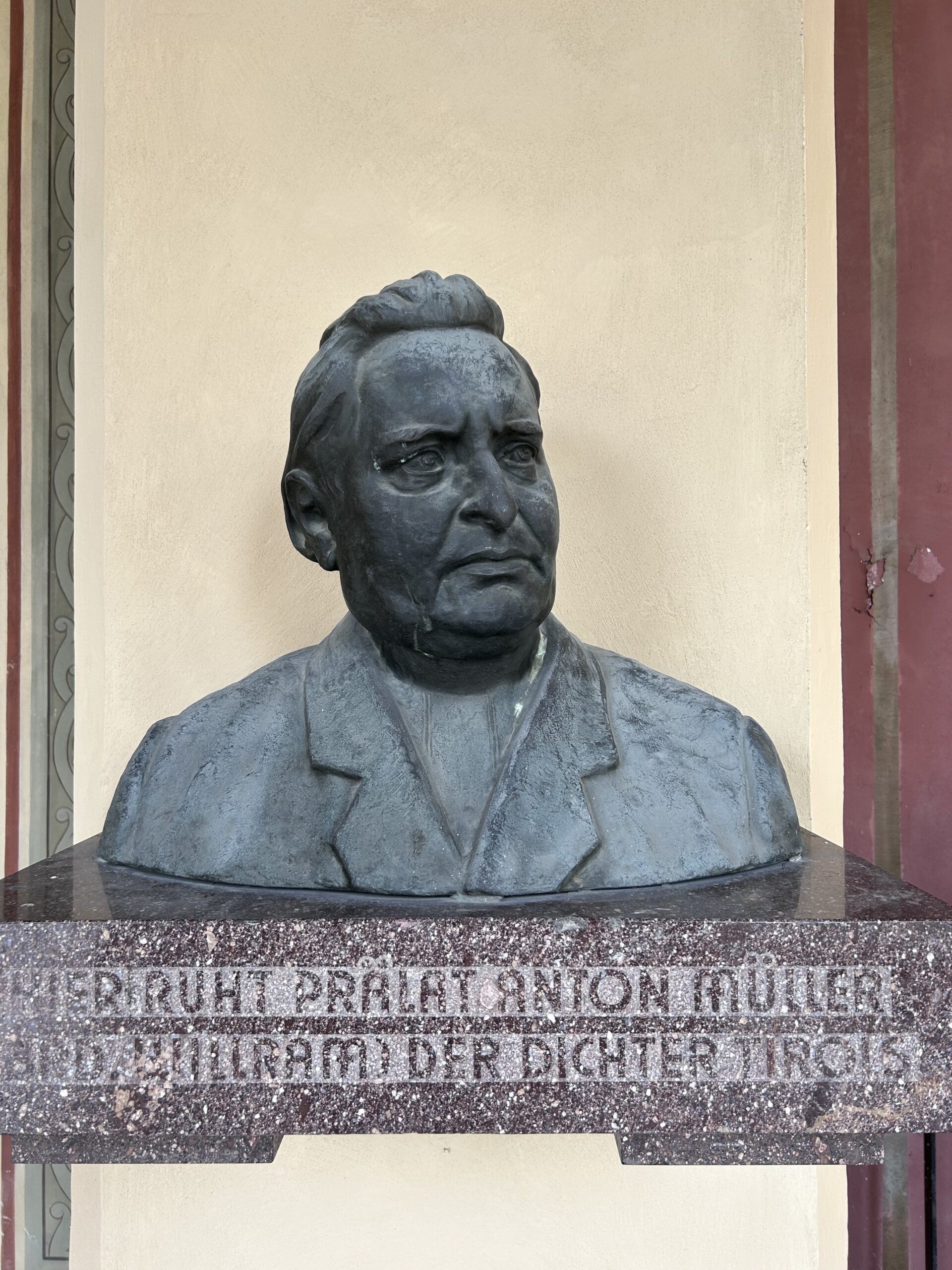

Einige der aufwändig gestalteten Denkmäler, Ehrengräber und Familiengrablegen bedeutender Innsbrucker sind durchaus umstritten. Eine Büste erinnert an Prälat Anton Müllner, der als kriegstreibender Dichter unter dem Synonym Bruder Willram wüste Machwerke fabrizierte. Besonders „patriotisch“ präsentiert sich das Gefallenendenkmal der schlagenden Burschenschaft Suevia. Ihren Wahlspruch „Freiheit, Ehre, Vaterland“, den sie sich mit anderen deutschnationalen schlagenden akademischen Verbindungen wie der Libertas in Wien teilen, wird von einer martialischen Figur gekrönt. Der erste Bürgermeister der Nachkriegszeit Anton Melzer (1898 – 1951), der nach 1938 aus dem Stadtrat entfernt wurde und lange Zeit im Lager Reichenau in Haft war, hat sein kunstvoll gestaltetes Ehrengrab in unmittelbarer Nähe zur letzten Ruhestätte von Egon Denz, der während der NS-Zeit Bürgermeister in Innsbruck war.

Die ältesten Ehrengräber wurden wie auch das Kruzifix im Zentrum des Nordteils der Anlage 1858 vom alten städtischen Friedhof auf den neuen Zentralfriedhof übertragen, zum Beispiel die Grabstätte des Hofbildhauers unter Ferdinand I. Alexander Colin (1527 – 1612), der sich sein Denkmal mit der Erweckung des Lazarus zu Lebzeiten selbst schuf, oder des Vertreters der frühen Aufklärung in Österreich und Kanzlers von Tirol Josef von Hormayr (1705 – 1779). Ein besonders gruseliges Denkmal am Nordeingang erinnert an diese Übersiedlung. Josef fertigte das Ensemble 1775 für die Grabstätte der Grafen Wolkenstein-Trostburg an, einem der ältesten Adelsgeschlechter Tirols. 1873 wurde das neogotische Denkmal von der Stadt direkt vor dem Haupteingang aufgestellt. Im selben Jahr erwähnten die Innsbrucker Nachrichten das Denkmal lobend in einem Bericht rund um den Friedhof zu Allerseelen:

„Den Friedhof nach dieser kurzen Rundschau verlassend, begegnen wir in demselben, theilweise etwas hinter Cypressen versteckt, heuer einem bekannten Denkmale aus dem alten Friedhofe. Das dort gestandene ehemals Wolkenstein'sche Monument hat die Stadtvertretung vom Bildhauer Grissemann restauriren und in sinniger Weise zur Erinnerung an alle aus dem alten Friedhofe übertragenen Ueberreste hier aufstellen lassen. Dieses bedeutende Marmorwerk aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts bildet mit seinem etwas geckenhaft die Sanduhr über den hohen Sarg haltenden Alten, dem Gevatter Tod, und der schönen ihm gegenüberstehenden weiblichen Figur, die sich mit Grauen von ihm abwendet, eine Zierde unseres Friedhofes, der nachgerade eine Stätte tirolischer Kunst geworden.“

Das Denkmal zeigt Saturn, das römische Äquivalent zum griechischen Gott Chronos. Die kunstvoll gestalteten Figuren im Stil der klassischen Antike erstaunlich gut in die 1870er Jahre, die vom beginnenden Historismus geprägt waren. Saturn war der römische Schutzpatron der Zeit, des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Der Legende nach verschlang der Himmelsvater seine eigenen Kinder, um zu verhindern, dass er von ihnen als Herrscher entmachtet wird. Sein Sohn Jupiter, der griechische Zeus, wurde aber gerettet und konnte ihn stürzen. Das Denkmal zeigt Saturn in Gestalt eines Todesengels, der einer trauernden Frau über einen Totenkopf gebeugt unbarmherzig eine abgelaufene Sanduhr vorhält, während ein Kind am Fuße des Sarkophags sein Gesicht mit einem Schleier verhüllt.

Drei Jahre nach der Einweihung des neuen städtischen Friedhofs eröffnete die Stadt südlich der Hauptanlage den evangelischen Teil, natürlich baulich getrennt, um die katholische Ordnung im Land Tirol aufrecht zu erhalten. Fünf Jahre später folgte der jüdische Teil, ebenfalls eigens eingefriedet. Der ehemalige jüdische Friedhof am Judenbühel in St. Nikolaus musste verlegt werden, nachdem die Gräber mehrmals verwüstet worden waren. 1961 sollte sich diese traurige Geschichte während der Eichmann-Prozesse wiederholen, als der jüdische Teil am Westfriedhof erneut von Unbekannten geschändet wurde. 1889 wuchs der Friedhof auf seine doppelte Fläche an, nachdem die Anlage innerhalb von etwas mehr als 30 Jahren zu klein geworden war. Der ehemalige Abschluss mit der Friedhofskapelle wurde zum Verbindungsteil, der Haupteingang wurde ans Ostende verlegt.

Im kurzen Wirtschaftsaufschwung der Zwischenkriegszeit wurde die nach der Eröffnung des Pradler Friedhofs Westfriedhof genannte Anlage erneut erweitert und modernisiert. Die Kapelle in der Mitte der Anlage 1927 wurde nach Plänen des städtischen Baubeamten Franz Wiesenberg im kubischen Stil mit Pyramidendach erneuert. Das steinerne Ensemble über dem Eingang in die neue Einsegnungshalle mit Gott Vater, Sohn und dem Heiligen Geist ist im sachlichen Stil der Zwischenkriegszeit gestaltet. Gottlieb Schuller und Rudolf Jettmar gestalteten die Gemälde, Franz Santifaller die Holzfiguren, die Glaube, Liebe und Hoffnung symbolisieren. Im Inneren schmücken Mosaike der Tiroler Glasmalerei die Wände. Die alte Vorhalle mit den Fresken Untergang der Welt, Jüngstes Gericht und Himmlisches Jerusalem Franz Plattners blieb zum Glück erhalten. Der Friedhof erhielt gemäß den modernen Vorstellungen der Zeit der Ersten Republik einen kleinen Urnenhain. Die Umstellung des Beerdigungsritus vom pompösen orthodoxen Ritus zur bürgerlichen Verbrennung war eine der ersten Maßnahmen in der revolutionären Sowjetunion der 1920er Jahre, um die Abkehr vom monarchistischen System des Zarismus zu manifestieren. Die in Innsbruck starke Sozialdemokratie konnte mit dem Urnenhain nur einen Teilerfolg landen landen. Das geplante Krematorium war dann doch zu viel des Guten und zerschellte, wie schon der wiederverwertbare Sarg Josefs II. an den Protesten des katholischen Teils Tirols.

Glaube, Kirche, Obrigkeit und Herrschaft

Die Fülle an Kirchen, Kapellen, Kruzifixen und Wandmalereien im öffentlichen Raum wirkt auf viele Besucher Innsbrucks aus anderen Ländern eigenartig. Nicht nur Gotteshäuser, auch viele Privathäuser sind mit Darstellungen der Heiligen Familie oder biblischen Szenen geschmückt. Der christliche Glaube und seine Institutionen waren in ganz Europa über Jahrhunderte alltagsbestimmend. Innsbruck als Residenzstadt der streng katholischen Habsburger und Hauptstadt des selbsternannten Heiligen Landes Tirol wurde bei der Ausstattung mit kirchlichen Bauwerkern besonders beglückt. Allein die Dimension der Kirchen umgelegt auf die Verhältnisse vergangener Zeiten sind gigantisch. Die Stadt mit ihren knapp 5000 Einwohnern besaß im 16. Jahrhundert mehrere Kirchen, die in Pracht und Größe jedes andere Gebäude überstrahlte, auch die Paläste der Aristokratie. Das Kloster Wilten war ein Riesenkomplex inmitten eines kleinen Bauerndorfes, das sich darum gruppierte. Die räumlichen Ausmaße der Gotteshäuser spiegelt die Bedeutung im politischen und sozialen Gefüge wider.

Die Kirche war für viele Innsbrucker nicht nur moralische Instanz, sondern auch weltlicher Grundherr. Der Bischof von Brixen war formal hierarchisch dem Landesfürsten gleichgestellt. Die Bauern arbeiteten auf den Landgütern des Bischofs wie sie auf den Landgütern eines weltlichen Fürsten für diesen arbeiteten. Damit hatte sie die Steuer- und Rechtshoheit über viele Menschen. Die kirchlichen Grundbesitzer galten dabei nicht als weniger streng, sondern sogar als besonders fordernd gegenüber ihren Untertanen. Gleichzeitig war es auch in Innsbruck der Klerus, der sich in großen Teilen um das Sozialwesen, Krankenpflege, Armen- und Waisenversorgung, Speisungen und Bildung sorgte. Der Einfluss der Kirche reichte in die materielle Welt ähnlich wie es heute der Staat mit Finanzamt, Polizei, Schulwesen und Arbeitsamt tut. Was uns heute Demokratie, Parlament und Marktwirtschaft sind, waren den Menschen vergangener Jahrhunderte Bibel und Pfarrer: Eine Realität, die die Ordnung aufrecht hält. Zu glauben, alle Kirchenmänner wären zynische Machtmenschen gewesen, die ihre ungebildeten Untertanen ausnützten, ist nicht richtig. Der Großteil sowohl des Klerus wie auch der Adeligen war fromm und gottergeben, wenn auch auf eine aus heutiger Sicht nur schwer verständliche Art und Weise. Verletzungen der Religion und Sitten wurden in der späten Neuzeit vor weltlichen Gerichten verhandelt und streng geahndet. Die Anklage bei Verfehlungen lautete Häresie, worunter eine Vielzahl an Vergehen zusammengefasst wurde. Sodomie, also jede sexuelle Handlung, die nicht der Fortpflanzung diente, Zauberei, Hexerei, Gotteslästerung – kurz jede Abwendung vom rechten Gottesglauben, konnte mit Verbrennung geahndet werden. Das Verbrennen sollte die Verurteilten gleichzeitig reinigen und sie samt ihrem sündigen Treiben endgültig vernichten, um das Böse aus der Gemeinschaft zu tilgen. Bis in die Angelegenheiten des täglichen Lebens regelte die Kirche lange Zeit das alltägliche Sozialgefüge der Menschen. Kirchenglocken bestimmten den Zeitplan der Menschen. Ihr Klang rief zur Arbeit, zum Gottesdienst oder informierte als Totengeläut über das Dahinscheiden eines Mitglieds der Gemeinde. Menschen konnten einzelne Glockenklänge und ihre Bedeutung voneinander unterscheiden. Sonn- und Feiertage strukturierten die Zeit. Fastentage regelten den Speiseplan. Familienleben, Sexualität und individuelles Verhalten hatten sich an den von der Kirche vorgegebenen Moral zu orientieren. Das Seelenheil im nächsten Leben war für viele Menschen wichtiger als das Lebensglück auf Erden, war dies doch ohnehin vom determinierten Zeitgeschehen und göttlichen Willen vorherbestimmt. Fegefeuer, letztes Gericht und Höllenqualen waren Realität und verschreckten und disziplinierten auch Erwachsene.

Während das Innsbrucker Bürgertum von den Ideen der Aufklärung nach den Napoleonischen Kriegen zumindest sanft wachgeküsst wurde, blieb der Großteil der Menschen weiterhin der Mischung aus konservativem Katholizismus und abergläubischer Volksfrömmigkeit verbunden. Religiosität war nicht unbedingt eine Frage von Herkunft und Stand, wie die gesellschaftlichen, medialen und politischen Auseinandersetzungen entlang der Bruchlinie zwischen Liberalen und Konservativ immer wieder aufzeigten. Seit der Dezemberverfassung von 1867 war die freie Religionsausübung zwar gesetzlich verankert, Staat und Religion blieben aber eng verknüpft. Die Wahrmund-Affäre, die sich im frühen 20. Jahrhundert ausgehend von der Universität Innsbruck über die gesamte K.u.K. Monarchie ausbreitete, war nur eines von vielen Beispielen für den Einfluss, den die Kirche bis in die 1970er Jahre hin ausübte. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg nahm diese politische Krise, die die gesamte Monarchie erfassen sollte in Innsbruck ihren Anfang. Ludwig Wahrmund (1861 – 1932) war Ordinarius für Kirchenrecht an der Juridischen Fakultät der Universität Innsbruck. Wahrmund, vom Tiroler Landeshauptmann eigentlich dafür ausgewählt, um den Katholizismus an der als zu liberal eingestuften Innsbrucker Universität zu stärken, war Anhänger einer aufgeklärten Theologie. Im Gegensatz zu den konservativen Vertretern in Klerus und Politik sahen Reformkatholiken den Papst nur als spirituelles Oberhaupt, nicht aber als weltlich Instanz, an. Studenten sollten nach Wahrmunds Auffassung die Lücke und die Gegensätze zwischen Kirche und moderner Welt verringern, anstatt sie einzuzementieren. Seit 1848 hatten sich die Gräben zwischen liberal-nationalen, sozialistischen, konservativen und reformorientiert-katholischen Interessensgruppen und Parteien vertieft. Eine der heftigsten Bruchlinien verlief durch das Bildungs- und Hochschulwesen entlang der Frage, wie sich das übernatürliche Gebaren und die Ansichten der Kirche, die noch immer maßgeblich die Universitäten besetzten, mit der modernen Wissenschaft vereinbaren ließen. Liberale und katholische Studenten verachteten sich gegenseitig und krachten immer aneinander. Bis 1906 war Wahrmund Teil der Leo-Gesellschaft, die die Förderung der Wissenschaft auf katholischer Basis zum Ziel hatte, bevor er zum Obmann der Innsbrucker Ortsgruppe des Vereins Freie Schule wurde, der für eine komplette Entklerikalisierung des gesamten Bildungswesens eintrat. Vom Reformkatholiken wurde er zu einem Verfechter der kompletten Trennung von Kirche und Staat. Seine Vorlesungen erregten immer wieder die Aufmerksamkeit der Obrigkeit. Angeheizt von den Medien fand der Kulturkampf zwischen liberalen Deutschnationalisten, Konservativen, Christlichsozialen und Sozialdemokraten in der Person Ludwig Wahrmunds eine ideale Projektionsfläche. Was folgte waren Ausschreitungen, Streiks, Schlägereien zwischen Studentenverbindungen verschiedener Couleur und Ausrichtung und gegenseitige Diffamierungen unter Politikern. Die Los-von-Rom Bewegung des Deutschradikalen Georg Ritter von Schönerer (1842 – 1921) krachte auf der Bühne der Universität Innsbruck auf den politischen Katholizismus der Christlichsozialen. Die deutschnationalen Akademiker erhielten Unterstützung von den ebenfalls antiklerikalen Sozialdemokraten sowie von Bürgermeister Greil, auf konservativer Seite sprang die Tiroler Landesregierung ein. Die Wahrmund Affäre schaffte es als Kulturkampfdebatte bis in den Reichsrat. Für Christlichsoziale war es ein „Kampf des freissinnigen Judentums gegen das Christentum“ in dem sich „Zionisten, deutsche Kulturkämpfer, tschechische und ruthenische Radikale“ in einer „internationalen Koalition“ als „freisinniger Ring des jüdischen Radikalismus und des radikalen Slawentums“ präsentierten. Wahrmund hingegen bezeichnete in der allgemein aufgeheizten Stimmung katholische Studenten als „Verräter und Parasiten“. Als Wahrmund 1908 eine seiner Reden, in der er Gott, die christliche Moral und die katholische Heiligenverehrung anzweifelte, in Druck bringen ließ, erhielt er eine Anzeige wegen Gotteslästerung. Nach weiteren teils gewalttätigen Versammlungen sowohl auf konservativer und antiklerikaler Seite, studentischen Ausschreitungen und Streiks musste kurzzeitig sogar der Unibetrieb eingestellt werden. Wahrmund wurde zuerst beurlaubt, später an die deutsche Universität Prag versetzt.

Auch in der Ersten Republik war die Verbindung zwischen Kirche und Staat stark. Der christlichsoziale, als Eiserner Prälat in die Geschichte eingegangen Ignaz Seipel schaffte es in den 1920er Jahren bis ins höchste Amt des Staates. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß sah seinen Ständestaat als Konstrukt auf katholischer Basis als Bollwerk gegen den Sozialismus. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren Kirche und Politik in Person von Bischof Rusch und Kanzler Wallnöfer ein Gespann. Erst dann begann eine ernsthafte Trennung. Glaube und Kirche haben noch immer ihren fixen Platz im Alltag der Innsbrucker, wenn auch oft unbemerkt. Die Kirchenaustritte der letzten Jahrzehnte haben der offiziellen Mitgliederzahl zwar eine Delle versetzt und Freizeitevents werden besser besucht als Sonntagsmessen. Die römisch-katholische Kirche besitzt aber noch immer viel Grund in und rund um Innsbruck, auch außerhalb der Mauern der jeweiligen Klöster und Ausbildungsstätten. Etliche Schulen in und rund um Innsbruck stehen ebenfalls unter dem Einfluss konservativer Kräfte und der Kirche. Und wer immer einen freien Feiertag genießt, ein Osterei ans andere peckt oder eine Kerze am Christbaum anzündet, muss nicht Christ sein, um als Tradition getarnt im Namen Jesu zu handeln.

Eine Republik entsteht

Kaum eine Epoche ist schwerer zu fassen als die Zwischenkriegszeit. Die Roaring Twenties, Jazz und Automobile kommen einem ebenso in den Sinn wie Inflation und Wirtschaftskrise. In Großstädten wie Berlin gebärdeten sich junge Damen als Flappers mit Bubikopf, Zigarette und kurzen Röcken zu den neuen Klängen lasziv, Innsbrucks Bevölkerung gehörte als Teil der jungen Republik Österreich zum größten Teil zur Fraktion Armut, Wirtschaftskrise und politischer Polarisierung. Schon die Ausrufung der Republik am Parlament in Wien vor über 100.000 mehr oder minder begeisterten, vor allem aber verunsicherten Menschen verlief mit Tumulten, Schießereien, zwei Toten und 40 Verletzten alles andere als reibungsfrei. Wie es nach dem Ende der Monarchie und dem Wegfall eines großen Teils des Staatsterritoriums weitergehen sollte, wusste niemand. Das neue Österreich erschien zu klein und nicht lebensfähig. Der Beamtenstaat des k.u.k. Reiches setzte sich nahtlos unter neuer Fahne und Namen durch. Die Bundesländer als Nachfolger der alten Kronländer erhielten in der Verfassung im Rahmen des Föderalismus viel Spielraum in Gesetzgebung und Verwaltung. Die Begeisterung für den neuen Staat hielt sich aber in der Bevölkerung in Grenzen. Nicht nur, dass die Versorgungslage nach dem Wegfall des allergrößten Teils des ehemaligen Riesenreiches der Habsburger miserabel war, die Menschen misstrauten dem Grundgedanken der Republik. Die Monarchie war nicht perfekt gewesen, mit dem Gedanken von Demokratie konnten aber nur die allerwenigsten etwas anfangen. Anstatt Untertan des Kaisers war man nun zwar Bürger, allerdings nur Bürger eines Zwergstaates mit überdimensionierter und in den Bundesländern wenig geliebter Hauptstadt anstatt eines großen Reiches. In den ehemaligen Kronländern, die zum großen Teil christlich-sozial regiert wurden, sprach man gerne vom Wiener Wasserkopf, der sich mit den Erträgen der fleißigen Landbevölkerung durchfüttern ließ.

Auch andere Bundesländer spielten mit dem Gedanken, sich von der Republik abzukoppeln, nachdem der von allen Parteien unterstützte Plan sich Deutschland anzuschließen von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs untersagt worden war. Die Tiroler Pläne allerdings waren besonders spektakulär. Von einem neutralen Alpenstaat mit anderen Bundesländern, einem Freistaat bestehend aus Tirol und Bayern oder von Kufstein bis Salurn, einem Anschluss an die Schweiz bis hin zu einem katholischen Kirchenstaat unter päpstlicher Führung gab es viele Überlegungen. Besonders populär war die naheliegendste Lösung. In Tirol war es nicht neu, sich als Deutscher zu fühlen. Warum sich also nicht auch politisch an den großen Bruder im Norden anhängen? Besonders unter städtischen Eliten und Studenten war dieser Wunsch sehr ausgeprägt. Der Anschluss an Deutschland erhielt in Tirol bei einer Abstimmung in Tirol einen Zuspruch von 98%, kam aber nie zustande.

Anstatt ein Teil Deutschlands zu werden, unterstand man den ungeliebten Wallschen. Knapp zwei Jahre lang besetzten italienische Truppen nach Kriegsende Innsbruck. Bei den Friedensverhandlungen in Paris war wurde der Brenner zur neuen Grenze erklärt. Das historische Tirol war zweigeteilt. Am Brenner stand Militär, um eine Grenze zu sichern, die es vorher nie gab und als unnatürlich und ungerecht empfunden wurde. 1924 beschloss der Innsbrucker Gemeinderat, Plätze und Straßen rund um den Hauptbahnhof nach Südtiroler Städten zu benennen. Der Bozner Platz sowie die Brixner- und die Salurnerstraße tragen ihre Namen bis heute. Viele Menschen zu beiden Seiten des Brenners fühlten sich verraten. Man hatte den Krieg zwar bei Weitem nicht gewonnen, als Verlierer gegenüber Italien sah man sich aber nicht. Der Hass auf Italiener erreichte in der Zwischenkriegszeit seinen Höhepunkt, auch wenn die Besatzungstruppen sich betont milde gab. Eine Passage aus dem Erzählband „Die Front über den Gipfeln“ des nationalsozialistischen Autors Karl Springenschmid aus den 1930ern spiegelt die allgemeine Stimmung wider:

„`Walsch (Anm.:Italienisch) werden, das wär das Ärgste!` sagt die Junge.

Da nickt der alte Tappeiner bloß und schimpft: `Weiß wohl selber und wir wissen es alle: Walsch werden, das wär das Ärgste.“

Ungemach drohte auch in der Innenpolitik. Die Revolution in Russland und der darauffolgende Bürgerkrieg mit Millionen von Todesopfern, Enteignung und kompletter Systemumkehr warf ihren langen Schatten bis nach Österreich. Die Aussicht auf sowjetische Zustände machte den Menschen Angst. Österreich war tief gespalten. Hauptstadt und Bundesländer, Stadt und Land, Bürger, Arbeiter und Bauern – im Vakuum der ersten Nachkriegsjahre wollte jede Gruppe die Zukunft nach ihren Vorstellungen gestalten. Die Kulturkämpfe der späten Monarchie zwischen Konservativen, Liberalen und Sozialisten setzte sich nahtlos fort. Die Kluft bestand nicht nur auf politischer Ebene. Moral, Familie, Freizeitgestaltung, Erziehung, Glaube, Rechtsverständnis – jeder Lebensbereich war betroffen. Wer sollte regieren? Wie sollten Vermögen, Rechte und Pflichten verteilt werden. Ein kommunistischer Umsturz war besonders in Tirol keine reale Gefahr, ließ sich aber medial gut als Bedrohung instrumentalisieren, um die Sozialdemokratie in Verruf zu bringen. 1919 hatte sich in Innsbruck zwar ein Arbeiter-, Bauer- und Soldatenrat nach sowjetischem Vorbild ausgerufen, sein Einfluss blieb aber gering und wurde von keiner Partei unterstützt. Ab 1920 bildeten sich offiziell sogenannten Soldatenräte, die aber christlich-sozial dominiert waren. Das bäuerliche und bürgerliche Lager rechts der Mitte militarisierte sich mit der Tiroler Heimatwehr professioneller und konnte sich über stärkeren Zulauf freuen als linke Gruppen, auch dank kirchlicher Unterstützung. Die Sozialdemokratie wurde von den Kirchkanzeln herab und in konservativen Medien als Judenpartei und heimatlose Vaterlandsverräter bezeichnet. Allzu gerne gab man ihnen die Schuld am verlorenen Krieg und den Folgen gab. Der Tiroler Anzeiger brachte die Volksängste auf den Punkt: “Wehe dem christlichen Volke, wenn bei den Wahlen die Juden=Sozi siegen!“.

Der Innsbrucker Gemeinderat umfasste mit der neuen Gemeinderatsordnung, die das allgemeine Wahlrecht aller Erwachsenen vorsah, von 1919 40 Mitglieder. Von 24.644 zur Wahlurne gerufenen Bürgern machten unglaubliche 24.060 von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Bereits im ersten Gemeinderat mit freien Wahlen waren drei Frauen vertreten. Während in den ländlichen Bezirken die Tiroler Volkspartei als Zusammenschluss aus Bauernbund, Volksverein und Katholischer Arbeiterschaft dominierte, konnte die Sozialdemokratie unter der Führung von Martin Rapoldi trotz des starken Gegenwindes in Innsbruck bei den ersten Wahlen 1919 stets zwischen 30 und 50% der Stimmen erringen. Dass es mit dem Bürgermeistersessel für die Sozialdemokraten nicht klappte, lag an den Mehrheiten im Gemeinderat durch Bündnisse der anderen Parteien. Liberale und Tiroler Volkspartei stand der Sozialdemokratie gegenüber mindestens so ablehnend gegenüber wie der Bundeshauptstadt Wien und den italienischen Besatzern.

Die hohe Politik war aber nur der Rahmen des eigentlichen Elends. Die als Spanische Grippe in die Geschichte eingegangene Epidemie forderte in den Jahren nach dem Krieg auch in Innsbruck ihren Tribut. Genaue Zahlen wurden nicht erfasst, weltweit schätzt man die Zahl der Todesopfer auf 27 – 50 Millionen. In Innsbruck sollen es in der Blütezeit der Spanischen Grippe um die 100 Opfer täglich gewesen sein, die der Krankheit zum Opfer fielen. Viele Innsbrucker waren von den Schlachtfeldern nicht nach Hause zurückgekehrt und fehlten als Väter, Ehemänner und Arbeitskräfte. Viele von denen, die es zurückgeschafft hatten, waren verwundet und von den Kriegsgräueln gezeichnet. Noch im Februar 1920 veranstaltete der „Tiroler Ausschuss der Sibirier“ im Gasthof Breinößl „…zu Gunsten des Fondes zur Heimbeförderung unserer Kriegsgefangenen…“ einen Benefizabend. Noch lange nach dem Krieg bedurfte das Land Tirol Hilfe von auswärts, um die Bevölkerung zu ernähren. Unter der Überschrift „Erhebliche Ausdehnung der amerikanischen Kinderhilfsaktion in Tirol“ stand am 9. April 1921 in den Innsbrucker Nachrichten zu lesen: „Den Bedürfnissen des Landes Tirol Rechnung tragend, haben die amerikanischen Vertreter für Oesterreich in hochherzigster Weise die tägliche Mahlzeitenanzahl auf 18.000 Portionen erhöht.“

Dazu kam die Arbeitslosigkeit. Vor allem Beamte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, hatten ihre Arbeit verloren, nachdem der Völkerbund seine Anleihe an herbe Sparmaßnahmen geknüpft hatte. Die Gehälter im öffentlichen Dienst wurden gekürzt. Es kam immer wieder zu Streiks. Der Tourismus als Wirtschaftsfaktor war ob der Probleme in den umliegenden, vom Krieg ebenfalls gebeutelten Ländern inexistent. Die vor dem Krieg boomende Baubranche brach komplett ein. Innsbrucks größte Firme Huter & Söhne hatte 1913 über 700 Mitarbeiter, am Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1933 waren es nur noch 18. Der Mittelstand brach zu einem guten Teil zusammen. Der durchschnittliche Innsbrucker war mittellos und mangelernährt. Oft konnten nicht mehr als 800 Kalorien pro Tag zusammengekratzt werden. Die Kriminalitätsrate war in diesem Klima der Armut höher als je zuvor. Viele Menschen verloren ihre Bleibe. 1922 waren in Innsbruck 3000 Familien auf Wohnungssuche trotz eines städtischen Notwohnungsprogrammes, das bereits mehrere Jahre in Kraft war. In alle verfügbaren Objekte wurden Wohnungen gebaut. Am 11. Februar 1921 fand sich in einer langen Liste in den Innsbrucker Nachrichten über die einzelnen Projekte, die betrieben wurden unter anderem dieser Posten:

„Das städtische Krankenhaus hat die Seuchenbaracke in Pradl aufgelassen und der Stadtgemeinde zur Herstellung von Notwohnungen zur Verfügung gestellt. Zur Errichtung von 7 Notwohnungen wurde der erforderliche Kredit von 295 K (Anm.: Kronen) bewilligt.“

In den ersten Jahren passierte nur sehr wenig. Dann erwachte die Politik aus ihrer Lethargie. Die Krone, ein Relikt aus der Monarchie, wurde 1m 1. Januar 1925 vom Schilling als offizielle Währung Österreichs abgelöst. Die alte Währung hatte gegenüber dem Dollar zwischen 1918 und 1922 mehr als 95% ihres Wertes respektive dem Wechselkurses vor dem Krieg verloren. Innsbruck begann, wie viele andere österreichische Gemeinden, eigenes Geld zu drucken. Die Menge des Geldes, das im Umlauf war, stieg zwischen 1920 und 1922 von 12 Milliarden Kronen auf über 3 Billionen Kronen an. Eine epochale Inflation war die Folge davon.

Mit der Währungssanierung nach der Völkerbundanleihe unter Kanzler Ignaz Seipel rappelten sich aber nicht nur Banken und Bürger auf, auch die Bauaufträge der öffentlichen Hand nahmen wieder zu. Innsbruck modernisierte sich. Es trat das ein, was Wirtschaftswissenschaftler eine Scheinblüte nennen. Diese kurzzeitige, wirtschaftliche Erholung war eine Bubble, bescherte der Stadt Innsbruck aber große Projekte wie das Tivoli, das Städtische Hallenbad, die Höhenstraße auf die Hungerburg, die Bergbahnen auf den Berg Isel und die Nordkette, neue Schulen und Wohnblöcke. Die Stadt kaufte den Achensee und errichtete als Hauptaktionär der TIWAG das Kraftwerk in Jenbach. In der Reichenau entstand 1925 der erste Flughafen, der Innsbruck 65 Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie auch in den Luftverkehr involvierte. 1930 verband die Universitätsbrücke die Klinik in Wilten und die Höttinger Au. An der Sill entstanden die Pembaurbrücke und die Prinz-Eugen-Brücke. Die Handschrift der neuen, großen Massenparteien in der Gestaltung dieser Projekte ist dabei nicht zu übersehen.

Die erste Republik war eine schwere Geburt aus den Überbleibseln der einstigen Monarchie und sie sollte nicht lange halten. Trotz der Nachkriegsprobleme passierte in der Ersten Republik aber auch viel Positives. Aus Untertanen wurden Bürger. Was in der Zeit Maria Theresias begann, wurde nun unter neuen Vorzeichen weitergeführt. Der Wechsel vom Untertanen zum Bürger zeichnete sich nicht nur durch ein neues Wahlrecht, sondern vor allem durch die verstärkte Obsorge des Staates aus. Staatliche Regelungen, Schulen, Kindergärten, Arbeitsämter, Krankenhäuser und städtische Wohnanlagen traten an die Stelle des Wohlwollens des Grundherrn, Landesfürsten, wohlhabender Bürger, der Monarchie und der Kirche.

Bis heute basiert vieles im österreichischen Staatswesen sowie im Innsbrucker Stadtbild und der Infrastruktur auf dem, was nach dem Zusammenbruch der Monarchie entstanden war. In Innsbruck gibt es keine bewussten Erinnerungsorte an die Entstehung der Ersten Republik in Österreich. Die denkmalgeschützten Wohnanlagen wie der Schlachthofblock, der Pembaurblock oder der Mandelsbergerblock oder die Pembaurschule sind Stein gewordene Zeitzeugen. Der Weltspartag erinnert seit 1925 alljährlich an die Einführung des Schillings. Kinder und Erwachsene sollten zum verantwortungsvollen Umgang mit Geld erzogen werden.

März 1848... und was er brachte

Das Jahr 1848 nimmt einen mythischen Platz in der europäischen Geschichte ein. Die Hotspots waren zwar nicht im abgeschiedenen Tirol, sondern in den großen Metropolen wie Paris, Wien, Budapest, Mailand oder Berlin zu finden, auch im Heiligen Land hinterließ das Revolutionsjahr aber kräftige Spuren. Im Gegensatz zum bäuerlich geprägten Umland hatte sich in Innsbruck ein aufgeklärtes Bildungsbürgertum entwickelt. Aufgeklärte Menschen wollten keine Untertanen eines Monarchen oder Landesfürsten mehr sein, sondern Bürger mit Rechten und Pflichten gegenüber einem Staat. Studenten und Freiberufler forderten politische Mitsprache, Pressefreiheit und Bürgerrechte. Arbeiter verlangten nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen. Besonders radikale Liberale und Nationalisten stellten sogar die Allmacht der Kirche in Frage.

Im März 1848 entlud sich in vielen Städten Europas dieses sozial und politisch hochexplosive Gemisch in Aufständen. In Innsbruck feierten Studenten und Professoren die neu erlassene Pressefreiheit mit einem Fackelzug. Im Großen und Ganzen ging die Revolution im gemächlichen Tirol aber ruhig vonstatten. Von einem spontanen Ausbruch der Emotionen zu sprechen wäre verwegen, der Termin des Zuges wurde wegen Schlechtwetter vom 20. auf den 21. März verschoben. Es kam kaum zu antihabsburgischen Ausschreitungen oder Übergriffen, ein verirrter Stein in ein Fenster der Jesuiten war einer der Höhepunkte der alpinen Variante der Revolution von 1848. Die Studenten unterstützten das Stadtmagistrat sogar dabei, die öffentliche Ordnung zu überwachen, um so dem Monarchen ihre Dankbarkeit für die neu gewährten Freiheiten und ihre Treue zu zeigen.

Die anfängliche Begeisterung für bürgerliche Revolution wurde in Innsbruck schnell von deutschnationalem, patriotischen Rausch abgelöst. Am 6. April 1848 wurde vom Gubernator Tirols die deutsche Fahne während eines feierlichen Umzugs geschwungen. Auch auf dem Stadtturm wurde eine deutsche Tricolore gehisst. Während sich Studenten, Arbeiter, liberal-nationalistisch gesinnte Bürger, Republikaner, Anhänger einer konstitutionellen Monarchie und katholische Konservative bei gesellschaftlichen Themen wie der Pressefreiheit nicht einig wurden, teilte man die Abneigung gegen die italienische Unabhängigkeitsbewegung, die von Piemont und Mailand ausgehend Norditalien erfasst hatte. Innsbrucker Studenten und Schützen zogen mit Unterstützung der k.k. Armeeführung ins Trentino, um die Unruhen und Aufstände im Keim zu ersticken. Bekannte Mitglieder dieses Korps waren der bereits in die Jahre gekommene Pater Haspinger, der bereits mit Andreas Hofer 1809 zu Felde zog, und Adolf Pichler. Johann Nepomuk Mahl-Schedl, vermögender Besitzer von Schloss Büchsenhausen, stattete sogar eine eigene Kompanie aus, mit der er zur Grenzsicherung über den Brenner zog.

Auch die Stadt Innsbruck als politisches und wirtschaftliches Zentrum des multinationalen Kronlandes Tirol und Heimat vieler Italienischsprachiger wurde zur Arena dieses Nationalitätenkonflikts. In Kombination mit reichlich Alkohol bereiteten anti-italienische Gefühle in Innsbruck mehr Gefahr für die öffentliche Ordnung als die nach bürgerlichen Freiheiten. Ein Streit zwischen einem deutschsprachigen Handwerker und einem italienischsprachigen Ladiner schaukelte sich dermaßen auf, dass es beinahe zu einem Pogrom gegenüber den zahlreichen Betrieben und Gaststätten von italienischsprachigen Tirolern gekommen wäre.

Die relative Beschaulichkeit Innsbrucks kam dem unter Druck stehenden Kaiserhaus recht. Als es in Wien auch nach dem März nicht aufhörte zu brodeln, floh Kaiser Ferdinand im Mai nach Tirol. Folgt man den Presseberichten aus dieser Zeit, wurde er von der Bevölkerung begeistert empfangen.

"Wie heißt das Land, dem solche Ehre zu Theil wird, wer ist das Volk, das ein solches Vertrauen genießt in dieser verhängnißvollen Zeit? Stützt sich die Ruhe und Sicherheit hier bloß auf die Sage aus alter Zeit, oder liegt auch in der Gegenwart ein Grund, auf dem man bauen kann, den der Wind nicht weg bläst, und der Sturm nicht erschüttert? Dieses Alipenland heißt Tirol, gefällts dir wohl? Ja, das tirolische Volk allein bewährt in der Mitte des aufgewühlten Europa die Ehrfurcht und Treue, den Muth und die Kraft für sein angestammtes Regentenhaus, während ringsum Auflehnung, Widerspruch. Trotz und Forderung, häufig sogar Aufruhr und Umsturz toben; Tirol allein hält fest ohne Wanken an Sitte und Gehorsam, auf Religion, Wahrheit und Recht, während anderwärts die Frechheit und Lüge, der Wahnsinn und die Leidenschaften herrschen anstatt folgen wollen. Und während im großen Kaiserreiche sich die Bande überall lockern, oder gar zu lösen drohen; wo die Willkühr, von den Begierden getrieben, Gesetze umstürzt, offenen Aufruhr predigt, täglich mit neuen Forderungen losgeht; eigenmächtig ephemere- wie das Wetter wechselnde Einrichtungen schafft; während Wien, die alte sonst so friedliche Kaiserstadt, sich von der erhitzten Phantasie der Jugend lenken und gängeln läßt, und die Räthe des Reichs auf eine schmähliche Weise behandelt, nach Laune beliebig, und mit jakobinischer Anmaßung, über alle Provinzen verfügend, absetzt und anstellt, ja sogar ohne Ehrfurcht, den Kaiser mit Sturm-Petitionen verfolgt; während jetzt von allen Seiten her Deputationen mit Ergebenheits-Addressen mit Bittgesuchen und Loyalitätsversicherungen dem Kaiser nach Innsbruck folgen, steht Tirol ganz ruhig, gleich einer stillen Insel, mitten im brausenden Meeressturme, und des kleinen Völkchens treue Brust bildet, wie seine Berge und Felsen, eine feste Mauer in Gesetz und Ordnung, für den Kaiser und das Vaterland."

Im Juni stieg auch ein junger Franz Josef, damals noch nicht Kaiser, am Rückweg von den Schlachtfeldern Norditaliens in der Hofburg ab, anstatt direkt nach Wien zu reisen. Innsbruck war wieder Residenzstadt, wenn auch nur für einen Sommer. Während in Wien, Mailand und Budapest Blut floss, genoss die kaiserliche Familie das Tiroler Landleben. Ferdinand, Franz Karl, seine Frau Sophie und Franz Josef empfingen Gäste von ausländischen Fürstenhöfen und ließen sich im Vierspänner zu den Ausflugszielen der Region wie der Weiherburg, zur Stefansbrücke, nach Kranebitten und hoch hinauf bis Heiligwasser chauffieren. Wenig später war es allerdings vorbei mit der Gemütlichkeit. Der als nicht mehr amtstauglich geltende Ferdinand übergab unter sanftem Druck die Fackel der Regentenwürde an Franz Josef I. Im Juli 1848 kam es in Wien in der Hofreitschule zur Abhaltung einer ersten parlamentarischen Sitzung. Eine erste Verfassung wurde in Kraft gesetzt. Der Reformwille der Monarchie flachte aber schnell wieder ab. Das neue Parlament war ein Reichsrat, es konnte keine bindenden Gesetze erlassen, der Kaiser besuchte es Zeit seines Lebens nie und verstand auch nicht, warum die Donaumonarchie als von Gott eingesetzt diesen Rat benötigt.

Die zart in Gang gesetzte Liberalisierung nahm in den Städten trotzdem ihren Lauf. Innsbruck erhielt den Status einer Stadt mit eigenem Statut. Das Innsbrucker Gemeinderecht sah ein Bürgerrecht vor, das zwar an Besitz oder die Abgabe von Steuern gebunden war, jedoch den Angehörigen der Gemeinde gewisse Rechte gesetzlich zusicherte. Das Heimatrecht konnte durch Geburt, Verehelichung oder außerordentlicher Verleihung erworben werden und verlieh zumindest den männlichen Volljährigen das Wahlrecht auf kommunaler Ebene. Geriet man in finanzielle Notlage, so hatte man das Anrecht auf eine Grundversorgung durch die Stadt.

Innerhalb der Stadtregierung setzte sich dank des Mehrheitswahlrechtes nach Zensus die großdeutsch-liberale Fraktion durch, in der Händler, Gewerbetreibende, Industrielle und Gastwirte den Ton angaben. Am 2. Juni 1848 erschien die erste Ausgabe der liberal und großdeutsch gesinnten Innsbrucker Zeitung, der obiger Artikel zur Ankunft des Kaisers in Innsbruck entnommen ist. Konservative hingegen lasen das Volksblatt für Tirol und Vorarlberg. Gemäßigte Leser, die eine konstitutionelle Monarchie befürworteten, konsumierten bevorzugt den Bothen für Tirol und Vorarlberg. Mit der Pressefreiheit war es aber schnell wieder vorbei. Die zuvor abgeschaffte Zensur wurde in Teilen wieder eingeführt. Herausgeber von Zeitungen mussten einigen Schikanen der Obrigkeit unterziehen. Zeitungen durften nicht gegen Landesregierung, Monarchie oder Kirche schreiben.

"Wer durch Druckschriften andere zu Handlungen auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, durch welche die gewaltsame Losreißung eines Theiles von dem einheitlichen Staatsverbande... des Kaiserthums Österreich bewirkt... oder der allgemeine öster. Reichstag oder die Landtage der einzelnen Kronländer... gewalttätig stört... wird mit schwerem Kerker von zwei bis zehn Jahren Haft bestraft."

Nachdem Innsbruck 1849 Meran auch offiziell als Landeshauptstadt abgelöste hatte und somit auch endgültig zum politischen Zentrum Tirols geworden war, bildeten sich Parteien. Ab 1868 stellte die liberal und großdeutsch orientierte Partei den Bürgermeister der Stadt Innsbruck. Der Einfluss der Kirche nahm in Innsbruck im Gegensatz zu den Umlandgemeinden ab. Individualismus, Kapitalismus, Nationalismus und Konsum sprangen in die Bresche. Neue Arbeitswelten, Kaufhäuser, Theater, Cafés und Tanzlokale verdrängten Religion zwar auch in der Stadt nicht, die Gewichtung wurde durch die 1848 errungenen bürgerlichen Freiheiten aber eine andere.

Die vielleicht wichtigste Gesetzesänderung war das Grundentlastungspatent. In Innsbruck hielt der Klerus, vor allem das Stift Wilten, einen großen Teil des bäuerlichen Grundbesitzes. Kirche und Adel waren nicht steuerpflichtig. 1848/49 wurden in Österreich Grundherrschaft und Untertänigkeitsverhältnis aufgehoben. Abgelöst wurden damit Grundzinsen, Zehent und Robot. Die Grundherren erhielten im Rahmen der Grundentlastung ein Drittel des Wertes ihrer Ländereien vom Staat, ein Drittel wurde als Steuererleichterung gewertet, ein Drittel der Ablöse mussten die Bauern selbst übernehmen. Sie konnten diesen Betrag in Raten innert zwanzig Jahren abzahlen.

Die Nachwirkungen sind bis heute zu spüren. Die Nachkommen der damals erfolgreichen Bauern genießen durch den geerbten Landbesitz, der auf die Grundentlastung 1848 zurückzuführen ist, die Früchte des Wohlstandes und auch politischen Einfluss durch Grundstücksverkäufe für Wohnbau, Pachten und Ablösen der öffentlichen Hand für Infrastrukturprojekte. Die grundbesitzenden Adeligen von einst mussten sich mit der Schmach abfinden, bürgerlicher Arbeit nachzugehen. Der Übergang vom Geburtsrecht zum privilegierten Status innerhalb der Gesellschaft dank finanzieller Mittel, Netzwerken und Ausbildung gelang häufig. Viele Innsbrucker Akademikerdynastien nahmen ihren Ausgang in den Jahrzehnten nach 1848.

Das bis dato unbekannte Phänomen der Freizeit kam, wenn auch für den größten Teil nur spärlich, auf und begünstigte gemeinsam mit frei verfügbarem Einkommen einer größeren Anzahl an Menschen Hobbies. Zivile Organisationen und Vereine, vom Lesezirkel über Sängerbünde, Feuerwehren und Sportvereine, gründeten sich. Auch im Stadtbild manifestierte sich das Revolutionsjahr. Parks wie der Englische Garten beim Schloss Ambras oder der Hofgarten waren nicht mehr exklusiv der Aristokratie vorbehalten, sondern dienten den Bürgern als Naherholungsgebiete vom beengten Dasein. In St. Nikolaus entstand der Waltherpark als kleine Ruheoase. Einen Stock höher eröffnete im Schloss Büchsenhausen Tirols erste Schwimm- und Badeanstalt, wenig später folgte ein weiteres Bad in Dreiheiligen. Ausflugsgasthöfe rund um Innsbruck florierten. Neben den gehobenen Restaurants und Hotels entstand eine Szene aus Gastwirtschaften, in denen sich auch Arbeiter und Angestellte gemütliche Abende bei Theater, Musik und Tanz leisten konnten.

Wilhelm Greil: DER Bürgermeister Innsbrucks

Einer der wichtigsten Akteure der Stadtgeschichte war Wilhelm Greil (1850 – 1923). Von 1896 bis 1923 bekleidete der Unternehmer das Amt des Bürgermeisters, nachdem er vorher bereits als Vizebürgermeister die Geschicke der Stadt mitgestaltet hatte. Es war die Zeit des Wachstums, der Eingemeindung ganzer Stadtviertel, technischer Innovationen und neuer Medien. Die vier Jahrzehnte zwischen der Wirtschaftskrise 1873 und dem Ersten Weltkrieg von einem nie dagewesenen Wirtschaftswachstum und einer rasenden Modernisierung gekennzeichnet. Private Investitionen in Infrastruktur wie Eisenbahn, Energie und Strom waren vom Staat gewünscht und wurden steuerlich begünstigt, um die Länder und Städte der kränkelnden Donaumonarchie in die Moderne zu führen. Die Wirtschaft der Stadt boomte. Betriebe in den neuen Stadtteilen Pradl und Wilten entstanden und lockten Arbeitskräfte an. Auch der Tourismus brachte frisches Kapital in die Stadt. Die Ansammlung an Menschen auf engstem Raum unter teils prekären Hygieneverhältnissen brachte gleichzeitig aber auch Probleme mit sich. Besonders die Randbezirke der Stadt und die umliegenden Dörfer wurden regelmäßig von Typhus heimgesucht.

Die Innsbrucker Stadtpolitik, in der Greil sich bewegte, war vom Kampf liberaler und konservativer Kräfte geprägt. Greil gehörte der "Deutschen Volkspartei" an, einer liberalen und national-großdeutschen Partei. Was heute als Widerspruch erscheint, liberal und national, war im 19. Jahrhundert ein politisch übliches und gut funktionierendes Gedankenpaar. Der Pangermanismus war keine politische Besonderheit einer rechtsradikalen Minderheit, sondern besonders in deutschsprachigen Städten des Reiches eine Strömung der Mitte, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg durch fast alle Parteien hindurch in unterschiedlicher Ausprägung Bedeutung hatte. Innsbrucker, die auf sich hielten, bezeichneten sich nicht als Österreicher, sondern als Deutsche. Wer Ausgaben der liberalen Innsbrucker Nachrichten der Zeit rund um die Jahrhundertwende unter die Lupe nimmt, findet unzählige Artikel, in denen das Gemeinsame zwischen dem Deutschen Reich und den deutschsprachigen Ländern zum Thema des Tages gemacht wurde, während man sich von anderen Volksgruppen innerhalb des multinationalen Habsburgerreiches distanzierte. Greil war ein geschickter Politiker, der sich innerhalb der vorgegebenen Machtstrukturen seiner Zeit bewegte. Er wusste sich um die traditionellen Kräfte, die Monarchie und den Klerus geschickt zu manövrieren und sich mit ihnen zu arrangieren.

Steuern, Gesellschaftspolitik, Bildungswesen, Wohnbau und die Gestaltung des öffentlichen Raumes wurden mit Leidenschaft und Eifer diskutiert. Bedingt durch eine Wahlordnung, die auf das Stimmrecht über Vermögensklassen aufgebaut war, konnten nur etwa 10% der gesamten Innsbrucker Bevölkerung zur Wahlurne schreiten. Frauen waren prinzipiell ausgeschlossen. Dabei galt das relative Wahlrecht innerhalb der drei Wahlkörper, was so viel heißt wie: The winner takes it all. Greil wohne passenderweise ähnlich wie ein Renaissancefürst. Er entstammte der großbürgerlichen Upper Class. Sein Vater konnte es sich leisten, im Palais Lodron in der Maria-Theresienstraße die Homebase der Familie zu gründen. Massenparteien wie die Sozialdemokratie konnten sich bis zur Wahlrechtsreform der Ersten Republik nicht durchsetzen. Konservative hatten es in Innsbruck auf Grund der Bevölkerungszusammensetzung, besonders bis zur Eingemeindung von Wilten und Pradl, ebenfalls schwer. Bürgermeister Greil konnte auf 100% Rückhalt im Gemeinderat bauen, was die Entscheidungsfindung und Lenkung natürlich erheblich vereinfachte. Bei aller Effizienz, die Innsbrucker Bürgermeister bei oberflächlicher Betrachtung an den Tag legten, sollte man nicht vergessen, dass das nur möglich war, weil sie als Teil einer Elite aus Unternehmern, Handelstreibenden und Freiberuflern ohne nennenswerte Opposition und Rücksichtnahme auf andere Bevölkerungsgruppen wie Arbeitern, Handwerkern und Angestellten in einer Art gewählten Diktatur durchregierten. Das Reichsgemeindegesetz von 1862 verlieh Städten wie Innsbruck und damit den Bürgermeistern größere Befugnisse. Es verwundert kaum, dass die Amtskette, die Greil zu seinem 60. Geburtstag von seinen Kollegen im Gemeinderat verliehen bekam, den Ordensketten des alten Adels erstaunlich ähnelte.

Unter Greils Ägide und dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung, angeheizt von privaten Investitionen, erweiterte sich Innsbruck im Eiltempo. Der Gemeinderat kaufte ganz im Stil eines Kaufmanns vorausschauend Grund an, um der Stadt Neuerungen zu ermöglichen. Der Politiker Greil konnte sich bei den großen Bauprojekten der Zeit auf die Beamten und Stadtplaner Eduard Klingler, Jakob Albert und Theodor Prachensky stützen. Infrastrukturprojekte wie das neue Rathaus in der Maria-Theresienstraße 1897, die Eröffnung der Mittelgebirgsbahn, die Hungerburgbahn und die Karwendelbahn wurden während seiner Regierungszeit umgesetzt. Weitere gut sichtbare Meilensteine waren die Erneuerung des Marktplatzes und der Bau der Markthalle. Neben den prestigeträchtigen Großprojekten entstanden in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts aber viele unauffällige Revolutionen. Vieles, was in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorangetrieben wurde, gehört heute zum Alltag. Für die Menschen dieser Zeit waren diese Dinge aber eine echte Sensation und lebensverändernd. Bereits Greils Vorgänger Bürgermeister Heinrich Falk (1840 – 1917) hatte erheblich zur Modernisierung der Stadt und zur Besiedelung des Saggen beigetragen. Seit 1859 war die Beleuchtung der Stadt mit Gasrohrleitungen stetig vorangeschritten. Mit dem Wachstum der Stadt und der Modernisierung wurden die Senkgruben, die in Hinterhöfen der Häuser als Abort dienten und nach Entleerung an umliegende Landwirte als Dünger verkauft wurden, zu einer Unzumutbarkeit für immer mehr Menschen. 1880 wurde das Raggeln, so der Name im Volksmund für die Entleerung der Aborte, in den Verantwortungsbereich der Stadt übertragen. Zwei pneumatische Maschinen sollten den Vorgang zumindest etwas hygienischer gestalten. Zwischen 1887 und 1891 wurde Innsbruck mit einer modernen Hochdruckwasserleitung ausgestattet, über die auch Wohnungen in höher gelegenen Stockwerken mit frischem Wasser versorgt werden konnten. Wer auf sich hielt und es sich leisten konnte, hatte damit erstmals die Gelegenheit eine Spültoilette im Eigenheim zu installieren.

Greil setzte diesen Feldzug der Modernisierung fort. Nach jahrzehntelangen Diskussionen wurde 1903 mit dem Bau einer modernen Schwemmkanalisation begonnen. Ausgehend von der Innenstadt wurden immer mehr Stadtteile an diesen heute alltäglichen Luxus angeschlossen. 1908 waren nur die Koatlackler Mariahilf und St. Nikolaus nicht an das Kanalsystem angeschlossen. Auch der neue Schlachthof im Saggen erhöhte Hygiene und Sauberkeit in der Stadt. Schlecht kontrollierte Hofschlachtungen gehörten mit wenigen Ausnahmen der Vergangenheit an. Das Vieh kam im Zug am Sillspitz an und wurde in der modernen Anlage fachgerecht geschlachtet. Greil überführte auch das Gaswerk in Pradl und das Elektrizitätswerk in Mühlau in städtischen Besitz. Die Straßenbeleuchtung wurde im 20. Jahrhundert von den Gaslaternen auf elektrisches Licht umgestellt. 1888 übersiedelte das Krankenhaus von der Maria-Theresienstraße an seinen heutigen Standort. Bürgermeister und Gemeinderat konnten sich bei dieser Innsbrucker Renaissance neben der wachsenden Wirtschaftskraft in der Vorkriegszeit auch auf Mäzen aus dem Bürgertum stützen. Waren technische Neuerungen und Infrastruktur Sache der Liberalen, verblieb die Fürsorge der Ärmsten weiterhin bei klerikal gesinnten Kräften, wenn auch nicht mehr bei der Kirche selbst. Freiherr Johann von Sieberer stiftete das Greisenasyl und das Waisenhaus im Saggen. Leonhard Lang stiftete das Gebäude in der Maria-Theresienstraße, in der sich bis heute das Rathaus befindet gegen das Versprechen der Stadt ein Lehrlingsheim zu bauen.

Im Gegensatz zur boomenden Vorkriegsära war die Zeit nach 1914 vom Krisenmanagement geprägt. In seinen letzten Amtsjahren begleitete Greil Innsbruck am Übergang von der Habsburgermonarchie zur Republik durch Jahre, die vor allem durch Hunger, Elend, Mittelknappheit und Unsicherheit geprägt waren. Er war 68 Jahre alt, als italienische Truppen nach dem Ersten Weltkrieg die Stadt besetzten und Tirol am Brenner geteilt wurde. Das Ende der Monarchie und des Zensuswahlrechts bedeuteten auch den Niedergang der Liberalen in Innsbruck, auch wenn Greil das in seiner aktiven Karriere nur teilweise miterlebte. 1919 konnten die Sozialdemokraten in Innsbruck zwar zum ersten Mal den Wahlsieg davontragen, dank der Mehrheiten im Gemeinderat blieb Greil aber Bürgermeister. 1928 verstarb er als Ehrenbürger der Stadt Innsbruck im Alter von 78 Jahren. Die Wilhelm-Greil-Straße war noch zu seinen Lebzeiten nach ihm benannt worden.

Die Rapoldis: Wasserkraft und Widerstand

Das Ehepaar Martin (1880 – 1926) und Maria Rapoldi (1884 – 1975) zählten vom Ende der Monarchie bis in die Nachkriegszeit zu den beeindruckendsten Persönlichkeiten der Innsbrucker Stadtpolitik. Martin Rapoldi war über Kärnten, Wien und Böhmen nach Innsbruck gekommen. Während seiner Tischlerlehre kam er erstmals mit sozialkritischen Ideen in Berührung. Gemeinsam mit anderen Lehrlingen gründete er in Klagenfurt mit jugendlichem Eifer eine Art anarchistischer Gewerkschaft. In der Hauptstadt der Donaumonarchie und in Zatek in der heutigen Tschechei, engagierte er sich in Gewerkschaft und der kurz zuvor offiziell gegründeten Sozialdemokratischen Partei. 1904 übersiedelte er nach Innsbruck, wo der Mitzwanziger bald als ambitionierter Organisator und mitreißender Redner auffiel. Im Jahr darauf heiratete er seine Frau Maria, die ebenfalls politisch aktiv war. Dank seiner sprachlichen Begabung übernahm er in den folgenden Jahren die Volkszeitung, das Pressorgan der Tiroler Sozialdemokratie. Trotz anfänglicher Euphorie für den Kriegseintritt auch auf Seiten der Sozialdemokratie setzte sich der als antiklerikaler Pfaffenfresser bekannte Rapoldi bald für den Frieden und die Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch auf Kommunalebene ein. Ganz auf Parteilinie war er nach 1918 Anhänger eines Zusammenschlusses mit dem Deutschen Reich.

In den frühen Jahren der Ersten Republik legte er eine kurze, aber steile Karriere hin. Er wurde zum Landtagsabgeordneten in Tirol und Mitglied des ersten Nationalrates in Wien erkoren. In Innsbruck schaffte er es die Sozialdemokraten zur stärksten Partei im Gemeinderat zu machen. Auf Grund der antisozialistischen Haltung der anderen Fraktionen im Gemeinderat konnte er aber den Bürgermeisterposten nie besetzen. Ein besonderes Anliegen waren ihm der Wohnungsbau und die städtische Energieversorgung. Während Rapoldis Zeit im Gemeinderat entstanden in Dreiheiligen und Pradl die Großprojekte Schlachthofblock, Pembaurblock sowie der Schule und Kindergarten in der heutigen Pembaurstraße. Er war maßgeblich am Aufbau der Innsbrucker Lichtwerke, den heutigen Innsbrucker Kommunalbetrieben, beteiligt. Sein größter Verdienst war aber der Erwerb des Achensees. Bereits 1911 verhandelte die Stadt Innsbruck unter Wilhelm Greil mit dem bayerischen Stift Fiecht, um den See für ein Kraftwerk für das Elektrizitätswerk der Stadt Innsbruck zu erstehen. Der Krieg unterbrach das Vorhaben. 1919 begannen die Verhandlungen zwischen dem Gemeinderat und dem Kloster über den Kauf des Achensees von Neuem. Der Kaufpreise wurde schließlich auf 1,2 Millionen Kronen plus den Eigenbedarf an Strom des Stiftes festgesetzt. Die Finanzierung gestaltete sich in der klammen Nachkriegszeit schwierig. Bis 1924 gab es von Seite des Bundes eine Steuererleichterung für Gemeinden für Wasserkraftwerksbauten. In letzter Minute konnte die TIWAG, die Tiroler Wasserkraft AG, mit der Stadt Innsbruck als Mehrheitseigentümer gegründet und der Kauf vollzogen werden. Die Legende will es, dass man wegen der Inflation zwischen 1919 und 1924 für den Wert des Kaufpreises zum Zeitpunkt der Zahlung keinen See, sondern nur noch einen Herrenanzug erstehen konnte. Als die Stadt den See 60 Jahre später an die TIWAG verkaufte, lukrierte man fast eine Milliarde Schilling, genug, um die Schulden der Stadt zu tilgen. Sowohl bei der Errichtung der Achenseebahn, des Achenseekraftwerks und der Gründung der Tiroler Wasserkraft TIWAG war Martin Rapoldi die treibende Kraft. 1926 verstarb der umtriebige Rote Tischlergeselle mit jungen 46 Jahren an den Folgen einer Nierenentzündung.

Nicht weniger eindrucksvoll ist die Vita seiner Frau Maria. Im elterlichen Haushalt in Wörgl kam sie früh mit sozialdemokratischen Ideen in Kontakt. Die gelernte Buchhalterin übersiedelte nach Innsbruck. Wahrscheinlich bei ihrer Arbeit für die Krankenkasse lernte sie ihren zukünftigen Ehemann kennen. Trotz ihrer beiden kleinen Töchter engagierte sich Maria bereits 1912 auf der Landesfrauenkonferenz der Sozialdemokratinnen. Nach dem Tod ihres Mannes blieb sie weiterhin in der Sozialdemokratie aktiv. Als Mitarbeiterin der Volkszeitung kam sie in den Jahren des Austrofaschismus immer wieder ins Visier der Vaterländischen Front. Nachdem die Volkszeitung im Rahmen der Zensur durch das Regime verboten wurde, musste sie sich als erwerbslose Witwe durchschlagen. Sie eröffnete ein Stempelgeschäft in der Altstadt. Gleichzeitig war sie im Untergrund an der Roten Hilfe, der Unterstützung von Familien inhaftierter Mitglieder des Republikanischen Schutzbundes. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde sie für kurze Zeit inhaftiert. Nach dem Krieg trat sie auch in offizieller Funktion aus dem Schatten ihres jung verstorbenen Gatten Martin. Von 1946 – 1959 war sie Mitglied des Innsbrucker Gemeinderats. Sie setzte sich für soziale Agenden wie Altersheime, Kinderheime, die Verbesserung der Lebensmittel- und Krankenversorgung in der Nachkriegszeit ein. Als Mitglied des Tiroler Hilfswerks, des Stadtschulrats des Kuratoriums des Waisenheimes Sieberer und des Verwaltungsausschusses des Innsbrucker Realgymnasiums für Mädchen

Martin und Maria Rapoldi sind in einem sehenswerten Ehrengrab am Westfriedhof beigesetzt. Der 1927 eröffnete Park in Pradl trägt ebenfalls den Namen der beiden erinnerungswürdigen Stadtpolitiker. In Kranebitten errichtete die Sozialdemokratische Partei nach Martins frühem Tod ein Denkmal für ihn, das 1934 von Mitgliedern der Heimatwehr zerstört wurde.