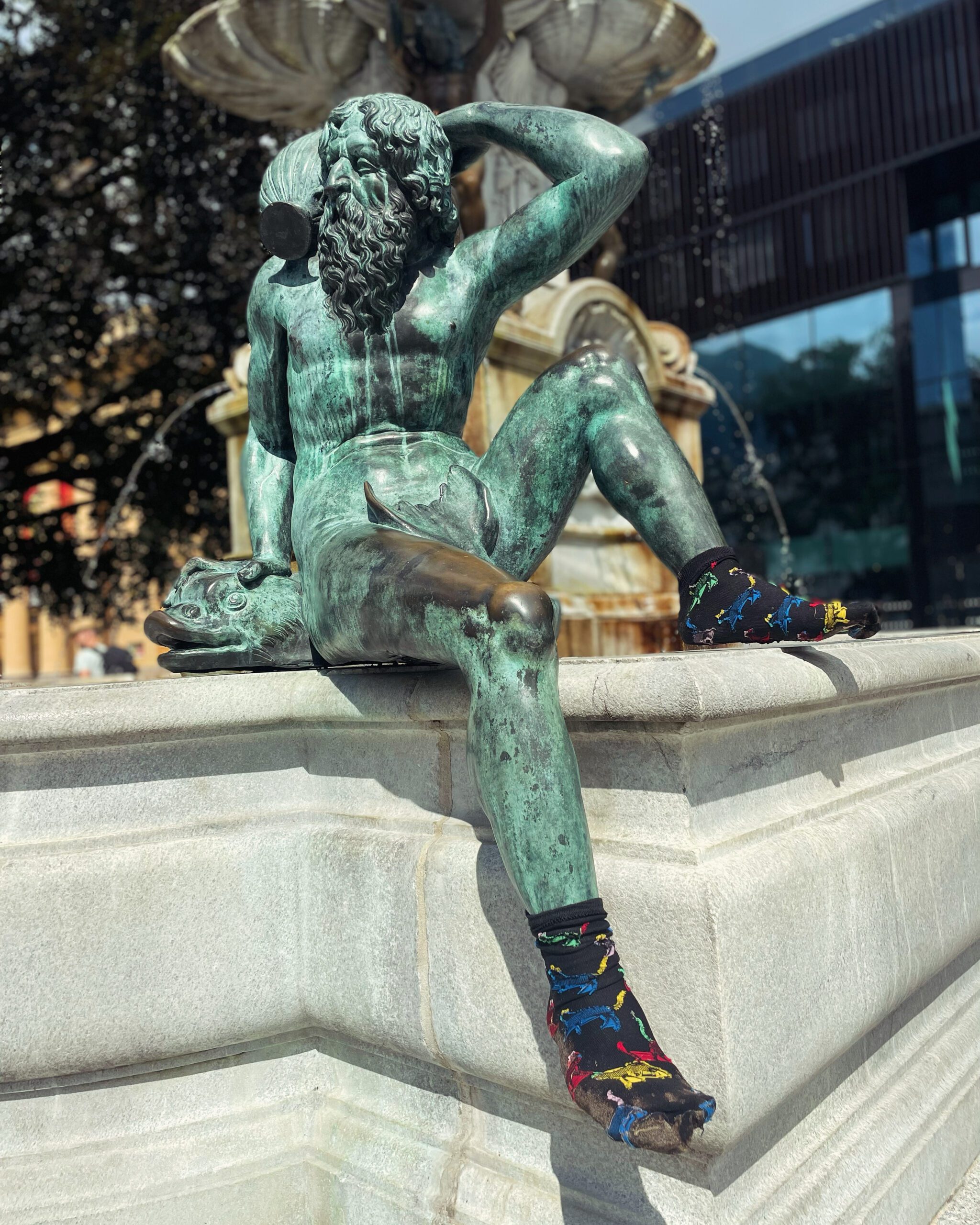

Leopoldsbrunnen

Universitätsstraße 1

Wissenswert

Der barocke Leopoldsbrunnen vor dem Tiroler Landestheater und dem Haus der Musik erinnert an den Habsburger Leopold V.. Griechische Götter und Nymphen posieren am Rand des Beckens. Die Artemis ist ob ihrer Gestik als scheinbare Erfinderin des Selfies bei Touristen und Einheimischen als Foto-Buddy besonders beliebt. Der Innsbrucker Hof sollte durch diese Annäherung an die Antike näher an die trendgebenden italienischen Fürstenhöfe heranrücken. Über allem thront Leopold, der sich im Stile eines römischen Imperators als siegreicher Feldherr darstellen ließ. Das Besondere an seinem Reiterstandbild ist, dass das Pferd aufrecht steht ohne sich am Schwanz „abzustützen“. Ein Bleigewicht im Schwanz sorgt dafür, dass Ross und Reiter nicht umkippen. Zur Zeit seiner Errichtung war diese Courbette eine Sensation, war sie doch die einzige Bronzeskulptur eines sich aufbäumenden Pferdes dieser Art nördlich der Alpen ohne Stützhilfe.

Als der Tiroler Landesfürst 1632 das Zeitliche segnete, war der Brunnen noch nicht fertiggestellt. Die Figuren wurden zu seinen Lebzeiten entlang des Rennwegs vor der Hofburg und im landesfürstlichen Hofgarten aufgestellt. Bis zum finalen Werk sollte noch gut 250 Jahre vergehen. Anlass für die Fertigstellung des Brunnens war die Tiroler Landesausstellung, die im Juni 1893 in Innsbruck stattfand. Die Installation und Gestaltung des Brunnens wurde den geschulten Händen der Begründer der k.k. Staatsgewerbeschule, heute die HTL Anichstraße, Johann Deiniger und Heinrich Fuss übertragen. Gut zehn Jahre zuvor hatte ihre neue Bildungsinstitution die ersten Schüler aufgenommen. Die Stärkung der heimischen Gewerbe und Industrie war das Gebot der Stunde, der neue Schultypus und die moderne Messeveranstaltung sollten dazu beitragen. Die Landesausstellung sollte nicht nur „Tirol mit einem Bilde seines gesamten landwirtschaftlichen, gewerblichen, technischen und künstlerischen Könnens“ zeigen, sondern auch die Verbundenheit des Kronlandes Tirol mit der Monarchie demonstrieren. Leopold V. war der ideale Habsburger für diesen Anlass und den Zeitgeist der Jahrhundertwende, der architektonisch vom Neoklassizismus geprägt war. Die antike griechische Götterwelt verbunden mit dem mächtigen Habsburgerfürsten waren ein Perfect Match, um den Platz vor dem Theater zugleich nationalliberal wie auch kaisertreu aufzuputzen. Die Kunstwerke im Stil der Renaissance passten ins Jahr 1893 mindestens so gut wie in die Frühe Neuzeit, zumindest aus der Sicht des Innsbrucker Bildungsbürgertums. Leopold galt als liberaler Lebemann, der sich für den Dienst am Vaterland von Klerus und Bischofswürde verabschiedet hatte. Die Innsbrucker Nachrichten beschrieben die Eröffnung mit folgenden Worten:

„Um 11 Uhr begann in der Ausstellungshalle die eigentliche Zeremonie der Eröffnung. Ein Wappenschild – der Tiroler Adler, darunter der kaiserliche Wahlspruch „Viribus unitis“ – zierte den Giebel des Eingangs. Palmen und mächtige Bambusstöcke schmückten das Portal. Die Festgäste versammelten sich in der Mitte der Halle beim Leopoldsbrunnen vor dem prächtigen Kaiserzelt.“

Wie es Denkmälern im öffentlichen Raum bis heute zu eigen ist, besonders wenn eine politische Botschaft mitschwingt, schieden sich aber auch am Leopoldsbrunnen die Geister. Im Jahr der Aufstellung war er ein heißes Politikum. In der Presse war gar von einem „Brunnenkriege“ die Rede, der sich um das Denkmal entwickelte. In einer Karnevalsrede wurde der Leopoldsbrunnen spöttisch als Monumental-Ofen bezeichnet. Die Aufregung war nicht neu. Bereits knapp 100 Jahre zuvor wäre es fast um die Figuren des Brunnens geschehen gewesen. Als Andreas Hofer als Landeskommandant Tirols 1809 in Innsbruck residierte, waren ihm die allzu freizügigen Figuren ein Dorn im Auge. Der fromme Katholik wollte die barbusigen Nymphen und die Vielgötterei der Antike vor den Augen der erhofft frommen Bevölkerung verbergen. Er plante die Bronzestatuen einzuschmelzen, um daraus Geschützmunition anfertigen zu lassen. Es ist einigen Innsbrucker Bürgern, die die Kunstwerke versteckten, zu verdanken, dass der Leopoldsbrunnen bis heute besteht. Der Brunnenkrieg setzt sich bis heute fort. Auffallend häufiger als andere Kunstwerke laden die Statuen Spaßvögel ein, sie mit Kleidungsstücken und anderen Verzierungen zu schmücken. 2022 wurde eine der Nymphen gar abgeschraubt und vom Brunnen entwendet. Obwohl die Originale mittlerweile im Ferdinandeum standen und es sich nur um eine Kopie handelte, war das Verschwinden der Statue Stadtgespräch. Nach einigen Wochen des Brütens über den Kriminalfall, in denen unzählige Gerüchte über Motiv und Täter herumgeisterten, tauchte die Figur im Olympischen Dorf am Radweg wieder auf. Ob es ein Nachahmer und Verehrer des Sittenwächters Andreas Hofer war oder eine „bsoffene Gschicht“, wird wohl nicht zu klären sein.

Leopold V. & Claudia de Medici: Glanz und Gloria in Innsbruck

Das für das barocke Gesicht Innsbrucks bedeutendste Fürstenpaar regierte Tirol während der Zeit, in der der Dreißigjährige Krieg Europa verheerte. Der Habsburger Leopold (1586 – 1632) um die landesfürstlichen Regierungsgeschäfte im oberösterreichischen Regiment in Tirol und den Vorlanden zu führen. Er hatte die klassische Erziehung unter den Fittichen der Jesuiten genossen. In Graz und Judenburg studierte er Philosophie und Theologie, um sich für den machtpolitischen Bereich des Klerus vorzubereiten, eine übliche Karriere nachgeborener Söhne, die kaum Chancen auf weltliche Throne hatten. Leopolds frühe Karriere im Machtapparat der Kirche steht für all das, was Protestanten und Kirchenreformer an der katholischen Kirche ablehnten. Mit 12 Jahren wurde er zum Bischof von Passau gewählt, mit dreizehn wurde er zum Koadjutor des Bistums Straßburg in Lothringen ernannt. Kirchliche Weihen hingegen erhielt er nie. Für die geistlichen Pflichten war sein Fürstbischof zuständig. Er war leidenschaftlicher Politiker, reiste viel zwischen seinen Bistümern und beteiligte sich auf kaiserlicher Seite am Konflikt zwischen Rudolf II. und Matthias, der Vorlage für Franz Grillparzers „Bruderzwist im Hause Habsburg“. Diese Agenden, die einem Kirchenmann nicht unbedingt zur Ehre gereichten, sollten Leopolds Chance auf weltliche Fürstenwürden am Leben halten.

Diese Chance kam, als der unverheiratete Maximilian III. 1618 kinderlos verstarb. Leopold fungierte auf Geheiß seines Bruders als habsburgischer Gubernator und Regierer dieser Ober- und Vorderösterreichischen, auch Mitincorpierter Leuth und Lannde. In seinen ersten Jahren als Regent musste er weiterhin zwischen seinen von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges bedrohten Bistümern in Süd- und Westdeutschland pendeln. Der ambitionierte Machtpolitiker war zwar wohl mit dem aufregenden Leben inmitten der hohen Politik zufrieden, nicht aber mit seinem Status als Gubernator. Er wollte den Titel des Landesfürsten samt Huldigung und dynastischem Erbrecht. Für den Fürstentitel und um einen Hofstaat einzurichten, fehlten eine passende Braut, Zeit und Geld. Die kostspieligen Auseinandersetzungen, an denen er beteiligt war, hatten Leopolds Säckel geleert.

Das Geld kam mit der Braut und mit ihr auch die Zeit. Claudia de Medici (1604 – 1648) aus dem reichen toskanischen Kaufmanns- und Fürstengeschlecht wurde dazu auserkoren, den mittlerweile schon auf die 40 zugehenden Landesfürsten in Spe mit dynastischen Freuden zu beglücken. Claudia war bereits im Kindesalter dem Herzog von Urbino versprochen worden, den sie mit 17 Jahren trotz eines Antrags Kaiser Ferdinands II. heiratete. Nach zwei Jahren Ehe verstarb ihr Gatte. Die Bande mit den Habsburgern waren noch vorhanden. Spätestens seit der Hochzeit Francesco de Medici mit Johanna von Habsburg, einer Tochter Ferdinands I. waren die beiden Dynastien gut verzahnt. Auch Leopold und Claudia waren ein Perfect Match aus Titel, Macht, barocker Frömmigkeit und Geld. Leopolds Schwester Maria Magdalena war als angeheiratete Großherzogin der Toskana in Florenz gelandet und schickte ihrem Bruder ein gemaltes Portrait der jungen Witwe Claudia mit den Begleitworten, dass sie „von gesicht, leib und tugendt schön“ sei. Nach einem Tanz im Huhn-Ei-Prinzip – die Familie der Braut wollte eine Versicherung um die Titel des Schwiegersohnes während dessen Bruder der Kaiser für die Vergabe der Herzogswürde den Beweis einer Braut forderte – war es so weit. 1625 verzichtete der mittlerweile zum Herzog erhobene, wohlgenährte und vierzig Jahre alte Leopold auf seine kirchlichen Besitztümer und Würden, um heiraten und mit seiner fast 20 Jahre jüngeren Braut eine neue Tiroler Linie des Hauses Habsburg gründen zu können.

Die Verbindung des Landesfürsten mit der Italienerin sollten Innsbruck prägen. Die Medici hatten mit Baumwoll- und Textilhandel, vor allem aber mit Finanzgeschäften ein Vermögen verdient und waren zu politischer Macht gekommen. Unter den Medici war Florenz das kulturelle und finanzwirtschaftliche Zentrum Europas geworden, vergleichbar mit dem New York des 20 oder den Arabischen Emiraten des 21. Jahrhunderts. Der Florentiner Dom, der im Auftrag der mächtigen Wollhändlergilde errichtet wurde, war in Ausstattung und Größe das spektakulärste Gebäude weltweit. Galileo Galilei war Erster Mathematiker Herzog Cosimos II. 1570 wurde Cosimo de Medici vom Papst zum ersten Großherzog der Toskana ernannt. Aus dem toskanischen Geldadel wurde dank großzügiger Kredite und Spenden europäischer Hochadel. Im 17. Jahrhundert hatte die Stadt am Arno zwar an politischem Gewicht eingebüßt, in kultureller Hinsicht war Florenz aber noch immer die Benchmark. Leopold setzte alles daran, um seine Residenzstadt in diese Liga zu katapultieren.

Im Februar 1622 hatten die Hochzeitsfeierlichkeiten zwischen Kaiser Ferdinand II. und Eleonore von Mantua in Innsbruck stattgefunden. Für den norditalienischen Brautanhang war Innsbruck leichter zu erreichen als Wien. Tirol war auch konfessionell geeint und war von den ersten Jahren des Dreißigjährigen Krieges verschont geblieben. Während die kaiserliche Hochzeit in fünf Tagen erledigt war, zog sich die Party von Leopold und Claudia über 2 Wochen. Die offizielle Hochzeit hatte ohne Beisein des Bräutigams im Florentiner Dom stattgefunden. Das anschließende Fest zu Ehren der Verbindung von Habsburg und Medici ging als eines der prächtigsten in Geschichte Innsbrucks ein und hielt die Stadt zwei Wochen lang in Atem. Nach einem frostigen Einzug vom verschneiten Brenner herunter empfing Innsbruck seine neue Fürstin und ihre Familie. Ehemann und Untertanen hatten zur inneren Reinigung im Vorfeld gebetet, um göttlichen Segen zu erbitten. Das Brautpaar zog wie zuvor der Kaiser in einem langen Zug durch zwei eigens errichtete Pforten in der Stadt ein. 1500 Schützen feuerten Salven aus allen Rohren ab. Trommler, Pfeifer und die Glocken der Hofkirche untermalten den Zug, der aus 750 Personen am staunenden Volk vorbeizog. Ein breites Unterhaltungsprogramm mit Jagden, Theater, Tänzen, Musik sowie allerlei exotischem wie „Bären, Türggen und Mohren“ versetzten Gäste und Stadtbürger in Verzückung und Erstaunen. Aus heutiger Sicht wenig glanzvolles Highlights war das Katzenrennen, bei dem mehrere Reiter danach trachteten, einer an den Beinen aufgehängten Katze im Vorbeireiten den Kopf abzuhacken.

Weniger glorreich waren Leopolds frühe Regierungsjahre für seine Untertanen. Seine Politik wurde von vielen Auseinandersetzungen mit den Landständen geprägt. Er war als Hardliner der Gegenreformation ein Unterstützer der kaiserlichen Truppen. Das Unterengadin, über das Leopold die Gerichtsgewalt hatte, war ein steter Unruheherd. Unter dem Vorwand, die dort ansässigen katholischen Untertanen vor protestantischen Übergriffen zu schützen, ließ Leopold das Gebiet besetzen. Er konnte Aufstände zwar immer wieder erfolgreich unterdrücken, die Ressourcen, die dafür nötig waren, brachten Bevölkerung und Landstände aber in Rage. Auch an der Nordgrenze zu Bayern war die Lage unruhig und erforderte Leopold als Kriegsherrn. Herzog Bernhard von Weimar hatte Füssen eingenommen und stand bei der Ehrenberger Klause vor den Landesgrenzen. Innsbruck blieb zwar von direkten Kriegshandlungen verschont, war aber dank den nahen Fronten trotzdem Teil des Dreißigjährigen Krieges.

Die finanziellen Mittel dafür stellte er über eine umfassende Steuerreform zu Ungunsten der Mittelschicht zur Verfügung. Die in Kriegen übliche Inflation durch das Stocken des für Innsbruck wichtigen Handels verschlechterte das Leben der Untertanen. 1622 verschärfte eine wetterbedingte Missernte die Lage, die durch die Zinsbelastung des Staatshaushaltes durch Altlasten ohnehin stets angespannt war. Auch sein Beharren auf flächendeckende Durchsetzung des modernen Römischen Rechtes gegenüber dem traditionellen Gewohnheitsrecht brachte ihm bei vielen Untertanen keine Sympathiepunkte ein.

Das alles hielt Leopold und Claudia nicht davon ab, in absolutistischer Manier prächtig Hof zu halten. Innsbruck wurde unter Leopolds Regentschaft großflächig barock umgestaltet. Am Hof fanden Feste im Beisein des europäischen Hochadels statt. Showeinlagen wie Löwenkämpfe mit den exotischen Tieren aus dem landesfürstlichen Bestand, den Ferdinand II. am Hofgarten gründen ließ, Theater und Konzerte dienten der Zerstreuung der höfischen Gesellschaft.

Moral und Sitten der rauen Älpler sollten sich bessern. Es war ein Balanceakt zwischen Festen bei Hof und Verbot von Karnevalsfeiern für normale Bürger. Der Zorn Gottes, der immerhin Pest und Krieg nach sich gezogen hatte, sollte so gut als möglich durch tugendhaftes Verhalten ferngehalten werden. Fluchen, Herumschreien und der Gebrauch von Schusswaffen auf offener Straße wurden verboten. Gegen Zuhälterei, Prostitution, Ehebruch und moralischen Verfall ging man am frommen Hof streng vor. Juden hatten unter Leopold und Claudia ebenfalls schwere Zeiten. Der Hass auf die immer schon ungeliebten Hebreer brachte eine der unappetitlichsten Traditionen Tiroler Frömmigkeit hervor. 1642 verfasste der italienischstämmige Stiftsarzt zu Hall und Gründer der Karlskirche in Volders Dr. Hippolyt Guarinoni die Legende des Märtyrerkinds Anderle von Rinn. Angeregt vom angeblich durch Juden 1475 in seiner Heimatstadt ermordeten Simon von Trient verfasste Guarinoni 1642 das Anderl-Lied in Versform. In Rinn bei Innsbruck entwickelte sich rund um die Gebeine des angeblich 1462 von Juden ermordeten Andreas Oxner, die Jahreszahl war dem Doktor im Traum erschienen, ein antisemitischer Anderl-Kult, der erst 1989 vom Innsbrucker Bischof verboten wurde.

Innsbruck wurde nicht nur moralisch, sondern auch tatsächlich gesäubert. Abfälle, die besonders bei ausbleibendem Regen, wenn kein Wasser durch das Kanalsystem floss, ein Problem waren, wurden per fürstlicher Verordnung regelmäßig gereinigt. Nutztiere durften nicht mehr frei innerhalb der Stadtmauern herumlaufen. Die Pestwelle wenige Jahre vorher war noch frisch im Gedächtnis. Schlechte Gerüche und Miasmen sollten um jeden Preis ferngehalten werden.

Nach dem frühen Tod Leopolds regierte Claudia an Stelle ihres minderjährigen Sohnes das Land mit Hilfe ihres Hofkanzlers Wilhelm Biener (1590 – 1651) mit moderner, konfessionell motivierter, frühabsolutistischer Politik und strenger Hand. Sie konnte sich dabei auf eine gut funktionierende Verwaltung stützen. Die junge Witwe umgab sich mit Italienern und italienischsprachigen Tirolern, die frische Ideen ins Land brachten, gleichzeitig aber auch Härte im Kampf gegen den Lutheranismo zeigten. Um Feuer zu vermeiden, 1636 waren direkt vor der Hofburg das Löwenhaus und der Ansitz Ruhelust Ferdinands II. abgebrannt, mussten Ställe und andere Gebäude aus Holz innerhalb der Stadtmauern abgerissen werden. Die Seidenraupenzucht im Trentino und erste, zarte Überlegungen rund um eine Tiroler Universität gediehen unter Claudias Regentschaft. Kanzler Biener zentralisierte Teile der Verwaltung. Vor allem das fragmentierte Rechtsystem innerhalb der Tiroler Territorien sollte durch einen allgemeingültigen Kodex ersetzt werden. Dafür musste der oft willkürlich agierende lokale Kleinadel zu Gunsten des Landesfürsten weiter entmachtet werden.

Dieses System sollte nicht nur den teuren Hofstaat, sondern auch die Landesverteidigung finanzieren. Nicht nur protestantische Truppen aus Süddeutschland bedrohten den habsburgischen Besitz. Auch Frankreich, eigentlich eine katholische Macht, wollte sich an den Ländern der Casa de Austria in Spanien, Italien und den Vorlanden, den heutigen Benelux-Staaten, schadlos halten. Innsbruck wurde zu einem der Zentren des habsburgischen Kriegsrates. Am Rande der Front in den deutschen Ländern und mittig zwischen Wien und der Toskana war die Stadt perfekt für Österreicher, Spanier und Italiener, um sich zu treffen. Die für ihre Brutalität berüchtigten Schweden bedrohten Tirol direkt, konnten aber vom Einmarsch abgehalten werden. Die Burg- und Wallanlagen, die Tirol schützten, wurden von unerwünschten Bewohnern des Landes, Bettlern, Zigeunern und desertierten Soldaten in Zwangsarbeit errichtet. Bei Scharnitz an der heutigen deutschen Grenze wurden Verteidigungsanlagen errichtet und nach der Landesfürstin Porta Claudia genannt.

Als Claudia de Medici 1648 starb, kam es wie fast zur gleichen Zeit in England unter Cromwell zu einem Aufstand der Stände gegen die Zentralregierung. Claudia, die nie die deutsche Landessprache gelernt hatte und auch sonst auch nach über 20 Jahren noch mit lokalen Bräuchen fremdelte, war nie besonders beliebt in der Bevölkerung gewesen. An eine Absetzung war aber nicht zu denken. Der Schierlingsbecher wurde an ihren Kanzler weitergereicht. Der unbequeme Biener wurde vom Nachfolger Claudias, Erzherzog Ferdinand Karl, und den Landständen als Persona non grata inhaftiert und 1651 wie Charles I. zwei Jahre nach einem Schauprozess geköpft.

Ein Hauch Florenz und Medici prägt Innsbruck bis heute: Sowohl in der Jesuitenkirche, wo Claudia und Leopold ihre letzte Ruhestätte fanden, als auch in der Pfarrkirche Mariahilf prangt bis heute das Wappen ihrer Familie mit den roten Kugeln und den Lilien. Das Alte Rathaus in der Altstadt ist auch als Claudiana bekannt. Überreste der Porta Claudia bei Scharnitz stehen ebenfalls bis heute. Mit Leopolds Namen verbunden ist in Innsbruck besonders das Theater. Der Leopoldsbrunnen vor dem Haus der Musik erinnert an ihn. Wer sich an die Besteigung des markanten Berges Serles wagt, startet die Wanderung beim Kloster Maria Waldrast, das Leopold 1621 hingebungsvoll zum wunderbarlichen Unser lieben Frawen bildnus auf der Waldrast dem Servitenorden stiftete und Claudia ausbauen ließ. Kanzler Wilhelm Biener wurde ein Straßenname im Saggen gewidmet.

Innsbruck und das Haus Habsburg

Innsbrucks Innenstadt wird heute von Gebäuden und Denkmälern geprägt, die an die Familie Habsburg erinnern. Die Habsburger waren über viele Jahrhunderte ein europäisches Herrscherhaus, zu dessen Einflussbereich verschiedenste Territorien gehörten. Am Zenit ihrer Macht waren sie die Herrscher über ein „Reich, in dem die Sonne nie untergeht“. Durch Kriege und geschickte Heirats- und Machtpolitik saßen sie in verschiedenen Epochen an den Schalthebeln der Macht zwischen Südamerika und der Ukraine. Innsbruck war immer wieder Schicksalsort dieser Herrscherdynastie. Besonders intensiv war das Verhältnis zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert. Durch die strategisch günstige Lage zwischen den italienischen Städten und deutschen Zentren wie Augsburg und Regensburg kam Innsbruck spätestens nach der Erhebung zur Residenzstadt unter Kaiser Maximilian ein besonderer Platz im Reich zu.

Tirol war Provinz und als konservativer Landstrich der Dynastie meist zugetan. Brav feierte man auch nach der Zeit als Residenzstadt die Geburt neuer Kinder der Herrscherfamilie mit Paraden und Prozessionen, trauerte bei Todesfällen in Gedenkmessen und verewigte Erzherzöge, Könige und Kaiser im öffentlichen Raum mit Statuen und Bildern. Auch die Habsburger schätzten die Nibelungentreue ihrer alpinen Untertanen. Der Jesuit Hartmann Grisar schrieb im 19. Jahrhundert folgendes über die Feierlichkeiten anlässlich der Geburt Erzherzog Leopolds im Jahr 1716:

„Welch imposanter Anblick aber, als bei hereinbrechender Nacht der Abt von Wilten vor der durch das Blut des Landes eingeweihten Annasäule, umgeben von den Studentenreihen und dem dichtgedrängten Volke, die religiöse Schlußfunktion abhielt; als da bei dem Scheine von Tausenden brennender Lichter und Fackeln die ganze Stadt zugleich mit der studirenden Jugend, der Hoffnung des Landes, den Himmel um Segen für den neugeborenen ersten Sohn des Kaisers anflehte.“

Die schwer zugängliche Lage machte es zum perfekten Fluchtort in unruhigen und krisenhaften Zeiten. Karl V. (1500 – 1558) floh während einer Auseinandersetzung mit dem protestantischen Schmalkaldischen Bund für einige Zeit nach Innsbruck. Ferdinand I. (1793 – 1875) ließ seine Familie fern der osmanischen Bedrohung im Osten Österreichs in Innsbruck verweilen. Franz Josef I. genoss kurz vor seiner Krönung im turbulenten Sommer der Revolution 1848 gemeinsam mit seinem Bruder Maximilian, der später als Kaiser von Mexiko von Aufständischen Nationalisten erschossen wurde, die Abgeschiedenheit Innsbrucks. Eine Tafel am Alpengasthof Heiligwasser über Igls erinnert daran, dass der Monarch hier im Rahmen seiner Besteigung des Patscherkofels nächtigte. Einige der Tiroler Landesfürsten aus dem Haus Habsburg hatten weder eine besondere Beziehung zu Tirol noch brachten sie diesem deutschen Land besondere Zuneigung entgegen. Ferdinand I. (1503 – 1564) wurde am spanischen Hof erzogen. Maximilians Enkel Karl V. war in Burgund aufgewachsen. Als er mit 17 Jahren zum ersten Mal spanischen Boden betrat, um das Erbe seiner Mutter Johanna über die Reiche Kastilien und Aragorn anzutreten, sprach er kein Wort spanisch. Als er 1519 zum Deutschen Kaiser gewählt wurde, sprach er kein Wort Deutsch.

Es waren auch nicht alle Habsburger glücklich in Innsbruck sein zu „dürfen“. Angeheiratete Prinzen und Prinzessinnen wie Maximilians zweite Frau Bianca Maria Sforza oder Ferdinand II. zweite Frau Anna Caterina Gonzaga strandeten ungefragt nach der Hochzeit in der rauen, deutschsprachigen Bergwelt. Stellt man sich zudem vor, was ein Umzug samt Heirat von Italien nach Tirol zu einem fremden Mann für einen Teenager bedeutet, kann man erahnen, wie schwer das Leben der Prinzessinnen war. Kinder der Aristokratie wurden bis ins 20. Jahrhundert vor allem dazu erzogen, politisch verheiratet zu werden. Widerspruch dagegen gab es keinen. Man mag sich das höfische Leben als prunkvoll vorstellen, Privatsphäre war in all dem Luxus nicht vorgesehen.

Seine habsburgische Blütezeit erlebte Innsbruck, als die Stadt Hauptresidenz der Tiroler Landesfürsten war. Ferdinand II., Maximilian III. und Leopold V. prägten mit ihren Gattinnen die Stadt während ihrer Regentschaft. Als Sigismund Franz von Habsburg (1630 – 1665) als letzter Landesfürst kinderlos starb, war auch der Titel der Residenzstadt Geschichte und Tirol wurde von einem Statthalter regiert. Der Tiroler Bergbau hatte an Wichtigkeit eingebüßt und bedurfte keiner gesonderten Aufmerksamkeit. Kurz darauf verloren die Habsburger mit Spanien und Burgund ihre Besitzungen in Westeuropa, was Innsbruck vom Zentrum an den Rand des Imperiums rückte. In der K.u.K. Monarchie des 19. Jahrhunderts war Innsbruck der westliche Außenposten eines Riesenreiches, das sich bis in die heutige Ukraine erstreckte. Franz Josef I. (1830 – 1916) herrschte zwischen 1848 und 1916 über ein multiethnisches Vielvölkerreich. Sein neoabsolutistisches Herrschaftsverständnis allerdings war aus der Zeit gefallen. Österreich hatte seit 1867 zwar ein Parlament und eine Verfassung, der Kaiser betrachtete diese Regierung allerdings als „seine“. Minister waren dem Kaiser gegenüber verantwortlich, der über der Regierung stand. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zerbrach das marode Reich. Am 28. Oktober 1918 wurde die Republik Tschechoslowakei ausgerufen, am 29. Oktober verabschiedeten sich Kroaten, Slowenen und Serben aus der Monarchie. Der letzte Kaiser Karl dankte am 11. November ab. Am 12. November erklärte sich „Deutschösterreich zur demokratischen Republik, in der alle Gewalt vom Volke ausgeht“. Das Kapitel der Habsburger war beendet.

Bei allen nationalen, wirtschaftlichen und demokratiepolitischen Problemen, die es in den Vielvölkerstaaten gab, die in verschiedenen Kompositionen und Ausprägungen den Habsburgern unterstanden, die nachfolgenden Nationalstaaten schafften es teilweise wesentlich schlechter die Interessen von Minderheiten und kulturellen Unterschiede innerhalb ihres Territoriums unter einen Hut zu bringen. Seit der EU-Osterweiterung wird die Habsburgermonarchie von einigen wohlmeinenden Historikern als ein vormoderner Vorgänger der Europäischen Union gesehen. Gemeinsam mit der katholischen Kirche prägten die Habsburger den öffentlichen Raum über Architektur, Kunst und Kultur. Goldenes Dachl, Hofburg, die Triumphpforte, Schloss Ambras, der Leopoldsbrunnen und viele weitere Bauwerke erinnern bis heute an die Präsenz der wohl bedeutendsten Herrscherdynastie der europäischen Geschichte in Innsbruck.

Andreas Hofer und die Tiroler Erhebung von 1809

Die Zeit der Napoleonischen Kriege bescherte dem Land Tirol ein nationales Epos und mit Andreas Hofer einen Helden, dessen Glanz bis in die heutige Zeit strahlt. Subtrahiert man allerdings die sorgsam konstruierte Legende vom Tiroler Aufstand gegen die Fremdherrschaft, war die Zeit vor und nach 1809 ein dunkles Kapitel in der Innsbrucker Stadtgeschichte, geprägt von wirtschaftlichen Nöten, Kriegsverheerung und mehreren Plünderungen. Das Königreich Bayern war während der Napoleonischen Kriege mit Frankreich verbündet und konnte in mehreren Auseinandersetzungen zwischen 1796 und 1805 das Land Tirol von den Habsburgern übernehmen. Innsbruck war nicht mehr Hauptstadt eines Kronlandes, sondern nur noch eine von vielen Kreishauptstädten der Verwaltungseinheit Innkreis. Einnahmen aus Maut und Zoll sowie auf das Haller Salz verließen das Land Richtung Norden. Die britische Kolonialsperre gegen Napoleon hatte zur Folge, dass der stets florierende und Wohlstand bringende Innsbrucker Fernhandel und das Transportwesen als Wirtschaftszweige einbrachen. Innsbrucker Bürger mussten bayerische Soldaten in ihren Häusern einquartieren. Die Aufhebung der Tiroler Landesregierung, des Guberniums und des Tiroler Landtags bedeuteten aber nicht nur den Verlust von Status, sondern auch von Arbeitsplätzen und finanziellen Mitteln. Ganz vom Geist der Aufklärung, der Vernunft und der Französischen Revolution beseelt, machten sich die neuen Landesherren daran, die althergebrachte Ordnung umzukrempeln. Während die Stadt, wie es zu jeder Zeit ist, unter dem Kriegstreiben finanziell litt, eröffneten sich gesellschaftspolitisch durch den Umbruch neue Möglichkeiten. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, vielen Bürgern kam der frische Wind nicht ungelegen. Moderne Gesetze wie die Gassen-Säuberungs-Ordnung oder eine verpflichtende Pockenimpfung sollten Sauberkeit und Gesundheit in der Stadt zuträglich sein. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts verstarb noch immer eine beträchtliche Anzahl von Menschen an Krankheiten, die auf mangelnde Hygiene und verseuchtem Trinkwasser zurückzuführen waren. Ein neues Steuersystem wurde eingeführt und die Befugnisse des Adels weiter verringert. Die bayerische Verwaltung erlaubt das 1797 verbotene Vereinswesen wieder. Auch das Zurückdrängen der Kirche aus dem Bildungswesen gefiel liberalen Innsbruckern. So wurde der Benediktinerpater und spätere Mitbegründer des Musikvereins Innsbrucks Martin Goller wurde nach Innsbruck berufen, um die musikalische Ausbildung zu forcieren.

Diese Reformen behagten einem großen Teil der Tiroler Bevölkerung nicht. Katholische Prozessionen und religiöse Feste fielen dem aufklärerischen Programm der neuen Landesherren zum Opfer. 1808 wurde vom bayerischen König für seinen gesamten Herrschaftsbereich das Gemeindeedikt eingeführt. Die Untertanen wurden darin verpflichtet öffentliche Gebäude, Brunnen, Wege, Brücken und andere Infrastruktur in Stand zu halten. Für die Tiroler Bauern, die seit Jahrhunderten von Fronarbeit größtenteils befreit waren, bedeutete das eine zusätzliche Belastung und war ein Affront gegen ihren Standesstozl. Der Funke, der das Pulverfass zur Explosion brachte, war die Aushebung junger Männer zum Dienst in der bayrisch-napoleonischen Armee, obwohl Tiroler seit dem Landlibell, einem Gesetz Kaiser Maximilians, nur für die Verteidigung der eigenen Grenzen herangezogen werden durften. Am 10. April kam es bei einer Aushebung in Axams bei Innsbruck zu einem Tumult, der schließlich zu einem Aufstand führte. Für Gott, Kaiser und Vaterland kamen Abteilungen der Tiroler Landesverteidigung zusammen, um den kleinen Armeeteil und die Verwaltungsbeamten der Bayern aus Innsbruck zu vertreiben. Angeführt wurden die Schützen von Andreas Hofer (1767 – 1810), einen Wirt, Wein- und Pferdehändler aus dem Südtiroler Passeiertal bei Meran. Ihm zur Seite standen nicht nur weitere Tiroler wie Pater Haspinger, Peter Mayr und Josef Speckbacher, sondern im Hintergrund auch der Habsburger Erzherzog Johann.

In Innsbruck angekommen plünderten die Schützen nicht nur offizielle Einrichtungen. Wie bereits beim Bauernaufstand unter Michael Gaismair war der Heldenmut nicht nur von Adrenalin, sondern auch von Alkohol beflügelt. Der wilde Mob war für die Stadt wohl schädlicher als die bayrischen Verwalter seit 1805. Vor allem gegen bürgerliche Damen und den kleinen jüdischen Bevölkerungsanteil Innsbrucks kam es zu heftigen Ausschreitungen der „Befreier“.

Im Juli 1809 hatten Bayern und Franzosen die Kontrolle über Innsbruck nach dem mit den Habsburgern geschlossenen Frieden von Znaim, der vielen bis heute als Wiener Verrat am Land Tirol gilt, zurückerlangt. Was nun folgte, war das, was als Tiroler Erhebung unter Andreas Hofer, der mittlerweile das Oberkommando über die Tiroler Landesverteidigung übernommen hatte, in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Insgesamt drei Mal konnten die Tiroler Aufständischen den Sieg vom Schlachtfeld tragen. Besonders bekannt ist die 3. Schlacht im August 1809 am Berg Isel. „Innsbruck sieht und hört, was es noch nie gehört und gesehen: eine Schlacht von 40.000 Kombattanten…“ Für kurze Zeit war Andreas Hofer in Ermangelung regulärer Tatsachen Oberkommandant Tirols, auch für zivile Angelegenheiten. Finanziell änderte sich die missliche Lage Innsbrucks nicht. Anstelle der bayerischen und französischen Soldaten mussten die Stadtbürger nun ihre Landsleute aus dem Bauernregiment beherbergen und verköstigen und Abgaben für die neue Landesregierung entrichten. Besonders die liberalen und vermögenden Eliten der Stadt waren nicht glücklich mit den neuen Stadtherren. Die von ihm als Landeskommandant erlassenen Verordnungen erinnern eher an einen Gottesstaat als ein Gesetzwerk des 19. Jahrhunderts. Frauen durften nur noch züchtig verhüllt auf die Straße gehen, Tanzveranstaltungen wurden verboten und freizügige Denkmäler wie die am Leopoldsbrunnen zu besichtigenden Nymphen wurden aus dem öffentlichen Raum verbannt. Bildungsagenden sollten wieder an den Klerus gehen. Liberale und Intellektuelle wurden verhaftet, dafür wurde das Rosenkranzbeten zum Gebot. Am Ende gab es im Herbst 1809 in der vierten und letzten Schlacht am Berg Isel eine empfindliche Niederlage gegen die französische Übermacht. Die Regierung in Wien hatte die Tiroler Aufständischen vor allem als taktischen Prellbock im Krieg gegen Napoleon benutzt. Bereits zuvor hatte der Kaiser das Land Tirol offiziell im Friedensvertrag von Schönbrunn wieder abtreten müssen. Innsbruck war zwischen 1810 und 1814 wieder unter bayrischer Verwaltung. Auch die Bevölkerung war nur noch mäßig motiviert, Krieg zu führen. Wilten wurde von den Kampfhandlungen stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Dorf schrumpfte von über 1000 Einwohnern auf knapp 700. Hofer selbst war zu dieser Zeit bereits ein von der Belastung dem Alkohol gezeichneter Mann. Er wurde gefangengenommen und am 20. Januar 1810 in Mantua hingerichtet. Zu allem Überfluss wurde das Land geteilt. Das Etschtal und das Trentino wurden Teil des von Napoleon aus dem Boden gestampften Königreich Italien, das Pustertal wurde den französisch kontrollierten Illyrischen Provinzen angeschlossen.

Der „Freiheitskampf“ symbolisiert bis heute für das Tiroler Selbstverständnis. Lange Zeit galt Andreas Hofer als unumstrittener Held und als Prototyp des wehrhaften, vaterlandstreuen und standhaften Tirolers. Der Underdog, der sich gegen die fremde Übermacht und unheilige Sitten wehrte. Tatsächlich war Hofer wohl ein charismatischer Anführer, ein politisch aber unbegabter und konservativ-klerikaler, simpler Geist. Seine Taktik bei der 3. Schlacht am Berg Isel „Grad nit aufferlassen tiat sie“ (Ann.: Ihr dürft sie nur nicht heraufkommen lassen) fasst sein Wesen wohl ganz gut zusammen. In konservativen Kreisen Tirols wie den Schützen wird Hofer unkritisch und kultisch verehrt. Das Tiroler Schützenwesen ist gelebtes Brauchtum, das sich zwar modernisiert hat, in vielen dunklen Winkeln aber noch reaktionär ausgerichtet ist. Wiltener, Amraser, Pradler und Höttinger Schützen marschieren immer noch einträchtig neben Klerus, Trachtenvereinen und Marschmusikkapellen bei kirchlichen Prozessionen und schießen in die Luft, um alles Übel von Tirol und der katholischen Kirche fernzuhalten. Über die Stadt verteilt erinnern viele Denkmäler an das Jahr 1809. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhr eine Heroisierung der Kämpfer, die als deutsches Bollwerk gegen fremde Völkerschaften charakterisiert wurden. Der Berg Isel wurde der Stadt für die Verehrung der Freiheitskämpfer vom Stift Wilten, der katholischen Instanz Innsbrucks, zur Verfügung gestellt. Andreas Hofer und seinen Mitstreitern Josef Speckbacher, Peter Mayer, Pater Haspinger und Kajetan Sweth wurden im Stadtteil Wilten, das in der Zeit des großdeutsch-liberal dominierten Gemeinderats 1904 zu Innsbruck kam und lange unter der Verwaltung des Stiftes gestanden hatte, Straßennamen gewidmet. Das kurze Rote Gassl im alten Kern von Wilten erinnert an die Tiroler Schützen, die, in ihnen wohl fälschlich nachgesagten roten Uniformen, dem siegreichen Feldherrn Hofer nach dem Sieg in der zweiten Berg Isel Schlacht an dieser Stelle in Massen gehuldigt haben sollen. In Tirol wird Andreas Hofer bis heute gerne für alle möglichen Initiativen und Pläne vor den Karren gespannt. Vor allem im Nationalismus des 19. Jahrhunderts berief man sich immer wieder auf den verklärten Helden Andreas Hofer. Hofer wurde über Gemälde, Flugblätter und Schauspiele zur Ikone stilisiert. Aber auch heute noch kann man das Konterfei des Oberschützen sehen, wenn sich Tiroler gegen unliebsame Maßnahmen der Bundesregierung, den Transitbestimmungen der EU oder der FC Wacker gegen auswärtige Fußballvereine zur Wehr setzen. Das Motto lautet dann „Mannder, s´isch Zeit!“. Die Legende vom wehrfähigen Tiroler Bauern, der unter Tags das Feld bestellt und sich abends am Schießstand zum Scharfschützen und Verteidiger der Heimat ausbilden lässt, wird immer wieder gerne aus der Schublade geholt zur Stärkung der „echten“ Tiroler Identität. Die Feiern zum Todestag Andreas Hofers am 20. Februar locken bis heute regelmäßig Menschenmassen aus allen Landesteilen Tirols in die Stadt. Erst in den letzten Jahrzehnten setzte eine kritische Betrachtung des erzkonservativen und mit seiner Aufgabe als Tiroler Landeskommandanten wohl überforderten Schützenhauptmanns ein, der angestachelt von Teilen der Habsburger und der katholischen Kirche nicht nur Franzosen und Bayern, sondern auch das liberale Gedankengut der Aufklärung vehement aus Tirol fernhalten wollte.

Barock: Kunstrichtung und Lebenskunst

Wer in Österreich unterwegs ist, kennt die Kuppen und Zwiebeltürme der Kirchen in Dörfern und Städten. Diese Form der Kirchtürme entstand in der Zeit der Gegenreformation und ist ein typisches Kennzeichen des Architekturstils Barock. Auch in Innsbrucks Stadtbild sind sie vorherrschend. Die bekanntesten Gotteshäuser Innsbrucks wie der Dom, die Johanneskirche oder die Jesuitenkirche, sind im Stile des Barocks gehalten. Prachtvoll und prunkvoll sollten Gotteshäuser sein, ein Symbol des Sieges des rechten Glaubens. Die Religiosität spiegelte sich in Kunst und Kultur wider: Großes Drama, Pathos, Leiden, Glanz und Herrlichkeit vereinten sich zum Barock, der den gesamten katholisch orientierten Einflussbereich der Habsburger und ihrer Verbündeten zwischen Spanien und Ungarn nachhaltig prägte.

Das Stadtbild Innsbrucks veränderte sich enorm. Die Gumpps und Johann Georg Fischer als Baumeister sowie die Bilder Franz Altmutters prägen Innsbruck bis heute nachhaltig. Das Alte Landhaus in der Altstadt, das Neue Landhaus in der Maria-Theresien-Straße, die unzähligen Palazzi, Bilder, Figuren – der Barock war im 17. und 18. Jahrhundert das stilbildende Element des Hauses Habsburg und brannte sich in den Alltag ein. Das Bürgertum wollte den Adeligen und Fürsten nicht nachstehen und ließen ihre Privathäuser im Stile des Barocks errichten. Auf Bauernhäusern prangen Heiligenbilder, Darstellungen der Mutter Gottes und des Herzen Jesu.

Barock war nicht nur eine architektonische Stilrichtung, es war ein Lebensgefühl, das seinen Ausgang nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges nahm. Die Türkengefahr aus dem Osten, die in der zweimaligen Belagerung Wiens gipfelte, bestimmte die Außenpolitik des Reiches, während die Reformation die Innenpolitik dominierte. Die Barockkultur war ein zentrales Element des Katholizismus und der politischen Darstellung derselben in der Öffentlichkeit, das Gegenmodell zum spröden und strengen Lebensentwurf Calvins und Luthers. Feiertage mit christlichem Hintergrund wurden eingeführt, um den Alltag der Menschen aufzuhellen. Architektur, Musik und Malerei waren reich, füllig und üppig. In Theaterhäusern wie dem Comedihaus in Innsbruck wurden Dramen mit religiösem Hintergrund aufgeführt. Kreuzwege mit Kapellen und Darstellungen des gekreuzigten Jesus durchzogen die Landschaft. Die Volksfrömmigkeit in Form der Wallfahrten, Marien- und Heiligenverehrung hielt Einzug in den Kirchenalltag. Multiple Krisen prägten den Alltag der Menschen. Neben Krieg und Hunger brach die Pest im 17. Jahrhundert besonders häufig aus. Die Barockfrömmigkeit wurde auch zur Erziehung der Untertanen eingesetzt. Auch wenn der Ablasshandel in der Zeit nach dem 16. Jahrhundert keine gängige Praxis mehr in der katholischen Kirche war, so gab es doch noch eine rege Vorstellung von Himmel und Hölle. Durch ein tugendhaftes Leben, sprich ein Leben im Einklang mit katholischen Werten und gutem Verhalten als Untertan gegenüber der göttlichen Ordnung, konnte man dem Paradies einen großen Schritt näherkommen. Die sogenannte Christliche Erbauungsliteratur war nach der Schulreformation des 18. Jahrhunderts in der Bevölkerung beliebt und zeigte vor, wie das Leben zu führen war. Das Leiden des Gekreuzigten für die Menschheit galt als Symbol für die Mühsal der Untertanen auf Erden innerhalb des Feudalsystems. Mit Votivbildern baten Menschen um Beistand in schweren Zeiten oder bedankten sich vor allem bei der Mutter Gottes für überstandene Gefahren und Krankheiten.

Der Historiker Ernst Hanisch beschrieb den Barock und den Einfluss, den er auf die österreichische Lebensart hatte, so:

„Österreich entstand in seiner modernen Form als Kreuzzugsimperialismus gegen die Türken und im Inneren gegen die Reformatoren. Das brachte Bürokratie und Militär, im Äußeren aber Multiethnien. Staat und Kirche probierten den intimen Lebensbereich der Bürger zu kontrollieren. Jeder musste sich durch den Beichtstuhl reformieren, die Sexualität wurde eingeschränkt, die normengerechte Sexualität wurden erzwungen. Menschen wurden systematisch zum Heucheln angeleitet.“

Die Rituale und das untertänige Verhalten gegenüber der Obrigkeit hinterließen ihre Spuren in der Alltagskultur, die katholische Länder wie Österreich und Italien bis heute von protestantisch geprägten Regionen wie Deutschland, England oder Skandinavien unterscheiden. Die Leidenschaft für akademische Titel der Österreicher hat ihren Ursprung in den barocken Hierarchien. Der Ausdruck Barockfürst bezeichnet einen besonders patriarchal-gönnerhaften Politiker, der mit großen Gesten sein Publikum zu becircen weiß. Während man in Deutschland politische Sachlichkeit schätzt, ist der Stil von österreichischen Politikern theatralisch, ganz nach dem österreichischen Bonmot des „Schaumamal“.