HTL Anichstraße

Anichstraße 26 / 28

Wissenswert

Ein großer Teil der Bauten, die im 20. Jahrhundert in Innsbruck entstanden, nahmen ihren Anfang in einer Schulform, die im 19. Jahrhundert ersonnen wurde und bis heute Ingenieure, Baumeister und Techniker aller Art produziert. Die Höhere Technische Lehranstalt in der Anichstraße geht nicht nur in ihrem äußeren Erscheinungsbild auf die bürgerlich geprägte Gründerzeit zurück, sondern zeigt auch die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche dieser Epoche im Bildungswesen. Die k.u.k. Monarchie zählte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwar zu den größten, nicht jedoch zu den innovativsten Staatsgebilden Europas. Sowohl Franz Josef I. wie auch ein großer Teil der Abgeordneten im Reichstag waren nicht up to date, was die rasend schnelle technische Entwicklung der Zeit anbelangte. Private Kapitalgeber hielten durch ihre Investitionen in Services und Infrastruktur den Laden am Laufen. Gaben die Fugger dem Kaiser im 16. Jahrhundert großzügige Kredite für die Wahlbestechung, um sich Schürfrechte im Tiroler Bergbau zu sichern, holten sich moderne Aktiengesellschaften Konzessionen für Bahnlinien und Gaswerke im Gegenzug für ihr Engagement. Dem Staat waren sie willkommene Helfer, um die Modernisierung der Gesellschaft mit frischem Kapital und Ideen voranzutreiben. Neben einträglichen Gewinnmargen erkauften sie sich damit auch politischen Einfluss. Eine notwendige Forderung in ihren Augen war eine Reform des Schulwesens. Spätestens mit der Beschau der technischen Innovation auf der Weltausstellung in Wien 1873 war klar geworden, dass es einer Veränderung in der Ausbildung junger Menschen bedurfte, um in einer immer stärker industrialisierten und auf Fachkräfte aufbauenden Welt bestehen zu können. Humanismus und militärische Erziehung konnten eine moderne berufsorientierte Ausbildung nicht ersetzen.

Die ersten Fachschulen, die in Österreich entstanden, hatten die Holzindustrie im Fokus. In Innsbruck hingegen entwickelte sich die Staatsgewerbeschule aus dem künstlerischen Umfeld heraus. Die Gründer und ersten Lehrer der Vorgängerinstitution der Staatsgewerbeschule in Innsbruck waren Johann Deiniger, Heinrich Fuss und Anton Roux, ihres Zeichens Bildhauer, Architekt und Landschaftsmaler. Deininger war 1876 aus Wien nach Innsbruck gekommen, um als technischer Beamter in der Verwaltung auf Schloss Ambras zu arbeiten. Im Folgejahr gründete er gemeinsam mit Fuss, den er von der Akademie der bildenden Künste in Wien kannte, im Gebäude der Volksschule Dreiheiligen eine Zeichen- und Modellierschule. Die beiden hatten bemerkt, dass das boomende Innsbrucker Baumeister- und Architekturgewerbe einer stärkeren Professionalisierung bedurfte. Die Erweiterung der Stadt wurde von Baufirmen vorangetrieben, die oft stilistisches Copy-Paste auf Wunsch der Auftraggeber betrieben, anstatt eigene Ideen zu entwickeln und nachhaltig den Bedarf der Allgemeinheit, Originalität, Kreativität und Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten zu berücksichtigen. Deininger und Fuss trieben das ehrgeizige Projekt einer eigenen k.k. Staatsgewerbeschule in Innsbruck voran, von denen es in der gesamten Monarchie nur etwa 20 gab. Zeitgeist und Vorzeichen waren vielversprechend. 1880 öffnete die Handelsakademie im Saggen ihre Pforten, um die Bank-, Steuer- und Finanzexperten von morgen zu züchten. Im Jahr darauf begann der Bau an einem eigenen Schulgebäude für die von der Regierung in Aussicht gestellte Staatsgewerbeschule. Die öffentliche Hand und die ebenfalls an einer Professionalisierung und Intensivierung des Baugewerbes interessierte Sparkasse finanzierten das Projekt. Nach Plänen von Natale Tommasi, der später die Hauptpost in der Maximilianstraße und den Militärfriedhof in Amras mitgestaltete, entstand unter der Leitung der Firma Johann Huter & Söhne das dreistöckige klassizistische Gebäude im Stile eines Stadtpalastes. Der Puttenfries zeigt sehenswert dargestellt Symbole aus Kunst, Technik und Baugewerbe.

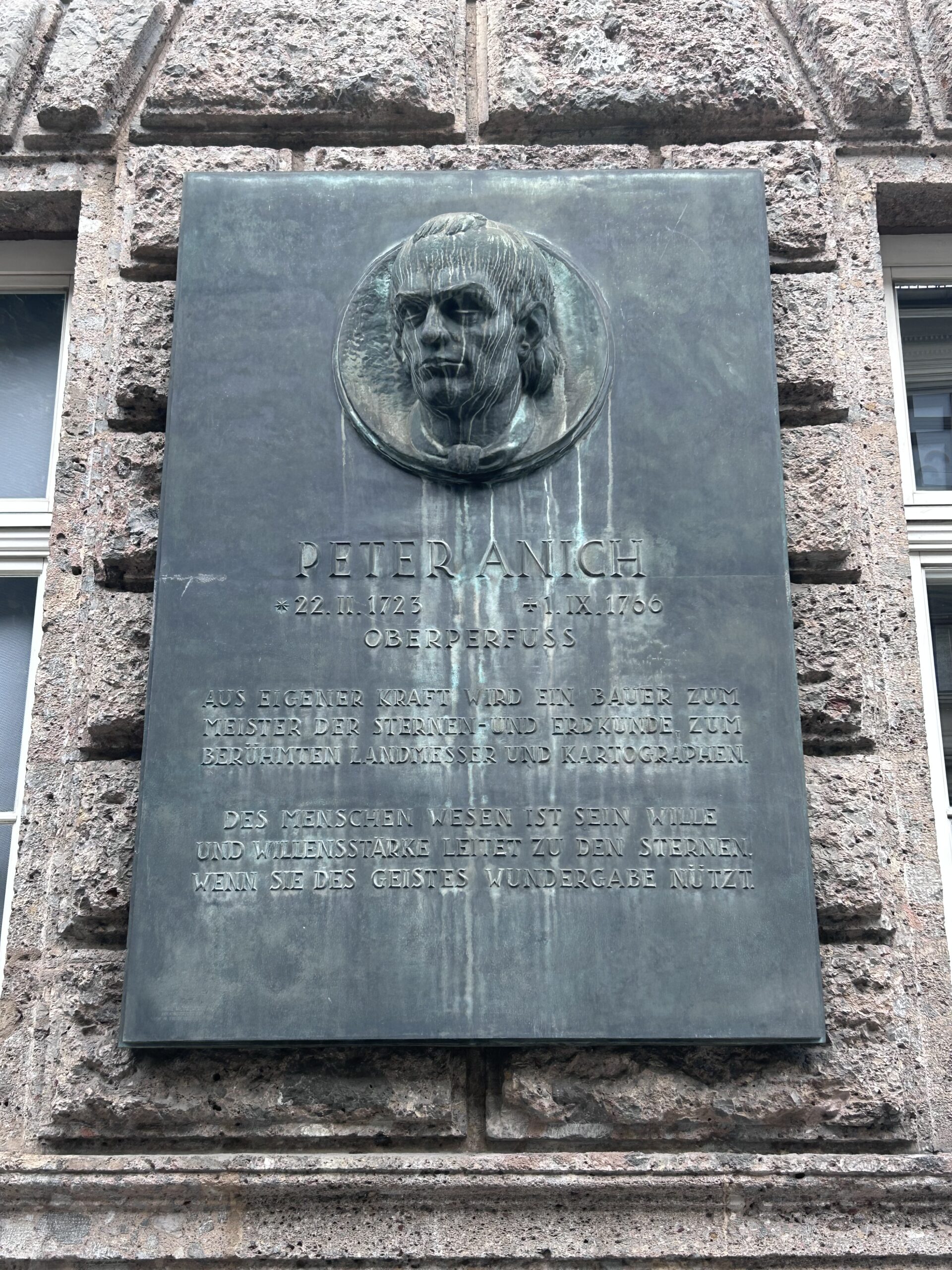

Obwohl Bürgermeister Falk darauf drängte, dass dem holzverarbeitenden Gewerbe innerhalb des Gebäudes möglichst viel Raum gegeben werden sollte, setzte sich die bildende Fraktion durch und konnte so, wohl unbewusst die Weichen für das Stadtbild des Innsbrucks der Ersten Republik stellen. 1882 öffnete die Werkmeisterschule für Bau- und Kunstgewerbe. Anders als heute, mussten Schüler, so sie nicht überdurchschnittlich talentiert, aber mittellos waren, Schulgeld entrichten. Zwar gab es eine Fachschule für Holz- und Metallarbeiten, der Großteil der Lehrer kamen aber aus der Kreativbranche. Der Lehrkörper bestand neben Architekt Deininger, Maler Roux und Bildhauer Fuss aus Architekt Max Haas und Werkstättenleiter Joseph Oppelt. Neben der bau- und kunstgewerblichen Abteilung der Schule und der Lehrwerkstätte bot die Schule Zeichenkurse und Abendveranstaltungen für Erwachsene aus Baugewerbe und Handwerk in der gewerblichen Fortbildung an. Die Schülerzahlen stiegen stetig an. Die Architektur galt in der Blütezeit des Stadtwachstums in der späten Monarchie als goldenes Gewerbe, ähnlich wie Informatik im ausgehenden 20. und 21. Jahrhundert. Bereits 1884 wurde die erfolgreich lancierte Schule zur k.k. Staatsgewerbeschule erhoben. Liest man die Biographien der Architekten- und Künstlerszene des beginnenden 20. Jahrhunderts, genoss ein guter Teil der Gestalter des modernen Innsbrucks seine Ausbildung an der Staatsgewerbeschule. 1910 musste das Gebäude zum ersten Mal erweitert werden. Fritz Konzert und Eduard Klingler planten das neue vierstöckige Gebäude, das sich wesentlich sachlicher und weniger opulent präsentiert als das Stammhaus. Es war Konzerts erster großer Auftrag in Innsbruck und deutete bereits sein moderneres Verständnis von Architektur an. Außer den Friesen mit geometrischen Figuren und Ornamenten im Jugendstil im obersten Stockwerk ist die Fassade komplett glatt. Nach dem Ersten Weltkrieg wandelte sich unter den gewandelten Anforderungen der neuen Staatsform nicht nur der Name, sondern auch der Charakter der Schule. Aus der k.k. Staatsgewerbeschule wurde in der Ersten Republik die Bundesgewerbeschule. In den 1920ern kamen mit der Ausbildung zum Maschinenschlosser und der Elektrotechnik zwei neue Zweige dazu. Unter Bundeskanzler Kurt Schuschnigg erfolgte 1936 erneut eine Namensänderung in Peter-Anich-Bundesgewerbeschule, die dem Gebäude auch die massive Bronzetafel mit dem Konterfei des Namenspatrons der Schule verschaffte. Peter Anich (1723 – 1766) blickt bis heute dem Betrachter streng entgegen. Die Inschrift könnte typischer für den konservativen österreichischen Ständestaat der 1930er nicht sein:

„Aus eigener Kraft wird ein Bauer zum Meister der Sternen- und Erdkunde zum berühmten Landmesser und Kartographen. Des Menschen Wesen ist sein Wille und Willensstärke leitet zu den Sternen, wenn sie des Geistes Wundergabe nützt.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt der Schultyp seinen heutigen Namen Höhere Technische Lehranstalt, der gut sichtbar über dem Eingang prangt. Die steigenden Schülerzahlen der Generation Babyboomer machten 1973 eine Teilung der Schule notwendig. In der Höttinger Au entstand ein modernes Gebäude, das heute die HTL für Bau, Informatik und Design beherbergt. Der stetig gewachsene Gebäudekomplex, der nach einem Bombentreffer 1944 renoviert wurde, ist mittlerweile denkmalgeschützt und reicht mit einem Überbau des Hofes bis an den Innrain. Dank sich stetig an die technischen Entwicklungen anpassender Lehrpläne und Schulzweige innerhalb der HTL produziert man unter dem mahnenden Blick Peter Anichs wohl auch in Zukunft die Gestalter der Stadt von morgen.

Artikel Innsbrucker Nachrichten / 13. Februar 1882

Uebergehend zur Tagesordnung stellt der Vorsitzende, Bürgermeister Dr. Falk, betreffs der Errichtung einer k. k. Staatsgewerbeschule in Innsbruck den Antrag, es möge ihm die Ermächtigung ertheilt werden, in dieser Angelegenheit an die hohe Regierung eine eindringliche Vorstellung zu richten, damit nicht durch vorzeitige Verfügungen über die Räumlichkeiten im neuen Schulgebäude der ursprüngliche Plan einer vollständigen Staatsgewerbeschule wegen infolge dieser Verfügungen nothwendigen Weise eintretenden Raummangels vereitelt werde. Zur Begründung seines Antrages bringt er eine Zuschrift der hohen Statthalterei zur Verlesung, woraus hervorgeht, dass man seitens des Ministeriums in Wien die Räumlichkeiten des Neubaues für die Staatsgewerbeschule derart für Unterbringung der Abtheilungen dieser Anstalt zu vertheilen und verwenden gedenkt, dass dieselben beinahe ausschließlich von der Zeichnen und Modellierschule und der Centralanstalt für Holzindustrie in Anspruch genommen werden, so dass für Unterbringung weiterer Zweige des Baugewerbes, insbesondere auch der Metallindustrie nichts niehr übrig bleibe, und die Errichtung beider Abtheilungen wenn nicht gar aufgegeben, doch in weite Ferne gerückt werde. Die Stadt hat aber den Bau der Schule geführt und Sparkasse und Landtag haben ihre großmüthigen Beiträge zu dem Baue gegeben, nur in der Voraussetzung einer vollständigen Gewerbeschule. Es entspinnt sich eine längere Debatte, an der sich die Gemeinderäthe, Director Deininger, R. v. Schüllern, Sparcasse-Director Dr. Tschurtschenthaler, Prof. Hämmerle, Knoll und Bürgermeister Dr. Falk als Antragsteller betheiligen. Der Bürgermeister verliest noch eine Zuschrift der hohen Regierung vom 7. Mai v. Js, in dem allerdings die successive Ausbildung der Schule zu einer vollständigen Staatsgewerbeschule zugesichert ist; doch macht derselbe aufmerksam, dass schon mehrere ähnliche Zusagen vorliegen, und dass sich die Stadtcommune infolge dieser Zusagen schon zu großen Opfern herbeigelassen habe, um z. B. den Bau des chemischen Laboratoriums, des Justizgebäudes zu ermöglichen, ohne dass diese Zusagen der Regierung sich bis jetzt erfüllt hätten

Klingler, Huter, Retter & Co: Baumeister der Erweiterung

is heute prägen die Gebäude der späten Monarchie das Stadtbild Innsbrucks. Die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts gingen als Gründerzeit in die österreichische Geschichte ein. Nach einer Wirtschaftskrise 1873 begann sich die Stadt im Wiederaufschwung auszudehnen. Von 1880 bis 1900 wuchs Innsbrucks Bevölkerung von 20.000 auf 26.000 Einwohner an. Das 1904 eingemeindete Wilten verdreifachte sich von 4000 auf 12.000. Zwischen 1850 und 1900 wuchs die Anzahl an Gebäuden innerhalb der Stadt von 600 auf über 900 Gebäude an, die meisten davon waren anders als die frühneuzeitlichen, kleinen Objekte mehrstöckige Zinshäuser. Im Zuge technischer Innovationen veränderte sich auch die Infrastruktur. Gas, Wasser, Elektrizität wurden Teil des Alltags von immer mehr Menschen. Das alte Stadtspital wich dem neuen Krankenhaus. Im Saggen entstanden das Waisenhaus und das Greisenasyl Sieberers.

Die Gebäude, die in den jungen Stadtvierteln gebaut wurden, waren ein Spiegel dieser neuen Gesellschaft. Unternehmer, Freiberufler, Angestellte und Arbeiter mit politischem Stimmrecht entwickelten andere Bedürfnisse als Untertanen ohne dieses Recht. Ab den 1870er Jahren entstand in Innsbruck ein modernes Banksystem. Die Kreditinstitute wie die 1821 gegründete Sparkasse oder die Kreditanstalt, deren 1910 errichtetes Gebäude bis heute wie ein kleiner Palast in der Maria-Theresien-Straße thront, ermöglichten nicht nur die Aufnahme von Krediten, sondern traten auch selbst als Bauherren auf. Die Zinshäuser die entstanden, ermöglichten auch Nicht-Wohnungseigentümern ein modernes Leben. Anders als im ländlichen Bereich Tirols, wo Bauernfamilien samt Knechten und Mägden in Bauernhäusern im Verbund einer Sippschaft lebten, kam das Leben in der Stadt dem Familienleben, das wir heute kennen, nahe. Der Wohnraum musste dem entsprechen. Der Lifestyle der Städter verlangte nach Mehrzimmerwohnungen und freien Flächen zur Erholung nach der Arbeitszeit. Das wohlhabende Bürgertum bestehend aus Unternehmern und Freiberuflern hatte den Adel zwar noch nicht überholt, den Abstand aber verringert. Sie waren es, die nicht nur private Bauprojekte beauftragten, sondern über ihre Stellung im Gemeinderat auch über öffentliche Bauten entschieden.

Die 40 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg waren für Baufirmen, Handwerker, Baumeister und Architekten eine Art Goldgräberzeit. Die Gebäude spiegelten die Weltanschauung ihrer Bauherren wider. Baumeister vereinten dabei mehrere Rollen und ersetzten oft den Architekten. Die meisten Kunden hatten sehr klare Vorstellungen, was sie wollten. Es sollten keine atemberaubenden Neukreationen sein, sondern Kopien und Anlehnungen an bestehende Gebäude. Ganz im Geist der Zeit entwarfen die Innsbrucker Baumeister nach dem Wunsch der finanziell potenten Auftraggeber die Gebäude in den Stilen des Historismus und des Klassizismus sowie des Tiroler Heimatstils. Die Wahl des Stils der beim Bau des Eigenheimes zur Anwendung kam, war oft nicht nur optisches, sondern auch ideologisches Statement des Bauherrn. Liberale bevorzugten meist den Klassizismus, Konservative waren dem Tiroler Heimatstil zugetan. Während der Heimatstil sich neobarock und mit vielen Malereien zeigte, waren klare Formen, Statuen und Säulen stilprägende Elemente bei der Anlage neuer Gebäude des Klassizismus. In einem teils wüsten Stilmix wurden die Vorstellungen, die Menschen vom klassischen Griechenland und dem antiken Rom hatten, verwirklicht. Nicht nur Bahnhöfe und öffentliche Gebäude, auch große Mietshäuser und ganze Straßenzüge, sogar Kirchen und Friedhöfe entstanden entlang der alten Flurwege in diesem Design. Das gehobene Bürgertum zeigte sein Faible für die Antike mit neoklassizistischen Fassaden. Katholische Traditionalisten ließen Heiligenbilder und Darstellungen der Landesgeschichte Tirols in Wandmalereien auf ihren Heimatstilhäusern anfertigen. Während im Saggen und Wilten der Neoklassizismus dominiert, finden sich in Pradl Großteils Gebäude im konservativen Heimatstil.

Viele Bauexperten rümpften lange Zeit die Nase über die Bauten der Emporkömmlinge und Neureichen. Heinrich Hammer schrieb in seinem Standardwerk „Kunstgeschichte der Stadt Innsbruck“:

„Schon diese erste rasche Erweiterung der Stadt fiel nun freilich in jene baukünstlerisch unfruchtbare Epoche, in der die Architektur, statt eine selbstständige, zeiteigene Bauweise auszudenken, der Reihe nach die Baustile der Vergangenheit wiederholte.“

Die Zeit der großen Villen, die die Adelsansitze vergangener Tage mit bürgerlicher Note nachahmten, kam mangels Platzgründen nach einigen wilden Jahrzehnten an ihr Ende. Eine weitere Bebauung des Stadtgebietes mit Einzelhäusern war nicht mehr möglich, zu eng war der Platz geworden. Der Bereich Falkstraße / Gänsbachstraße / Bienerstraße gilt bis heute als Villensaggen, die Gebiete östlich als Blocksaggen. In Wilten und Pradl kam es zu dieser Art der Bebauung gar nicht erst gar nicht. Trotzdem versiegelten Baumeister im Goldrausch immer mehr Boden. Albert Gruber hielt zu diesem Wachstum 1907 eine mahnende Rede, in der er vor Wildwuchs in der Stadtplanung und Bodenspekulation warnte.

„Es ist die schwierigste und verantwortungsvollste Aufgabe, welche unsere Stadtväter trifft. Bis zu den 80er Jahren (Anm.: 1880), sagen wir im Hinblick auf unsere Verhältnisse, ist noch ein gewisses langsames Tempo in der Stadterweiterung eingehalten worden. Seit den letzten 10 Jahren jedoch, kann man sagen, erweitern sich die Städtebilder ungeheuer rasch. Es werden alte Häuser niedergerissen und neue an ihrer Stelle gesetzt. Natürlich, wenn dieses Niederreißen und Aufbauen planlos, ohne jede Überlegung, nur zum Vorteil des einzelnen Individuums getrieben wird, dann entstehen zumeist Unglücke, sogenannte architektonische Verbrechen. Um solche planlose, der Allgemeinheit nicht zum Frommen und Nutzen gereichende Bauten zu verhüten, muß jede Stadt dafür sorgen, daß nicht der Einzelne machen kann, was er will: es muß die Stadt dem schrankenlosen Spekulantentum auf dem Gebiete der Stadterweiterung eine Grenze setzen. Hierher gehört vor allem die Bodenspekulation.“

Eine Handvoll Baumeister und das Bauamt Innsbruck begleiteten diese Entwicklung in Innsbruck. Bezeichnet man Wilhelm Greil als Bürgermeister der Erweiterung, verdient der gebürtige Wiener Eduard Klingler (1861 – 1916) wohl den Titel als deren Architekt. Klingler prägte das Stadtbild Innsbrucks in seiner Funktion als Beamter und Baumeister wesentlich mit. 1883 begann er für das Land Tirol zu arbeiten. 1889 trat er zum städtischen Bauamt über, das er ab 1902 leitete. In Innsbruck gehen unter anderem die Handelsakademie, die Leitgebschule, der Friedhof Pradl, die Dermatologische Klinik im Klinikareal, der Städtische Kindergarten in der Michael-Gaismair-Straße, die Trainkaserne (Anm.: heute ein Wohnhaus), die Markthalle und das Tiroler Landeskonservatorium auf Klinglers Konto als Leiter des Bauamtes. Ein sehenswertes Gebäude im Heimatstil nach seinem Entwurf ist das Ulrichhaus am Berg Isel, das heute den Alt-Kaiserjäger-Club beheimatet.

Das bedeutendste Innsbrucker Baubüro war Johann Huter & Söhne. Johann Huter übernahm die Ziegelei seines Vaters. 1856 erwarb er das erste Firmengelände, die Hutergründe, am Innrain. Drei Jahre später entstand in der Meranerstraße der erste repräsentative Hauptsitz. Die Firmeneintragung gemeinsam mit seinen Söhnen Josef und Peter stellte 1860 den offiziellen Startschuss des bis heute existierenden Unternehmens dar. Huter & Söhne verstand sich wie viele seiner Konkurrenten als kompletter Dienstleister. Eine eigene Ziegelei, eine Zementfabrik, eine Tischlerei und eine Schlosserei gehörten ebenso zum Unternehmen wie das Planungsbüro und die eigentliche Baufirma. 1906/07 errichteten die Huters ihren eigenen Firmensitz in der Kaiser-Josef-Straße 15 im typischen Stil der letzten Vorkriegsjahre. Das herrschaftliche Haus vereint den Tiroler Heimatstil umgeben von Garten und Natur mit neogotischen und neoromanischen Elementen. Bekannte von Huter & Söhne errichtete Gebäude in Innsbruck sind das Kloster der Ewigen Anbetung, die Pfarrkirche St. Nikolaus, das erste Gebäude der neuen Klinik und mehrere Gebäude am Claudiaplatz. Kurz vor Ausbruch des ersten Weltkriegs beschäftigte die Baufirma mehr als 700 Personen.

Der zweite große Player war Josef Retter (1872 – 1954). Der gebürtige Niederösterreicher mit Tiroler Wurzeln absolvierte eine Maurerlehre bevor er die k.k. Staatsgewerbeschule in Wien und die Werkmeisterschule der baugewerblichen Abteilung besuchte. Nach Berufserfahrungen über das Gebiet der Donaumonarchie verteilt in Wien, Kroatien und Bozen konnte er dank der Mitgift seiner Ehefrau im Alter von 29 Jahren seine eigene Baufirma mit Sitz in Innsbruck eröffnen. Wie Huter beinhaltete auch sein Unternehmen ein Sägewerk, ein Sand- und Schotterwerk und eine Werkstatt für Steinmetzarbeiten. 1904 eröffnete er in der Schöpfstraße 23a seine Wohn- und Bürogebäude, das bis heute als Retterhaus bekannt ist. Der neugotische, dunkle Bau mit dem markanten Erker mit Säulen und einem Türmchen wird von einem sehenswerten Mosaik, die eine Allegorie der Architektur darstellt, geschmückt. Das Giebelrelief zeigt die Verbindung von Kunst und Handwerk, einem Symbol für den Werdegang Retters. Sein Unternehmen prägte vor allem Wilten und den Saggen. Mit einem Neubau des Akademischen Gymnasiums, dem burgähnlichen Schulgebäude für die Handelsakademie, der Evangelischen Christuskirche im Saggen, dem Zelgerhaus in der Anichstraße, der Sonnenburg in Wilten und dem neugotischen Schloss Mentlberg am Sieglanger realisierte er viele der bedeutendsten Gebäude dieser Epoche in Innsbruck.

Spätberufen aber mit einem ähnlich praxisorientieren Hintergrund, der typisch für die Baumeister des 19. Jahrhunderts war, startete Anton Fritz 1888 sein Baubüro. Er wuchs abgelegen in Graun im Vinschgau auf. Nach Stationen als Polier, Stuckateur und Maurer beschloss er mit 36 Jahren die Gewerbeschule in Innsbruck zu besuchen. Talent und Glück bescherten ihm mit der Villa im Landhausstil in der Karmelitergasse 12 seinen Durchbruch als Planer. Seine Baufirma beschäftigte zur Blütezeit 150 Personen. 1912, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und dem damit einhergehenden Einbruch der Baubranche, übergab er sein Unternehmen an seinen Sohn Adalbert. Das eigene Wohnhaus in der Müllerstraße 4, das Haus Mader in der Glasmalereistraße sowie Häuser am Claudiaplatz und dem Sonnenburgplatz zählen zu den Hinterlassenschaften von Anton Fritz.

Mit Carl Kohnle, Carl Albert, Karl Lubomirski und Simon Tommasi hatte Innsbruck weitere Baumeister, die sich mit typischen Gebäuden des späten 19. Jahrhunderts im Stadtbild verewigten. Sie alle ließen Innsbrucks neue Straßenzüge im architektonisch vorherrschenden Zeitgeist der letzten 30 Jahre der Donaumonarchie erstrahlen. Wohnhäuser, Bahnhöfe, Amtsgebäude und Kirchen im Riesenreich zwischen der Ukraine und Tirol schauten sich flächendeckend ähnlich. Nur zögerlich kamen neue Strömungen wie der Jugendstil auf. In Innsbruck war es der Münchner Architekt Josef Bachmann, der mit der Neugestaltung der Fassade des Winklerhauses einen neuen Akzent in der bürgerlichen Gestaltung setzte. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges setzte die Bautätigkeit aus. Nach dem Krieg war die Zeit des neoklassizistischen Historismus und Heimatstils endgültig Geschichte. Die Zeiten waren karger und die Anforderungen an Wohnbau hatte sich geändert. Wichtiger als eine repräsentative Fassade und große, herrschaftliche Räume wurden in der Zeit der Wohnungsnot der kargen, jungen Republik Deutschösterreich leistbarer Wohnraum und moderne Ausstattung mit sanitären Anlagen. Auch die professionellere Ausbildung der Baumeister und Architekten an der k.k. Staatsgewerbeschule trug ihren Teil zu einem neuen Verständnis des Bauwesens bei als sie die oftmals autodidaktischen Veteranen der Goldgräberzeit des Klassizismus hatten. Spaziergänge im Saggen und in Teilen von Wilten und Pradl versetzen bis heute zurück in die Gründerzeit. Der Claudiaplatz und der Sonnenburgplatz zählen zu den eindrücklichsten Beispielen. Die Baufirma Huter und Söhne existiert bis heute. Das Unternehmen ist mittlerweile im Sieglanger in der Josef-Franz-Huter-Straße, benannt nach dem Firmengründer. Das Wohnhaus in der Kaiser-Josef-Straße trägt zwar nicht mehr den Schriftzug der Firma, ist aber in seiner Opulenz noch immer ein sehenswertes Relikt dieser Zeit, die Innsbrucks Äußeres für immer veränderte. Neben seinem Wohnhaus in der Schöpfstraße beherbergt Wilten ein zweites Gebäude der Familie Retter. Am Innrain gegenüber der Uni befindet sich die Villa Retter. Josef Retters älteste Tochter Maria Josefa, die selbst bei der Reformpädagogin Maria Montessori erzogen wurde, eröffnete 1932 das erst „Haus des Kindes“ Innsbrucks. Über dem Eingang zeigt ein Portrait den Mäzen Josef Retter, die Südfassade schmückt ein Mosaik im typischen Stil der 1930er Jahre, das auf den ursprünglichen Zweck des Gebäudes hinweist. Ein lächelndes, blondes Mädchen umarmt seine Mutter, die ein Buch in der Hand hat, und seinen Vater, der einen Hammer trägt. Auch die kleine Grabkapelle am Westfriedhof, die als Familiengrabstätte der Retters fungiert, ist eine sehenswerte Hinterlassenschaft dieser für Innsbruck bedeutenden Familie.

Eine Republik entsteht

Kaum eine Epoche ist schwerer zu fassen als die Zwischenkriegszeit. Die Roaring Twenties, Jazz und Automobile kommen einem ebenso in den Sinn wie Inflation und Wirtschaftskrise. In Großstädten wie Berlin gebärdeten sich junge Damen als Flappers mit Bubikopf, Zigarette und kurzen Röcken zu den neuen Klängen lasziv, Innsbrucks Bevölkerung gehörte als Teil der jungen Republik Österreich zum größten Teil zur Fraktion Armut, Wirtschaftskrise und politischer Polarisierung. Schon die Ausrufung der Republik am Parlament in Wien vor über 100.000 mehr oder minder begeisterten, vor allem aber verunsicherten Menschen verlief mit Tumulten, Schießereien, zwei Toten und 40 Verletzten alles andere als reibungsfrei. Wie es nach dem Ende der Monarchie und dem Wegfall eines großen Teils des Staatsterritoriums weitergehen sollte, wusste niemand. Das neue Österreich erschien zu klein und nicht lebensfähig. Der Beamtenstaat des k.u.k. Reiches setzte sich nahtlos unter neuer Fahne und Namen durch. Die Bundesländer als Nachfolger der alten Kronländer erhielten in der Verfassung im Rahmen des Föderalismus viel Spielraum in Gesetzgebung und Verwaltung. Die Begeisterung für den neuen Staat hielt sich aber in der Bevölkerung in Grenzen. Nicht nur, dass die Versorgungslage nach dem Wegfall des allergrößten Teils des ehemaligen Riesenreiches der Habsburger miserabel war, die Menschen misstrauten dem Grundgedanken der Republik. Die Monarchie war nicht perfekt gewesen, mit dem Gedanken von Demokratie konnten aber nur die allerwenigsten etwas anfangen. Anstatt Untertan des Kaisers war man nun zwar Bürger, allerdings nur Bürger eines Zwergstaates mit überdimensionierter und in den Bundesländern wenig geliebter Hauptstadt anstatt eines großen Reiches. In den ehemaligen Kronländern, die zum großen Teil christlich-sozial regiert wurden, sprach man gerne vom Wiener Wasserkopf, der sich mit den Erträgen der fleißigen Landbevölkerung durchfüttern ließ.

Auch andere Bundesländer spielten mit dem Gedanken, sich von der Republik abzukoppeln, nachdem der von allen Parteien unterstützte Plan sich Deutschland anzuschließen von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs untersagt worden war. Die Tiroler Pläne allerdings waren besonders spektakulär. Von einem neutralen Alpenstaat mit anderen Bundesländern, einem Freistaat bestehend aus Tirol und Bayern oder von Kufstein bis Salurn, einem Anschluss an die Schweiz bis hin zu einem katholischen Kirchenstaat unter päpstlicher Führung gab es viele Überlegungen. Besonders populär war die naheliegendste Lösung. In Tirol war es nicht neu, sich als Deutscher zu fühlen. Warum sich also nicht auch politisch an den großen Bruder im Norden anhängen? Besonders unter städtischen Eliten und Studenten war dieser Wunsch sehr ausgeprägt. Der Anschluss an Deutschland erhielt in Tirol bei einer Abstimmung in Tirol einen Zuspruch von 98%, kam aber nie zustande.

Anstatt ein Teil Deutschlands zu werden, unterstand man den ungeliebten Wallschen. Knapp zwei Jahre lang besetzten italienische Truppen nach Kriegsende Innsbruck. Bei den Friedensverhandlungen in Paris war wurde der Brenner zur neuen Grenze erklärt. Das historische Tirol war zweigeteilt. Am Brenner stand Militär, um eine Grenze zu sichern, die es vorher nie gab und als unnatürlich und ungerecht empfunden wurde. 1924 beschloss der Innsbrucker Gemeinderat, Plätze und Straßen rund um den Hauptbahnhof nach Südtiroler Städten zu benennen. Der Bozner Platz sowie die Brixner- und die Salurnerstraße tragen ihre Namen bis heute. Viele Menschen zu beiden Seiten des Brenners fühlten sich verraten. Man hatte den Krieg zwar bei Weitem nicht gewonnen, als Verlierer gegenüber Italien sah man sich aber nicht. Der Hass auf Italiener erreichte in der Zwischenkriegszeit seinen Höhepunkt, auch wenn die Besatzungstruppen sich betont milde gab. Eine Passage aus dem Erzählband „Die Front über den Gipfeln“ des nationalsozialistischen Autors Karl Springenschmid aus den 1930ern spiegelt die allgemeine Stimmung wider:

„`Walsch (Anm.:Italienisch) werden, das wär das Ärgste!` sagt die Junge.

Da nickt der alte Tappeiner bloß und schimpft: `Weiß wohl selber und wir wissen es alle: Walsch werden, das wär das Ärgste.“

Ungemach drohte auch in der Innenpolitik. Die Revolution in Russland und der darauffolgende Bürgerkrieg mit Millionen von Todesopfern, Enteignung und kompletter Systemumkehr warf ihren langen Schatten bis nach Österreich. Die Aussicht auf sowjetische Zustände machte den Menschen Angst. Österreich war tief gespalten. Hauptstadt und Bundesländer, Stadt und Land, Bürger, Arbeiter und Bauern – im Vakuum der ersten Nachkriegsjahre wollte jede Gruppe die Zukunft nach ihren Vorstellungen gestalten. Die Kulturkämpfe der späten Monarchie zwischen Konservativen, Liberalen und Sozialisten setzte sich nahtlos fort. Die Kluft bestand nicht nur auf politischer Ebene. Moral, Familie, Freizeitgestaltung, Erziehung, Glaube, Rechtsverständnis – jeder Lebensbereich war betroffen. Wer sollte regieren? Wie sollten Vermögen, Rechte und Pflichten verteilt werden. Ein kommunistischer Umsturz war besonders in Tirol keine reale Gefahr, ließ sich aber medial gut als Bedrohung instrumentalisieren, um die Sozialdemokratie in Verruf zu bringen. 1919 hatte sich in Innsbruck zwar ein Arbeiter-, Bauer- und Soldatenrat nach sowjetischem Vorbild ausgerufen, sein Einfluss blieb aber gering und wurde von keiner Partei unterstützt. Ab 1920 bildeten sich offiziell sogenannten Soldatenräte, die aber christlich-sozial dominiert waren. Das bäuerliche und bürgerliche Lager rechts der Mitte militarisierte sich mit der Tiroler Heimatwehr professioneller und konnte sich über stärkeren Zulauf freuen als linke Gruppen, auch dank kirchlicher Unterstützung. Die Sozialdemokratie wurde von den Kirchkanzeln herab und in konservativen Medien als Judenpartei und heimatlose Vaterlandsverräter bezeichnet. Allzu gerne gab man ihnen die Schuld am verlorenen Krieg und den Folgen gab. Der Tiroler Anzeiger brachte die Volksängste auf den Punkt: “Wehe dem christlichen Volke, wenn bei den Wahlen die Juden=Sozi siegen!“.

Der Innsbrucker Gemeinderat umfasste mit der neuen Gemeinderatsordnung, die das allgemeine Wahlrecht aller Erwachsenen vorsah, von 1919 40 Mitglieder. Von 24.644 zur Wahlurne gerufenen Bürgern machten unglaubliche 24.060 von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Bereits im ersten Gemeinderat mit freien Wahlen waren drei Frauen vertreten. Während in den ländlichen Bezirken die Tiroler Volkspartei als Zusammenschluss aus Bauernbund, Volksverein und Katholischer Arbeiterschaft dominierte, konnte die Sozialdemokratie unter der Führung von Martin Rapoldi trotz des starken Gegenwindes in Innsbruck bei den ersten Wahlen 1919 stets zwischen 30 und 50% der Stimmen erringen. Dass es mit dem Bürgermeistersessel für die Sozialdemokraten nicht klappte, lag an den Mehrheiten im Gemeinderat durch Bündnisse der anderen Parteien. Liberale und Tiroler Volkspartei stand der Sozialdemokratie gegenüber mindestens so ablehnend gegenüber wie der Bundeshauptstadt Wien und den italienischen Besatzern.

Die hohe Politik war aber nur der Rahmen des eigentlichen Elends. Die als Spanische Grippe in die Geschichte eingegangene Epidemie forderte in den Jahren nach dem Krieg auch in Innsbruck ihren Tribut. Genaue Zahlen wurden nicht erfasst, weltweit schätzt man die Zahl der Todesopfer auf 27 – 50 Millionen. In Innsbruck sollen es in der Blütezeit der Spanischen Grippe um die 100 Opfer täglich gewesen sein, die der Krankheit zum Opfer fielen. Viele Innsbrucker waren von den Schlachtfeldern nicht nach Hause zurückgekehrt und fehlten als Väter, Ehemänner und Arbeitskräfte. Viele von denen, die es zurückgeschafft hatten, waren verwundet und von den Kriegsgräueln gezeichnet. Noch im Februar 1920 veranstaltete der „Tiroler Ausschuss der Sibirier“ im Gasthof Breinößl „…zu Gunsten des Fondes zur Heimbeförderung unserer Kriegsgefangenen…“ einen Benefizabend. Noch lange nach dem Krieg bedurfte das Land Tirol Hilfe von auswärts, um die Bevölkerung zu ernähren. Unter der Überschrift „Erhebliche Ausdehnung der amerikanischen Kinderhilfsaktion in Tirol“ stand am 9. April 1921 in den Innsbrucker Nachrichten zu lesen: „Den Bedürfnissen des Landes Tirol Rechnung tragend, haben die amerikanischen Vertreter für Oesterreich in hochherzigster Weise die tägliche Mahlzeitenanzahl auf 18.000 Portionen erhöht.“

Dazu kam die Arbeitslosigkeit. Vor allem Beamte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, hatten ihre Arbeit verloren, nachdem der Völkerbund seine Anleihe an herbe Sparmaßnahmen geknüpft hatte. Die Gehälter im öffentlichen Dienst wurden gekürzt. Es kam immer wieder zu Streiks. Der Tourismus als Wirtschaftsfaktor war ob der Probleme in den umliegenden, vom Krieg ebenfalls gebeutelten Ländern inexistent. Die vor dem Krieg boomende Baubranche brach komplett ein. Innsbrucks größte Firme Huter & Söhne hatte 1913 über 700 Mitarbeiter, am Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1933 waren es nur noch 18. Der Mittelstand brach zu einem guten Teil zusammen. Der durchschnittliche Innsbrucker war mittellos und mangelernährt. Oft konnten nicht mehr als 800 Kalorien pro Tag zusammengekratzt werden. Die Kriminalitätsrate war in diesem Klima der Armut höher als je zuvor. Viele Menschen verloren ihre Bleibe. 1922 waren in Innsbruck 3000 Familien auf Wohnungssuche trotz eines städtischen Notwohnungsprogrammes, das bereits mehrere Jahre in Kraft war. In alle verfügbaren Objekte wurden Wohnungen gebaut. Am 11. Februar 1921 fand sich in einer langen Liste in den Innsbrucker Nachrichten über die einzelnen Projekte, die betrieben wurden unter anderem dieser Posten:

„Das städtische Krankenhaus hat die Seuchenbaracke in Pradl aufgelassen und der Stadtgemeinde zur Herstellung von Notwohnungen zur Verfügung gestellt. Zur Errichtung von 7 Notwohnungen wurde der erforderliche Kredit von 295 K (Anm.: Kronen) bewilligt.“

In den ersten Jahren passierte nur sehr wenig. Dann erwachte die Politik aus ihrer Lethargie. Die Krone, ein Relikt aus der Monarchie, wurde 1m 1. Januar 1925 vom Schilling als offizielle Währung Österreichs abgelöst. Die alte Währung hatte gegenüber dem Dollar zwischen 1918 und 1922 mehr als 95% ihres Wertes respektive dem Wechselkurses vor dem Krieg verloren. Innsbruck begann, wie viele andere österreichische Gemeinden, eigenes Geld zu drucken. Die Menge des Geldes, das im Umlauf war, stieg zwischen 1920 und 1922 von 12 Milliarden Kronen auf über 3 Billionen Kronen an. Eine epochale Inflation war die Folge davon.

Mit der Währungssanierung nach der Völkerbundanleihe unter Kanzler Ignaz Seipel rappelten sich aber nicht nur Banken und Bürger auf, auch die Bauaufträge der öffentlichen Hand nahmen wieder zu. Innsbruck modernisierte sich. Es trat das ein, was Wirtschaftswissenschaftler eine Scheinblüte nennen. Diese kurzzeitige, wirtschaftliche Erholung war eine Bubble, bescherte der Stadt Innsbruck aber große Projekte wie das Tivoli, das Städtische Hallenbad, die Höhenstraße auf die Hungerburg, die Bergbahnen auf den Berg Isel und die Nordkette, neue Schulen und Wohnblöcke. Die Stadt kaufte den Achensee und errichtete als Hauptaktionär der TIWAG das Kraftwerk in Jenbach. In der Reichenau entstand 1925 der erste Flughafen, der Innsbruck 65 Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie auch in den Luftverkehr involvierte. 1930 verband die Universitätsbrücke die Klinik in Wilten und die Höttinger Au. An der Sill entstanden die Pembaurbrücke und die Prinz-Eugen-Brücke. Die Handschrift der neuen, großen Massenparteien in der Gestaltung dieser Projekte ist dabei nicht zu übersehen.

Die erste Republik war eine schwere Geburt aus den Überbleibseln der einstigen Monarchie und sie sollte nicht lange halten. Trotz der Nachkriegsprobleme passierte in der Ersten Republik aber auch viel Positives. Aus Untertanen wurden Bürger. Was in der Zeit Maria Theresias begann, wurde nun unter neuen Vorzeichen weitergeführt. Der Wechsel vom Untertanen zum Bürger zeichnete sich nicht nur durch ein neues Wahlrecht, sondern vor allem durch die verstärkte Obsorge des Staates aus. Staatliche Regelungen, Schulen, Kindergärten, Arbeitsämter, Krankenhäuser und städtische Wohnanlagen traten an die Stelle des Wohlwollens des Grundherrn, Landesfürsten, wohlhabender Bürger, der Monarchie und der Kirche.

Bis heute basiert vieles im österreichischen Staatswesen sowie im Innsbrucker Stadtbild und der Infrastruktur auf dem, was nach dem Zusammenbruch der Monarchie entstanden war. In Innsbruck gibt es keine bewussten Erinnerungsorte an die Entstehung der Ersten Republik in Österreich. Die denkmalgeschützten Wohnanlagen wie der Schlachthofblock, der Pembaurblock oder der Mandelsbergerblock oder die Pembaurschule sind Stein gewordene Zeitzeugen. Der Weltspartag erinnert seit 1925 alljährlich an die Einführung des Schillings. Kinder und Erwachsene sollten zum verantwortungsvollen Umgang mit Geld erzogen werden.

Die Bocksiedlung und der Austrofaschismus

Politische Polarisierung prägte neben Hunger das Leben der Menschen in den 1920er und 1930er Jahren. Der Zusammenbruch der Monarchie hatte zwar eine Republik hervorgebracht, die beiden großen Volksparteien, die Sozialdemokraten und die Christlichsozialen, standen sich aber feindselig wie zwei Skorpione gegenüber. Beide Parteien bauten paramilitärische Blöcke auf, um die politische Agenda notfalls auf der Straße mit Gewalt zu untermauern. Der Republikanische Schutzbund auf Seiten der Sozialdemokraten und verschiedene christlich-sozial oder gar monarchistisch orientierte Heimwehren, der Einfachheit halber sollen die unterschiedlichen Gruppen unter diesem Sammelbegriff zusammengefasst werden, belauerten sich wie Bürgerkriegsparteien. Viele Politiker und Funktionäre beider Seiten hatten im Krieg an der Front gekämpft und waren dementsprechend militarisiert. Die Tiroler Heimatwehr konnte im ländlichen Tirol dank der Unterstützung der katholischen Kirche auf bessere Infrastruktur und politisches Netzwerk zurückgreifen. Am 12. November 1928, dem zehnten Jahrestag der Gründung der Republik, marschierten am Ersten gesamtösterreichischen Heimwehraufmarsch 18.000 Heimatwehrmänner durch die Stadt, um ihre Überlegenheit am höchsten Feiertag der heimischen Sozialdemokratien zu untermauern. Als Mannschaftsquartier der steirischen Truppen diente unter anderem das Stift Wilten.

Ab 1930 zeigte auch die NSDAP immer mehr Präsenz im öffentlichen Raum. Besonders unter Studenten und jungen, desillusionierten Arbeitern konnte sie Anhänger gewinnen. 1932 zählte die Partei bereits 2500 Mitglieder in Innsbruck. Immer wieder kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den verfeindeten politischen Gruppen. Berüchtigt wurde die sogenannte Höttinger Saalschlacht vom 27. Mai 1932. Hötting war damals noch kein Teil Innsbrucks. In der Gemeinde lebten vor allem Arbeiter. In dieser roten Bastion Tirols planten Nationalsozialisten eine Kundgebung im Gasthof Goldener Bär, einem Treffpunkt der Sozialdemokraten. Diese Provokation endete in einem Kampf, der mit über 30 Verletzten und einem Todesopfer auf Seiten der Nationalsozialisten durch eine Stichwunde endete. Die Ausschreitungen breiteten sich auf die ganze Stadt aus, sogar in der Klinik gerieten die Verletzten noch aneinander. Nur unter Einsatz der Gendarmerie und des Heeres konnten die Kontrahenten voneinander getrennt werden.

Nach jahrelangen bürgerkriegsähnlichen Zuständen setzten sich 1933 die Christlichsozialen unter Kanzler Engelbert Dollfuß (1892 – 1934) durch und schalteten das Parlament aus. In Innsbruck kam es dabei zu keinen nennenswerten Kampfhandlungen. Am 15. März wurde das Parteihaus der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Tirol im Hotel Sonne geräumt, der -Anführer des Republikanischen Schutzbundes Gustav Kuprian wegen Hochverrat festgenommen und die einzelnen Gruppen entwaffnet. Das Ziel Dollfuß´ war die Errichtung des sogenannten Österreichischen Ständestaats, einem Einparteienstaat ohne Opposition unter Beschneidung elementarer Rechte wie Presse- oder Versammlungsfreiheit. In Tirol wurde 1933 die Tiroler Wochenzeitung neu gegründet um als Parteiorgan zu fungieren. Der gesamte Staatsapparat sollten analog zum Faschismus Mussolinis in Italien unter der Vaterländischen Front geeint werden: Antisozialistisch, autoritär, konservativ im Gesellschaftsbild, antidemokratisch, antisemitisch und militarisiert. Der Innsbrucker Gemeinderat wurde von 40 auf 28 Mitglieder verkleinert. Anstatt durch freie Wahlen wurden sie vom Landeshauptmann ernannt, was zur Folge hatte, dass nur noch konservative Gemeinderäte vertreten waren.

Dollfuß war in Tirol überaus populär, wie Aufnahmen des vollen Platzes vor der Hofburg während einer seiner Ansprachen aus dem Jahr 1933 zeigen. Seine Politik war das, was der Habsburgermonarchie am nächsten kam. Sein politischer Kurs wurde von der katholischen Kirche unterstützt. Das gab ihm Zugriff auf Infrastruktur, Presseorgane und Vorfeldorganisationen. Gegen die verhassten Sozialisten ging die Vaterländische Front mit ihren paramilitärischen Einheiten hart vor. Man schreckte nicht vor Unterdrückung und Gewalttaten gegen Leib und Leben sowie Einrichtungen der politischen Gegnerschaft zurück. Sozialisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Kommunisten wurden immer wieder verhaftet. 1934 zerstörten Mitglieder der Heimwehr das Denkmal des Sozialdemokraten Martin Rapoldi in Kranebitten. Die Presse war politisch gesteuert und zensuriert. Die Artikel glorifizierten das ländliche Leben in seiner Idylle. Kinderreiche Familien wurden finanziell unterstützt. Die Geschlechtertrennung an Schulen und die Umgestaltung der Lehrpläne für Mädchen bei gleichzeitiger vormilitärischer Ertüchtigung der Buben war im Sinn eines großen Teils der Bevölkerung. Auch die traditionell orientierte Kulturpolitik, mit der sich Österreich als das bessere Deutschland unter der antiklerikalen nationalsozialistischen Führung positionierte, gefiel dem konservativen Teil der Gesellschaft. Bereits 1931 hatten sich einige Tiroler Bürgermeister zusammengeschlossen, um das Einreiseverbot für die Habsburger aufheben zu lassen, das unausgesprochene Fernziel der Neuinstallation der Monarchie durch die Christlichsozialen erfreute sich also einer breiten Unterstützung.

Am 25. Juli 1934 kam es in Wien zu einem Putschversuch der verbotenen Nationalsozialisten, bei dem Dollfuß ums Leben kam. Auch in Innsbruck kam es zu einem Umsturzversuch. Beim Versuch einer Gruppe von Nationalsozialisten die Kontrolle über die Stadt zu gelangen, wurde in der Herrengasse ein Polizist erschossen. Hitler, der die Anschläge nicht angeordnet hatte, distanzierte sich, die österreichischen Gruppen der verbotenen Partei wurden dadurch eingeschränkt. In Innsbruck wurde auf „Verfügung des Regierungskommissärs der Landeshauptstadt Tirols“ der Platz vor dem Tiroler Landestheater als Dollfußplatz geführt. Hier hatte sich Dollfuß bei einer Kundgebung zwei Wochen vor seinem Tod noch mit dem aus Tirol stammenden Heimwehrführer Richard Steidle getroffen. Steidle war selbst mehrmals Opfer politischer Gewalt geworden. 1932 wurde er nach der Höttinger Saalschlacht in der Straßenbahn attackiert, im Jahr darauf vor seinem Haus in der Leopoldstraße Opfer eines Schussattentats. Nach der Machtergreifung durch die NSDAP kam er in das Konzentrationslager Buchenhausen, wo er 1940 starb.

Dollfuß´ Nachfolger als Kanzler Kurt Schuschnigg (1897 – 1977) war gebürtiger Tiroler und Mitglied der Innsbrucker Studentenverbindung Austria. Er betrieb lange Zeit eine Rechtsanwaltskanzlei in Innsbruck. 1930 gründete er eine paramilitärische Einheit namens Ostmärkische Sturmscharen, die das Gegengewicht der Christlich-Sozialen zu den radikalen Heimwehrgruppen bildeten. Nach dem Februaraufstand 1934 war er als Justizminister im Kabinett Dollfuß mitverantwortlich für die Hinrichtung mehrerer Sozialdemokraten.

Vor allem wirtschaftlich konnte aber auch der Austrofaschismus das Ruder in den 1930er Jahren nicht herumreißen. Die Wirtschaftskrise, die 1931 auch Österreich erreichte und die radikale, populistische Politik der NSDAP befeuerte, schlug hart zu. Die staatlichen Investitionen in große Infrastrukturprojekte kamen zum Erliegen. Die Arbeitslosenquote lag 1933 bei 25%. Die Einschränkung der sozialen Fürsorge, die zu Beginn der Ersten Republik eingeführt worden war, hatte dramatische Auswirkungen. Langzeitarbeitslose wurden vom Bezug von Sozialleistungen als „Ausgesteuerte“ ausgeschlossen. Die Armut ließ die Kriminalitätsrate ansteigen, Überfälle, Raube und Diebstähle häuften sich.

Ein besonderes Problem war wie schon in den Jahrzehnten zuvor die Wohnsituation. Trotz der Bemühungen seitens der Stadt modernen Wohnraum zu schaffen, hausten noch immer viele Innsbrucker in Bruchbuden. Badezimmer oder ein Schlafraum pro Person war die Ausnahme. Seit dem großen Wachstum Innsbrucks ab den 1880er Jahren war die Wohnsituation für viele Menschen prekär. Eisenbahn, Industrialisierung, Flüchtlinge aus den deutschsprachigen Gebieten Italiens und Wirtschaftskrise hatten Innsbruck an den Rand des Möglichen getrieben. Nach Wien hatte Innsbruck die zweithöchste Anzahl an Bewohnern pro Haus vorzuweisen. Die Mietpreise für Wohnraum waren derart hoch, dass Arbeiter häufig in Etappen schliefen, um sich die Kosten zu teilen. Zwar waren vor allem in Pradl neue Wohnblöcke und Obdachlosenunterkünfte entstanden wie das Wohnheim für Arbeiter in der Amthorstraße im Jahr 1907, die Herberge in der Hunoldstraße und der Pembaurblock, das genügte aber nicht um der Situation Herr zu werden. Aus dieser Not und Verzweiflung entstanden an den Randgebieten der Stadt mehrere Barackendörfer und Siedlungen, gegründet von den Ausgeschlossenen, Verzweifelten und Abgehängten, die im System keinen Platz fanden. Im Kriegsgefangenenlager in der Höttinger Au quartierten sich nach dessen Ausmusterung Menschen in den Baracken ein. Die bis heute bekannteste und berüchtigtste war die Bocksiedlung am Gebiet der heutigen Reichenau. Zwischen dem damals dort beheimateten Flughafen und den Baracken des Konzentrationslagers Reichenau siedelten sich ab 1930 mehrere Familien in Baracken und Wohnwägen an. Die Entstehungslegende spricht von Otto und Josefa Rauth als Gründerinnen, deren Wohnwagen hier strandete. Rauth war nicht nur wirtschaftlich, sondern als bekennender Kommunist in Tiroler Lesart auch moralisch arm. Sein Floß, die Arche Noah, mit dem er über Inn und Donau in die Sowjetunion gelangen wollte, ankerte vor dem Gasthof Sandwirt.

Nach und nach entstand ein Bereich gleichermaßen am Rand der Stadt wie auch der Gesellschaft, der vom inoffiziellen Bürgermeister der Siedlung Johann Bock (1900 – 1975) wie eine unabhängige Kommune geleitet wurde. Er regelte die Agenden in seinem Wirkungsbereich in rau-herzlicher Manier.

Die Bockala hatten einen fürchterlichen Ruf unter den braven Bürgern der Stadt. Bei aller Geschichtsglättung und Nostalgie wohl nicht zu Unrecht. So hilfsbereit und solidarisch die oft exzentrischen Bewohner der Siedlung untereinander sein konnten, waren körperliche Gewalt und Kleinkriminalität an der Tagesordnung. Übermäßiger Alkoholkonsum war gängige Praxis. Die Straßen waren nicht asphaltiert. Fließendes Wasser, Kanalisation und Sanitäranlagen gab es ebenso wenig wie eine reguläre Stromversorgung. Sogar die Versorgung mit Trinkwasser war lange prekär, was die ständige Gefahr von Seuchen mit sich brachte.

Viele, nicht aber alle Bewohner waren arbeitslos oder kriminell. Es waren vielfach Menschen, die durch das System fielen, die sich in der Bocksiedlung niederließen. Das falsche Parteibuch zu haben konnte genügen, um im Innsbruck der 1930er keinen Wohnraum ergattern zu können. Karl Jaworak, der 1924 ein Attentat auf Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel verübte, lebte nach seiner Haft und Deportation in ein Konzentrationslager während des NS-Regimes ab 1958 an der Adresse Reichenau 5a.

Die Ausstattung der Behausungen der Bocksiedlung war ebenso heterogen wie die Bewohner. Es gab Wohn- und Zirkuswägen, Holzbaracken, Wellblechhütten, Ziegel- und Betonhäuser. Die Bocksiedlung hatte auch keine fixen Grenzen. Bockala zu sein war in Innsbruck ein sozialer Status, der zu einem großen Teil in der Imagination der Bevölkerung entstand.

Innerhalb der Siedlung kam es zu Vermietung und Verkauf der errichteten Häuser und Wägen. Unter Duldung der Stadt Innsbruck entstanden ersessene Werte. Die Bewohner bewirtschafteten Selbstversorgergärten und hielten Vieh, auch Hund und Katze standen in kargen Zeiten am Speiseplan.

Die Luftangriffe des Zweiten Weltkrieges verschärften die Wohnsituation in Innsbruck und ließen die Bocksiedlung wachsen. Um die 50 Unterkünfte sollen es am Höhepunkt gewesen sein. Auch die Baracken des Konzentrationslagers Reichenau wurden als Schlafplätze genutzt, nachdem die letzten inhaftierten Nationalsozialisten, die dort verwahrt wurden, verlegt oder freigelassen worden waren, allerdings zählte das KZ nicht zur Bocksiedlung im engeren Sinn.

Der Anfang vom Ende waren die Olympischen Spielen von 1964 und ein Brand in der Siedlung ein Jahr zuvor. Böse Zungen behaupten, dieser sei gelegt worden, um die Räumung zu beschleunigen. 1967 verhandelten Bürgermeister Alois Lugger und Johann Bock, Erzählungen nach in alkoholgeschwängerter Atmosphäre, über das weitere Vorgehen und Entschädigungen seitens der Gemeinde für die Räumung. 1976 wurden die letzten Quartiere wegen hygienischer Mängel geräumt.

Viele ehemalige Bewohner der Bocksiedlung wurden nach den Olympischen Spielen in städtische Wohnungen in Pradl, der Reichenau und im O-Dorf einquartiert. Die Sitten der Bocksiedlung lebten noch einige Jahre fort, was den schlechten Ruf der städtischen Wohnblöcke dieser Stadtviertel bis heute ausmacht.

Eine Aufarbeitung dessen, was von vielen Historikern als Austrofaschismus bezeichnet wird, ist in Österreich bisher kaum passiert. So sind in der Kirche St. Jakob im Defereggen in Osttirol oder in der Pfarrkirche Fritzens noch Bilder mit Dollfuß als Beschützer der katholischen Kirche mehr oder minder unkommentiert zu sehen. In vielen Belangen reicht das Erbe der gespaltenen Situation der Zwischenkriegszeit in die Gegenwart. Bis heute gibt es rote und schwarze Autofahrerclubs, Sportverbände, Rettungsgesellschaften und Alpinverbände, deren Wurzeln in diese Zeit zurückreichen.

Die Geschichte der Bocksiedlung wurde in vielen Interviews und mühsamer Kleinarbeit vom Stadtarchiv für das Buch „Bocksiedlung. Ein Stück Innsbruck“ des Stadtarchivs lesenswert aufbereitet.

Luftangriffe auf Innsbruck

Wie der Lauf der Geschichte der Stadt unterliegt auch ihr Aussehen einem ständigen Wandel. Besonders gut sichtbare Veränderungen im Stadtbild erzeugten die Jahre rund um 1500 und zwischen 1850 bis 1900, als sich politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen in besonders schnellem Tempo abspielten. Das einschneidendste Ereignis mit den größten Auswirkungen auf das Stadtbild waren aber wohl die Luftangriffe auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg, als aus der „Heimatfront“ der Nationalsozialisten ein tatsächlicher Kriegsschauplatz wurde. Die Lage am Fuße des Brenners war über Jahrhunderte ein Segen für die Stadt gewesen, nun wurde sie zum Verhängnis. Innsbruck war ein wichtiger Versorgungsbahnhof für den Nachschub an der Italienfront. In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember 1943 erfolgte der erste alliierte Luftangriff auf die schlecht vorbereitete Stadt. 269 Menschen fielen den Bomben zum Opfer, 500 wurden verletzt und mehr als 1500 obdachlos. Über 300 Gebäude, vor allem in Wilten und der Innenstadt, wurden zerstört und beschädigt. Am Montag, den 18. Dezember fanden sich in den Innsbrucker Nachrichten, dem Vorgänger der Tiroler Tageszeitung, auf der Titelseite allerhand propagandistische Meldungen vom erfolgreichen und heroischen Abwehrkampf der Deutschen Wehrmacht an allen Fronten gegenüber dem Bündnis aus Anglo-Amerikanern und dem Russen, nicht aber vom Bombenangriff auf Innsbruck.

Bombenterror über Innsbruck

Innsbruck, 17. Dez. Der 16. Dezember wird in der Geschichte Innsbrucks als der Tag vermerkt bleiben, an dem der Luftterror der Anglo-Amerikaner die Gauhauptstadt mit der ganzen Schwere dieser gemeinen und brutalen Kampfweise, die man nicht mehr Kriegführung nennen kann, getroffen hat. In mehreren Wellen flogen feindliche Kampfverbände die Stadt an und richteten ihre Angriffe mit zahlreichen Spreng- und Brandbomben gegen die Wohngebiete. Schwerste Schäden an Wohngebäuden, an Krankenhäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen waren das traurige, alle bisherigen Schäden übersteigende Ergebnis dieses verbrecherischen Überfalles, der über zahlreiche Familien unserer Stadt schwerste Leiden und empfindliche Belastung der Lebensführung, das bittere Los der Vernichtung liebgewordenen Besitzes, der Zerstörung von Heim und Herd und der Heimatlosigkeit gebracht hat. Grenzenloser Haß und das glühende Verlangen diese unmenschliche Untat mit schonungsloser Schärfe zu vergelten, sind die einzige Empfindung, die außer der Auseinandersetzung mit den eigenen und den Gemeinschaftssorgen alle Gemüter bewegt. Wir alle blicken voll Vertrauen auf unsere Soldaten und erwarten mit Zuversicht den Tag, an dem der Führer den Befehl geben wird, ihre geballte Kraft mit neuen Waffen gegen den Feind im Westen einzusetzen, der durch seinen Mord- und Brandterror gegen Wehrlose neuerdings bewiesen hat, daß er sich von den asiatischen Bestien im Osten durch nichts unterscheidet – es wäre denn durch größere Feigheit. Die Luftschutzeinrichtungen der Stadt haben sich ebenso bewährt, wie die Luftschutzdisziplin der Bevölkerung. Bis zur Stunde sind 26 Gefallene gemeldet, deren Zahl sich aller Voraussicht nach nicht wesentlich erhöhen dürfte. Die Hilfsmaßnahmen haben unter Führung der Partei und tatkräftigen Mitarbeit der Wehrmacht sofort und wirkungsvoll eingesetzt.

Diese durch Zensur und Gleichschaltung der Medien fantasievoll gestaltete Nachricht schaffte es gerade mal auf Seite 3. Prominenter wollte man die schlechte Vorbereitung der Stadt auf das absehbare Bombardement wohl nicht dem Volkskörper präsentieren. Ganz so groß wie 1938 nach dem Anschluss, als Hitler am 5. April von 100.000 Menschen in Innsbruck begeistert empfangen worden war, war die Begeisterung für den Nationalsozialismus nicht mehr. Zu groß waren die Schäden an der Stadt und die persönlichen, tragischen Verluste in der Bevölkerung. Dass die sterblichen Überreste der Opfer des Luftangriffes vom 15. Dezember 1943 am heutigen Landhausplatz vor dem neu errichteten Gauhaus als Symbol nationalsozialistischer Macht im Stadtbild aufgebahrt wurden, zeugt von trauriger Ironie des Schicksals.

Im Jänner 1944 begann man Luftschutzstollen und andere Schutzmaßnahmen zu errichten. Die Arbeiten wurden zu einem großen Teil von Gefangenen des Konzentrationslagers Reichenau durchgeführt. Insgesamt wurde Innsbruck zwischen 1943 und 1945 zweiundzwanzig Mal angegriffen. Dabei wurden knapp 3833, also knapp 50%, der Gebäude in der Stadt beschädigt und 504 Menschen starben. In den letzten Kriegsmonaten war an Normalität nicht mehr zu denken. Die Bevölkerung lebte in dauerhafter Angst. Die Schulen wurden bereits vormittags geschlossen. An einen geregelten Alltag war nicht mehr zu denken. Die Stadt wurde zum Glück nur Opfer gezielter Angriffe. Deutsche Städte wie Hamburg oder Dresden wurden von den Alliierten mit Feuerstürmen mit Zehntausenden Toten innerhalb weniger Stunden komplett dem Erdboden gleichgemacht. Viele Gebäude wie die Jesuitenkirche, das Stift Wilten, die Servitenkirche, der Dom, das Hallenbad in der Amraserstraße wurden getroffen. Besondere Behandlung erfuhren während der Angriffe historische Gebäude und Denkmäler. Das Goldene Dachl wurde mit einer speziellen Konstruktion ebenso geschützt wie der Sarkophag Maximilians in der Hofkirche. Die Figuren der Hofkirche, die Schwarzen Mannder, wurden nach Kundl gebracht. Die Madonna Lucas Cranachs aus dem Innsbrucker Dom wurde während des Krieges ins Ötztal überführt.

Der Luftschutzstollen südlich von Innsbruck an der Brennerstraße und die Kennzeichnungen von Häusern mit Luftschutzkellern mit ihren schwarzen Vierecken und den weißen Kreisen und Pfeilen kann man heute noch begutachten. Zwei der Stellungen der Flugabwehrgeschütze, mittlerweile nur noch zugewachsene Mauerreste, können am Lanser Köpfl oberhalb von Innsbruck besichtigt werden. In Pradl, wo neben Wilten die meisten Gebäude beschädigt wurden, weisen an den betroffenen Häusern Bronzetafeln mit dem Hinweis auf den Wiederaufbau auf einen Bombentreffer hin.