Hungerburg

Wissenswert

Schaut man von Innsbruck hinauf auf die Nordkette, fällt ein markantes Bauwerk in Form eines gelben, etwas sperrig wirkenden Kubus am Plateau knapp 300 Höhenmeter über der Stadt auf. Wo sich heute Wanderer, Mountainbiker und Touristen tummeln, um einen erhabenen Blick auf die Berggipfel der Umgebung zu werfen und auf die Bergbahn warten, die sie auf die Seegrube und das Hafele Kar bringen, befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine Art künstliches Wunderland für betuchte Touristen und eine exklusive Plansiedlung. Was Dubai im 21. Jahrhundert mit dem touristischen Irrsinnsprojekt The Palm schaffte, war auf der Hungerburg gut 100 Jahre vorher angesagt, die Entstehungsgeschichte reicht sogar noch weiter zurück. Der Weg vom Niemandsland zwischen den damals eigenständigen Gemeinden Hötting und Mühlau zum touristischen Hotspot war lang. Über Jahrhunderte hinweg war die Gegend zwischen Gramartboden im Westen, dem darunterliegenden Steinbruch und Mühlau im Osten zum größten Teil unerschlossenes Waldgebiet, das wegen der Farbe der steil abfallenden Gesteinsformation den Flurnamen Grauenstein trug. 1840 kaufte der Eigentümer der Weiherburg Joseph von Attlmayr nach einer Rodung einiges an Grund und Boden auf dem die Stadt überragenden Plateau. Der geschäftstüchtige Attlmayr betrieb bereits einen Teil seines Wohnsitzes als Unterkunftsbetrieb. Der Legende nach soll er oberhalb des Steinbruches, während der auf die andere Talseite nach Heiligwasser blickte, mit seinem Spazierstock in die Erde gestochen haben. Als Wasser aus dem Boden trat, beschloss er den Ort der Heiligen Maria und dem Wasserfund zu weihen und taufte sein dort gebautes Gehöft in frommer Manier Mariabrunn. Attlmayr verpachtete das Gebäude als Gastwirtschaft und legte damit den Grundstein für die Hungerburg als beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel. Eine weitere Legende will es, dass die dargebotenen Speisen von so schlechter Qualität waren, dass die Jausenstation im Volksmund Hungerburg genannt wurde, allerdings wurde der Name bereits vor der Eröffnung der Gastwirtschaft verwendet.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs der Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in Innsbruck heran. Die Hungerburg hatte dank der als heilsam geltenden Luft auf über 800 m Seehöhe und dem Panoramablick zwar Potential, war aber ohne befahrbare Straße nur zu Fuß zu erreichen. Der gut betuchte Reisende des 19. Jahrhunderts blieb für mehrere Wochen, das Gepäck bestand aus mehr als einem Köfferchen. Es bedurfte eines visionären Pioniers, um das touristische Potential zum Leben zu erwecken, der sich mit dem Kaiserjäger Sebastian Kandler (1863 – 1928) fand. Vor seiner Karriere als Proto-Touristiker hatte Kandler eine interessante Karriere hingelegt. Mit 18 Jahren trat er dem Militär bei. Nach seinem aktiven Dienst begann er in der Klosterkaserne in der Kantine zu arbeiten. 1902 erbaute Kandler das Gebäude der heutigen Villa St. Georg im Saggen und eröffnete die Restauration Klaudia. Nach nur einem Jahr verkaufte er seine Gaststätte und erstand von den Nachkommen Attlmayrs das Haus Mariabrunn. Kandler sah nicht nur das Potential der Hungerburg, er trieb es eifrig voran. Das Hotel Mariabrunn ließ er in einem wilden Stilmix wie ein kleines Schlösschen ausbauen. Daneben entstanden unter seiner Ägide auch weitere Hotels wie die Villa Karwendel, die Villa Felsen und die Villa Kandlerheim. Da die Errichtung von Villen und Cottagehäusern im Saggen seit 1898 untersagt war, lockte das neue Trendviertel auch vermögende Bürger an, die sich doch noch den Traum vom exklusiven Einzelheim erfüllen wollten. Um die Hungerburg attraktiv für Ausflügler und Gäste zu machen, schuf Kandler auch Infrastruktur. Den bestehenden Pfad von der Weiherburg hinauf aufs Plateau, auf dem 1848 noch Kaiser Ferdinand auf die Hungerburg wanderte, ließ er zum für jedermann einfach und gefahrlos zu begehenden Wilhelm-Greil-Spazierweg ausbauen. Das Cafe Bahnhof in der Bergstation der Hungerburgbahn, der Karwendelhof und die Waldschenke boten Speis und Trank. Die Krönung seines Schaffens war die 1906 eröffnete Hungerburgbahn. Von der Kettenbrücke im Saggen aus startend verband die atemberaubende Konstruktion die Stadt mit dem Nobelviertel an den Hängen der Nordkette. Direkt von der Stadt aus konnte man nun auf das Plateau fahren, um sich als betuchter Tourist für einige Wochen oder als Ausflügler für einige Stunden erhaben über die ganze Stadt zu fühlen.

Der zweite Großinvestor Hoch-Innsbrucks war Franz Schwärzler. Er hatte sich eines der exklusiven Wohnhäuser auf der Hungerburg gesichert. Als tatkräftiger Geschäftsmann beschloss er, es nicht mit der Eröffnung von Hotels oder seines „Tiroler Spezialitätenhaus am Hungerburg-Plateau bei Innsbruck“, in dem „Tiroler Kunst und Kunstgewerbe und Tiroler Haus-Industrie“ als Reise-Andenken erworben werden konnten, gut sein zu lassen. 1911 reifte in ihm der Gedanke, einen künstlichen See im ehemaligen Spörr´schen Steinbruch anzulegen. Gemeinsam mit seinem Bruder begann er das ehrgeizige Projekt im Februar 1912. Oberhalb des 3.500 qm großen Sees ließen die beiden einen mittelalterlichen Turm mit Aussichtsterrasse und Felsenpromenade anlegen. Am 4. August eröffneten Bürgermeister Wilhelm Greil und der k.k. Statthalter Tirols Markus Freiherr von Spiegelfeld das Projekt feierlich. Im Sommer tummelten sich Schwimmer und verkappte Kapitäne im Ruderboot auf dem See, im Winter konnte man Schlittschuhlaufen. An den Ufern entstand nicht nur eine künstliche Höhle zur Maximierung der alpinen Romantik, sondern auch das Hotel Hungerburgseehof. An den Tischen am Strand des noblen Etablissements, kurz Seehof genannt, flossen edle Weine und Champagner in die Gläser der Aristokratie aus der alten und dem Geldadel aus der neuen Welt des internationalen Jetsets. Obwohl die abgelegene Hungerburg nur eine Handvoll Wohnhäuser und einige Hotels beherbergte, wurde zum Schutz der betuchten Anrainer und Touristen ein Gendarmerieposten eingerichtet. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges fand der exklusive Zirkus nach wenigen Jahren sein vorläufiges Ende. Sebastian Kandler und Karl Schwärzler verloren wie viele Menschen, die in die Luxusindustrie oder Kriegsanleihen investiert hatten, ihre Vermögen. Schwärzlers Witwe musste den Seehof verkaufen, der in den folgenden Jahrzehnten zuerst von der Sozialdemokratischen Partei, dann von der Vaterländischen Front und schließlich während des Nationalsozialismus als Volksschule genutzt wurde. Kandler verkaufte sein Hotel Mariabrunn an einen Vorarlberger Industriellen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er wie schon seine Jugend unter Tags. Im Halleranger schürfte er verzweifelt nach Silber.

Neue Impulse erhielt die Hungerburg durch den Bau der Höhenstraße. Als die Wirtschaft sich Mitte der 1920er Jahre erholte und neue Großprojekte angestoßen werden konnten, wurde der lange gehegte Plan einer Verkehrsverbindung abseits der Hungerburgbahn umgesetzt. Der Innsbrucker Baumeister Fritz Konzert hatte bereits 1906 einen Vorschlag unterbreitet, der von der Höttinger Au auf das Plateau und wieder hinunter nach Mühlau zum Weyrerareal geführt hätte. Nach dem Bahnbauer Josef Riehl hatte auch Franz Schwärzler bereits 1911 in der Hochblüte seiner Phantasie an eine Straße nach Hoch-Innsbruck gedacht. Die Höhenstraße, die sich heute von der Höttinger Kirche durch dichte Besiedlung am Kletterpark am ehemaligen Steinbruch in mehreren Kehren auf 3.5 km Länge bis zur Hungerburg windet, konnte nach etwas über einem Jahr Bauzeit unter der Leitung Viktor Bergers 1930 eröffnet werden. Nicht nur über die Straße verband sich Innsbruck mit dem erhabenen Viertel auf der Nordkette. Mit der Eingliederung Höttings und Mühlaus 1938 wurde auch die Hungerburg ein Teil Innsbrucks. Am Brunnen zwischen Bergbahn, Gasthaus zur Linde und Seehof erinnert das Stadtteilwappen bestehend aus dem alten Höttinger Kirchturm, dem Mühlrad Mühlaus und den Stützen der alten Hungerburgbahn im Inn im Saggen an die Herkunft der Hungerburg.

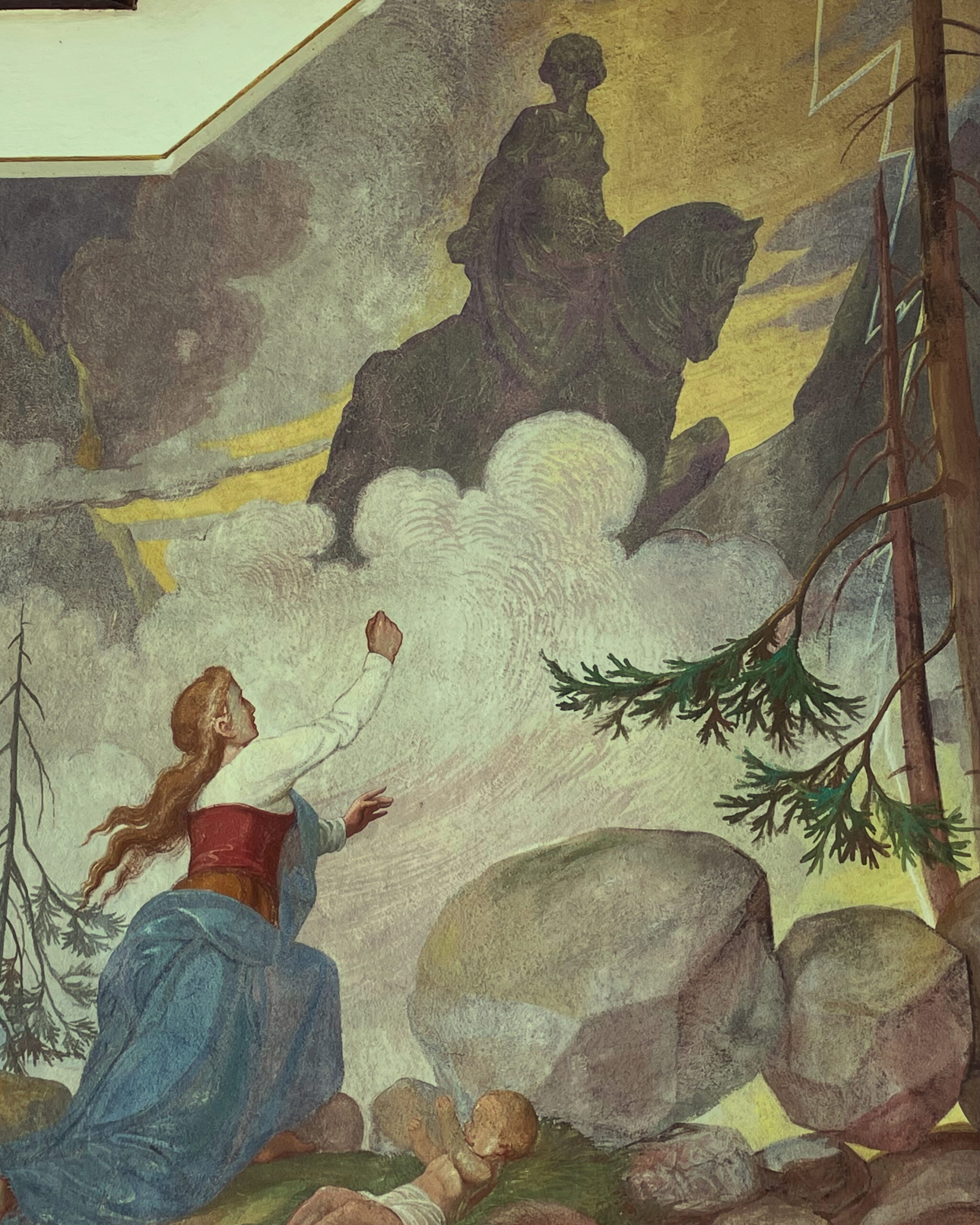

Was steckt aber nun hinter dem markanten gelben Gebäude, das jeden Blick vom Tal aus einfängt? Es ist das ehemalige Hotel Mariabrunn Kandlers. 1930 brannte das späthistoristische ehemalige Hotel in Teilen ab. Der neue Besitzer ließ den Neubau vom jungen, aufstrebenden Architektenstar Siegfried Mazagg komplett umbauen. Die kubischen, asymmetrischen Elemente erinnern an andere Bauten der Zeit im Stil der Neuen Sachlichkeit wie das Städtische Hallenbad. 1988 planten die beiden Brüder Hubert und Michael Prachensky das Innere des Hauses zu einem Wohngebäude um, ohne Mazaggs Außenbild zu zerstören. Auf der Westseite prangt noch gut sichtbar der Schriftzug Mariabrunn. Heute dominiert die futuristische, von der iranischen Architektin Zaha Hadid entworfene Bergstation der Hungerburgbahn das Stadtviertel. Der Platz davor, von dem aus man das Inntal und die umliegende Bergwelt überblickt, wurde nach dem Innsbrucker Bergsteiger Hermann Buhl (1924 – 1957) benannt. Vom touristischen Märchenland im Stil der Jahrhundertwende, das Kandler und Schwärzler im Optimismus der Belle Epoque ersannen, ist in Innsbrucks teuerster Wohngegend kaum noch etwas übrig. Der Aussichtsturm überragt noch erhaben den wasserlosen ehemaligen Steinbruch, im Haus des Hotel Seehof befinden sich Räumlichkeiten der Arbeiterkammer. Trotz der intensiven Bebauung der Nachkriegszeit sind noch einige Häuser aus den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts erhalten. Die Villa neben der Theresienkirche ähnelt mit ihren rot-weiß-roten Fensterläden in patriotischer Manier der Ottoburg in der Altstadt. Die Fassade des Gasthauses zur Linde, ehemals als Villa Tiroler Haus Teil des Schwärzler´schen Imperiums, erinnert mit der bildlichen Darstellung der Sage der Frau Hitt noch an die Zeit, als auf der Hungerburg eine Art Tiroler Disneyland entstand. Vielleicht ist es bezeichnend, dass ausgerechnet diese Geschichte von Hybris und daraus folgender Vergänglichkeit bis heute in Hoch-Innsbruck überlebte. Heute beherbergt das sehenswerte Gebäude im typischen Tiroler Heimatstil der späten Monarchie einen Kindergarten. Dass die beiden Innsbrucker Tourismus-Pioniere Kandler und Schwärzler mit dem Potential der Nordkette als Hotspot für Gäste und beliebtem Ausflugsziel der Einheimischen Recht hatten, beweisen die vollen Busse, Wagons und Gondeln, die jeden Tag Tausende Schaulustige, Wanderer, Skifahrer und Biker nach Hoch-Innsbruck bringen.

Tourismus: Von alpiner Sommerfrische zur Piefke Saga

In den 1990er Jahren sorgte eine österreichische Fernsehserie für einen Skandal. Die Piefke Saga aus der Feder des Tiroler Schriftstellers Felix Mitterer beschrieb in vier skurril-entlarvend-amüsanten Folgen die Beziehung zwischen der deutschen Urlauberfamilie Sattmann und ihren Gastgebern in einem fiktiven Tiroler Urlaubsort. Bei aller Skepsis gegenüber dem Tourismus in seinen heutigen teils extremen Auswüchsen sollte man nicht vergessen, dass der Fremdenverkehr im 19. Jahrhundert ein wichtiger Faktor in Innsbruck und Umgebung war, der die Entwicklung der Region nachhaltig antrieb, nicht nur wirtschaftlich.

Die ersten Reisenden, die Innsbruck ansteuerten, waren Pilger und Business People. Händler, Gesellen auf der Walz, Beamte, Soldaten, Entourage adeliger Gäste bei Hof, Fachkräfte verschiedener Gewerbe, Bergleute, Kleriker, Wallfahrer und Wissenschaftler waren die ersten Touristen, die es in die Stadt zwischen Italien und Deutschland zog. Reisen war teuer, gefährlich und mühsam. Zudem war es einem großen Teil der Untertanen ohne Einwilligung ihres Grundherrn oder Abtes nicht gestattet, die eigene Scholle zu verlassen. Wer sich fortbewegte, tat dies im Normalfall auf des Schusters Rappen. Zwar verdienten die Innsbrucker Gasthöfe und Wirte bereits im Mittelalter und der Frühen Neuzeit an den Reisenden, von Fremdenverkehr wie wir ihn heute verstehen war aber noch keine Rede. Der fing an, als es einige Verrückte erstmals auf die Berggipfel zog. Dazu bedurfte es neben einer wachsenden Mittelschicht auch einer neuen Einstellung gegenüber den Alpen. Lange waren die Berge eine reine Bedrohung für die Menschen gewesen. Es waren vor allem Briten, die sich aufmachten, sich nach den Weltmeeren auch die Gebirge dieser Erde untertan zu machen. Über Reiseberichte verbreitete sich ab dem späten 18. Jahrhundert, der Epoche der Romantik, die Kunde von der Naturschönheit der Alpen. Der erste fremdsprachige Reiseführer für Tirol, Travells through the Rhaetian Alps von Jean Francois Beaumont erschien 1796.

Neben der alpinen Attraktion waren es die wilden und exotischen Eingeborenen Tirols, die international für Aufsehen sorgten. Der bärtige Revoluzzer namens Andreas Hofer, der es mit seinem Bauernheer geschafft hatte, Napoleons Armee in die Knie zu zwingen, erzeugte bei den Briten, den notorischen Erzfeinden der Franzosen, ebenso großes Interesse wie bei deutschen Nationalisten nördlich der Alpen, die in ihm einen frühen Protodeutschen sahen. Die Tiroler galten als unbeugsamer Menschenschlag, archetypisch und ungezähmt, ähnlich den Germanen unter Arminius, die das Imperium Romanum herausgefordert hatten. Die Beschreibungen Innsbrucks aus der Feder des Autors Beda Weber (1798 – 1858) und andere Reiseberichte in der boomenden Presselandschaft dieser Zeit trugen dazu bei, ein attraktives Bild Innsbrucks zu prägen.

Nun mussten die wilden Alpen nur noch der Masse an Touristen zugänglich gemacht werden, die zwar gerne den frühen Abenteurern auf ihren Expeditionen nacheifern wollten, deren Risikobereitschaft und Fitness mit den Wünschen nicht schritthalten konnten. Der Deutsche Alpenverein eröffnete 1869 eine Sektion Innsbruck, nachdem der 1862 Österreichische Alpenverein wenig erfolgreich war. Angetrieben vom großdeutschen Gedanken vieler Mitglieder fusionierten die beiden Institutionen 1873. Der Alpenverein ist bis heute bürgerlich geprägt, sein sozialdemokratisches Pendant sind die Naturfreunde. Das Wegenetz wuchs durch dessen Erschließung ebenso wie die Zahl an Hütten, die Gäste beherbergen konnten. Das Transitland Tirol besaß unzählige Saumpfade und Fußwege, die seit Jahrhunderten bestanden, und als Basis für den Alpinismus dienten. Kleine Gasthöfe, Bauernhöfe und Stationen entlang der Postwege dienten als Unterkünfte. Der Tiroler Theologe Franz Senn (1831 – 1884) und der Schriftsteller Adolf Pichler (1819 – 1900) waren maßgeblich an der Vermessung Tirols und der Erstellung von Kartenmaterial beteiligt. Anders als gerne behauptet, waren die Tiroler nicht geborene Bergsteiger, sondern mussten sich die Fähigkeiten die Bergwelt zu erobern erst beibringen lassen. Bis dato waren Berge vor allem eins: gefährlich und mühsam im landwirtschaftlichen Alltag. Sie zu besteigen, war zuvor kaum jemandem in den Sinn gekommen. Die Alpenvereine bildeten auch Bergführer aus. Ab der Jahrhundertwende kam neben Wandern und Bergsteigen der Skisport in Mode. Lifte gab es noch nicht, um auf die Berge zu gelangen, musste man sich der Felle bedienen, die heute noch auf Tourenski geklebt werden. Erst ab den 1920ern konnte nach dem Bau der Seilbahnen auf die Nordkette und dem Patscherkofel eine zahlungskräftige Klientel den modernen Luxus von Bergbahnen beim Skivergnügen genießen.

Es bedurfte neuer Hotels, Cafés, Gasthäuser, Geschäfte und Transportmittel, um die Bedürfnisse der Gäste zu befriedigen. Wer zu Hause in London oder Paris fließend Wasser und einen Telefonanschluss hatte, wollte im Urlaub nicht mit einem Plumpsklo am Gang oder vor dem Haus Vorlieb nehmen. Die sogenannten Gasthöfe ersten und zweiten Ranges waren für den Transitverkehr geeignet, um gehobene Touristen zu empfangen waren sie aber nicht ausgestattet. Wirte in der Stadt und in den Dörfern rund um Innsbruck zählten bis ins 19. Jahrhundert zur gehobenen Mittelschicht, was das Einkommen betraf. Oft waren sie Bauern, die im Nebenerwerb eine Ausschank hatten und Speisen verkauften. Sie hatten, wie das Beispiel Andreas Hofers zeigt, durchaus auch Ansehen und Einfluss innerhalb der lokalen Gesellschaft. Als Treffpunkte der Einheimischen und Knotenpunkte im Post- und Warenverkehr waren sie oft gut informiert über das Geschehen in der kleinen und großen Welt. Da sie aber weder Mitglieder einer Zunft waren noch zum Bürgertum gezählt wurden, zählte der Beruf des Gastwirtes nicht zu den ehrbarsten Berufen. Das änderte sich mit der Professionalisierung der Tourismuswirtschaft. Unternehmer wie Robert Nißl, der 1865 Schloss Büchsenhausen übernahm und in eine Bierbrauerei umbaute, investierten in die Infrastruktur. Aus ehemaligen Adelsansitzen wie der Weiherburg wurden Gasthöfe und Hotels. Die Revolution vollzog sich in Innsbruck nicht 1848 auf den Barrikaden, sondern im Tourismus einige Jahrzehnte später, als findige Bürger die Aristokratie als Besitzer von Schlössern wie Büchsenhausen und der Weiherburg ablösten.

Der 1849 eröffnete Österreichische Hof galt lange als Platzhirsch moderner Hotellerie, war offiziell aber nur ein Abklatsch eines Grand Hotels. Erst mit dem Grand Hotel Europa hatte 1869 bekam in Innsbruck ein Haus ersten Ranges geöffnet. Die Blütezeit der Gasthöfe in der Altstadt war vorüber. 1892 folgte mit dem zeitgeistigen Reformhotel Habsburger Hof ein zweiter großer Betrieb. Wo heute das Metropolkino steht, war der Kaiserhof als Neubau errichtet worden. Der Habsburger Hof bot seinen Gästen bereits elektrisches Licht, eine absolute Sensation. Ebenfalls auf der bis dato unverbauten Fläche vor dem Bahnhof war der Arlberger Hof angesiedelt. Was heute eher als Wettbewerbsnachteil angesehen würde, war zu dieser Zeit ein Verkaufsargument. Bahnhöfe waren die Zentren moderner Städte. Die Bahnhofsplätze waren keine überfüllten Verkehrsknotenpunkte wie heute, sondern mondäne und gepflegte Orte vor den architektonisch anspruchsvoll gestalteten Hallen, in denen die Züge ankamen.

Die Anzahl der Gäste stieg langsam, aber stetig an. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges zählte Innsbruck 200.000 Gäste. Im Juni 1896 berichteten die Innsbrucker Nachrichten:

„Der Fremdenverkehr in Innsbruck bezifferte sich im Monat Mai auf 5647 Personen. Darunter befanden sich (außer 2763 Reisenden aus Oesterreich-Ungarn) 1974 Reichsdeutsche, 282 Engländer, 65 Italiener, 68 Franzosen, 53 Amerikaner, 51 Russen und 388 Personen aus verschiedenen anderen Ländern.“

Neben der Menge an Reisenden, die einen Einfluss auf das Leben in der Kleinstadt Innsbruck hatten, war es auch die Internationalität der Besucher, die Innsbruck nach und nach einen neuen Anstrich gaben. Neben der rein touristischen Infrastruktur wurde auch die Entwicklung der allgemeinen Neuerungen beschleunigt. Die wohlhabenden Gäste konnten kaum in Gaststätten mit Senkgruben hinterm Haus verkehren. Natürlich wäre eine Kanalisation ohnehin am Plan gestanden, der Wirtschaftsfaktor Tourismus aber ermöglichte und beschleunigte die Mittelfreistellung für die Großprojekte der Jahrhundertwende. Das veränderte nicht nur das Aussehen der Stadt, sondern auch den Alltag und das Arbeitsleben der Menschen. Findige Unternehmer wie Heinrich Menardi schafften es, die Wertschöpfungskette, um kostenpflichtige Urlaubsfreuden neben Kost und Logis zu erweitern. Er eröffnete 1880 die Lohnkutscherei und Autovermietung Heinrich Menardi für Ausflugsfahrten in die alpine Umgebung. Anfangs mit Kutschen, nach dem 1. Weltkrieg mit Bussen und PKW, wurden zahlungskräftige Touristen bis nach Venedig chauffiert. Das Unternehmen besteht bis heute und hat seinen Firmensitz mittlerweile im Menardihaus in der Wilhelm-Greil-Strasse 17 gegenüber des Landhausplatzes, auch wenn man sich von der Transport- und Handelsbranche im Lauf der Zeit auf die einträglichere Immobilienwirtschaft verlegt hat. Auch der lokale Handel profitierte von der zahlungskräftigen Klientel aus dem Ausland. 1909 gab es bereits drei dezidierte Touristen-Ausrüstungsgeschäfte neben den wenige Jahre zuvor frisch eröffneten mondänen Warenhäusern.

Innsbruck und die umgebenden Orte waren auch für Kururlaub, dem Vorgänger des heutigen Wellness, bei der betuchte Kunden sich in alpinem Umfeld von unterschiedlichsten Krankheiten erholten, bekannt. Der Igler Hof, damals Grandhotel Igler Hof und das Sporthotel Igls, verströmen heute noch teilweise den Chic dieser Zeit. Michael Obexer, der Gründer des Kurortes Igls und Besitzer des Grandhotels, war ein Tourismuspionier. In Egerdach bei Amras und in Mühlau, gab es zwei Kurbäder. So bekannt wie die Hotspots der Zeit in Bad Ischl, Marienbad oder Baden bei Wien waren die Anlagen nicht, wie man auf alten Fotos und Postkarten sehen kann, die Anwendungen mit Sole, Dampf, Gymnastik, sogar Magnetismus, entsprachen aber dem damaligen Standard dessen, was heute teilweise noch bei Kur- und Wellnessurlaubern beliebt ist. Bad Egerdach bei Innsbruck war als Heilquelle seit dem 17. Jahrhundert bekannt. Die Quelle sollte Gicht, Hautkrankheiten, Anämie, ja sogar die im 19. Jahrhundert als Vorgängerin des Burnouts als Neurasthenie bekannte Nervenkrankheit beheben. Die Kapelle der Anstalt besteht bis heute gegenüber dem SOS Kinderdorf. Die Badeanstalt in Mühlau existierte seit 1768 und wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Gasthaus mit Kuranstalt ganz im Stil der Zeit umgebaut. Die ehemalige Badeanstalt ist heute ein sehenswertes Wohnhaus in der Anton-Rauch-Straße. Das spektakulärste touristische Projekt, das Innsbruck jemals erlebte, war aber wohl Hoch Innsbruck, die heutige Hungerburg. Nicht nur die Hungerburgbahn und Hotels, sogar ein eigener See wurde hier nach der Jahrhundertwende geschaffen, um Gäste anzuziehen.

Einer der ehemaligen Besitzer des Grund und Bodens der Hungerburg und Innsbrucker Tourismuspionier, Richard von Attlmayr, war am Vorgänger des heutigen Tourismusverbandes maßgeblich beteiligt. Seit 1881 kümmerte sich der Innsbrucker Verschönerungsverein um Befriedigung der steigenden Bedürfnisse der Gäste. Der Verein kümmerte sich um die Anlage von Wander- und Spazierwegen, dem Aufstellen von Bänken und der Erschließung unwegsamer Gebiete wie der Mühlauer Klamm oder der Sillschlucht. Die markanten grünen Bänke entlang vieler Wege erinnern bis heute an den noch immer existierenden Verein. 1888 Jahre später gründeten die Profiteure des Fremdenverkehrs in Innsbruck die Kommission zur Förderung des Tourismus, den Vorgänger des heutigen Tourismusverbands. Durch vereinte Kräfte in Werbung und Qualitätssicherung bei den Beherbergungsbetrieben hofften die einzelnen Betriebe, den Tourismus weiter anzukurbeln.

„Alljährlich mehrt sich die Zahl der überseeischen Pilger, die unser Land und dessen gletscherbekrönte Berge zum Verdrusse unserer freundnachbarlichen Schweizer besuchen und manch klingenden Dollar zurücklassen. Die Engländer fangen an Tirol ebenso interessant zu finden wie die Schweiz, die Zahl der Franzosen und Niederländer, die den Sommer bei uns zubringen, mehrt sich von Jahr zu Jahr.“

Postkarten waren die ersten massentauglichen Influencer der Tourismusgeschichte. Viele Betriebe ließen ihre eigenen Postkarten drucken. Verlage produzierten unzählige Sujets der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Es ist interessant zu sehen, was damals als sehenswert galt und auf den Karten abgebildet wurde. Anders als heute waren es vor allem die zeitgenössisch modernen Errungenschaften der Stadt: der Leopoldbrunnen, das Stadtcafé beim Theater, die Kettenbrücke, die Zahnradbahn auf die Hungerburg oder die 1845 eröffnete Stefansbrücke an der Brennerstraße, die als Steinbogen aus Quadern die Sill überquerte, waren die Attraktionen. Auch Andreas Hofer war ein gut funktionierendes Testimonial auf den Postkarten: Der Gasthof Schupfen in dem Andreas Hofer sein Hauptquartier hatte und der Berg Isel mit dem großen Andreas-Hofer-Denkmal waren gerne abgebildete Motive.

1914 gab es in Innsbruck 17 Hotels, die Gäste anlockten. Dazu kamen die Sommer- und Winterfrischler in Igls und dem Stubaital. Der Erste Weltkrieg ließ die erste touristische Welle mit einem Streich versanden. Gerade als sich der Fremdenverkehr Ende der 1920er Jahre langsam wieder erholt hatte, kamen mit der Wirtschaftskrise und Hitlers 1000 Mark Sperre, mit der er die österreichische Regierung 1933 unter Druck setzen wollte, um das Verbot der NSDAP zu beenden, die nächsten Dämpfer.

Es bedurfte des Wirtschaftswunders der 1950er und 1960er, um den Tourismus in Innsbruck nach den Zerstörungen wieder anzukurbeln. Zwischen 1955 und 1972 verfünffachen sich die Nächtigungszahlen in Tirol. Nach den beschwerlichen Kriegsjahren und dem Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft Jahren konnten Tirol und Innsbruck den Fremdenverkehr langsam, aber stetig stabil als Einnahmequelle etablieren, auch abseits der offiziellen Hotels und Pensionen. Viele Innsbrucker Familien rückten in den ohnehin engen Wohnungen zusammen, um die Haushaltskasse durch die Vermietung von Betten an Gäste aus dem Ausland aufzubessern. Der Tourismus brachte nicht nur Devisen, sondern ermöglichte es den Einheimischen ein neues Image nach innen und außen von sich zu kreieren. Gleichzeitig ermöglichte der Wirtschaftsaufschwung immer mehr Innsbruckern einen Urlaub im Ausland. Besonders beliebt waren die Strände Italiens. Aus den Kriegsfeinden vergangener Jahrzehnte wurden Gäste und Gastgeber.

Eine Republik entsteht

Kaum eine Epoche ist schwerer zu fassen als die Zwischenkriegszeit. Die Roaring Twenties, Jazz und Automobile kommen einem ebenso in den Sinn wie Inflation und Wirtschaftskrise. In Großstädten wie Berlin gebärdeten sich junge Damen als Flappers mit Bubikopf, Zigarette und kurzen Röcken zu den neuen Klängen lasziv, Innsbrucks Bevölkerung gehörte als Teil der jungen Republik Österreich zum größten Teil zur Fraktion Armut, Wirtschaftskrise und politischer Polarisierung. Schon die Ausrufung der Republik am Parlament in Wien vor über 100.000 mehr oder minder begeisterten, vor allem aber verunsicherten Menschen verlief mit Tumulten, Schießereien, zwei Toten und 40 Verletzten alles andere als reibungsfrei. Wie es nach dem Ende der Monarchie und dem Wegfall eines großen Teils des Staatsterritoriums weitergehen sollte, wusste niemand. Das neue Österreich erschien zu klein und nicht lebensfähig. Der Beamtenstaat des k.u.k. Reiches setzte sich nahtlos unter neuer Fahne und Namen durch. Die Bundesländer als Nachfolger der alten Kronländer erhielten in der Verfassung im Rahmen des Föderalismus viel Spielraum in Gesetzgebung und Verwaltung. Die Begeisterung für den neuen Staat hielt sich aber in der Bevölkerung in Grenzen. Nicht nur, dass die Versorgungslage nach dem Wegfall des allergrößten Teils des ehemaligen Riesenreiches der Habsburger miserabel war, die Menschen misstrauten dem Grundgedanken der Republik. Die Monarchie war nicht perfekt gewesen, mit dem Gedanken von Demokratie konnten aber nur die allerwenigsten etwas anfangen. Anstatt Untertan des Kaisers war man nun zwar Bürger, allerdings nur Bürger eines Zwergstaates mit überdimensionierter und in den Bundesländern wenig geliebter Hauptstadt anstatt eines großen Reiches. In den ehemaligen Kronländern, die zum großen Teil christlich-sozial regiert wurden, sprach man gerne vom Wiener Wasserkopf, der sich mit den Erträgen der fleißigen Landbevölkerung durchfüttern ließ.

Auch andere Bundesländer spielten mit dem Gedanken, sich von der Republik abzukoppeln, nachdem der von allen Parteien unterstützte Plan sich Deutschland anzuschließen von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs untersagt worden war. Die Tiroler Pläne allerdings waren besonders spektakulär. Von einem neutralen Alpenstaat mit anderen Bundesländern, einem Freistaat bestehend aus Tirol und Bayern oder von Kufstein bis Salurn, einem Anschluss an die Schweiz bis hin zu einem katholischen Kirchenstaat unter päpstlicher Führung gab es viele Überlegungen. Besonders populär war die naheliegendste Lösung. In Tirol war es nicht neu, sich als Deutscher zu fühlen. Warum sich also nicht auch politisch an den großen Bruder im Norden anhängen? Besonders unter städtischen Eliten und Studenten war dieser Wunsch sehr ausgeprägt. Der Anschluss an Deutschland erhielt in Tirol bei einer Abstimmung in Tirol einen Zuspruch von 98%, kam aber nie zustande.

Anstatt ein Teil Deutschlands zu werden, unterstand man den ungeliebten Wallschen. Knapp zwei Jahre lang besetzten italienische Truppen nach Kriegsende Innsbruck. Bei den Friedensverhandlungen in Paris war wurde der Brenner zur neuen Grenze erklärt. Das historische Tirol war zweigeteilt. Am Brenner stand Militär, um eine Grenze zu sichern, die es vorher nie gab und als unnatürlich und ungerecht empfunden wurde. 1924 beschloss der Innsbrucker Gemeinderat, Plätze und Straßen rund um den Hauptbahnhof nach Südtiroler Städten zu benennen. Der Bozner Platz sowie die Brixner- und die Salurnerstraße tragen ihre Namen bis heute. Viele Menschen zu beiden Seiten des Brenners fühlten sich verraten. Man hatte den Krieg zwar bei Weitem nicht gewonnen, als Verlierer gegenüber Italien sah man sich aber nicht. Der Hass auf Italiener erreichte in der Zwischenkriegszeit seinen Höhepunkt, auch wenn die Besatzungstruppen sich betont milde gab. Eine Passage aus dem Erzählband „Die Front über den Gipfeln“ des nationalsozialistischen Autors Karl Springenschmid aus den 1930ern spiegelt die allgemeine Stimmung wider:

„`Walsch (Anm.:Italienisch) werden, das wär das Ärgste!` sagt die Junge.

Da nickt der alte Tappeiner bloß und schimpft: `Weiß wohl selber und wir wissen es alle: Walsch werden, das wär das Ärgste.“

Ungemach drohte auch in der Innenpolitik. Die Revolution in Russland und der darauffolgende Bürgerkrieg mit Millionen von Todesopfern, Enteignung und kompletter Systemumkehr warf ihren langen Schatten bis nach Österreich. Die Aussicht auf sowjetische Zustände machte den Menschen Angst. Österreich war tief gespalten. Hauptstadt und Bundesländer, Stadt und Land, Bürger, Arbeiter und Bauern – im Vakuum der ersten Nachkriegsjahre wollte jede Gruppe die Zukunft nach ihren Vorstellungen gestalten. Die Kulturkämpfe der späten Monarchie zwischen Konservativen, Liberalen und Sozialisten setzte sich nahtlos fort. Die Kluft bestand nicht nur auf politischer Ebene. Moral, Familie, Freizeitgestaltung, Erziehung, Glaube, Rechtsverständnis – jeder Lebensbereich war betroffen. Wer sollte regieren? Wie sollten Vermögen, Rechte und Pflichten verteilt werden. Ein kommunistischer Umsturz war besonders in Tirol keine reale Gefahr, ließ sich aber medial gut als Bedrohung instrumentalisieren, um die Sozialdemokratie in Verruf zu bringen. 1919 hatte sich in Innsbruck zwar ein Arbeiter-, Bauer- und Soldatenrat nach sowjetischem Vorbild ausgerufen, sein Einfluss blieb aber gering und wurde von keiner Partei unterstützt. Ab 1920 bildeten sich offiziell sogenannten Soldatenräte, die aber christlich-sozial dominiert waren. Das bäuerliche und bürgerliche Lager rechts der Mitte militarisierte sich mit der Tiroler Heimatwehr professioneller und konnte sich über stärkeren Zulauf freuen als linke Gruppen, auch dank kirchlicher Unterstützung. Die Sozialdemokratie wurde von den Kirchkanzeln herab und in konservativen Medien als Judenpartei und heimatlose Vaterlandsverräter bezeichnet. Allzu gerne gab man ihnen die Schuld am verlorenen Krieg und den Folgen gab. Der Tiroler Anzeiger brachte die Volksängste auf den Punkt: “Wehe dem christlichen Volke, wenn bei den Wahlen die Juden=Sozi siegen!“.

Der Innsbrucker Gemeinderat umfasste mit der neuen Gemeinderatsordnung, die das allgemeine Wahlrecht aller Erwachsenen vorsah, von 1919 40 Mitglieder. Von 24.644 zur Wahlurne gerufenen Bürgern machten unglaubliche 24.060 von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Bereits im ersten Gemeinderat mit freien Wahlen waren drei Frauen vertreten. Während in den ländlichen Bezirken die Tiroler Volkspartei als Zusammenschluss aus Bauernbund, Volksverein und Katholischer Arbeiterschaft dominierte, konnte die Sozialdemokratie unter der Führung von Martin Rapoldi trotz des starken Gegenwindes in Innsbruck bei den ersten Wahlen 1919 stets zwischen 30 und 50% der Stimmen erringen. Dass es mit dem Bürgermeistersessel für die Sozialdemokraten nicht klappte, lag an den Mehrheiten im Gemeinderat durch Bündnisse der anderen Parteien. Liberale und Tiroler Volkspartei stand der Sozialdemokratie gegenüber mindestens so ablehnend gegenüber wie der Bundeshauptstadt Wien und den italienischen Besatzern.

Die hohe Politik war aber nur der Rahmen des eigentlichen Elends. Die als Spanische Grippe in die Geschichte eingegangene Epidemie forderte in den Jahren nach dem Krieg auch in Innsbruck ihren Tribut. Genaue Zahlen wurden nicht erfasst, weltweit schätzt man die Zahl der Todesopfer auf 27 – 50 Millionen. In Innsbruck sollen es in der Blütezeit der Spanischen Grippe um die 100 Opfer täglich gewesen sein, die der Krankheit zum Opfer fielen. Viele Innsbrucker waren von den Schlachtfeldern nicht nach Hause zurückgekehrt und fehlten als Väter, Ehemänner und Arbeitskräfte. Viele von denen, die es zurückgeschafft hatten, waren verwundet und von den Kriegsgräueln gezeichnet. Noch im Februar 1920 veranstaltete der „Tiroler Ausschuss der Sibirier“ im Gasthof Breinößl „…zu Gunsten des Fondes zur Heimbeförderung unserer Kriegsgefangenen…“ einen Benefizabend. Noch lange nach dem Krieg bedurfte das Land Tirol Hilfe von auswärts, um die Bevölkerung zu ernähren. Unter der Überschrift „Erhebliche Ausdehnung der amerikanischen Kinderhilfsaktion in Tirol“ stand am 9. April 1921 in den Innsbrucker Nachrichten zu lesen: „Den Bedürfnissen des Landes Tirol Rechnung tragend, haben die amerikanischen Vertreter für Oesterreich in hochherzigster Weise die tägliche Mahlzeitenanzahl auf 18.000 Portionen erhöht.“

Dazu kam die Arbeitslosigkeit. Vor allem Beamte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, hatten ihre Arbeit verloren, nachdem der Völkerbund seine Anleihe an herbe Sparmaßnahmen geknüpft hatte. Die Gehälter im öffentlichen Dienst wurden gekürzt. Es kam immer wieder zu Streiks. Der Tourismus als Wirtschaftsfaktor war ob der Probleme in den umliegenden, vom Krieg ebenfalls gebeutelten Ländern inexistent. Die vor dem Krieg boomende Baubranche brach komplett ein. Innsbrucks größte Firme Huter & Söhne hatte 1913 über 700 Mitarbeiter, am Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1933 waren es nur noch 18. Der Mittelstand brach zu einem guten Teil zusammen. Der durchschnittliche Innsbrucker war mittellos und mangelernährt. Oft konnten nicht mehr als 800 Kalorien pro Tag zusammengekratzt werden. Die Kriminalitätsrate war in diesem Klima der Armut höher als je zuvor. Viele Menschen verloren ihre Bleibe. 1922 waren in Innsbruck 3000 Familien auf Wohnungssuche trotz eines städtischen Notwohnungsprogrammes, das bereits mehrere Jahre in Kraft war. In alle verfügbaren Objekte wurden Wohnungen gebaut. Am 11. Februar 1921 fand sich in einer langen Liste in den Innsbrucker Nachrichten über die einzelnen Projekte, die betrieben wurden unter anderem dieser Posten:

„Das städtische Krankenhaus hat die Seuchenbaracke in Pradl aufgelassen und der Stadtgemeinde zur Herstellung von Notwohnungen zur Verfügung gestellt. Zur Errichtung von 7 Notwohnungen wurde der erforderliche Kredit von 295 K (Anm.: Kronen) bewilligt.“

In den ersten Jahren passierte nur sehr wenig. Dann erwachte die Politik aus ihrer Lethargie. Die Krone, ein Relikt aus der Monarchie, wurde 1m 1. Januar 1925 vom Schilling als offizielle Währung Österreichs abgelöst. Die alte Währung hatte gegenüber dem Dollar zwischen 1918 und 1922 mehr als 95% ihres Wertes respektive dem Wechselkurses vor dem Krieg verloren. Innsbruck begann, wie viele andere österreichische Gemeinden, eigenes Geld zu drucken. Die Menge des Geldes, das im Umlauf war, stieg zwischen 1920 und 1922 von 12 Milliarden Kronen auf über 3 Billionen Kronen an. Eine epochale Inflation war die Folge davon.

Mit der Währungssanierung nach der Völkerbundanleihe unter Kanzler Ignaz Seipel rappelten sich aber nicht nur Banken und Bürger auf, auch die Bauaufträge der öffentlichen Hand nahmen wieder zu. Innsbruck modernisierte sich. Es trat das ein, was Wirtschaftswissenschaftler eine Scheinblüte nennen. Diese kurzzeitige, wirtschaftliche Erholung war eine Bubble, bescherte der Stadt Innsbruck aber große Projekte wie das Tivoli, das Städtische Hallenbad, die Höhenstraße auf die Hungerburg, die Bergbahnen auf den Berg Isel und die Nordkette, neue Schulen und Wohnblöcke. Die Stadt kaufte den Achensee und errichtete als Hauptaktionär der TIWAG das Kraftwerk in Jenbach. In der Reichenau entstand 1925 der erste Flughafen, der Innsbruck 65 Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie auch in den Luftverkehr involvierte. 1930 verband die Universitätsbrücke die Klinik in Wilten und die Höttinger Au. An der Sill entstanden die Pembaurbrücke und die Prinz-Eugen-Brücke. Die Handschrift der neuen, großen Massenparteien in der Gestaltung dieser Projekte ist dabei nicht zu übersehen.

Die erste Republik war eine schwere Geburt aus den Überbleibseln der einstigen Monarchie und sie sollte nicht lange halten. Trotz der Nachkriegsprobleme passierte in der Ersten Republik aber auch viel Positives. Aus Untertanen wurden Bürger. Was in der Zeit Maria Theresias begann, wurde nun unter neuen Vorzeichen weitergeführt. Der Wechsel vom Untertanen zum Bürger zeichnete sich nicht nur durch ein neues Wahlrecht, sondern vor allem durch die verstärkte Obsorge des Staates aus. Staatliche Regelungen, Schulen, Kindergärten, Arbeitsämter, Krankenhäuser und städtische Wohnanlagen traten an die Stelle des Wohlwollens des Grundherrn, Landesfürsten, wohlhabender Bürger, der Monarchie und der Kirche.

Bis heute basiert vieles im österreichischen Staatswesen sowie im Innsbrucker Stadtbild und der Infrastruktur auf dem, was nach dem Zusammenbruch der Monarchie entstanden war. In Innsbruck gibt es keine bewussten Erinnerungsorte an die Entstehung der Ersten Republik in Österreich. Die denkmalgeschützten Wohnanlagen wie der Schlachthofblock, der Pembaurblock oder der Mandelsbergerblock oder die Pembaurschule sind Stein gewordene Zeitzeugen. Der Weltspartag erinnert seit 1925 alljährlich an die Einführung des Schillings. Kinder und Erwachsene sollten zum verantwortungsvollen Umgang mit Geld erzogen werden.

Franz Baumann und die Tiroler Moderne

Der Erste Weltkrieg brachte nicht nur Herrscherhäuser und Imperien an ihr Ende, auch in Kunst, Musik, Literatur und Architektur veränderte sich in den 1920er Jahren vieles. Während sich Jazz, atonale Musik und Expressionismus im kleinen Innsbruck nicht etablierten, veränderte eine Handvoll Bauplaner das Stadtbild auf erstaunliche Art und Weise. Inspiriert von den neuen Formen der Gestaltung wie dem Bauhausstil, Wolkenkratzern aus den USA und der Sowjetischen Moderne aus der revolutionären UdSSR entstanden in Innsbruck aufsehenerregende Projekte. Die bekanntesten Vertreter der Avantgarde, die diese neue Art und Weise die Gestaltung des öffentlichen Raumes in Tirol zustande brachten, waren Lois Welzenbacher Siegfried Mazagg, Theodor Prachensky, und Clemens Holzmeister. Jeder dieser Architekten hatte seine Eigenheiten, wodurch die Tiroler Moderne nur schwer eindeutig zu definieren ist. Allen gemeinsam war die Abwendung von der klassizistischen Architektur der Vorkriegszeit unter gleichzeitiger Beibehaltung typischer alpiner Materialien und Elemente unter dem Motto Form follows function. Lois Welzenbacher schrieb 1920 in einem Artikel der Zeitschrift Tiroler Hochland über die Architektur dieser Zeit:

„Soweit wir heute urteilen können, steht wohl fest, daß dem 19. Jahrhundert in seinem Großteile die Kraft fehlte, sich einen eigenen, ausgesprochenen Stil zu schaffen. Es ist das Zeitalter der Stillosigkeit… So wurden Einzelheiten historisch genau wiedergegeben, meist ohne besonderen Sinn und Zweck, und ohne harmonisches Gesamtbild, das aus sachlicher oder künstlerischer Notwendigkeit erwachsen wäre.“

Der bekannteste und im Innsbrucker Stadtbild am eindrücklichsten bis heute sichtbare Vertreter der sogenannten Tiroler Moderne war Franz Baumann (1892 – 1974). Anders als Holzmeister oder Welzenbacher hatte er keine akademische Ausbildung genossen. Baumann kam 1892 als Sohn eines Postbeamten in Innsbruck zur Welt. Der Theologe, Publizist und Kriegspropagandist Anton Müllner alias Bruder Willram wurde auf das zeichnerische Talent von Franz Baumann aufmerksam und ermöglichte dem jungen Mann mit 14 Jahren den Besuch der Staatsgewerbeschule, der heutigen HTL. Hier lernte er seinen späteren Schwager Theodor Prachensky kennen. Gemeinsam mit Baumanns Schwester Maria waren die beiden jungen Männer auf Ausflügen in der Gegend rund um Innsbruck unterwegs, um Bilder der Bergwelt und Natur zu malen. Während der Schulzeit sammelte er erste Berufserfahrungen als Maurer bei der Baufirma Huter & Söhne. 1910 folgte Baumann seinem Freund Prachensky nach Meran, um bei der Firma Musch & Lun zu arbeiten. Meran war damals Tirols wichtigster Tourismusort mit internationalen Kurgästen. Unter dem Architekten Adalbert Erlebach machte er erste Erfahrungen bei der Planung von Großprojekten wie Hotels und Seilbahnen. Wie den Großteil seiner Generation riss der Erste Weltkrieg auch Baumann aus Berufsleben und Alltag. An der Italienfront erlitt er im Kampfeinsatz einen Bauchschuss, von dem er sich in einem Lazarett in Prag erholte. In dieser ansonsten tatenlosen Zeit malte er Stadtansichten von Bauwerken in und rund um Prag. Diese Bilder, die ihm später bei der Visualisierung seiner Pläne helfen sollten, wurden in seiner einzigen Ausstellung 1919 präsentiert.

Baumanns Durchbruch kam in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre. Er konnte die Ausschreibungen für den Umbau des Weinhaus Happ in der Altstadt und der Nordkettenbahn für sich entscheiden. Neben seiner Kreativität und dem Vermögen ganzheitlich zu denken, kamen ihm dabei die Übereinstimmung seines architektonischen Ansatzes mit der Gesetzeslage und den modernen Anforderungen der Ausschreibungen der 1920er Jahre entgegen. Das Bauwesen war Landessache, der Tiroler Heimatschutzverband war gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft als letztentscheidende Behörde bei Bauprojekten für Bewertung und Genehmigung zuständig. In seiner Zeit in Meran war Baumann schon mit dem Heimatschutzverband in Berührung gekommen. Kunibert Zimmeter hatte diesen Verein noch in den letzten Jahren der Monarchie gemeinsam mit Gotthard Graf Trapp gegründet. In „Unser Tirol. Ein Heimatschutzbuch“ schrieb er:

„Schauen wir auf die Verflachung unseres Privat-Lebens, unserer Vergnügungen, in deren Mittelpunkt bezeichnender Weise das Kino steht, auf die literarischen Eintagsfliegen unserer Zeitungslektüre, auf die heillosen und kostspieligen Auswüchse der Mode auf dem Gebiete der Frauenbekleidung, werfen wir einen Blick in unserer Wohnungen mit den elenden Fabriksmöbeln und all den fürchterlichen Erzeugnissen unserer sogenannten Galanteriewaren-Industrie, Dinge, an deren Herstellung tausende von Menschen arbeiten und dabei wertlosen Krims-Krams schaffen, oder betrachten wir unsere Zinshäuser und Villen mit den Paläste vortäuschenden Zementfassaden, unzähligen überflüssigen Türmen und Giebeln, unsere Hotels mit ihren aufgedonnerten Fassaden, welche Verschleuderung des Volksvermögens, welche Fülle von Geschmacklosigkeit müssen wir da finden.“

Im Wirtschaftsaufschwung der späten 1920er Jahre entstand eine neue Kunden- und Gästeschicht, die neue Anforderungen an Gebäude und somit an das Baugewerbe richtete. In vielen Tiroler Dörfern hatten Hotels die Kirchen als größtes Bauwerk im Ortsbild abgelöst. Die aristokratische Distanz zur Bergwelt war einer bürgerlichen Sportbegeisterung gewichen. Das bedurfte neuer Lösungen in neuen Höhen. Man baute keine Grandhotels mehr auf 1500 m für den Kururlaub, sondern eine komplette Infrastruktur für Skisportler im hochalpinen Gelände wie der Nordkette. Der Tiroler Heimatschutzverband wachte darüber, dass Natur und Ortsbilder von allzu modischen Strömungen, überbordendem Tourismus und hässlichen Industriebauten geschützt wurden. Bauprojekte sollten sich harmonisch, ansehnlich und zweckdienlich in die Umwelt eingliedern. Architekten mussten trotz der gesellschaftlichen und künstlerischen Neuerungen der Zeit den regionaltypischen Charakter mitdenken. Genau hier lagen die Stärken Baumanns Ansatz des ganzheitlichen Bauens im Tiroler Sinne. Alle technischen Funktionen und Details, die Einbettung der Gebäude in die Landschaft unter Berücksichtigung der Topografie und des Sonnenlichtes spielten für ihn, der offiziell den Titel Architekt gar nicht führen durfte, eine Rolle. Er folgte damit den „Regeln, für den, der in den Bergen baut“ des Architekten Adolf Loos von 1913:

Baue nicht malerisch. Überlasse solche Wirkung den Mauern, den Bergen und der Sonne. Der Mensch, der sich malerisch kleidet, ist nicht malerisch, sondern ein Hanswurst. Der Bauer kleidet sich nicht malerisch. Aber er ist es…

Achte auf die Formen, in denen der Bauer baut. Denn sie sind Urväterweisheit, geronnene Substanz. Aber suche den Grund der Form auf. Haben die Fortschritte der Technik es möglich gemacht, die Form zu verbessern, so ist immer diese Verbesserung zu verwenden. De Dreschflegel wird von der Dreschmaschine abgelöst.“

Baumann entwarf von der Außenbeleuchtung bis hin zu den Möbeln auch kleinste Details und fügte sie in sein Gesamtkonzept der Tiroler Moderne ein.

Ab 1927 war Baumann selbstständig in seinem Atelier in der Schöpfstraße in Wilten tätig. Immer wieder kam er dabei in Berührung mit seinem Schwager und Mitarbeiter des Bauamtes Theodor Prachensky. Gemeinsam projektierten die beiden ab 1929 das Gebäude für die neue Hauptschule Hötting am Fürstenweg. Buben und Mädchen waren zwar noch immer traditionell baulich getrennt einzuplanen, ansonsten entsprach der Bau aber in Form und Ausstattung ganz dem Stil der Neuen Sachlichkeit und dem Prinzip Licht, Luft und Sonne.

Zur Blütezeit stellte er in seinem Büro 14 Mitarbeiter an. Dank seines modernen Ansatzes, der Funktion, Ästhetik und sparsames Bauen vereinte, überstand er die Wirtschaftskrise gut. Erst die 1000-Mark-Sperre, die Hitler 1934 über Österreich verhängte, um die Republik finanziell in Bredouille zu bringen, brachte sein Architekturbüro wie die gesamte Wirtschaft in Probleme. Nicht nur die Arbeitslosenquote im Tourismus verdreifachte sich innerhalb kürzester Zeit, auch die Baubranche geriet in Schwierigkeiten. 1935 wurde Baumann zum Leiter der Zentralvereinigung für Architekten, nachdem er mit einer Ausnahmegenehmigung ausgestattet diesen Berufstitel endlich tragen durfte. Im gleichen Jahr plante er die Hörtnaglsiedlung im Westen der Stadt.

Nach dem Anschluss 1938 trat er zügig der NSDAP bei. Einerseits war er wohl wie sein Kollege Lois Welzenbacher den Ideen des Nationalsozialismus nicht abgeneigt, andererseits konnte er so als Obmann der Reichskammer für bildende Künste in Tirol seine Karriere vorantreiben. In dieser Position stellte er sich mehrmals mutig gegen den zerstörerischen Furor, mit dem die Machthaber das Stadtbild Innsbrucks verändern wollten, der seiner Vorstellung von Stadtplanung nicht entsprach. Der Innsbrucker Bürgermeister Egon Denz wollte die Triumphpforte und die Annasäule entfernen, um dem Verkehr in der Maria-Theresienstraße mehr Platz zu geben. Die Innenstadt war noch immer Durchzugsgebiet, um vom Brenner im Süden, um auf die Bundesstraße nach Osten und Westen am heutigen Innrain zu gelangen. Anstelle der Annasäule sollte nach Wusch von Gauleiter Franz Hofer eine Statue Adolf Hitlers errichtet werden. Hofer wollte auch die Kirchtürme der Stiftskirche sprengen lassen. Die Stellungnahme Baumanns zu diesen Plänen fiel negativ aus. Als der Sachverhalt es bis auf den Schreibtisch Albert Speers schaffte, pflichtet dieser ihm bei. Von diesem Zeitpunkt an erhielt Baumann von Gauleiter Hofer keine öffentlichen Projekte mehr zugesprochen.

Nach Befragungen im Rahmen der Entnazifizierung begann Baumann im Stadtbauamt zu arbeiten, wohl auch auf Empfehlung seines Schwagers Prachensky. Baumann wurde zwar voll entlastet, unter anderem durch eine Aussage des Abtes von Wilten, dessen Kirchtürme er gerettet hatte, sein Ruf als Architekt war aber nicht mehr zu kitten. Zudem hatte ein Bombentreffer hatte 1944 sein Atelier in der Schöpfstraße zerstört. In seiner Nachkriegskarriere war er für Sanierungen an vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Gebäuden zuständig. So wurde unter ihm der Boznerplatz mit dem Rudolfsbrunnen wiederaufgebaut sowie Burggraben und die neuen Stadtsäle (Anm.: heute Haus der Musik) gestaltet.

Franz Baumann verstarb 1974. Seine Bilder, Skizzen und Zeichnungen sind heiß begehrt und werden hoch gehandelt. Wer Großprojekte neueren Datums wie die Stadtbibliothek, die PEMA-Türme und viele der Wohnanlagen in Innsbruck aufmerksam betrachtet, wird die Ansätze der Tiroler Moderne auch heute noch wiederentdecken.