Leopoldstraße & Wiltener Platzl

Leopoldstraße

Wissenswert

Das Wiltener Platzl, heute beliebter Treffpunkt für Innsbrucks Jugend und Studentenschaft, hat seine Wurzeln wenn man so will in der Römischen Antike. An der Ecke Leopoldstraße / Dr.-Karl-von-Grabmayr-Straße erinnert ein Wandbild aus den 1950er Jahren an das römische Militärlager Veldidena. Es lag direkt an der Auffahrt zur Via Raetia Richtung Brenner und würde heute von der Sill im Osten, dem Südring Norden und der Stafflerstraße im Westen begrenzt. Vier mächtige Wachtürme und eine über 2 m dicke Mauer begrenzten die Burg, in der mehr als 500 Soldaten stationiert waren. Rund um das Militärlager entstand ein Handelsstützpunkt, ein Dorf mit Schenke, Waffenschmideden, Ziegeleien und Handwerk. Das Land rund um Veldidena musste gerodet werden für die Nutztiere. Ausrüstung und Kleidung mussten hergestellt und repariert werden, die Männer verpflegt und unterhalten.

Das Dorf Wilten rund um das Stift mit seinem Zentrum beim heutigen Gasthof Haymon wuchs auch nach der bairischen Übernahme des Inntals rege der Stadt Innsbruck entgegen. Außerhalb der Umfriedung des Klosters entwickelte sich ein reges Dorfleben. Wiltein bestand laut dem Urbar des Stifts aus dem großen Meierhof, 2 Mühlen, 12 Bauernhöfen, 5 Fronlehen, 30 kleinen Häuschen und ein Preuhaus, in dem das Bier für das fröhliche Klosterleben produziert wurde. Lange bevor die Innsbrucker Hauptverkehrsachse Südring ab den 1960er Jahren gnadenlos das Stadtgebiet durchschnitt, entwickelte sich entlang der Leopoldstraße zwischen der Glockengießerei Graßmayr und der Triumphpforte eine Art mittelalterlicher Speckgürtel. Im 19. Jahrhundert wurde Wilten dank der Betriebe an der Kleinen Sill der am schnellsten wachsende Teil der heutigen Stadt Innsbruck.

Am Unteren Dorfplatz entstand schon im Mittelalter ein zweites Ortszentrum. Anfang des 17. Jahrhunderts zählte das Dorf 80 Häuser und stattliche 600 Einwohner. 1775 war Wilten bis zur heutigen Leopoldstraße 22 gewachsen. 56 Stadthäuser und 80 Landwirtschaften, dazu fünf Gasthäuser und sieben Adelssitze beheimateten circa 1000 Menschen. Während im Stift und dem Leuthaus die Administration des Dorfes, der Pfarren und Ländereien des Klosters beheimatet waren, spielte sich hier, wo heute Wiltener Platzl und Kaiserschützenplatz sind, das wirtschaftliche und zivile Leben ab. Händler und Reisende zogen von der Brennerstraße nach Innsbruck, um an der Zollstation bei der Triumphpforte ihren Obolus abzuliefern. Aus den Bauernhäusern, die sich rund um den Dorfbrunnen angesiedelt hatten, entwickelten sich entlang dieser Hauptverkehrsader im Lauf der Zeit bürgerliche Wohnhäuser, Adelssitze, Handwerksbetriebe und Geschäfte. Die Vielfalt der architektonischen Stile zeugt bis heute vom lebhaften Treiben durch die Jahrhunderte.

Das Haus Leopoldstraße 27 beheimatete spätestens seit 1428 einen Hufschmied. Gemeinsam mit Hausnummer 25 bildet es ein wunderbares Beispiel für Wohnhäuser der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Architektur des Biedermeier. Nicht nur erzeugte die wirtschaftlich karge Zeit nach den Napoleonischen Kriegen eine Flaute in der Baubranche, viele der wenig ansehnlichen Gebäude dieser Zeit wurden vom Furor des Historismus nach 1880 hinweggefegt. Gar bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen lässt sich der Kern des gegenüberliegenden Hauses in der Leopoldstraße 30 und 32. Wo sich heute eine Modeboutique und Wohnungen befinden, konnten Händler vor der Stadtgrenze Innsbrucks ihre Waren im Materialisten Ladele abladen und so die an der Zollstation zu erwartende Belastung verringern. Das prunkvolle Herrenhaus in der Leopoldstraße 22 ist als Steidlevilla bekannt. Der Bau geht in seinem Kern auf das 17. Jahrhundert zurück, wurde im 19. Jahrhundert aber vom Adelsansitz ganz im Stil der bürgerlichen Bauwut in eine neoklassizistische Villa verwandelt. Namensgeber war der Tiroler Heimwehrführer Richard Steidle, der hier vor seiner Villa 1933 vor deutschen Nationalsozialisten Werner von Alversleben angeschossen und schwer verwundet.

Das mit barocken Malereien geschmückte, quadratische Gebäude in der heutigen Liebeneggstraße 2 entwickelte sich gemeinsam mit dem Welsbergschlössl in der Leopoldstraße 35 im 15. Jahrhundert vom Bauernhof zum Ansitz Liebenegg. 1601 wurden die beiden Häuser als Freisitz bestätigt, zu dem auch ein Bauernhaus mit Anger gehörte. 1824 ließ der k.k. Gubernialregistrator den Ansitz Liebenegg auf vier Stockwerke erhöhen und in ein Mietshaus umbauen.

Etwas weiter Richtung Innenstadt befindet sich eines der urigsten Innsbrucker Gasthäuser. 1901 eröffneten die Trentiner Heinrich und Maria Steneck das Weinrestaurant Steneck. Das Lokal war besonders bei der italienischsprachigen Bevölkerung Innsbrucks beliebt. Sowohl der italienische Ministerpräsiden Alcide de Gasperi als junger Student wie auch Benito Mussolini sollen hier während ihrer Zeit in Innsbruck Spezialitäten und Wein aus ihrer Heimat genossen haben. Den Innsbruckern waren die Wallschen zwar lange nicht geheuer, die außergewöhnlich gute Gastronomie wurde trotzdem gerne angenommen. Generationen von Innsbruckern haben im Stenni, wie das mittlerweile in die Jahre gekommene Lokal liebevoll genannt wird, Schnitzel, Würstel und Pommes zu leistbaren Preisen genossen. Als Heinrich Steneck am 22. Dezember 1953 das Zeitliche segnete, nahmen die Innsbrucker Nachrichten im Namen der ganzen Stadt rührend Abschied vom Gründer dieser Institution.

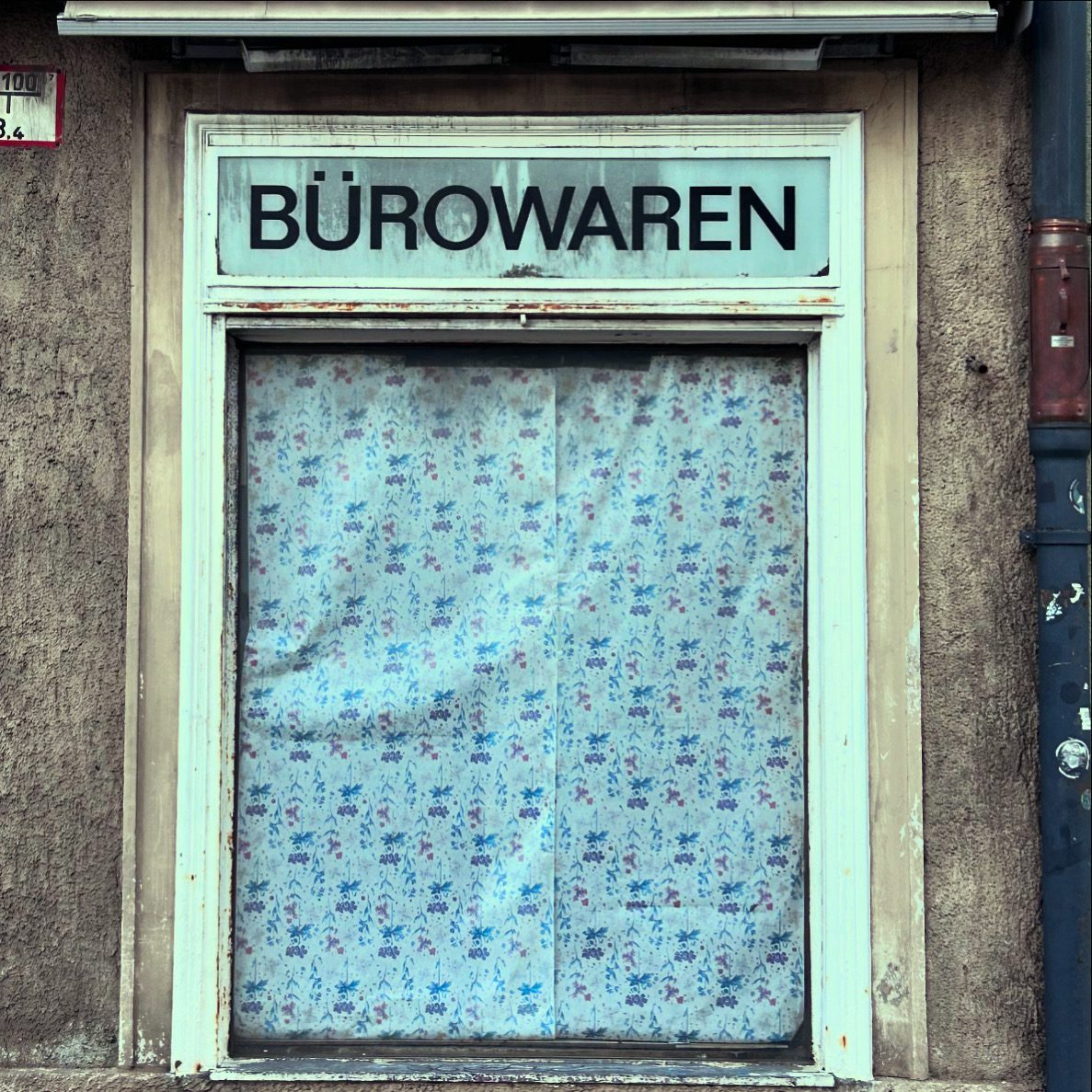

Der steigende Verkehr seit den 1980er Jahren nahm dem ehemaligen Dorfzentrum seinen Charme. Erst mit der jüngsten Neugestaltung des Wiltener Platzls ist es gelungen, diesem geschichtsträchtigen Platz wieder zu attraktiveren. Der modern angelegte Dorfplatz mit Brunnen und Sitzgelegenheit wird als Treffpunkt von Anwohnern und Spaziergängern dankend angenommen. Zwischen den beiden Gebäuden des Ansitz Liebenegg befindet sich heute das moderne Gebäude, in dem der Stadtteiltreff Wilten, ein Angebot der Innsbrucker Sozialen Dienste untergebracht ist. Ihre Tradition als Handelszentrum außerhalb der Innenstadt setzen die Leopoldstraße und das Wiltener Platzl bis heute fort. Anders als andere Hauptstraßen der Randviertel florieren hier Geschäfte aller Art. Boutiquen, Ateliers und andere kleine Shops schaffen es, sich im jüngsten hippen Grätzel ebenso wie alteingesessene und neue Lokale am Wiltener Platzl zu behaupten. Auch der Wochenmarkt und im Advent ein kleiner Christkindlmarkt beleben die urbane Zone.

Innsbruck als Teil des Imperium Romanum

Das Inntal war natürlich nicht erst mit der der römischen Eroberung besiedeltes Gebiet. Die als wild, räuberisch und barbarisch beschrieben Alpenbewohner wurden von griechischen und römischen Schriftstellern mit dem recht diffusen Sammelbegriff „Raeter“ tituliert. Sich selbst bezeichneten diese Menschen wahrscheinlich nicht so. Heute versteht die Forschung unter dem Begriff Raeter die Einwohner Tirols, des unteren Engadin und des Trentino, dem Gebiet der Fritzens-Sanzeno Kultur, benannt nach ihren großen archäologischen Fundorten. Zweigeschossige Häuser mit Steinfundamenten gruppiert in Haufendörfern, ähnliche Sprachidiome, Brandopferplätze wie der Goldbühel in Igls und Keramikfunde deuten auf einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund und wirtschaftlichem Austausch der Ethnien und Verbände zwischen Vorarlberg, dem Gardasee und Istrien hin. Auch mit anderen Volksgruppen wie den Kelten im Westen oder Etruskern im Süden gab es Funden nach zu urteilen bereits vor den römischen Eroberungen regen Austausch. Etruskische Schriftzeichen wurden für Aufzeichnungen aller Art verwendet.

Im Bereich des heutigen Innsbrucks lebten nach römischer Lesart die Breonen, ein Volksstamm innerhalb der Raeter. Diese Bezeichnung hielt sich auch nach dem Untergang des Imperium Romanum bis zur bairischen Besiedlung im 9. Jahrhundert. Es gab zwar keine Breonische Volksfront, das Zitat aus Life of Brian könnte so aber wohl auch im vorchristlichen Innsbruck gefallen sein:

„Mal abgesehen von der Medizin, den sanitären Einrichtungen, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan?“

Ein klimatisches Phänomen, das als Römisches Klimaoptimum in die Geschichtsschreibung einging, machte den Bereich nördlich der Alpen für das Imperium Romanum interessant und über die Alpenübergänge zugänglich. Aus strategischer Sicht war die Eroberung ohnehin überfällig. Die römischen Truppen in Gallien im Westen und Illyrien an der Adria im Osten sollten verbunden, Einfälle barbarischer Völker in oberitalienische Siedlungen verhindert und Wege für Handel, Reisende und Militär ausgebaut und gesichert werden. Das Inntal als wichtiger Korridor für Truppenbewegungen, Kommunikation und Handel am äußeren Rand des römischen Wirtschaftsraums musste unter römische Kontrolle gebracht werden. Der Verkehrsweg zwischen dem heutigen Seefelder Sattel und dem Brennerpass existierte bereits vor der römischen Eroberung, war allerdings keine befestigte, moderne Straße, die den Ansprüchen der römischen Anforderungen entsprach.

Im Jahr 15 vor der Zeitenwende eroberten die Feldherren Tiberius und Drusus, beide Stiefsöhnen Kaiser Augustus den Bereich des heutigen Innsbrucks. Drusus zog von Verona nach Trient und anschließend der Etsch entlang über den Brenner ins Gebiet des heutigen Innsbrucks. Dort kämpften die römischen Truppen gegen die lokal ansässigen Breonen. Bereits unter Augustus` Nachfolger Tiberius wurde die römische Administration ausgerollt. Dem Militär folgte die Verwaltung. Das heutige Tirol wurde am Fluss Ziller geteilt. Das Gebiet östlich des Ziller wurde Teil der Provinz Noricum, Innsbruck hingegen wurde ein Teil der Provinz Raetia et Vindelicia. Sie reichte von der heutigen Innerschweiz mit dem Gotthardmassiv im Westen bis zum Alpenvorland nördlich des Bodensees, dem Brenner im Süden und eben dem Ziller im Osten. Der Ziller als Grenze hat im kirchenrechtlichen Sinn bei der Einteilung Tirols bis heute Bestand. Das Gebiet östlich des Ziller gehört zum Bistum Salzburg, während Tirol westlich vom Ziller zum Bistum Innsbruck zählt.

Ob die Römer die Siedlungen und Kultplätze zwischen Zirl und Wattens während ihres Eroberungsfeldzuges zerstörten, ist unklar. Der Brandopferplatz am Goldbühel in Igls wurde nach dem Jahr 15 nicht mehr genutzt. Auch über den Umgang mit den Eroberten sind keine präzisen Quellen vorhanden. Die Siedlungen der breonischen Bevölkerung befanden sich auf den höher gelegenen Schuttkegeln wie Amras und Wilten und oberhalb des Inntals, das ein sumpfiges Gebiet war. Die Römer siedelten sich in der Gegend des heutigen Stiftes Wilten an. Die römischen Truppen griffen bei der Sicherung und Anlage der Verkehrswege mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Know-How der örtlichen Bevölkerung zurück. Heute würde man wohl sagen, dass nach der Übernahme mit wichtigen Human Resources bedächtig umgegangen wurde.

Die bald Via Raetia genannte Straße machte der Via Claudia Augusta, die über den Reschen- und Fernpass Italien und Bayern verband, als wichtigsten Verkehrsweg über die Alpen den Rang streitig. Im 3. Jahrhundert nach der Zeitenwende wurde die Brennerroute zur via publica ausgebaut. Für schlecht ausgestattete Handelszüge war sie in Teilen zu steil, um zur Hauptroute zu werden, der Verkehr nahm aber merklich zu und damit die Bedeutung des Wipp- und Inntals. Etwas über fünf Meter breit verlief sie vom Brenner bis zur Ferrariwiese oberhalb Wiltens über den Berg Isel bis zum heutigen Gasthaus Haymon. Im Abstand von 20 bis 40 km Entfernung gab es Raststationen mit Unterkünften, Restauration und Ställen. In Sterzing, am Brenner, in Matrei und Innsbruck entwickelten sich bei diesen römischen Mansiones Dörfer, in denen sich die römische Kultur zu etablieren begann.

Über dieses Straßennetz war die Siedlung und später das Militärlager Castell Veldidena in einen Wirtschafts- und Ideenraum von Großbritannien über das Baltikum bis Nordafrika eingebunden. Die Bevölkerung begann sich an die Gegebenheiten als Durchzugs- und Versorgungsstation anzupassen. Schmieden waren erste Schritte einer frühen Metallverarbeitungsindustrie und auch Herbergen gründeten sich. Die Römer brachten viele ihrer Kulturleistungen wie das kaiserliche Münzwesen, Glas- und Ziegelproduktion, die lateinische Sprache, Badhäuser, Thermen, Schulen und Wein mit über den Brenner. Römisches Recht und Verwaltung hielten Einzug. Über den Militärdienst im römischen Heer konnten Menschen sozial aufsteigen. Mit einem kaiserlichen Erlass des Jahres 212 wurden die breonischen Untertanen zu römischen Vollbürgern mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Nachdem das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion des Imperium Romanum geworden war, wurde auch der Tiroler Raum missioniert. Die bischöfliche Verwaltung ging von Brixen in Südtirol und Trient aus.

Im Stadtbild ist vom römischen Innsbruck kaum noch etwas vorhanden. Ausstellungsstücke sind im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum zu bewundern. In verschiedenen Ausgrabungsprojekten wurden rund um das heutige Stift Wilten Grabstätten und Überreste wie Mauern, Münzen, Ziegel und Alltagsgegenstände aus der römischen Zeit in Innsbruck gefunden. Der Kern des Leuthauses neben dem Stift geht auf die Römerzeit zurück. Einen der römischen Meilensteine der ehemaligen Hauptverkehrsader über den Brenner kann man in der Wiesengasse in der Nähe des Tivolistadions besichtigen.

Innsbrucks Industrielle Revolutionen

Im 15. Jahrhundert begann sich in Innsbruck eine erste frühe Form der Industrialisierung zu entwickeln. Die Metallverarbeitung florierte unter der aufsteigenden Bauwirtschaft in der boomenden Residenzstadt und der Herstellung von Waffen und Rüstungen. Viele Faktoren trafen dafür zusammen. Die verkehrsgünstige Lage der Stadt, die Verfügbarkeit von Wasserkraft, Innsbrucks politischer Aufstieg, das Knowhow der Handwerker und die Verfügbarkeit von Kapital unter Maximilian ermöglichten den Aufbau von Infrastruktur. Glocken- und Waffengießer wie die Löfflers errichteten in Hötting, Mühlau und Dreiheiligen Betriebe, die zu den führenden Werken Europas ihrer Zeit gehörten. Entlang des Sillkanals nutzten Mühlen und Betriebe die Wasserkraft zur Energiegewinnung. Pulverstampfer und Silberschmelzen hatten sich in der Silbergasse, der heutigen Universitätsstraße, angesiedelt. In der heutigen Adamgasse gab es eine Munitionsfabrik, die 1636 explodierte.

Die Metallverarbeitung kurbelte auch andere Wirtschaftszweige an. Anfang des 17. Jahrhunderts waren 270 Betriebe in Innsbruck ansässig, die Meister, Gesellen und Lehrlinge in Lohn und Brot hatten. Der größte Teil der Innsbrucker war zwar noch immer in der Verwaltung tätig, Gewerbe, Handwerk und das Geld, das sich damit verdienen ließ, zogen aber eine neue Schicht von Menschen an. Es kam zu einer Umschichtung innerhalb der Stadt. Bürger und Betriebe wurden von der Beamtenschaft und dem Adel aus der Neustadt verdrängt. Die meisten der barocken Palazzi, die heute die Maria-Theresienstraße schmücken, entstanden im 17. Jahrhundert während Dreiheiligen und St. Nikolaus zu Innsbrucks Industrie- und Arbeitervierteln wurden. Neben der Metallverarbeitung rund um die Silbergasse siedelten sich auch Gerber, Tischler, Wagner, Baumeister, Steinmetze und andere Handwerker der frühen Industrialisierung hier an.

Die Industrie änderte nicht nur die Spielregeln im Sozialen durch den Zuzug neuer Arbeitskräfte und ihrer Familien, sie hatte auch Einfluss auf die Erscheinung Innsbrucks. Die Arbeiter waren, anders als die Bauern, keines Herren Untertanen. Unternehmer waren zwar nicht von edlem Blut, sie hatten aber oft mehr Kapital zur Verfügung als die Aristokratie. Die alten Hierarchien bestanden zwar noch, begannen aber zumindest etwas brüchig zu werden. Die neuen Bürger brachten neue Mode mit und kleideten sich anders. Kapital von außerhalb kam in die Stadt. Wohnhäuser und Kirchen für die neu zugezogenen Untertanen entstanden. Die großen Werkstätten veränderten den Geruch und den Klang der Stadt. Die Hüttenwerke waren laut, der Rauch der Öfen verpestete die Luft. Innsbruck war von einer kleinen Siedlung an der Innbrücke zu einer Proto-Industriestadt geworden.

Das Wachstum wurde Ende des 18. Jahrhunderts für einige Jahrzehnte von den Napoleonischen Kriegen gebremst. Die zweite Welle der Industrialisierung erfolgte im Verhältnis zu anderen europäischen Regionen in Innsbruck spät. Ein Grund dafür war die späte Etablierung eines funktionierenden Bankenwesens in der Stadt. Katholiken galten Bänker noch immer als „Wucherer und Borger“ und das Geschäft mit dem Geld galt als unanständig. Ohne Finanzierung konnten aber auch große Unternehmungen nicht gegründet werden. Die Tiroler Landesregierung hatte zwar 1715 die so genannte Banko gegründet und in der Herzog-Friedrich-Straße gab es die Privatbank Bederunger, erst mit der Gründung der ersten Filiale der Sparkasse wurde es möglich, sein Geld nicht mehr unter dem Kopfpolster zu verwahren. Nach 1850 begann man Kredite zu vergeben, was die Gründung heimischer größerer Betriebe ermöglichte. Das Kleine Handwerk, die bäuerliche Herstellung von allerlei Gebrauchsgegenständen vor allem im weniger arbeitsintensiven Winter, und die ehemaligen in Zünften organisierten Handwerksbetriebe der Stadt gerieten unter den Errungenschaften der modernen Warenherstellung unter Druck. In St. Nikolaus, Wilten, Mühlau und Pradl entstanden entlang des Mühlbaches und des Sillkanals moderne Fabriken. Viele innovative Betriebsgründer kamen von außerhalb Innsbrucks. Im heutigen Haus Innstraße 23 gründete der aus der Lausitz nach Innsbrucker übersiedelte Peter Walde 1777 sein Unternehmen, in dem aus Fett gewonnene Produkte wie Talglichter und Seifen hergestellt wurden. Acht Generationen später besteht Walde als eines der ältesten Familienunternehmen Österreichs noch immer. Im denkmalgeschützten Stammhaus mit gotischem Gewölbe kann man heute das Ergebnis der jahrhundertelangen Tradition in Seifen- und Kerzenform kaufen. Franz Josef Adam kam aus dem Vinschgau, um die bis dato größte Brauerei der Stadt in einem ehemaligen Adelsansitz zu gründen. 1838 kam die Spinnmaschine über die Dornbirner Firma Herrburger & Rhomberg über den Arlberg nach Pradl. H&R hatte ein Grundstück an den Sillgründen erworben. Der Platz eignete sich dank der Wasserkraft des Flusses ideal für die schweren Maschinen der Textilindustrie. Neben der traditionellen Schafwolle wurde nun auch Baumwolle verarbeitet.

Wie 400 Jahre zuvor veränderte auch die Zweite Industrielle Revolution die Stadt und den Alltag ihrer Einwohner nachhaltig. Stadtteile wie Mühlau, Pradl und Wilten wuchsen rasant. Die Betriebe standen oft mitten in den Wohngebieten. Über 20 Betriebe nutzten um 1900 noch immer den Sillkanal. Die Haidmühle in der Salurnerstraße bestand von 1315 bis 1907. In der Dreiheiligenstraße wurde eine Textilfabrik mit der Energie des Sillkanals versorgt. Der Lärm und die Abgase der Motoren waren für die Anrainer die Hölle, wie ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1912 zeigt:

„Entrüstung ruft bei den Bewohnern des nächst dem Hauptbahnhofe gelegenen Stadtteiles der seit einiger Zeit in der hibler´schen Feigenkaffeefabrik aufgestellte Explosionsmotor hervor. Der Lärm, welchen diese Maschine fast den ganzen Tag ununterbrochen verbreitet, stört die ganz Umgebung in der empfindlichsten Weise und muß die umliegenden Wohnungen entwerten. In den am Bahnhofplatze liegenden Hotels sind die früher so gesuchten und beliebten Gartenzimmer kaum mehr zu vermieten. Noch schlimmer als der ruhestörende Lärm aber ist der Qualm und Gestank der neuen Maschine…“

Aristokraten, die sich zu lange auf ihrem Geburtsverdienst auf der faulen Haut ausruhten, während sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Spielregeln änderten, mussten ihre Anwesen an den neuen Geldadel verkaufen. Im Palais Sarnthein gegenüber der Triumphpforte, 1689 von Johann Anton Gumpp für David Graf Sarnthein noch als barocker Ansitz geplant, zog die Waffenfabrik und das Geschäft von Johann Peterlongo ein. Geschickte Mitglieder des Adelsstandes nutzten ihre Voraussetzungen und investierten Familienbesitz und Erträge aus der bäuerlichen Grundentlastung von 1848 in Industrie und Wirtschaft. Der steigende Arbeitskräftebedarf wurde von ehemaligen Knechten und Landwirten ohne Land gedeckt. Während sich die neue vermögende Unternehmerklasse Villen in Wilten, Pradl und dem Saggen bauen ließ und mittlere Angestellte in Wohnhäusern in denselben Vierteln wohnten, waren die Arbeiter in Arbeiterwohnheimen und Massenunterkünften untergebracht. Die einen sorgten in Betrieben wie dem Gaswerk, dem Steinbruch oder in einer der Fabriken für den Wohlstand, während ihn die anderen konsumierten. Schichten von 12 Stunden in engen, lauten und rußigen Bedingungen forderten den Arbeitern alles ab. Zu einem Verbot der Kinderarbeit kam es erst ab den 1840er Jahren. Frauen verdienten nur einen Bruchteil dessen, was Männer bekamen. Die Arbeiter wohnten oft in von ihren Arbeitgebern errichteten Mietskasernen und waren ihnen mangels eines Arbeitsrechtes auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Es gab weder Sozial- noch Arbeitslosenversicherungen. Wer nicht arbeiten konnte, war auf die Wohlfahrtseinrichtungen seines Heimatortes angewiesen. Angemerkt sei, dass sich dieser für uns furchterregende Alltag der Arbeiter nicht von den Arbeitsbedingungen in den Dörfern unterschied, sondern sich daraus entwickelte. Auch in der Landwirtschaft waren Kinderarbeit, Ungleichheit und prekäre Arbeitsverhältnisse die Regel.

Die Industrialisierung betraf aber nicht nur den materiellen Alltag. Innsbruck erfuhr eine Gentrifizierung wie man sie heute in angesagten Großstadtvierteln wie dem Prenzlauer Berg in Berlin beobachten kann. Der Wechsel vom bäuerlichen Leben des Dorfes in die Stadt beinhaltete mehr als einen örtlichen Wechsel. Wie die Menschen die Verstädterung des ehemals ländlichen Bereichs erlebten, lässt uns der Innsbrucker Schriftsteller Josef Leitgeb in einem seiner Texte wissen:

„…viel fremdes, billig gekleidetes Volk, in wachsenden Wohnblocks zusammengedrängt, morgens, mittags und abends die Straßen füllend, wenn es zur Arbeit ging oder von ihr kam, aus Werkstätten, Läden, Fabriken, vom Bahndienst, die Gesichter oft blaß und vorzeitig alternd, in Haltung, Sprache und Kleidung nichts Persönliches mehr, sondern ein Allgemeines, massenhaft Wiederholtes und Wiederholbares: städtischer Arbeitsmensch. Bahnhof und Gaswerk erschienen als Kern dieser neuen, unsäglich fremden Landschaft.“

Für viele Innsbrucker kam es nach dem Revolutionsjahr 1848 und den neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten zu einer Verbürgerlichung. Geschichten, von Menschen, die mit Fleiß, Glück, Talent und etwas finanzieller Starthilfe aufstiegen, gab es immer wieder. Bekannte Innsbrucker Beispiele außerhalb der Hotellerie und Gastronomie, die bis heute existieren sind die Tiroler Glasmalerei, der Lebensmittelhandel Hörtnagl oder die Seifenfabrik Walde. Erfolgreiche Unternehmer übernahmen die einstige Rolle der adeligen Grundherren. Gemeinsam mit den zahlreichen Akademikern bildeten sie eine neue Schicht, die auch politisch mehr und mehr Einfluss gewann. Beda Weber schrieb dazu 1851: „Ihre gesellschaftlichen Kreise sind ohne Zwang, es verräth sich schon deutlich etwas Großstädtisches, das man anderwärts in Tirol nicht so leicht antrifft."

Auch die Arbeiter verbürgerlichten. War der Grundherr am Land noch Herr über das Privatleben seiner Knechte und Mägde und konnte bis zur Sexualität über die Freigabe zur Ehe über deren Lebenswandel bestimmen, waren die Arbeiter nun individuell zumindest etwas freier. Sie wurden zwar nur schlecht bezahlt, immerhin erhielten sie aber nun ihren eigenen Lohn anstelle von Kost und Logis und konnten ihre Privatangelegenheiten für sich regeln ohne grundherrschaftliche Vormundschaft.

Die Kehrseite dieser neu gewonnen Selbstbestimmung traten vor allem in den ersten Jahrzehnten der Industrialisierung zu Tage. Es gab kaum staatliche Infrastruktur für Kranken- und Familienfürsorge. Krankenvorsorge, Pension, Altersheime und Kindergärten waren noch nicht erfunden, hatte die bäuerliche Großfamilie diese Aufgaben vielfach bis jetzt übernommen. In den Arbeitervierteln tummelten sich unter Tags unbeaufsichtigte Kinder: Betroffen waren vor allem die kleinsten, die noch nicht unter die Schulpflicht fielen. 1834 gründete sich nach einem Aufruf des Tiroler Landesgubernators ein Frauenverein, der Kinderverwahranstalten in den Arbeitervierteln St. Nikolaus, Dreiheiligen und in Angerzell, der heutigen Museumstraße, betrieb. Ziel war es nicht nur die Kinder von der Straße fernzuhalten und sie mit Kleidung und Nahrung zu versorgen, sondern ihnen auch Manieren, züchtige Ausdrucksweise und tugendhaftes Verhalten beizubringen. Die Wärterinnen sorgten mit strenger Hand für „Reinlichkeit, Ordnung und Folgsamkeit“ dafür, dass die Kinder zumindest ein Mindestmaß an Fürsorge erfuhren. Die ehemalige Bewahranstalt in der Paul-Hofhaimer-Gasse hinter dem Ferdinandeum gibt es bis heute. Der klassizistische Bau beherbergt heute den Integrationskindergarten der Caritas und einen Betriebskindergarten des Landes Tirol.

Innsbruck ist keine traditionelle Arbeiterstadt. Zur Bildung einer bedeutenden Arbeiterbewegung wie in Wien kam es in Tirol trotzdem nie. Innsbruck war immer schon vorwiegend Handels- und Universitätsstadt. Zwar gab es Sozialdemokraten und eine Handvoll Kommunisten, die Zahl der Arbeiter war aber immer zu klein, um wirklich etwas zu bewegen. Maiaufmärsche werden vom Großteil der Menschen maximal wegen billiger Schnitzel und Freibier besucht. Auch sonst gibt es kaum Erinnerungsorte an die Industrialisierung und die Errungenschaften der Arbeiterschaft. In der St.-Nikolaus-Gasse und in vielen Mietzinshäusern in Wilten und Pradl haben sich vereinzelt Häuser erhalten, die einen Eindruck vom Alltag der Innsbrucker Arbeiterschaft geben.

Die Wallschen und die Fatti di Innsbruck

Vorurteile und Rassismus gegenüber Zuwanderern waren und sind in Innsbruck wie in allen Gesellschaften üblich. Egal ob syrische Flüchtlinge seit 2015 oder türkische Gastarbeiter in den 1970er und 80er Jahren, das Fremde erzeugt meist wenig wohlgesonnene Animositäten im durchschnittlichen Tiroler. Heute mögen Italien das liebste Reiseziel der Innsbrucker und Pizzerien Teil des gastronomischen Alltags sein, lange Zeit waren unsere südlichen Nachbarn die am argwöhnischsten beäugte Bevölkerungsgruppe. Was um 1900 dem Wiener Juden und Ziegelböhmen waren, waren dem Tiroler die Wall´schen.

Die Abneigung gegenüber Italienern kann in Innsbruck auf eine lange Tradition zurückblicken. Italien als eigenständigen Staat gab es zwar nicht, viele kleine Grafschaften, Stadtstaaten und Fürstentümer zwischen dem Gardasee und Sizilien prägten die politische Landschaft. Auch sprachlich und kulturell unterschieden sich die einzelnen Regionen. Trotzdem begann man im Laufe der Zeit, sich als Italiener zu verstehen. Während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit waren sie vor allem als Mitglieder der Beamtenschaft, des Hofstaates Bankiers oder gar Gattinnen diverser Landesfürsten in Innsbruck ansässig. Die Abneigung zwischen Italienern und Deutschen war gegenseitig. Die einen galten wahlweise als ehrlos, unzuverlässig, hochnäsig, eitel, moralisch verdorben und faul, die anderen als unzivilisiert, barbarisch, ungebildet und Schweine.

Mit den Kriegen zwischen 1848 und 1866 erreichte der Hass auf alles Italienische ein neues Hoch im Heiligen Land Tirol, obwohl viele Wallsche in der k.u.k. Armee dienten und auch die Landbevölkerung größtenteils unter den italienischsprachigen Tirolern loyal zur Monarchie stand. Die Italiener unter Garibaldi galten als gottlose Aufrührer und Republikaner und wurden von den Kirchkanzeln zwischen Kufstein und Riva del Garda sowohl auf Italienisch wie auch auf Deutsch gegeißelt.

Eine große Rolle im Konflikt spielte die Tiroler Presselandschaft, die nach der Liberalisierung 1867 einen Aufschwung erlebte. Was heute Social Media zur gesellschaftlichen Spaltung beiträgt, übernahmen damals Zeitungen. Konservative, Katholiken, Großdeutsche, Liberale und Sozialisten hatten jeweils ihre eigenen Presseorgane. Treue Leser dieser wenig neutralen Blätter lebten in ihrer Meinungsblase. Auf italienischer Seite ragte der im Krieg vom österreichischen Militär wegen Hochverrats am Würgegalgen hingerichtete Sozialist Cesare Battisti (1875 – 1916) heraus. Der Publizist und Politiker, der in Wien studiert hatte und deswegen vielen nicht nur als Feind, sondern als Verräter galt, befeuerte den Konflikt in den Zeitungen Il Popolo und L´Avvenire immer wieder mit spitzer Feder befeuerte.

Auch Vereine spielten bei der Verhärtung der Fronten eine tragende Rolle. 1867 war nicht nur das Pressegesetz reformiert worden, auch Vereine konnten nun einfacher gegründet werden. Das löste einen regelrechten Boom aus. Sportvereine, Turnerschaften, Theatergruppen, Schützen oder die Innsbrucker Liedertafel dienten oft als eine Art Vorfeldorganisation, die sich politisch verorteten und auch agitierten. Die Vereinsmitglieder trafen sich in eigenen Lokalen und veranstalteten regelmäßig Vereinsabende, vielfach auch öffentlich. Besonders politisch aktiv und extremistisch in ihren Meinungen waren die Studentenverbindungen. Die jungen Männer entstammten dem gehobenen Bürgertum oder der Aristokratie und waren sowohl gewohnt anzuschaffen als auch Waffen zu tragen. Ein Drittel der Studenten in Innsbruck war in einer Verbindung, davon war knapp die Hälfte deutschnational orientiert. Anders als heute war es nicht ungewöhnlich, dass sie sich in voller Wichs in ihrer Couleur, also der Uniform samt Säbel, Barett und Band in der Öffentlichkeit zeigten, nicht selten auch mit Stock und Revolver bewaffnet.

Es wundert daher nicht, dass ihr Habitat ein besonderer Brandherd war. Einer der größten politischen Streitpunkte in der Autonomiedebatte bzw. dem Wunsch, sich dem Königreich Italien anzuschließen, war eine eigene italienische Universität. Durch den Verlust Paduas hatten italienischstämmige Tiroler keine Möglichkeit mehr, das Studium in ihrer Muttersprache im Inland zu absolvieren. Obwohl ein Besuch der Hochschule eigentlich nur eine Angelegenheit einer kleinen Elite war, konnten irredentistische, anti-österreichische Tiroler Abgeordnete aus dem Trentino das Thema als Symbol für die angestrebte Autonomie immer wieder emotional aufladen und den Hass auf Habsburg schüren. Die Diskussion, ob man eine Universität in Triest, der bevorzugte Ort der italienischsprachigen Vertreter, Innsbruck, Trient oder Rovereto anvisieren sollte, entspann sich über Jahre hinweg. Wilhelm Greil wurde für sein inkorrektes Verhalten gegenüber der italienischen Bevölkerung vom k.k. Statthalter ermahnt, waren doch alle Sprachgruppen innerhalb der Monarchie seit 1867 von Gesetz wegen gleich zu behandeln.

Wie groß die von Deutschnationalen befürchtete Überfremdung durch italienische Studenten war, zeigt ein Blick in die Statistik. Fakten wurden auch damals im Diskurs oft durch Bauchgefühl und rassistisch motivierten Populismus ersetzt. Nach der Eingemeindung Pradls und Wiltens 1904 hatte Innsbruck etwas über 50.000 Einwohner. Der Anteil der Studenten lag mit etwas über 1000 bei unter 2%. Von den etwa 3000 italienischstämmigen, die meisten davon Welschtiroler aus dem Trentino, waren nur etwas über 100 an der Universität inskribiert. Den Großteil der Wallschen machten Arbeiter, Wirte, Händler und Soldaten aus. Viele lebten schon lange in und rund um Innsbruck. Besonders in Wilten ließen sich viele nieder. Bald fand sich im etwas günstigeren Arbeiterdorf am unteren Stadtplatz eine kleine Diaspora zusammen. Anton Gutmann vertrieb in seiner Kellerei-Genossenschaft Riva in der Leopoldstraße 30 italienische Weine, gegenüber konnte man im Gasthaus Steneck Spezialitäten südlich des Brenners gut und günstig essen. Der überwiegende Teil war Teil einer anderen Alltagskultur, sprach als Untertanen der Monarchie aber ausgezeichnet Deutsch, nur ein kleiner Teil kam aus Dalmatien oder Triest und war tatsächlich fremdsprachig. Auch sie gründeten dem Zeitgeist verpflichtet Sportvereine wie den Club Ciclistico oder die Unione Ginnastica, sozialistisch orientierte Arbeiter- und Konsumorganisationen, Musikvereine und Studentenverbindungen.

Obwohl auch unter ihnen die Studenten nur einen geringen Teil ausmachten, wurde ihnen und der Forderung nach einem Institut mit italienisch als Prüfungs- und Unterrichtssprache überdurchschnittliche Aufmerksamkeit entgegengebracht. Konservative und deutschnationale Politiker, Studenten und Medien sahen durch eine italienische Universität das Tiroler Deutschtum in Gefahr. Zu den ethnischen und rassistischen Ressentiments gegenüber den südländischen Nachbarn kam besonders bei Katholiken auch die Angst vor Charakteren wie Cesare Battisti, der als Sozialist ohnehin das leibhaftig Böse verkörperte. Bürgermeister Wilhelm Greil nutzte die allgemeine Feindseligkeit gegenüber italienischsprachigen Einwohnern und Studenten in ähnlich populistischer Manier wie es sein Wiener Amtskollege Karl Lueger in Wien mit der antisemitischen Stimmungsmache tat.

Nach einigem Hin und Her wurde im September 1904 beschlossen, eine provisorische rechtswissenschaftliche Fakultät in Innsbruck zu gründen. Das sollte die Studenten trennen, ohne eine der Gruppen zu vergrämen. Von Anfang an stand das Projekt aber unter keinem guten Stern. Niemand wollte der Universität die nötigen Räumlichkeiten vermieten. Schließlich stellte der geschäftstüchtige Baumeister Anton Fritz eine Wohnung in einem seiner Mietzinshäuser in der Liebeneggstraße 8 zur Verfügung. Bei der Antrittsvorlesung und der feierlichen Abendveranstaltung im Gasthaus zum Weißen Kreuz am 3. November waren Promis wie Battisti oder der spätere italienische Ministerpräsident Alcide de Gasperi anwesend. Je später der Abend desto ausgelassener die Stimmung. Als Schmährufe wie „Porchi tedeschi“ und „Abbasso Austria“ (Anm.: Deutsche Schweine und Nieder mit Österreich) fielen, eskalierte die Situation. Eine mit Stöcken, Messern und Revolvern bewaffnete Meute deutschsprachiger Studenten belagerte das Weiße Kreuz, in dem sich die ebenfalls zu einem großen Teil bewaffneten Italiener verschanzten. Ein Trupp Kaiserjäger konnte den ersten Tumult erfolgreich auflösen. Dabei wurde der Kunstmaler August Pezzey (1875 – 1904) durch einen Stich mit dem Bajonett irrtümlich von einem übertrieben nervösen Soldaten tödlich verwundet.

Die Innsbrucker Nachrichten erschienen nach den nächtlichen Aktivitäten am 4. November unter der Headline: „Deutsches Blut geflossen!“. Der anwesende Redakteur berichtete von 100 bis 200 Revolverschüssen, die von den Italienern auf die „Schar von deutschen Studenten“ abgegeben wurden, die sich vor dem Gasthaus zum Weißen Kreuz versammelt hatten. Die neun dadurch Verletzten wurden namentlich aufgezählt, anschließend folgte eine erstaunlich detaillierte Erzählung des Geschehenen inklusive der Verwundung Pezzeys. Die Nachricht über den Tod des jungen Mannes löste einen Sturm an Racheakten und Gewalttaten aus. Zu den überzeugten Deutschnationalen gesellten sich, wie bei jedem Aufruhr, Schaulustige und Randalierer, die Spaß daran hatten, in der Anonymität der Masse über die Stränge zu schlagen ohne großartige politische Überzeugung. Während die in Haft genommenen Italiener im vollkommen überfüllten Gefängnis die martialische Hymne Inno di Garibaldi anstimmten, kam es in der Stadt zu schweren Ausschreitungen gegen italienische Lokale und Betriebe. Die Räumlichkeiten des Gasthauses zum Weißen Kreuz wurden in monarchietreuer Manier bis auf ein Porträt Kaiser Franz Josefs vollkommen verwüstet. Randalierer bewarfen den Wohnsitz des Statthalters, das Palais Trapp, mit Steinen, da seine Frau italienische Wurzeln hatte. Das von Anton Fritz der Universität zur Verfügung gestellte Gebäude in der Liebeneggstraße wurde ebenso zerstört wie der private Wohnsitz des Baumeisters.

Der in den Wirren zu Tode gekommene, aus einer Ladiner Familie stammende August Pezzey, wurde in einem nationalen Rausch von Politikern und der Presse zum „Deutschen Helden“ erklärt. Er erhielt am Innsbrucker Westfriedhof ein Ehrengrab. Bei seinem Begräbnis mit Tausenden Trauernden, verlas Bürgermeister Greil eine pathetische Rede:

„…Ein herrlich schöner Tod war Dir beschieden auf dem Felde der Ehre für das deutsche Volk… Im Kampfe gegen freche welsche Gewalttaten hast Du Dein Leben ausgehaucht als Märtyrer für die deutsche Sache…“

Berichte von den Fatti di Innsbruck schafften es in die internationale Presse und trugen entscheidend zum Rücktritt des österreichischen Ministerpräsidenten Ernest von Koerber bei. Je nach Medium wurden die Italiener als ehrlose Banditen oder mutige Nationalhelden, die Österreicher als pangermanistische Barbaren oder Bollwerk gegen das Wallsche gesehen. Am 17. November, nur zwei Wochen nach der feierlichen Eröffnung, wurde die italienische Fakultät in Innsbruck wieder aufgelöst. Eine eigene Universität blieb der Sprachgruppe innerhalb Österreich-Ungarns bis zum Ende der Monarchie 1918 verwehrt. Die lange Tradition, Italiener als ehrlos und faul zu betrachten, wurde mit dem Kriegseintritt Italiens an der Seite der Entente noch mehr befeuert. Bis heute halten viele Tiroler die negativen Vorurteile gegenüber ihren südlichen Nachbarn lebendig.

Kunst am Bau: Die Nachkriegszeit in Innsbruck

Wie nach dem Ersten Weltkrieg war auch nach 1945 die Wohnungsnot eines der drängendsten Probleme. Innsbruck war bei den Luftangriffen stark in Mitleidenschaft gezogen worden und Geld für Neubauten war knapp. Als in den 1950er Jahren die ersten Wohnanlagen errichtet wurden, war Sparsamkeit das Gebot der Stunde. Viele der ab den 1950er Jahren errichteten Gebäude sind zwar architektonisch wenig attraktiv, sie beherbergen aber durchaus interessante Kunstwerke. Ab 1949 gab es in Österreich das Projekt Kunst am Bau. Bei staatlich durchgeführten Bauten sollten 2% der Gesamtausgaben in die künstlerische Gestaltung fließen. Die Umsetzung des Baurechts und somit auch die Verwaltung der Budgets oblag damals wie heute den Bundesländern. Über diese öffentliche Auftragsvergabe sollten Künstler finanziell unterstützt werden. In den kargen Nachkriegsjahren waren auch erfolgreiche und praktisch veranlagte Künstler wie Oswald Haller (1908 – 1981), der sein Geld mit Gebrauchsgraphiken und Plakaten für den Tourismus verdiente, in die Bredouille gekommen. Erstmals tauchte die Idee 1919 in der Weimarer Republik auf und wurde ab 1934 von den Nationalsozialisten fortgesetzt. Österreich griff Kunst am Bau nach dem Krieg auf, um den öffentlichen Raum im Rahmen des Wiederaufbaus zu gestalten. Die öffentliche Hand, die Aristokratie und Bürgertum als Bauträger vergangener Jahrhunderte ablöste, stand unter massivem finanziellem Druck. Trotzdem sollten die vor allem auf Funktion ausgerichteten Wohnbauprojekte nicht ganz schmucklos daherkommen. Die mit der Gestaltung der Kunstwerke betrauten Tiroler Künstler wurden in ausgeschriebenen Wettbewerben ermittelt. Der bekannteste unter ihnen war Max Weiler, der vielleicht prominenteste Künstler im Tirol der Nachkriegszeit, der in Innsbruck unter anderem für die Fresken in der Theresienkirche auf der Hungerburg verantwortlich war. Weitere prominente Namen sind Helmut Rehm (1911 – 1991), Walter Honeder (1906 – 2006), Fritz Berger (1916 – 2002) und Emmerich Kerle (1916 – 2010). Viele dieser Künstler wurden nicht nur von der Bundesgewerbeschule Innsbruck, der heutigen HTL, und der Akademie der Bildenden Künste in Wien, sondern auch von der kollektiven Erfahrung während der Zeit des Nationalsozialismus und dem Krieg geprägt. Fritz Berger hatte seinen rechten Arm und ein Auge verloren und musste lernen, mit der linken Hand zu arbeiten. Kerle diente in Finnland als Kriegsmaler. Er wurde an der Akademie der Bildenden Künste in Wien unter anderem von Josef Müllner unterrichtet, einem Künstler, der sich mit Büsten Adolf Hitlers, Siegfrieds aus der Nibelungensage und dem bis heute umstrittenen Karl-Lueger-Denkmal in Wien in die Kunstgeschichte eingetragen hatte. Wie ein großer Teil der Tiroler Bevölkerung wollten diese Künstler wie auch Politiker und Beamte nach den harten und leidvollen Kriegsjahren Ruhe und Frieden, um Gras über das Geschehen der letzten Jahrzehnte wachsen zu lassen. Die im Rahmen von Kunst am Bau entstandenen Werke reflektieren diese Haltung nach einem neuen Sittenbild. Es war das erste Mal, dass abstrakte, gestaltlose Kunst Eingang in den öffentlichen Raum Innsbrucks fand, wenn auch nur in unkritischem Rahmen. Märchen, Sagen, religiöse Symbole waren beliebte Motive, die auf den Sgraffitos, Mosaiken, Wandbildern und Statuen verewigt wurden. Man könnte von einer Art zweiter Welle der Biedermaierkunst sprechen, die den kleinbürgerlichen Lebensstil der Menschen nach dem Krieg symbolisierte. Die Kunst sollte auch ein neues Bewusstsein und Bild dessen schaffen, was als typisch Österreichisch galt. Noch 1955 betrachtete sich jeder zweite Österreicher als Deutscher. Die unterschiedlich ausgeführten Motive zeigen Freizeitaktivitäten, Kleidungsstile und Vorstellungen der sozialen Ordnung und gesellschaftlichen Normen der Nachkriegszeit. Frauen wurden häufig in Tracht und Dirndl, Männer in Lederhosen dargestellt. Die konservative Idealvorstellung der Geschlechterrollen wurden in der Kunst verarbeitet. Fleißig arbeitende Väter, brave Ehefrauen, die sich um Haus und Herd kümmerten und Kinder, die in der Schule eifrig lernen waren das Idealbild bis weit in die 1970er Jahre. Ein Leben wie aus einem Film mit Peter Alexander. Wer aufmerksam durch die Stadt geht, findet viele der noch heute sichtbaren Kunstwerke auf Häusern in Pradl und Wilten. Die Mischung aus reizloser Architektur und zeitgenössischen Kunstwerken der gerne verdrängten, in Filmen und Erzählungen lange idealisierten und verklärten Nachkriegszeit, ist sehenswert. Besonders schöne Beispiele finden sich an den Fassaden in der Pacherstraße, der Hunoldstraße, der Ing.-Thommenstraße, am Innrain, der Landesberufsschule Mandelsbergerstraße oder im Innenhof zwischen Landhausplatz und Maria-Theresienstraße.

Die Bocksiedlung und der Austrofaschismus

Politische Polarisierung prägte neben Hunger das Leben der Menschen in den 1920er und 1930er Jahren. Der Zusammenbruch der Monarchie hatte zwar eine Republik hervorgebracht, die beiden großen Volksparteien, die Sozialdemokraten und die Christlichsozialen, standen sich aber feindselig wie zwei Skorpione gegenüber. Beide Parteien bauten paramilitärische Blöcke auf, um die politische Agenda notfalls auf der Straße mit Gewalt zu untermauern. Der Republikanische Schutzbund auf Seiten der Sozialdemokraten und verschiedene christlich-sozial oder gar monarchistisch orientierte Heimwehren, der Einfachheit halber sollen die unterschiedlichen Gruppen unter diesem Sammelbegriff zusammengefasst werden, belauerten sich wie Bürgerkriegsparteien. Viele Politiker und Funktionäre beider Seiten hatten im Krieg an der Front gekämpft und waren dementsprechend militarisiert. Die Tiroler Heimatwehr konnte im ländlichen Tirol dank der Unterstützung der katholischen Kirche auf bessere Infrastruktur und politisches Netzwerk zurückgreifen. Am 12. November 1928, dem zehnten Jahrestag der Gründung der Republik, marschierten am Ersten gesamtösterreichischen Heimwehraufmarsch 18.000 Heimatwehrmänner durch die Stadt, um ihre Überlegenheit am höchsten Feiertag der heimischen Sozialdemokratien zu untermauern. Als Mannschaftsquartier der steirischen Truppen diente unter anderem das Stift Wilten.

Ab 1930 zeigte auch die NSDAP immer mehr Präsenz im öffentlichen Raum. Besonders unter Studenten und jungen, desillusionierten Arbeitern konnte sie Anhänger gewinnen. 1932 zählte die Partei bereits 2500 Mitglieder in Innsbruck. Immer wieder kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den verfeindeten politischen Gruppen. Berüchtigt wurde die sogenannte Höttinger Saalschlacht vom 27. Mai 1932. Hötting war damals noch kein Teil Innsbrucks. In der Gemeinde lebten vor allem Arbeiter. In dieser roten Bastion Tirols planten Nationalsozialisten eine Kundgebung im Gasthof Goldener Bär, einem Treffpunkt der Sozialdemokraten. Diese Provokation endete in einem Kampf, der mit über 30 Verletzten und einem Todesopfer auf Seiten der Nationalsozialisten durch eine Stichwunde endete. Die Ausschreitungen breiteten sich auf die ganze Stadt aus, sogar in der Klinik gerieten die Verletzten noch aneinander. Nur unter Einsatz der Gendarmerie und des Heeres konnten die Kontrahenten voneinander getrennt werden.

Nach jahrelangen bürgerkriegsähnlichen Zuständen setzten sich 1933 die Christlichsozialen unter Kanzler Engelbert Dollfuß (1892 – 1934) durch und schalteten das Parlament aus. In Innsbruck kam es dabei zu keinen nennenswerten Kampfhandlungen. Am 15. März wurde das Parteihaus der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Tirol im Hotel Sonne geräumt, der -Anführer des Republikanischen Schutzbundes Gustav Kuprian wegen Hochverrat festgenommen und die einzelnen Gruppen entwaffnet. Das Ziel Dollfuß´ war die Errichtung des sogenannten Österreichischen Ständestaats, einem Einparteienstaat ohne Opposition unter Beschneidung elementarer Rechte wie Presse- oder Versammlungsfreiheit. In Tirol wurde 1933 die Tiroler Wochenzeitung neu gegründet um als Parteiorgan zu fungieren. Der gesamte Staatsapparat sollten analog zum Faschismus Mussolinis in Italien unter der Vaterländischen Front geeint werden: Antisozialistisch, autoritär, konservativ im Gesellschaftsbild, antidemokratisch, antisemitisch und militarisiert. Der Innsbrucker Gemeinderat wurde von 40 auf 28 Mitglieder verkleinert. Anstatt durch freie Wahlen wurden sie vom Landeshauptmann ernannt, was zur Folge hatte, dass nur noch konservative Gemeinderäte vertreten waren.

Dollfuß war in Tirol überaus populär, wie Aufnahmen des vollen Platzes vor der Hofburg während einer seiner Ansprachen aus dem Jahr 1933 zeigen. Seine Politik war das, was der Habsburgermonarchie am nächsten kam. Sein politischer Kurs wurde von der katholischen Kirche unterstützt. Das gab ihm Zugriff auf Infrastruktur, Presseorgane und Vorfeldorganisationen. Gegen die verhassten Sozialisten ging die Vaterländische Front mit ihren paramilitärischen Einheiten hart vor. Man schreckte nicht vor Unterdrückung und Gewalttaten gegen Leib und Leben sowie Einrichtungen der politischen Gegnerschaft zurück. Sozialisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Kommunisten wurden immer wieder verhaftet. 1934 zerstörten Mitglieder der Heimwehr das Denkmal des Sozialdemokraten Martin Rapoldi in Kranebitten. Die Presse war politisch gesteuert und zensuriert. Die Artikel glorifizierten das ländliche Leben in seiner Idylle. Kinderreiche Familien wurden finanziell unterstützt. Die Geschlechtertrennung an Schulen und die Umgestaltung der Lehrpläne für Mädchen bei gleichzeitiger vormilitärischer Ertüchtigung der Buben war im Sinn eines großen Teils der Bevölkerung. Auch die traditionell orientierte Kulturpolitik, mit der sich Österreich als das bessere Deutschland unter der antiklerikalen nationalsozialistischen Führung positionierte, gefiel dem konservativen Teil der Gesellschaft. Bereits 1931 hatten sich einige Tiroler Bürgermeister zusammengeschlossen, um das Einreiseverbot für die Habsburger aufheben zu lassen, das unausgesprochene Fernziel der Neuinstallation der Monarchie durch die Christlichsozialen erfreute sich also einer breiten Unterstützung.

Am 25. Juli 1934 kam es in Wien zu einem Putschversuch der verbotenen Nationalsozialisten, bei dem Dollfuß ums Leben kam. Auch in Innsbruck kam es zu einem Umsturzversuch. Beim Versuch einer Gruppe von Nationalsozialisten die Kontrolle über die Stadt zu gelangen, wurde in der Herrengasse ein Polizist erschossen. Hitler, der die Anschläge nicht angeordnet hatte, distanzierte sich, die österreichischen Gruppen der verbotenen Partei wurden dadurch eingeschränkt. In Innsbruck wurde auf „Verfügung des Regierungskommissärs der Landeshauptstadt Tirols“ der Platz vor dem Tiroler Landestheater als Dollfußplatz geführt. Hier hatte sich Dollfuß bei einer Kundgebung zwei Wochen vor seinem Tod noch mit dem aus Tirol stammenden Heimwehrführer Richard Steidle getroffen. Steidle war selbst mehrmals Opfer politischer Gewalt geworden. 1932 wurde er nach der Höttinger Saalschlacht in der Straßenbahn attackiert, im Jahr darauf vor seinem Haus in der Leopoldstraße Opfer eines Schussattentats. Nach der Machtergreifung durch die NSDAP kam er in das Konzentrationslager Buchenhausen, wo er 1940 starb.

Dollfuß´ Nachfolger als Kanzler Kurt Schuschnigg (1897 – 1977) war gebürtiger Tiroler und Mitglied der Innsbrucker Studentenverbindung Austria. Er betrieb lange Zeit eine Rechtsanwaltskanzlei in Innsbruck. 1930 gründete er eine paramilitärische Einheit namens Ostmärkische Sturmscharen, die das Gegengewicht der Christlich-Sozialen zu den radikalen Heimwehrgruppen bildeten. Nach dem Februaraufstand 1934 war er als Justizminister im Kabinett Dollfuß mitverantwortlich für die Hinrichtung mehrerer Sozialdemokraten.

Vor allem wirtschaftlich konnte aber auch der Austrofaschismus das Ruder in den 1930er Jahren nicht herumreißen. Die Wirtschaftskrise, die 1931 auch Österreich erreichte und die radikale, populistische Politik der NSDAP befeuerte, schlug hart zu. Die staatlichen Investitionen in große Infrastrukturprojekte kamen zum Erliegen. Die Arbeitslosenquote lag 1933 bei 25%. Die Einschränkung der sozialen Fürsorge, die zu Beginn der Ersten Republik eingeführt worden war, hatte dramatische Auswirkungen. Langzeitarbeitslose wurden vom Bezug von Sozialleistungen als „Ausgesteuerte“ ausgeschlossen. Die Armut ließ die Kriminalitätsrate ansteigen, Überfälle, Raube und Diebstähle häuften sich.

Ein besonderes Problem war wie schon in den Jahrzehnten zuvor die Wohnsituation. Trotz der Bemühungen seitens der Stadt modernen Wohnraum zu schaffen, hausten noch immer viele Innsbrucker in Bruchbuden. Badezimmer oder ein Schlafraum pro Person war die Ausnahme. Seit dem großen Wachstum Innsbrucks ab den 1880er Jahren war die Wohnsituation für viele Menschen prekär. Eisenbahn, Industrialisierung, Flüchtlinge aus den deutschsprachigen Gebieten Italiens und Wirtschaftskrise hatten Innsbruck an den Rand des Möglichen getrieben. Nach Wien hatte Innsbruck die zweithöchste Anzahl an Bewohnern pro Haus vorzuweisen. Die Mietpreise für Wohnraum waren derart hoch, dass Arbeiter häufig in Etappen schliefen, um sich die Kosten zu teilen. Zwar waren vor allem in Pradl neue Wohnblöcke und Obdachlosenunterkünfte entstanden wie das Wohnheim für Arbeiter in der Amthorstraße im Jahr 1907, die Herberge in der Hunoldstraße und der Pembaurblock, das genügte aber nicht um der Situation Herr zu werden. Aus dieser Not und Verzweiflung entstanden an den Randgebieten der Stadt mehrere Barackendörfer und Siedlungen, gegründet von den Ausgeschlossenen, Verzweifelten und Abgehängten, die im System keinen Platz fanden. Im Kriegsgefangenenlager in der Höttinger Au quartierten sich nach dessen Ausmusterung Menschen in den Baracken ein. Die bis heute bekannteste und berüchtigtste war die Bocksiedlung am Gebiet der heutigen Reichenau. Zwischen dem damals dort beheimateten Flughafen und den Baracken des Konzentrationslagers Reichenau siedelten sich ab 1930 mehrere Familien in Baracken und Wohnwägen an. Die Entstehungslegende spricht von Otto und Josefa Rauth als Gründerinnen, deren Wohnwagen hier strandete. Rauth war nicht nur wirtschaftlich, sondern als bekennender Kommunist in Tiroler Lesart auch moralisch arm. Sein Floß, die Arche Noah, mit dem er über Inn und Donau in die Sowjetunion gelangen wollte, ankerte vor dem Gasthof Sandwirt.

Nach und nach entstand ein Bereich gleichermaßen am Rand der Stadt wie auch der Gesellschaft, der vom inoffiziellen Bürgermeister der Siedlung Johann Bock (1900 – 1975) wie eine unabhängige Kommune geleitet wurde. Er regelte die Agenden in seinem Wirkungsbereich in rau-herzlicher Manier.

Die Bockala hatten einen fürchterlichen Ruf unter den braven Bürgern der Stadt. Bei aller Geschichtsglättung und Nostalgie wohl nicht zu Unrecht. So hilfsbereit und solidarisch die oft exzentrischen Bewohner der Siedlung untereinander sein konnten, waren körperliche Gewalt und Kleinkriminalität an der Tagesordnung. Übermäßiger Alkoholkonsum war gängige Praxis. Die Straßen waren nicht asphaltiert. Fließendes Wasser, Kanalisation und Sanitäranlagen gab es ebenso wenig wie eine reguläre Stromversorgung. Sogar die Versorgung mit Trinkwasser war lange prekär, was die ständige Gefahr von Seuchen mit sich brachte.

Viele, nicht aber alle Bewohner waren arbeitslos oder kriminell. Es waren vielfach Menschen, die durch das System fielen, die sich in der Bocksiedlung niederließen. Das falsche Parteibuch zu haben konnte genügen, um im Innsbruck der 1930er keinen Wohnraum ergattern zu können. Karl Jaworak, der 1924 ein Attentat auf Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel verübte, lebte nach seiner Haft und Deportation in ein Konzentrationslager während des NS-Regimes ab 1958 an der Adresse Reichenau 5a.

Die Ausstattung der Behausungen der Bocksiedlung war ebenso heterogen wie die Bewohner. Es gab Wohn- und Zirkuswägen, Holzbaracken, Wellblechhütten, Ziegel- und Betonhäuser. Die Bocksiedlung hatte auch keine fixen Grenzen. Bockala zu sein war in Innsbruck ein sozialer Status, der zu einem großen Teil in der Imagination der Bevölkerung entstand.

Innerhalb der Siedlung kam es zu Vermietung und Verkauf der errichteten Häuser und Wägen. Unter Duldung der Stadt Innsbruck entstanden ersessene Werte. Die Bewohner bewirtschafteten Selbstversorgergärten und hielten Vieh, auch Hund und Katze standen in kargen Zeiten am Speiseplan.

Die Luftangriffe des Zweiten Weltkrieges verschärften die Wohnsituation in Innsbruck und ließen die Bocksiedlung wachsen. Um die 50 Unterkünfte sollen es am Höhepunkt gewesen sein. Auch die Baracken des Konzentrationslagers Reichenau wurden als Schlafplätze genutzt, nachdem die letzten inhaftierten Nationalsozialisten, die dort verwahrt wurden, verlegt oder freigelassen worden waren, allerdings zählte das KZ nicht zur Bocksiedlung im engeren Sinn.

Der Anfang vom Ende waren die Olympischen Spielen von 1964 und ein Brand in der Siedlung ein Jahr zuvor. Böse Zungen behaupten, dieser sei gelegt worden, um die Räumung zu beschleunigen. 1967 verhandelten Bürgermeister Alois Lugger und Johann Bock, Erzählungen nach in alkoholgeschwängerter Atmosphäre, über das weitere Vorgehen und Entschädigungen seitens der Gemeinde für die Räumung. 1976 wurden die letzten Quartiere wegen hygienischer Mängel geräumt.

Viele ehemalige Bewohner der Bocksiedlung wurden nach den Olympischen Spielen in städtische Wohnungen in Pradl, der Reichenau und im O-Dorf einquartiert. Die Sitten der Bocksiedlung lebten noch einige Jahre fort, was den schlechten Ruf der städtischen Wohnblöcke dieser Stadtviertel bis heute ausmacht.

Eine Aufarbeitung dessen, was von vielen Historikern als Austrofaschismus bezeichnet wird, ist in Österreich bisher kaum passiert. So sind in der Kirche St. Jakob im Defereggen in Osttirol oder in der Pfarrkirche Fritzens noch Bilder mit Dollfuß als Beschützer der katholischen Kirche mehr oder minder unkommentiert zu sehen. In vielen Belangen reicht das Erbe der gespaltenen Situation der Zwischenkriegszeit in die Gegenwart. Bis heute gibt es rote und schwarze Autofahrerclubs, Sportverbände, Rettungsgesellschaften und Alpinverbände, deren Wurzeln in diese Zeit zurückreichen.

Die Geschichte der Bocksiedlung wurde in vielen Interviews und mühsamer Kleinarbeit vom Stadtarchiv für das Buch „Bocksiedlung. Ein Stück Innsbruck“ des Stadtarchivs lesenswert aufbereitet.