Schutzengelkirche

Gumppstraße 67

Wissenswert

Zwischen 1939 und 1942 entstand im Osten Innsbrucks zwischen der Langstraße, dem Roßsprung und der Kranewitterstraße die Südtirolersiedlung Pradl. Im Blitztempo wurden wie in Wilten West, dem Saggen und in der Reichenau die markanten, sich um großzügig gestaltete Innenhöfe gruppierende Wohnblöcke errichtet, um deutschsprachige Umsiedler aus Südtirol herzlich in der Hauptstadt des Reichsgaus Tirol und Vorarlberg zu empfangen. Bei aller nationalsozialistischen Liebe zu den Details in der Planung der riesigen Wohnanlage fand die christliche Seelsorge keine Rücksichtnahme. Als die katholische Kirche nach 1945 ihr Revival feierte und der sonntägliche Gottesdienst seine Rückkehr in den gesellschaftlichen Alltag feierte, erwies sich die Pfarrkirche Pradl als wesentlich zu klein für den aus dem Boden gestampften neuen Stadtteil und seine Bewohner. 1950 teilte der Apostolische Administrator und spätere Bischof Paulus Rusch deshalb die aufgeblähte Kirchengemeinde entzwei, wobei Neu-Pradl zuerst nur ein Vikariat, und keine eigene Pfarre war. Im selben Jahr begannen die Bauarbeiten am ersten neu errichteten Gotteshaus der Nachkriegszeit.

Architekt Karl Friedrich Albert plante die Pfarrkirche zu den heiligen Schutzengeln in einer Art neoromanischem Stil. Der Eingangsbereich besteht aus drei Bögen, die von einem Rundfenster gekrönt werden. Runde Formen charakterisieren auch den stämmigen Kirchturm. Der Bau lehnt sich damit in seiner Grundform an einen traditionellen, bewusst unauffälligen Ansatz an, anstatt einen Neuaufbruch zu demonstrieren. Nach den Schrecken des Krieges war Harmonie das Gebot der Stunde. Das karge Äußere spiegelt auch die wirtschaftlich schwierige Situation der ersten Nachkriegsjahre wider. Damit unterscheidet sich die Schutzengelkirche von späteren, wesentlich moderneren und gewagteren Entwürfen wie St. Norbert in Pradl Süd, der Pfarrkirche zur Heiligen Familie am Friedhof Wilten West oder gar Horst Parsons Kirche Petrus Canisius in der Höttinger Au.

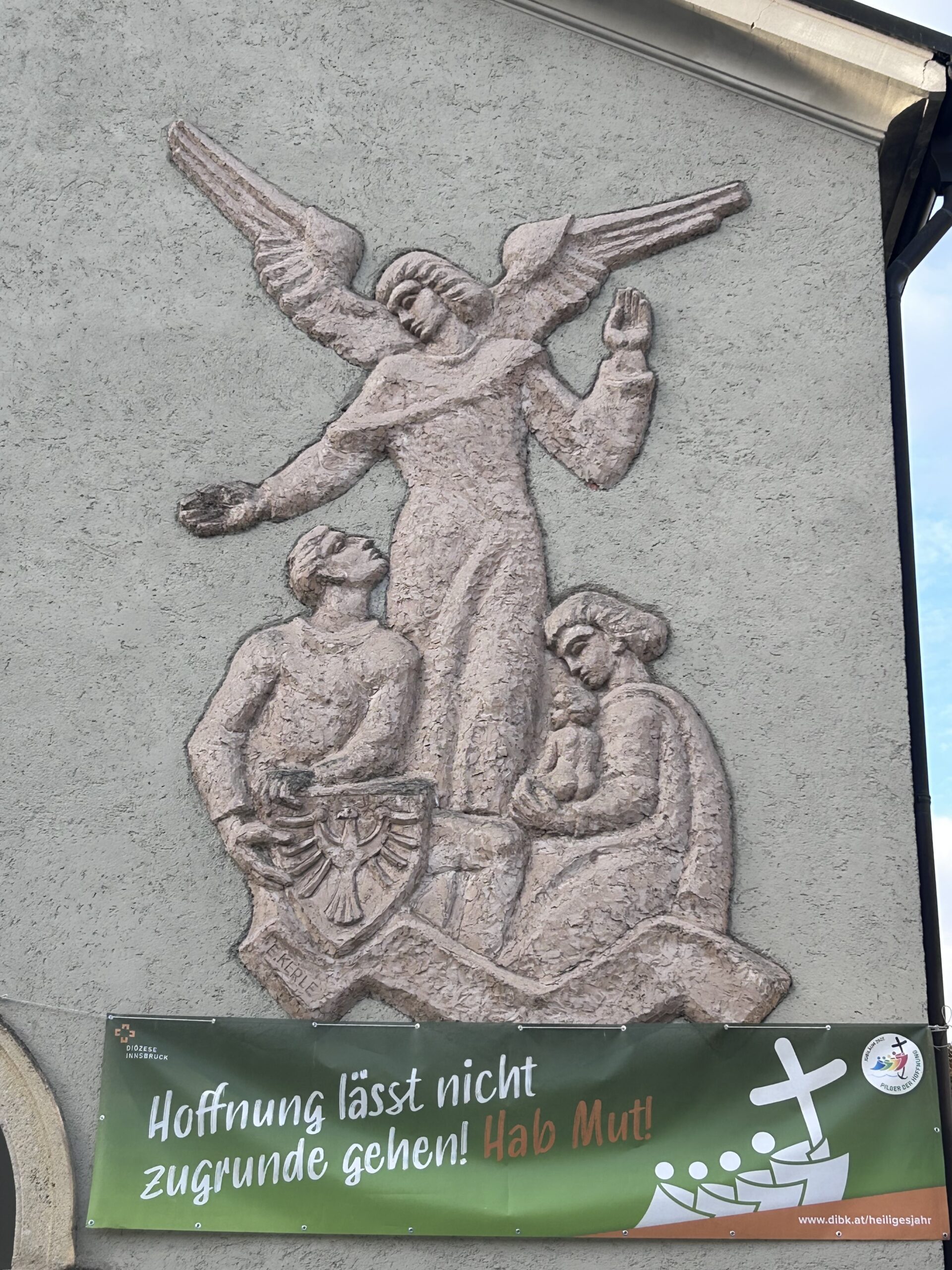

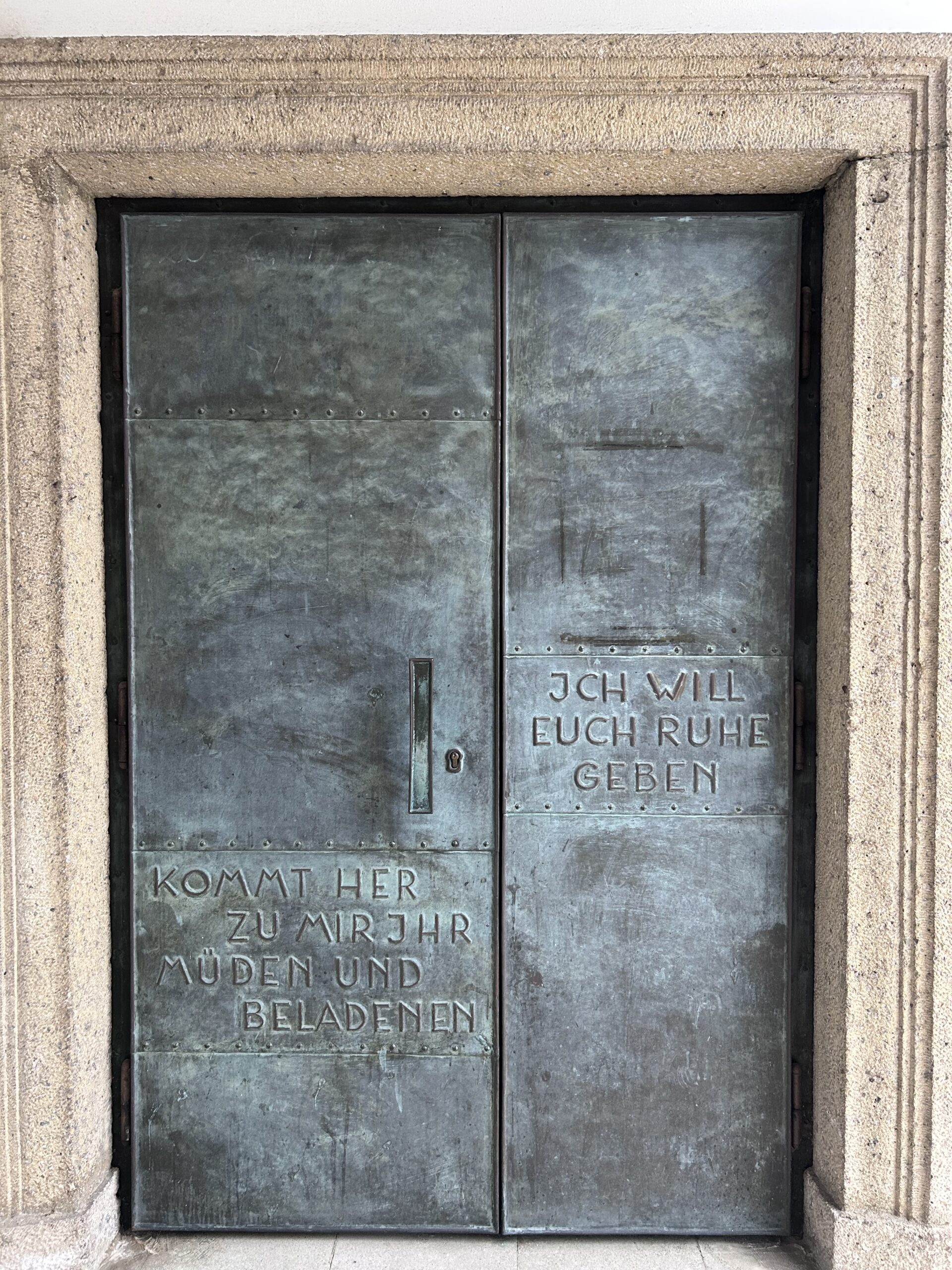

Die Kirchweihe fand 1952 noch vor der endgültigen Fertigstellung statt. Das markante Relief an der Fassade kam erst 1956 hinzu. Auch hier entschied man sich für einen traditionellen und biederen Entwurf. Der Skandal um die Bilder Max Weilers bei der Innenraumgestaltung der Theresienkirche auf der Hungerburg wenige Jahre zuvor steckte den Verantwortlichen noch immer in den Knochen und man entschied sich für einen bewährten, konservativen Künstler. Emmerich Kerle, der neben vielen sakralen Werken unter anderem auch die Fassade der Landesberufsschule Mandelsbergerstraße und den Adler am Befreiungsdenkmal am Landhausplatz gestaltete, hatte seine Werkstätte im Souterrain der Schutzengelkirche. Das Motiv, das er für die Kirche wählte, symbolisiert den Geist der 1950er, der sich bei vielen Werken der Aktion Kunst am Bau wiederfindet. Der Schutzengel hält seine schützende Hand über eine brave Familie und das Tiroler Landeswappen. Auf der linken Seite des Innenraumes befindet sich neben dem Eingang ein klassischer Altar zur Marienverehrung. Die kunstvollen Glasfenster zeigen Papst Pius X. (1835 – 1914), flankiert von der Heiligen Theresia und dem Heiligen Franziskus. Pius galt als Verteidiger der Kirche gegen die Moderne. Bei seiner Wahl hatte Kaiser Franz Josef I. ein Veto gegen seinen Gegenkandidaten eingelegt und so die Wahl Pius´ ermöglicht. Seine Kirchenpolitik lag auch auf der Wellenlänge von Tirols oberstem Kleriker Paulus Rusch, der ihm später eine Kirche in der Reichenau widmen sollte. Der Rest des Innenraumes und die Empore weisen beinahe protestantischen Charakter auf. Die massiven Eingangsportale wurden ebenfalls von Kerle angefertigt. Das mittlere zeigt die vier Evangelisten. Das Bibelzitat an der Seitentür passt wohl ebenfalls zum Zeitgeist der Nachkriegszeit: „Kommt her zu mir ihr Müden und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben.“

Auferstanden aus Ruinen

Nach Kriegsende kontrollierten US-Truppen für zwei Monate Tirol. Anschließend übernahm die Siegermacht Frankreich die Verwaltung. Den Tirolern blieb die sowjetische Besatzung, die über Ostösterreich hereinbrach, erspart. Besonders in den ersten drei Nachkriegsjahren war der Hunger der größte Feind der Menschen. Der Mai 1945 brachte nicht nur das Kriegsende, sondern auch Schnee. Der Winter 1946/47 ging als besonders kalt und lang in die Tiroler Klimageschichte ein, der Sommer als besonders heiß und trocken. Es kam zu Ernteausfällen von bis zu 50%. Die Versorgungslage war vor allem in der Stadt in der unmittelbaren Nachkriegszeit katastrophal. Die tägliche Nahrungsmittelbeschaffung wurde zur lebensgefährlichen Sorge im Alltag der Innsbrucker. Neben den eigenen Bürgern mussten auch tausende von Displaced Persons, freigekommenen Zwangsarbeitern und Besatzungssoldaten ernährt werden. Um diese Aufgabe zu bewältigen, war die Tiroler Landesregierung auf die Hilfe von außerhalb angewiesen. Der Vorsitzende der UNRRA (Anm.: United Nations Relief and Rehabilitation Administration), die Kriegsgebiete mit dem Nötigsten versorgte, Fiorello La Guardia zählte Österreich „zu jenen Völkern der Welt, die dem Hungertod am nächsten sind.“ Milch, Brot, Eier, Zucker, Mehl, Fett – von allem war zu wenig da. Die französische Besatzung konnte den Bedarf an benötigten Kilokalorien pro Kopf nicht abdecken, fehlte es doch der eigenen Bevölkerung und den Einsatzkräften oft an der Versorgung. Bis 1946 entnahmen sie der Tiroler Wirtschaft sogar Güter.

Die Lebensmittelversorgung erfolgte schon wenige Wochen nach Kriegsende über Lebensmittelkarten. Erwachsene mussten eine Bestätigung des Arbeitsamtes vorlegen, um an diese Karten zu kommen. Die Rationen unterschieden sich je nach Kategorie der Arbeiter. Schwerstarbeiter, Schwangere und stillende Mütter erhielten Lebensmittel im „Wert“ von 2700 Kalorien. Handwerker mit leichten Berufen, Beamte und Freiberufler erhielten 1850 Kilokalorien, Angestellte 1450 Kalorien. Hausfrauen und andere „Normalverbraucher“ konnten nur 1200 Kalorien beziehen. Zusätzlich gab es Initiativen wie Volksküchen oder Ausspeisungen für Schulkinder, die von ausländischen Hilfsorganisationen übernommen wurden. Aus Amerika kamen Carepakete von der Wohlfahrtsorganisation Cooperative for American Remittances to Europe. Viele Kinder wurden im Sommer zu Pflegehaushalten in die Schweiz verschickt, um wieder zu Kräften zu kommen und ein paar zusätzliche Kilo auf die Rippen zu bekommen.

Für alle reichten all diese Maßnahmen allerdings nicht aus. Vor allem Hausfrauen und andere „Normalverbraucher“ litten unter den geringen Zuteilungen. Viele Innsbrucker machten sich trotz der Gefahr, festgenommen zu werden, auf den Weg in die umliegenden Dörfer, um zu hamstern. Wer Geld hatte, bezahlte teils utopische Preise bei den Bauern. Wer keins hatte, musste um Nahrungsmittel betteln. Frauen, deren Männer gefallen, in Gefangenschaft oder vermisst waren, sahen in Extremfällen keinen anderen Ausweg, als sich zu prostituieren. Diese Frauen, besonders die unglücklichen, die schwanger wurden, mussten über sich und ihren Nachwuchs übelste Beschimpfungen ergehen lassen. Vom legalen Schwangerschaftsabbruch war man in Österreich noch 30 Jahre entfernt.

Die Politik stand dem zu einem großen Teil machtlos gegenüber. Alle Interessen zu befrieden, war schon in normalen Zeiten unmöglich. Viele Entscheidung zwischen dem Parlament in Wien, dem Tiroler Landtag und dem Innsbrucker Rathaus waren für die Menschen nicht nachvollziehbar. Während Kinder auf Obst und Vitamine verzichten mussten, wurde von manchen Bauern legal gewinnbringender Schnaps gebrannt. Amtsgebäude und Gewerbebetriebe bekamen vom Elektrizitätswerk Innsbruck freie Hand, während den Privathaushalten ab Oktober 1945 der Zugang zum Strom an mehreren Tagzeiten eingeschränkt wurde. Selbige Benachteiligung der Haushalte gegenüber der Wirtschaft galt für die Versorgung mit Kohle. Die alten Gräben zwischen Stadt und Land wurden größer und hasserfüllter. Innsbrucker warfen der Umlandbevölkerung vor, bewusst Lebensmittel für den Schwarzmarkt zurückzuhalten. Es kam zu Überfällen, Diebstählen und Holzschlägerungen. Transporte am Bahnhof wurden von bewaffneten Einheiten bewacht. Sich Lebensmittel aus einem Lager anzueignen war illegal und Alltag zu gleich. Kinder und Jugendliche streunten hungrig durch die Stadt und nahmen jede Gelegenheit sich etwas zu Essen oder Brennmaterial zu besorgen wahr. Der erste Tiroler Landeshauptmann Gruber, während des Krieges selbst illegal im Widerstand, hatte zwar Verständnis für die Situation der Menschen, die sich gegen das System auflehnten, konnte aber nichts daran ändern. Auch dem Innsbrucker Bürgermeister Anton Melzer waren die Hände gebunden. Es war nicht nur schwierig, die Bedürfnisse aller Interessensgruppen unter einen Hut zu bringen, immer wieder kam es unter der Beamtenschaft zu Fällen von Korruption und Gefälligkeiten gegenüber Verwandten und Bekannten. Grubers Nachfolger am Landeshauptmannsessel Alfons Weißgatterer musste gleich mehrere kleine Aufstände überstehen, als sich der Volkszorn Luft machte und Steine Richtung Landhaus flogen Die Antwort der Landesregierung erfolgte über die Tiroler Tageszeitung. Das Blatt war 1945 unter der Verwaltung der US-Streitkräfte zur Demokratisierung und Entnazifizierung gegründet worden, ging aber bereits im Folgejahr an die Schlüssel GmbH unter Leitung des ÖVP Politikers Joseph Moser. Dank der hohen Auflage und ihrem fast unmittelbaren Einfluss auf den Inhalt konnte die Tiroler Landesregierung die öffentliche Stimmung lenken:

„Sind etwa die zerbrochenen Fensterscheiben, die gestern vom Landhaus auf die Straße klirrten, geeignete Argumente, um unseren Willen zum Wiederaufbau zu beweisen? Sollten wir uns nicht daran erinnern, dass noch niemals in irgendeinem Lande wirtschaftliche Schwierigkeiten durch Demonstrationen und Kundgebungen beseitigt worden sind?“

Mindestens gleich schlecht war die Wohnsituation. Geschätzte 30.000 Innsbrucker waren obdachlos, lebten auf engstem Raum bei Verwandten oder in Barackensiedlungen wie dem ehemaligen Arbeitslager in der Reichenau, in der vom Volksmund „Ausländerlager“ genannten Barackensiedlung für Vertriebene aus den ehemals deutschen Gebieten Europas oder der Bocksiedlung. Weniges erinnert noch an den desaströsen Zustand, in dem sich Innsbruck nach den Luftangriffen der letzten Kriegsjahre in den ersten Nachkriegsjahren befand. Zehntausende Bürger halfen mit, Schutt und Trümmer von den Straßen zu schaffen. Die Maria-Theresien-Straße, die Museumstraße, das Bahnhofsviertel, Wilten oder die Pradlerstraße wären wohl um einiges ansehnlicher, hätte man nicht die Löcher im Straßenbild schnell stopfen müssen, um so schnell als möglich Wohnraum für die vielen Obdachlosen und Rückkehrer zu schaffen. Ästhetik aber war ein Luxus, den man sich in dieser Situation nicht leisten konnte. Die ausgezehrte Bevölkerung benötigte neuen Wohnraum, um den gesundheitsschädlichen Lebensbedingungen, in denen Großfamilien teils in Einraumwohnungen einquartiert waren, zu entfliehen.

„Die Notlage gefährdet die Behaglichkeit des Heims. Sie zehrt an den Wurzeln der Lebensfreude. Niemand leidet mehr darunter als die Frau, deren Glück es bildet, einen zufriedenen, trauten Familienkreis, um sich zu sehen. Welche Anspannung der seelischen Kraft erfordern der täglich zermürbende Kampf um ein bisschen Einkauf, die Mühsal des Schlangestehens, die Enttäuschungen der Absagen und Abweisungen und der Blick in den unmutigen Gesichtern der von Entbehrungen gepeinigten Lieben.“

Was in der Tiroler Tageszeitung zu lesen stand, war nur ein Teil der harten Alltagsrealität. Wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, als die Spanische Grippe viele Opfer forderte, kam es auch 1945 zu einem Anstieg gefährlicher Infektionen. Impfstoffe gegen Tuberkulose konnten im ersten Winter nicht geliefert werden. Auch Krankenhausbetten waren Mangelware. Auch wenn sich die Situation nach 1947 entspannte, blieben die Lebensumstände in Tirol prekär. Bis es zu merklichen Verbesserungen kam, dauerte es Jahre. Die Lebensmittelrationierungen wurde am 1. Juli 1953 eingestellt. Im selben Jahr konnte Bürgermeister Greiter verkünden, dass alle während der Luftangriffe zerstörten Gebäude wieder in Stand gesetzt worden waren.

Zu verdanken war dies auch den Besatzern. Die französischen Truppen unter Emile Bethouart verhielten sich sehr milde und kooperativ gegenüber dem ehemaligen Feind und begegneten der Tiroler Kultur und Bevölkerung freundlich und aufgeschlossen. Stand man der Besatzungsmacht anfangs feindlich gesinnt gegenüber - schon wieder war ein Krieg verloren gegangen - wich die Skepsis der Innsbrucker mit der Zeit. Die Soldaten waren vor allem bei den Kindern beliebt wegen der Schokoladen und Süßigkeiten, die sie verteilten. Viele Menschen erhielten innerhalb der französischen Verwaltung Arbeit. Manch ein Tiroler sah dank der Uniformierten der 4. Marokkanischen Gebirgsdivision, die bis September 1945 den Großteil der Soldaten stellten, zum ersten Mal dunkelhäutige Menschen. Die Besatzer stellten, soweit dies in ihren Möglichkeiten lag, auch die Versorgung sicher. Zeitzeugen erinnern sich mit Grauen an die Konservendosen, die sie als Hauptnahrungsmittel erhielten. Um die Logistik zu erleichtern legten die Franzosen bereits 1946 den Grundstein für den neuen Flughafen auf der Ulfiswiese in der Höttinger Au, der den 20 Jahre zuvor eröffneten in der Reichenau nach zwei Jahren Bauzeit ersetzte. Das Franzosendenkmal am Landhausplatz erinnert an die französische Besatzungszeit. Am Emile-Bethouart-Steg, der St. Nikolaus und die Innenstadt über den Inn verbindet, befindet sich eine Gedenktafel, die die Beziehung zwischen Besatzung und Bevölkerung gut zum Ausdruck bringt:

„Als Sieger gekommen.

Als Beschützer geblieben.

Als Freund in die Heimat zurückgekehrt.“

Neben den materiellen Nöten bestimmte das kollektive Kriegstrauma die Gesellschaft. Die Erwachsenen der 1950er Jahre waren Produkte der Erziehung der Zwischenkriegszeit und des Nationalsozialismus. Männer, die an der Front gekämpft hatten, konnten als Kriegsverlierer nur in bestimmten Kreisen von ihren grauenhaften Erlebnissen sprechen, Frauen hatten meist gar kein Forum zur Verarbeitung ihrer Ängste und Sorgen. Häusliche Gewalt und Alkoholismus waren weit verbreitet. Lehrer, Polizisten, Politiker und Beamte kamen vielfach aus der nationalsozialistischen Anhängerschaft, die nicht einfach mit dem Ende des Krieges verschwand, sondern lediglich öffentlich totgeschwiegen wurde. Am Innsbrucker Volksgerichtshof kam es unter der Regie der Siegermächte zwar zu einer großen Anzahl an Verfahren gegen Nationalsozialisten, die Anzahl an Verurteilungen spiegelte aber nicht das Ausmaß des Geschehens wider. Der größte Teil der Beschuldigten kam frei. Besonders belastete Vertreter des Systems kamen für einige Zeit ins Gefängnis, konnten aber nach Verbüßung der Haft relativ unbehelligt an ihr altes Leben anknüpfen, zumindest im Beruflichen. Nicht nur wollte man einen Schlussstrich unter die letzten Jahrzehnte ziehen, man benötigte die Täter von gestern, um die Gesellschaft von heute am Laufen zu halten.

Das Problem an dieser Strategie des Verdrängens war, dass niemand die Verantwortung für das Geschehene übernahm, auch wenn vor allem zu Beginn die Begeisterung und Unterstützung für den Nationalsozialismus groß war. Es gab kaum eine Familie, die nicht mindestens ein Mitglied mit einer wenig rühmlichen Geschichte zwischen 1933 und 1945 hatte. Scham über das, was seit 1938 und in den Jahren in der Politik Österreichs geschehen war mischte sich zur Angst davor, von den Besatzungsmächten USA, Großbritannien, Frankreich und die UDSSR als Kriegsschuldiger ähnlich wie 1918 behandelt zu werden. Es entstand ein Klima, in dem niemand, weder die daran beteiligte noch die nachfolgende Generation über das Geschehene sprach. Diese Haltung verhinderte lange die Aufarbeitung dessen, was seit 1933 geschehen war. Der Mythos von Österreich als erstem Opfer des Nationalsozialismus, der erst mit der Affäre Waldheim in den 1980er Jahren langsam zu bröckeln begann, war geboren. Polizisten, Lehrer, Richter – sie alle wurden trotz ihrer politischen Gesinnung an ihrem Platz gelassen. Die Gesellschaft brauchte sie, um am Laufen zu bleiben.

Ein Beispiel für den großzügig ausgebreiteten Mantel des Vergessens mit großem Bezug zu Innsbruck ist die Vita des Arztes Burghard Breitner (1884-1956). Breitner wuchs in einem wohlbetuchten bürgerlichen Haushalt auf. Die Villa Breitner am Mattsee war Sitz eines Museums über den vom Vater verehrten deutschnationalen Dichter Josef Viktor Scheffel. Nach der Matura entschied sich Breitner gegen eine Karriere in der Literatur und für ein Medizinstudium. Anschließend beschloss er seinen Militärdienst und begann seine Karriere als Arzt. 1912/13 diente er als Militärarzt im Balkankrieg. 1914 verschlug es ihn an die Ostfront, wo er in russische Kriegsgefangenschaft geriet. Als Arzt kümmerte er sich im Gefangenenlager aufopferungsvoll um seine Kameraden. Erst 1920 sollte er als Held und „Engel von Sibirien“ aus dem Gefangenenlager wieder nach Österreich zurückkehren. 1932 begann seine Laufbahn an der Universität Innsbruck. 1938 stand Breitner vor dem Problem, dass er auf Grund des jüdischen Hintergrundes seiner Großmutter väterlicherseits den „Großen Ariernachweis“ nicht erbringen konnte. Auf Grund seines guten Verhältnisses zum Rektor der Uni Innsbruck und zu wichtigen Nationalsozialisten konnte er aber schlussendlich an der Universitätsklinik weiterarbeiten. Während des NS-Regimes war Breitner als Vorstand der Klinik Innsbruck für Zwangssterilisierungen und „freiwillige Entmannungen“ verantwortlich, auch wenn er wohl keine der Operationen persönlich durchführte. Nach dem Krieg schaffte es der „Engel von Sibirien“ mit einigen Mühen sich durch das Entnazifizierungsverfahren zu winden. 1951 wurde er als Kandidat des VDU, einem politischen Sammelbecken überzeugter Nationalsozialisten, als Kandidat für die Bundespräsidentschaftswahl aufgestellt. 1952 wurde Breitner Rektor der Universität Innsbruck. Nach seinem Tod widmete ihm die Stadt Innsbruck ein Ehrengrab am Westfriedhof Innsbruck. In der Reichenau ist ihm in unmittelbarer Nähe des Standortes des ehemaligen Konzentrationslagers eine Straße gewidmet.

Kunst am Bau: Die Nachkriegszeit in Innsbruck

Wie nach dem Ersten Weltkrieg war auch nach 1945 die Wohnungsnot eines der drängendsten Probleme. Innsbruck war bei den Luftangriffen stark in Mitleidenschaft gezogen worden und Geld für Neubauten war knapp. Als in den 1950er Jahren die ersten Wohnanlagen errichtet wurden, war Sparsamkeit das Gebot der Stunde. Viele der ab den 1950er Jahren errichteten Gebäude sind zwar architektonisch wenig attraktiv, sie beherbergen aber durchaus interessante Kunstwerke. Ab 1949 gab es in Österreich das Projekt Kunst am Bau. Bei staatlich durchgeführten Bauten sollten 2% der Gesamtausgaben in die künstlerische Gestaltung fließen. Die Umsetzung des Baurechts und somit auch die Verwaltung der Budgets oblag damals wie heute den Bundesländern. Über diese öffentliche Auftragsvergabe sollten Künstler finanziell unterstützt werden. In den kargen Nachkriegsjahren waren auch erfolgreiche und praktisch veranlagte Künstler wie Oswald Haller (1908 – 1981), der sein Geld mit Gebrauchsgraphiken und Plakaten für den Tourismus verdiente, in die Bredouille gekommen. Erstmals tauchte die Idee 1919 in der Weimarer Republik auf und wurde ab 1934 von den Nationalsozialisten fortgesetzt. Österreich griff Kunst am Bau nach dem Krieg auf, um den öffentlichen Raum im Rahmen des Wiederaufbaus zu gestalten. Die öffentliche Hand, die Aristokratie und Bürgertum als Bauträger vergangener Jahrhunderte ablöste, stand unter massivem finanziellem Druck. Trotzdem sollten die vor allem auf Funktion ausgerichteten Wohnbauprojekte nicht ganz schmucklos daherkommen. Die mit der Gestaltung der Kunstwerke betrauten Tiroler Künstler wurden in ausgeschriebenen Wettbewerben ermittelt. Der bekannteste unter ihnen war Max Weiler, der vielleicht prominenteste Künstler im Tirol der Nachkriegszeit, der in Innsbruck unter anderem für die Fresken in der Theresienkirche auf der Hungerburg verantwortlich war. Weitere prominente Namen sind Helmut Rehm (1911 – 1991), Walter Honeder (1906 – 2006), Fritz Berger (1916 – 2002) und Emmerich Kerle (1916 – 2010). Viele dieser Künstler wurden nicht nur von der Bundesgewerbeschule Innsbruck, der heutigen HTL, und der Akademie der Bildenden Künste in Wien, sondern auch von der kollektiven Erfahrung während der Zeit des Nationalsozialismus und dem Krieg geprägt. Fritz Berger hatte seinen rechten Arm und ein Auge verloren und musste lernen, mit der linken Hand zu arbeiten. Kerle diente in Finnland als Kriegsmaler. Er wurde an der Akademie der Bildenden Künste in Wien unter anderem von Josef Müllner unterrichtet, einem Künstler, der sich mit Büsten Adolf Hitlers, Siegfrieds aus der Nibelungensage und dem bis heute umstrittenen Karl-Lueger-Denkmal in Wien in die Kunstgeschichte eingetragen hatte. Wie ein großer Teil der Tiroler Bevölkerung wollten diese Künstler wie auch Politiker und Beamte nach den harten und leidvollen Kriegsjahren Ruhe und Frieden, um Gras über das Geschehen der letzten Jahrzehnte wachsen zu lassen. Die im Rahmen von Kunst am Bau entstandenen Werke reflektieren diese Haltung nach einem neuen Sittenbild. Es war das erste Mal, dass abstrakte, gestaltlose Kunst Eingang in den öffentlichen Raum Innsbrucks fand, wenn auch nur in unkritischem Rahmen. Märchen, Sagen, religiöse Symbole waren beliebte Motive, die auf den Sgraffitos, Mosaiken, Wandbildern und Statuen verewigt wurden. Man könnte von einer Art zweiter Welle der Biedermaierkunst sprechen, die den kleinbürgerlichen Lebensstil der Menschen nach dem Krieg symbolisierte. Die Kunst sollte auch ein neues Bewusstsein und Bild dessen schaffen, was als typisch Österreichisch galt. Noch 1955 betrachtete sich jeder zweite Österreicher als Deutscher. Die unterschiedlich ausgeführten Motive zeigen Freizeitaktivitäten, Kleidungsstile und Vorstellungen der sozialen Ordnung und gesellschaftlichen Normen der Nachkriegszeit. Frauen wurden häufig in Tracht und Dirndl, Männer in Lederhosen dargestellt. Die konservative Idealvorstellung der Geschlechterrollen wurden in der Kunst verarbeitet. Fleißig arbeitende Väter, brave Ehefrauen, die sich um Haus und Herd kümmerten und Kinder, die in der Schule eifrig lernen waren das Idealbild bis weit in die 1970er Jahre. Ein Leben wie aus einem Film mit Peter Alexander. Wer aufmerksam durch die Stadt geht, findet viele der noch heute sichtbaren Kunstwerke auf Häusern in Pradl und Wilten. Die Mischung aus reizloser Architektur und zeitgenössischen Kunstwerken der gerne verdrängten, in Filmen und Erzählungen lange idealisierten und verklärten Nachkriegszeit, ist sehenswert. Besonders schöne Beispiele finden sich an den Fassaden in der Pacherstraße, der Hunoldstraße, der Ing.-Thommenstraße, am Innrain, der Landesberufsschule Mandelsbergerstraße oder im Innenhof zwischen Landhausplatz und Maria-Theresienstraße.

Der Rote Bischof und der Innsbrucker Sittenverfall

In den 1950er Jahren begann sich Innsbruck von den Krisen- und Kriegsjahren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erholen. Am 15. Mai 1955 deklarierte Bundeskanzler Leopold Figl mit den berühmten Worten „Österreich ist frei“ und der Unterzeichnung des Staatsvertrages offiziell die politische Wende. In vielen Haushalten etablierte sich in den Jahren, die als Wirtschaftswunder in die Geschichte eingingen, moderater Wohlstand. Zwischen 1953 und 1962 erlaubte ein jährliches Wirtschaftswachstum von über 6% es einem immer größeren Teil der Bevölkerung von lange Zeit exotischen Dingen wie Kühlschränken, einem eigenen Badezimmer oder gar einem Urlaub im Süden zu träumen. Diese Zeit brachte nicht nur materielle, sondern auch gesellschaftliche Veränderung mit sich. Die Wünsche der Menschen wurden mit dem steigenden Wohlstand und dem Lifestyle, der in Werbung und Medien transportiert wurde, ausgefallener. Das Phänomen einer neuen Jugendkultur begann sich zart inmitten der grauen Gesellschaft im kleinen Österreich der Nachkriegszeit breit zu machen. Die Begriffe Teenager und Schlüsselkind hielten in den 1950er Jahren im Sprachgebrauch der Österreicher Einzug. Über Filme kam die große Welt nach Innsbruck. Kinovorführungen und Lichtspieltheater gab es zwar schon um die Jahrhundertwende in Innsbruck, in der Nachkriegszeit passte sich das Programm aber erstmals an ein jugendliches Publikum an. Ein Fernsehgerät hatte kaum jemand im Wohnzimmer und das Programm war mager. Die zahlreichen Kinos warben mit skandalträchtigen Filmen um die Gunst des Publikums. Ab 1956 erschien die Zeitschrift BRAVO. Zum ersten Mal gab es ein Medium, das sich an den Interessen Jugendlicher orientierte. Auf der ersten Ausgabe war Marylin Monroe zu sehen, darunter die Frage: „Haben auch Marylins Kurven geheiratet?“ Die großen Stars der ersten Jahre waren James Dean und Peter Kraus, bevor in den 60er Jahren die Beatles übernahmen. Nach dem Summer of Love klärte Dr. Sommer über Liebe und Sex auf. Die allmächtige Deutungshoheit der Kirche über das moralische Verhalten Pubertierender begann zu bröckeln, wenn auch nur langsam. Die erste Foto-Love-Story mit nacktem Busen folgte erst 1982. Bis in die 1970er Jahre beschränkten sich die Möglichkeiten heranwachsender Innsbrucker Großteils auf Wirtshausstuben, Schützenverein und Blasmusik. Erst nach und nach eröffneten Bars, Discos, Nachtlokale, Kneipen und Veranstaltungsräumlichkeiten. Veranstaltungen wie der 5 Uhr Tanztee im Sporthotel Igls lockten paarungswillige junge Menschen an. Das Cafe Central wurde zur „zweiten Heimat langhaariger Jugendlicher“, wie die Tiroler Tageszeitung 1972 entsetzt feststellte. Etablissements wie der Falknerkeller in der Gilmstraße, der Uptown Jazzsalon in Hötting, der Jazzclub in der Hofgasse, der Clima Club im Saggen, der Scotch Club in der Angerzellgasse und die Tangente in der Bruneckerstraße hatten mit der traditionellen Tiroler Bier- und Weinstube nichts gemeinsam. Die Auftritte der Rolling Stones und Deep Purples in der Olympiahalle 1973 waren der vorläufige Höhepunkt des Innsbrucker Frühlingserwachens. Innsbruck wurde damit zwar nicht zu London oder San Francisco, zumindest einen Hauch Rock´n´Roll hatte man aber eingeatmet. Das, was als 68er Bewegung im kulturellen Gedächtnis bis heute verankert ist, fand im Heiligen Land kaum statt. Weder Arbeiter noch Studenten gingen in Scharen auf die Barrikaden. Der Historiker Fritz Keller bezeichnete die 68er Bewegung Österreichs als „Mailüfterl“. Trotzdem war die Gesellschaft still und heimlich im Wandel. Ein Blick in die Jahreshitparaden gibt einen Hinweis darauf. Waren es 1964 noch Kaplan Alfred Flury und Freddy mit „Lass die kleinen Dinge“ und „Gib mir dein Wort“ sowie die Beatles mit ihrer deutschen Version von „Komm, gib mir deine Hand die die Top 10 dominierten, änderte sich der Musikgeschmack in den Jahren bis in die 1970er. Zwar fanden sich auch dann immer noch Peter Alexander und Mireille Mathieu in den Charts. Ab 1967 waren es aber internationale Bands mit fremdsprachigen Texten wie The Rolling Stones, Tom Jones, The Monkees, Scott McKenzie, Adriano Celentano oder Simon und Garfunkel, die mit teils gesellschaftskritischen Texten die Top Positionen in großer Dichte einnahmen.

Diese Veränderung rief eine Gegenreaktion hervor. Die Speerspitze der konservativen Konterrevolution war der Innsbrucker Bischof Paulus Rusch. Zigaretten, Alkohol, allzu freizügige Mode, Auslandsurlaube, arbeitende Frauen, Nachtlokale, vorehelicher Geschlechtsverkehr, die 40-Stundenwoche, sonntägliche Sportveranstaltungen, Tanzabende, gemischte Geschlechter in Schule und Freizeit – das alles war dem strengen Kirchenmann und Anhänger des Herz-Jesu-Kultes streng zuwider. Peter Paul Rusch war 1903 in München zur Welt gekommen und in Vorarlberg als jüngstes von drei Kindern in einem gutbürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Beide Elternteile und seine ältere Schwester starben an Tuberkulose, bevor er die Volljährigkeit erreicht hatte. Rusch musste im jugendlichen Alter von 17 in der kargen Nachkriegszeit früh für sich selbst sorgen. Die Inflation hatte das väterliche Erbe, das ihm ein Studium hätte finanzieren können, im Nu aufgefressen. Rusch arbeitete sechs Jahre lange bei der Bank für Tirol und Vorarlberg, um sich sein Theologiestudium finanzieren zu können. 1927 trat er ins Collegium Canisianum ein, sechs Jahre später wurde er zum Priester des Jesuitenordens geweiht. Seine steile Karriere führte den intelligenten jungen Mann als Kaplan zuerst nach Lech und Hohenems und als Leiter des Teilpriesterseminars zurück nach Innsbruck. 1938 wurde er Titularbischof von Lykopolis und Apostolischer Administrator für Tirol und Vorarlberg. Als jüngster Bischof Europas musste er die Schikanen der nationalsozialistischen Machthaber gegenüber der Kirche überstehen. Obwohl seine kritische Einstellung zum Nationalsozialismus bekannt war, wurde Rusch selbst nie inhaftiert. Zu groß war die Furcht der Machthaber davor, aus dem beliebten jungen Bischof einen Märtyrer zu machen.

Nach dem Krieg stand der sozial und politisch engagierte Bischof an vorderster Front beim Wiederaufbau. Die Kirche sollte wieder mehr Einfluss auf den Alltag der Menschen nehmen. Sein Vater hatte sich vom Zimmermann zum Architekten hochgearbeitet und ihm wohl ein Faible für das Bauwesen mitgegeben. Dazu kamen seine eigenen Erfahrungen bei der BTV. Dank seiner Ausbildung als Bänker erkannte Rusch die Möglichkeiten für die Kirche sich als Helfer in der Not zu engagieren und zu profilieren. Nicht nur die im Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Kirchen wurden wiederaufgebaut. Die Katholische Jugend engagierte sich unter Ruschs Führung unentgeltlich bei der Errichtung der Heiligjahrsiedlung in der Höttinger Au. Die Diözese kaufte dafür einen Baugrund vom Ursulinenorden. Die Kredite für die Siedler wurden zinsfrei von der Kirche vorgestreckt. Sein rustikales Voranschreiten in der Wohnungsfrage sollte ihm Jahrzehnte später den Titel „Roter Bischof“ bescheren. In den bescheidenen Häuschen mit Selbstversorgergarten ganz nach der Vorstellung des dogmatischen und genügsamen „Arbeiterbischofs“ fanden 41 bevorzugt kinderreiche Familien eine neue Heimat.

Durch die Linderung der Wohnungsnot sollten die größten Bedrohungen im Kalten Krieg, Kommunismus und Sozialismus, von seiner Gemeinde fernhalten. Der vom Kommunismus vorgeschriebene Atheismus wie auch der konsumorientierte Kapitalismus, der nach dem Krieg aus den USA schwappend in Westeuropa Einzug gehalten hatte, waren ihm ein Gräuel. 1953 erschien Ruschs Buch „Junger Arbeiter, wohin?“. Was nach revolutionärer, linker Lektüre aus dem Kreml klingt, zeigte die Grundsätze der Christlichen Soziallehre, die sowohl Kapitalismus wie auch Sozialismus geißelte. Familien sollten bescheiden leben, um mit den moderaten finanziellen Mitteln eines alleinerziehenden Vaters in christlicher Harmonie zu leben. Unternehmer, Angestellte und Arbeiter sollten eine friedliche Einheit bilden. Kooperation statt Klassenkampf, die Basis der heutigen Sozialpartnerschaft. Jedem sein Platz in christlichem Sinne, eine Art modernes Feudalsystem, das bereits im Ständestaat Dollfuß´ zur Anwendung geplant war. Seine politischen Ansichten teilte er mit Landeshauptmann Eduard Wallnöfer und Bürgermeister Alois Lugger, die gemeinsam mit dem Bischof die Heilige Dreifaltigkeit des konservativen Tirols der Zeit des Wirtschaftswunders bildeten. Dazu kombinierte Rusch einen latenten, in Tirol auch nach 1945 weit verbreiteten katholischen Antisemitismus, der dank Verirrungen wie der Verehrung des Anderle von Rinn lange als Tradition halten konnte.

Ein besonderes Anliegen war dem streitbaren Jesuiten Erziehung und Bildung. Die gesellschaftliche Formung quer durch alle Klassen durch die Soldaten Christi konnte in Innsbruck auf eine lange Tradition zurückblicken. Der Jesuitenpater und vormalige Gefängnisseelsorger Alois Mathiowitz (1853 – 1922) gründete 1909 in Pradl den Peter-Mayr-Bund. Sein Ansatz war es, Jugendliche über Freizeitgestaltung und Sport und Erwachsene aus dem Arbeitermilieu durch Vorträge und Volksbildung auf den rechten Weg zu bringen. Das unter seiner Ägide errichtete Arbeiterjugendheim in der Reichenauerstraße dient bis heute als Jugendzentrum und Kindergarten. Auch Rusch hatte Erfahrung mit Jugendlichen. 1936 war er in Vorarlberg zum Landesfeldmeister der Pfadfinder gewählt worden. Trotz eines Sprachfehlers war er ein charismatischer Typ, und bei seinen jungen Kollegen und Jugendlichen überaus beliebt. Nur eine fundierte Erziehung unter den Fittichen der Kirche nach christlichem Modell konnte seiner Meinung nach das Seelenheil der Jugend retten. Um jungen Menschen eine Perspektive zu geben und sie in geordnete Bahnen mit Heim und Familie zu lenken, wurde das Jugendbausparen gestärkt. In den Pfarren wurden Kindergärten, Jugendheime und Bildungseinrichtungen wie das Haus der Begegnung am Rennweg errichtet, um von Anfang an die Erziehung in kirchlicher Hand zu haben. Der allergrößte Teil des sozialen Lebens der Stadtjugend spielte sich nicht in verruchten Spelunken ab. Den meisten Jugendlichen fehlte schlicht und ergreifend das Geld, um regelmäßig in Lokalen zu verkehren. Viele fanden ihren Platz in den halbwegs geordneten Bahnen der katholischen Jugendorganisationen. Neben dem ultrakonservativen Bischof Rusch wuchs eine Generation liberaler Kleriker heran, die sich in die Jugendarbeit einbrachten. In den 1960er und 70er Jahren agierten in Innsbruck zwei kirchliche Jugendbewegungen mit großem Einfluss. Verantwortlich dafür waren Sigmund Kripp und Meinrad Schumacher, die mit neuen Ansätzen in der Pädagogik und einem offeneren Umgang mit heiklen Themen wie Sexualität und Rauschmitteln Teenager und junge Erwachsene für sich gewinnen konnten. Für die Erziehung der Eliten im Sinne des Jesuitenordens sorgte in Innsbruck seit 1578 die Marianische Kongregation. Diese Jugendorganisation, bis heute als MK bekannt, nahm sich den Gymnasialschülern an. Die MK war streng hierarchisch strukturiert, um den jungen Soldaten Christi von Anfang an Gehorsam beizubringen. 1959 übernahm Pater Sigmund Kripp die Leitung der Organisation. Die Jugendlichen errichteten unter seiner Führung mit finanzieller Unterstützung durch Kirche, Staat, Eltern und mit viel Eigenleistung Projekte wie die Mittergrathütte samt eigener Materialseilbahn im Kühtai und das legendäre Jugendheim Kennedyhaus in der Sillgasse. Bei der Grundsteinlegung dieses Jugendzentrums, das mit knapp 1500 Mitgliedern zum größten seiner Art in Europa werden sollte, waren Bundeskanzler Klaus und Mitglieder der amerikanischen Botschaft anwesend, war der Bau doch dem ersten katholischen, erst kürzlich ermordeten Präsidenten der USA gewidmet.

Die andere kirchliche Jugendorganisation Innsbrucks war das Z6. Stadtjugendseelsorger Kaplan Meinrad Schumacher kümmerte sich im Rahmen der Aktion 4-5-6 um alle Jugendlichen, die in der MK oder der Katholischen Hochschülerschaft keinen Platz hatten. Arbeiterkinder und Lehrlinge trafen sich in verschiedenen Jugendheimen wie Pradl oder der Reichenau, bevor 1971 das neue, ebenfalls von den Mitgliedern selbst errichtete Zentrum in der namensgebenden Zollerstraße 6 eröffnet wurde. Die Leitung übernahm Josef Windischer. Das Z6 hatte schon mehr mit dem zu tun, was auf der Leinwand von Dennis Hopper und Peter Fonda auf ihren Motorrädern in Easy Rider vorgezeigt wurde. Hier ging es rauer zu als in der MK. Rockerbanden wie die Santanas, Kleinkriminelle und Drogenabhängige verbrachten ihre Freizeit ebenfalls im Z6. Während Schumacher mit den „braven“ Jugendlichen oben sein Programm abspulte, bevölkerte Windischer mit den Outsiders das Untergeschoß, um auch den verirrten Schäfchen so gut als möglich beizustehen.

Ende der 1960er Jahre beschlossen sowohl die MK wie auch das Z6 sich auch für Nichtmitglieder zu öffnen. Mädchen und Bubengruppen wurden teilweise zusammengelegt und auch Nicht-Mitglieder wurden eingelassen. Die beiden Jugendzentren hatten zwar unterschiedliche Zielgruppen, das Konzept aber war gleich. Theologisches Wissen und christliche Moral wurden in spielerischem, altersgerechtem Umfeld vermittelt. Sektionen wie Schach, Fußball, Hockey, Basketball, Musik, Kinofilme und ein Partykeller holten die Bedürfnisse der Jugendlichen nach Spiel, Sport und der Enttabuisierung der ersten sexuellen Erfahrungen ab. Die Jugendzentren boten einen Raum, in dem sich Jugendliche beider Geschlechter begegnen konnten. Besonders die MK blieb aber eine Institution, die nichts mit dem wilden Leben der 68er, wie es in Filmen gerne transportiert wird, zu tun hatte. So fanden zum Beispiel Tanzkurse nicht im Advent, Fasching oder an Samstagen statt, für unter 17jährige waren sie überhaupt verbotene Früchte.

Trotzdem gingen die Jugendzentren zu weit für Bischof Rusch. Die kritischen Beiträge in der MK-Zeitung Wir diskutieren, die immerhin eine Auflage von über 2000 Stück erreichte, fanden immer seltener sein Gefallen. Solidarität mit Vietnam war das eine, aber Kritik an Schützen und Bundesheer konnten nicht geduldet werden. Nach jahrelangen Streitigkeiten zwischen Bischof und Jugendzentrum kam es 1973 zum Showdown. Als Pater Kripp sein Buch Abschied von morgen veröffentlichte, in dem er von seinem pädagogischen Konzept und der Arbeit in der MK berichtete, kam es zu einem nicht öffentlichen Verfahren innerhalb der Diözese und des Jesuitenordens gegen den Leiter des Jugendzentrums. Trotz massiver Proteste von Eltern und Mitgliedern wurde Kripp entfernt. Weder die innerkirchliche Intervention durch den bedeutenden Theologen Karl Rahner noch eine vom Künstler Paul Flora ins Leben gerufene Unterschriftenaktion oder regionale und überregionale Empörung in der Presse konnte den allzu liberalen Pater vor dem Zorn Ruschs retten, der sich für die Amtsenthebung sogar den päpstlichen Segen aus Rom zusichern ließ.

Im Juli 1974 war es vorübergehend auch mit dem Z6 vorbei. Artikel über die Antibaby-Pille und Kritik der Z6-Zeitung an der katholischen Kirche waren zu viel für den strengen Bischof. Rusch ließ kurzerhand die Schlüssel des Jugendzentrums austauschen, eine Methode, die er auch bei der Katholischen Hochschülerschaft angewendet hatte, als diese sich zu nahe an eine linke Aktionsgruppe annäherte. Die Tiroler Tageszeitung vermerkte am 1. August 1974 in einem kleinen Artikel dazu:

„In den letzten Wochen war es zwischen den Erziehern und dem Bischof zu tiefgreifenden Auseinandersetzungen über Grundsatzprobleme gekommen. Nach den Worten des Bischofs hätten die im „Z 6“ vertretenen Auffassungen „mit der kirchlichen Lehre nicht mehr übereingestimmt“. So seien den Jugendlichen von der Leitung des Zentrums absolute Gewissensfreiheit ohne gleichzeitige Anerkennung objektiver Normen zugebilligt und auch geschlechtliche Beziehungen vor der Ehe erlaubt worden.“

Sein Festhalten an konservativen Werten und seine Sturheit waren es, die Ruschs Ansehen in seinen letzten 20 Lebensjahren beschädigten. Als er 1964 zum ersten Bischof der neu gegründeten Diözese Innsbruck geweiht wurde, änderten sich die Zeiten. Der progressive mit praktischer Lebenserfahrung von einst wurde vom modernen Leben einer neuen Generation und den Bedürfnissen der sich etablierenden Konsumgesellschaft überholt. Die ständige Kritik des Bischofs am Lebensstil seiner Schäfchen und das sture Festhalten an seinen allzu konservativen Werten gepaart mit teils skurrilen Aussagen machten aus dem Mitbegründer der Entwicklungshilfe Bruder in Not, dem jungen, anpackenden Bischof des Wiederaufbaus, ab den späten 1960er Jahren einen Grund für den Kirchenaustritt. Sein Konzept von Umkehr und Buße trieb skurrile Blüten. So forderte er von den Tirolern Schuld und Sühne für ihre Verfehlungen während der NS-Zeit, bezeichnete aber gleichzeitig die Entnazifizierungsgesetze als zu weitgreifend und streng. Auf die neuen sexuellen Gepflogenheiten und die Abtreibungsgesetze unter Bundeskanzler Kreisky erwiderte er, dass Mädchen und junge Frauen, die verfrüht geschlechtlichen Umgang haben, bis zu zwölfmal häufiger von Krebserkrankungen der Mutterorgane betroffen seien. Hamburg bezeichnete Rusch als Sündenbabel und er vermutete, dass die schlichten Gemüter der Tiroler Bevölkerung Phänomenen wie Tourismus und Nachtlokalen nicht gewachsen seien und sie zu unmoralischem Verhalten verführten. Er fürchtete, dass Technologie und Fortschritt den Menschen allzu unabhängig von Gott machen. Er war streng gegen die neue Sitte des Doppelverdienstes. Der Mensch sollte mit einem spirituellen Einfamilienhaus mit Gemüsegarten zufrieden sein und nicht nach mehr streben, Frauen sollten sich auf ihre traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter kümmern.

1973 wurde Bischof Rusch nach 35 Jahren an der Spitze der Kirchengemeinde Tirols und Innsbrucks zum Ehrenbürger der Stadt Innsbruck ernannt. 1981 trat er von seinem Amt zurück. 1986 fand Innsbrucks erster Bischof seine letzte Ruhe im Dom St. Jakob. Das Bischof-Paulus-Studentenheim bei der unter ihm errichteten Kirche Petrus Canisius in der Höttinger Au erinnert an ihn.

Das Jugendzentrum Z6 übersiedelte nach seiner Schließung 1974 in die Andreas-Hofer-Straße 11, bevor es seine bis heute bestehende Heimstätte in der Dreiheiligenstraße fand, mitten im Arbeiterviertel der Frühen Neuzeit gegenüber der Pestkirche. Jussuf Windischer blieb nach seiner Mitarbeit in Sozialprojekten in Brasilien in Innsbruck. Der Vater von vier Kindern arbeitete weiterhin mit sozialen Randgruppen, war Dozent an der Sozialakademie, Gefängnisseelsorger und Leiter des Caritas Integrationshauses in Innsbruck.

Auch die MK besteht bis heute, auch wenn es das Kennedyhaus, das direkt nach dem Abschied Kripps von den Mitgliedern in Sigmund-Kripp-Haus umbenannt wurde, nicht mehr gibt. Kripp wurde 2005 von seinem ehemaligen Sodalen und späteren Vizebürgermeister wie vor ihm Bischof Rusch zum Ehrenbürger der Stadt Innsbruck ernannt.

Innsbruck und der Nationalsozialismus

In den 1920er und 30er wuchs und gedieh die NSDAP auch in Tirol. Die erste Ortsgruppe der NSDAP in Innsbruck wurde bereits 1923 gegründet. Mit „Der Nationalsozialist – Kampfblatt für Tirol und Vorarlberg“ erschien ein eigenes Wochenblatt. 1933 erlebte die NSDAP mit dem Rückenwind aus Deutschland auch in Innsbruck einen kometenhaften Aufstieg. Die allgemeine Unzufriedenheit und Politikverdrossenheit der Bürger und theatralisch inszenierte Fackelzüge durch die Stadt samt hakenkreuzförmiger Bergfeuer auf der Nordkette im Wahlkampf verhalfen der Partei zu einem großen Zugewinn. Über 1800 Innsbrucker waren Mitglied der SA, die ihr Quartier in der Bürgerstraße 10 hatte. Konnten die Nationalsozialisten bei ihrem ersten Antreten bei einer Gemeinderatswahl 1921 nur 2,8% der Stimmen erringen, waren es bei den Wahlen 1933 bereits 41%. Neun Mandatare, darunter der spätere Bürgermeister Egon Denz und der Gauleiter Tirols Franz Hofer, zogen in den Gemeinderat ein. Nicht nur die Wahl Hitlers zum Reichskanzler in Deutschland, auch Kampagnen und Manifestationen in Innsbruck verhalfen der ab 1934 in Österreich verbotenen Partei zu diesem Ergebnis. Wie überall waren es auch in Innsbruck vor allem junge Menschen, die sich für den Nationalsozialismus begeisterten. Das Neue, das Aufräumen mit alten Hierarchien und Strukturen wie der katholischen Kirche, der Umbruch und der noch nie dagewesene Stil zogen sie an. Besonders unter den großdeutsch gesinnten Burschen der Studentenverbindungen und vielfach auch unter Professoren war der Nationalsozialismus beliebt.

Als der Anschluss Österreichs an Deutschland im März 1938 erfolgte, kam es zu bürgerkriegsähnlichen Szenen. Bereits im Vorfeld des Einmarsches war es immer wieder zu Aufmärschen und Kundgebungen der Nationalsozialisten gekommen, nachdem das Verbot der Partei aufgehoben worden war. Noch bevor Bundeskanzler Schuschnigg seine letzte Rede an das Volk vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten mit den Worten „Gott schütze Österreich“ am 11. März 1938 geschlossen hatte, rotteten sich bereits die Nationalsozialisten in der Innenstadt zusammen um den Einmarsch der deutschen Truppen vorzufeiern. Die Polizei des Ständestaates war dem Aufruhr der organisierten Manifestationen teils gewogen, teils stand sie dem Treiben machtlos gegenüber. Landhaus und Maria-Theresien-Straße wurden zwar abgeriegelt und mit Maschinengewehrständen gesichert, an ein Durchgreifen seitens der Exekutive war aber nicht zu denken. „Ein Volk – ein Reich – ein Führer“ hallte durch die Stadt. Die Bedrohung des deutschen Militärs und der Aufmarsch von SA-Truppen beseitigten die letzten Zweifel. Mehr und mehr schloss sich die begeisterte Bevölkerung an. Am Tiroler Landhaus, damals noch in der Maria-Theresienstraße, sowie im provisorischen Hauptquartier der Nationalsozialisten im Gasthaus Alt-Innsprugg, wurde die Hakenkreuzfahne gehisst.

Am 12. März empfingen die Innsbrucker das deutsche Militär frenetisch. Um die Gastfreundschaft gegenüber den Nationalsozialisten sicherzustellen, ließ Bürgermeister Egon Denz jedem Arbeiter einen Wochenlohn auszahlen. Am 5. April besuchte Adolf Hitler persönlich Innsbruck, um sich von der Menge feiern zu lassen. Archivbilder zeigen eine euphorische Menschenmenge in Erwartung des Führers, des Heilsversprechers. Auf der Nordkette wurden Bergfeuer in Hakenkreuzform entzündet. Die Volksbefragung am 10. April ergab eine Zustimmung von über 99% zum Anschluss Österreichs an Deutschland. Die Menschen waren nach der wirtschaftlichen Not der Zwischenkriegszeit, der Wirtschaftskrise und den Regierungen unter Dollfuß und Schuschnigg müde und wollten Veränderung. Welche Art von Veränderung, war im ersten Moment weniger wichtig als die Veränderung an und für sich. „Es denen da oben zu zeigen“, das war Hitlers Versprechen. Wehrmacht und Industrie boten jungen Menschen eine Perspektive, auch denen, die mit der Ideologie des Nationalsozialismus an und für sich wenig anfangen konnten. Dass es immer wieder zu Gewaltausbrüchen kam, war für die Zwischenkriegszeit in Österreich ohnehin nicht unüblich. Anders als heute war Demokratie nichts, woran sich jemand in der kurzen, von politischen Extremen geprägten Zeit zwischen der Monarchie 1918 bis zur Ausschaltung des Parlaments unter Dollfuß 1933 hätte gewöhnen können. Was faktisch nicht in den Köpfen der Bevölkerung existiert, muss man nicht abschaffen.

Tirol und Vorarlberg wurden in einem Reichsgau zusammengefasst mit Innsbruck als Hauptstadt. Auch wenn der Nationalsozialismus von einem guten Teil der Bevölkerung skeptisch gesehen wurde, gab es kaum organisierten oder gar bewaffneten Widerstand, dazu waren der katholische Widerstand OE5 und die Linke in Tirol nicht stark genug. Unorganisiertes subversives Verhalten der Bevölkerung, vor allem in den erzkatholischen Landgemeinden rund um Innsbruck gab es vereinzelt. Zu allumfassend dominierte der Machtapparat den Alltag der Menschen. Viele Arbeitsstellen und sonstige Annehmlichkeiten des Lebens waren an eine zumindest äußerlich parteitreue Gesinnung gebunden. Eine Inhaftierung blieb dem größten Teil der Bevölkerung zwar erspart, die Angst davor war aber allgegenwärtig.

Das Regime unter Hofer und Gestapochef Werner Hilliges leistete auch ganze Arbeit bei der Unterdrückung. InTirol war die Kirche das größte Hindernis. Während des Nationalsozialismus wurde die katholische Kirche systematisch bekämpft. Katholische Schulen wurden umfunktioniert, Jugendorganisationen und Vereine verboten, Klöster geschlossen, der Religionsunterricht abgeschafft und eine Kirchensteuer eingeführt. Besonders hartnäckige Pfarrer wie Otto Neururer wurden in Konzentrationslager gebracht. Auch Lokalpolitiker wie die späteren Innsbrucker Bürgermeister Anton Melzer und Franz Greiter mussten flüchten oder worden verhaftet. Gewalt und die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung, dem Klerus, politisch Verdächtigen, Zivilpersonen und Kriegsgefangenen auch nur überblicksmäßig zusammenzufassen würde den Rahmen sprengen. Das Hauptquartier der Gestapo befand sich in der Herrengasse 1. Hier wurden Verdächtige schwer misshandelt und teils mit Fäusten zu Tode geprügelt. 1941 wurde in der Rossau in der Nähe des Bauhofs Innsbruck das Arbeitslager Reichenau errichtet. Verdächtige Personen aller Art wurden hier zu Zwangsarbeiten in schäbigen Baracken verwahrt. Über 130 Personen fanden in diesem Lager bestehend aus 20 Baracken den Tod durch Krankheit, die schlechten Bedingungen, Arbeitsunfälle oder Hinrichtungen. Auch im 10 km von Innsbruck entfernten Dorf Kematen kamen im Messerschmitt Werk Gefangene zum Zwangseinsatz. Darunter waren politische Häftlinge, russische Kriegsgefangene und Juden. Zu den Zwangsarbeiten gehörten unter anderem die Errichtung der Südtiroler Siedlungen in der Endphase oder die Stollen zum Schutz vor den Luftangriffen im Süden Innsbrucks. In der Klinik Innsbruck wurden Behinderte und vom System als nicht genehm empfundene Menschen wie Homosexuelle zwangssterilisiert.

Die Erinnerungsorte an die Zeit des Nationalsozialismus sind rar gesät. Das Tiroler Landhaus mit dem Befreiungsdenkmal und das Gebäude der Alten Universität sind die beiden auffälligsten Denkmäler. Der Vorplatz der Universität und eine kleine Säule am südlichen Eingang der Klinik wurden ebenfalls im Gedenken an das wohl dunkelste Kapitel Österreichs Geschichte gestaltet.