Theater, Bauernbühnen, Kinos & Kuno

Theater, Bauernbühnen, Kinos & Kuno

Das Tiroler Landestheater gegenüber der Hofburg mit seine klassizistischen Fassade ist bis heute das auffälligste Denkmal bildungsbürgerlicher, städtischer Abendunterhaltung der Stadt. Seit seinem Bestehen fristete dieses Haus der Hochkultur allerdings zu einem großen Teil ein tristes Dasein, was die Zuschauerzahlen anbelangt. Von barocken Stücken rund um das Leiden Christi des 16. Jahrhunderts bis zu gewagten, vom Publikum oft mit wenig Applaus honorierten Inszenierungen knapp 500 Jahre später war das Treiben im Landestheater stets das Steckenpferd einer kleinen Elite. Die Mehrheit der Innsbrucker vertrieb sich die Zeit mit profanen Vergnügungen.

Schausteller und fahrendes Volk waren in Städten immer schon gern gesehene Gäste. Nicht anders als heute gab es auch in vergangenen Zeiten eine strenge Zensur öffentlicher Darstellungen. Was heute Altersbeschränkungen bei Kinofilmen sind, waren früher Einschränkungen von Gott nicht gefälligen Aufführungen bis hin zu kompletten Verboten von Theater und Schauspiel unter besonders frommen Landesfürsten. Mit der steigenden Verbürgerlichung und aufgeklärteren Moralvorstellungen wurden die Regeln aber nach und nach lockerer.

Das Pradler Bauerntheater, die älteste bis heute institutionalisierte volkstümliche Innsbrucker Theatergruppe, gründete sich nach eigenen Angaben 1762. Der erste Spielort war zwar eine Freiluftbühne in der Höttinger Au und neben Bauern waren auch Handwerker und Studenten Teil des Ensembles, der Namens- und Herkunftsehre soll das an dieser Stelle aber keinen Abbruch tun. Während im Landestheater oft vor halbleeren Rängen gespielt wurde, erfreuten sich die Laiendarsteller mit ihren Lustspielen großer Beliebtheit. Angestellte und Arbeiter pilgerten am Wochenende aus der Stadt zu den Spielorten in den umliegenden Dörfern oder genossen in Wirtshäusern die abendliche Zerstreuung. Besonders beliebt waren die sogenannten Ritterspiele mit entführten Prinzessinnen, heldenhaften Rettern und tollpatschigen Bösewichten. Anders als in den ernsten Stücken im bürgerlichen Theater traten die Darsteller der Bauerntheater mit den Besuchern in Kontakt. Zwischenrufe von den Rängen wurden nicht unterbunden, sondern spontan ins Stück eingebaut. Es konnte sogar vorkommen, dass das nicht immer nüchterne Publikum handgreiflich in die Handlung eingriff.

Mit zunehmendem Erfolg begann nach und nach eine Professionalisierung. 1870 übersiedelte das Pradler Bauerntheater in einen zur Bühne umgebauten Heustadl am Lodronischen Hof in der Egerdachstraße. Innsbruck besaß in der Zeit vor dem Siegeszug des Fernsehens eine ganze Reihe an Theatern und Lokalen, die ihr Publikum mit Theaterstücken und Musik unterhielten. 1892 eröffnete die Löwenhaus-Bühne am Rennweg, wo heute das Tiroler Landesstudio des ORF beheimatet ist. Das Holzgebäude brannte in den späten 50er Jahren, pünktlich zum Aufstieg des staatlichen Rundfunks ab. 1898 waren die Pradler auf Gastspiel im Ronacher in Wien. Der junge und ehrgeizige Ferdinand Exl (1875 – 1942) beschritt einige Jahre später mit einem Teil der Truppe neue Wege. Lange galt die Weisheit: „Wer in ein Bauerntheater gehen will, kommt im Theater nicht auf seine Rechnung und wer im Theater nicht nur Unterhaltung, sondern literarische Anregung sucht, geht nicht ins Bauerntheater.“ Exl erkannte den Trend der Zeit. Angestellte und Arbeiter konnten sich zwar die horrenden Ticketpreise des Landestheaters nicht leisten und wollten auch keine sich ziehenden Wagneropern oder Stücke wie Die Leiden des jungen Werther sehen, eine gewisse Qualität in Inhalt und Darstellung erwartete man sich aber. Mit den sogenannten literarischen Volksstücken namhafter heimischer Autoren wie Ludwig Anzengruber, Franz Kranewitter oder Karl Schönherr vereinte Exl Unterhaltung und Niveau. Anzengruber fasste die Entwicklung zusammen:

„Die Anzengruber’schen Tiroler singen nicht nur Schnaderhüpfel, platteln d’Schuh, fluchen wie Kroaten und raufen, sondern sie sind auch Menschen mit einer subtilen Psyche, die sich über die verschiedensten Probleme ihre eigenen Gedanken machen, ihre eigene Philosophie entwickeln.“

Das erste von Exl inszenierte Stück Der Pfarrer von Kirchfeld aus der Feder Anzengrubers kam 1902 im Österreichischen Hof in Wilten auf die Bühne. Die Truppe bestand vor allem aus Mitgliedern der Familie Exl und Auer. 1903 zog die als Exl Bühne bekannte Schauspielertruppe ins Adambräu in der Adamgasse, von 1904 bis 1915 spielten Publikumshits wie Kranewitters Stücke Michael Gaismair und Andre Hofer im Löwenhaus beim Hofgarten. Neben den Stücken wurde für Touristen auch landestypische Unterhaltung wie Zithervorträge und „echter, fescher Tiroler Schuhplattler-Tanz“ geboten. 1904 startete die erste internationale Tournee in die Schweiz und nach Deutschland. Presse und Publikum waren von den deutschnational angehauchten Stücken gespielt von kernigen Tiroler Burschen und hübschen Mädchen begeistert. 1910 nahm Exl Abschied vom Dasein als Amateurtruppe und stellte neben einigen Altgedienten vor allem „Stadtleut“ und professionelle Schauspieler an.

Der Erste Weltkrieg und die damit einhergehenden Reisebeschränkungen bremste weitere Tourneen aber aus. Die Truppe wurde Teil des Innsbrucker Stadttheaters, dessen Publikum in den harten Zeiten ebenfalls empfänglich für die leichtere Kost war. Für die Bühnenbilder war unter anderem Ernst Nepo zuständig, ein Künstler, der sich durch seine Deutschtümelei und einem frühen Beitritt zur NSDAP auszeichnete.

Nach den härtesten Nachkriegsjahren ging es wieder bergauf. Ab 1924 bespielte die Exl Bühne neben dem Stadttheater im Winter auch das Raimundtheater und das Wiener Komödienhaus regelmäßig. Die politischen Entwicklungen der 1930er Jahre kamen dem deutschen Volksgeist, der vielen Stücken innewohnte, die Exl auf die Bühne brachte, sehr zugute. Wie Nepo trat auch er 1933 der in Österreich verbotenen NSDAP bei. Ein Jahr später plante er die erste Tournee durch das Deutsche Reich. Die von Dollfuß angeführte österreichische Regierung untersagte die Auftritte in einem letzten Aufbäumen gegen die Nationalsozialisten. Erst 1935 konnte die Exl Bühne in Berlin Karl Schönherrs Stück Glaube und Heimat aufführen. Die Berliner Morgenpost vom 4.4.1935 beschrieb das Stück als „…Kunst, die aus der Tiefe deutschen Volkstums strömt und zurückfließt in das Herz ergriffener und dankbarer Zuhörer“. Nach 1938 bekam Exl auch in Wien medialen Rückenwind und wurde als „…Gegenpol gegen den völlig verjudeten, künstlerisch bolschewisierten… Theaterbetrieb“ gefeiert. 1942 verstarb der Gründer der Exl Bühne. Seine Frau und sein Sohn übernahmen den Betrieb und wurden nach dem Krieg Teil des Tiroler Landestheaters. In den 1950er gelang in West- und Ostdeutschland noch einmal eine erfolgreiche Tournee, bevor sich die Theatergruppe 1956 auflöste.

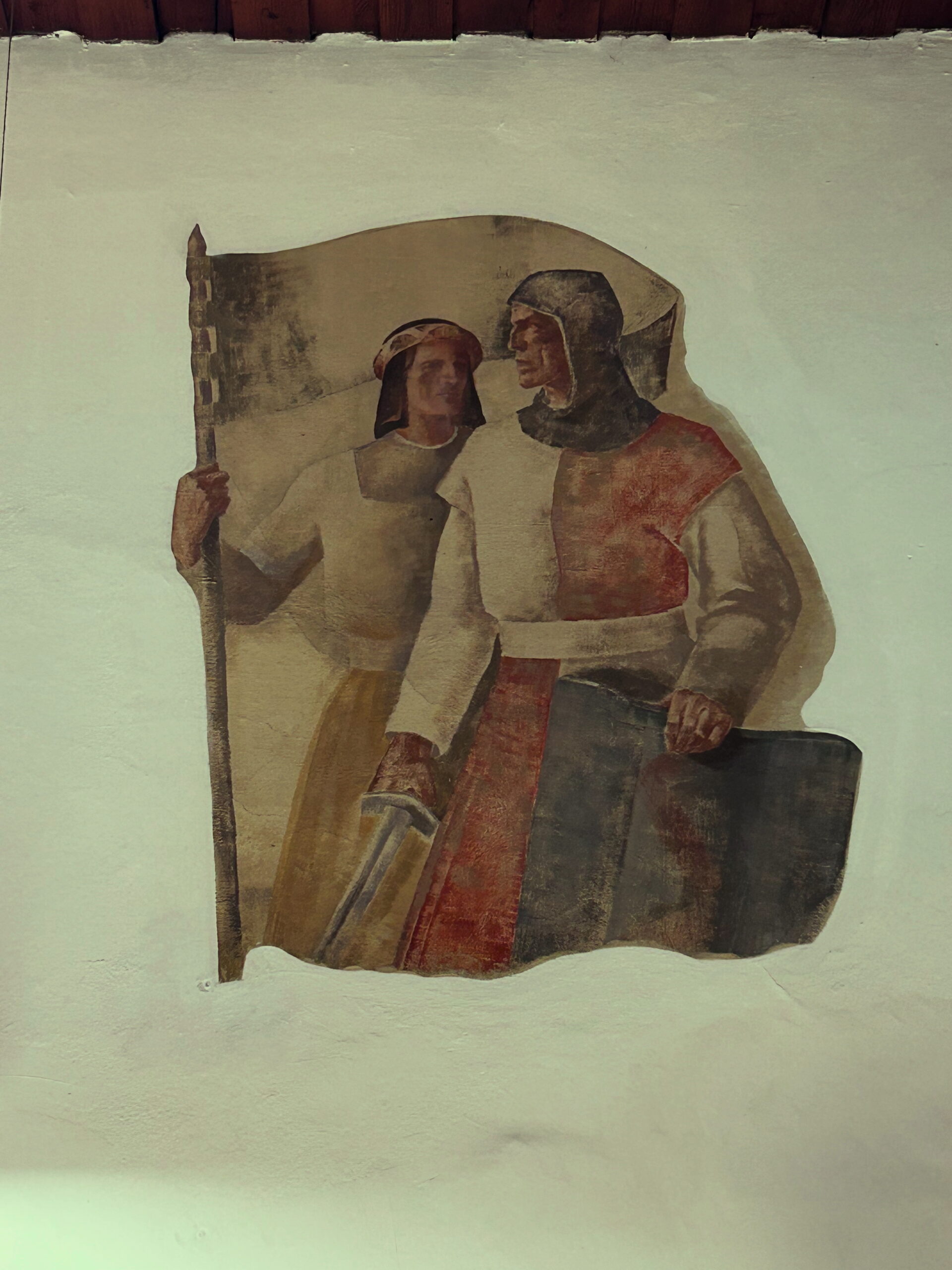

Die Zeiten hatten sich geändert, Cinema killed the Theatre Star. Bewegte Bilder in Kinos machten den Bühnen Konkurrenz. Auch diese Entwicklung hatte der geschäftstüchtige Ferdinand Exl schon früh vorhergesehen. 1912 trat sein Ensemble im französischen Film Speckbacher auf, der die Tiroler Erhebung heroisch darstellte. Der erste Kinofilm flimmerte in Innsbruck bereits 1896, nur ein Jahr nach dem ersten Lichtspiel weltweit überhaupt, vor einem faszinierten Publikum über die Leinwand im Stadtsaal. Das Kino wurde schnell Teil des Alltags vieler Menschen. Neben Stummfilmen zeigte man dem Publikum vor allem während des Krieges propagandistisch genehme Nachrichten. Wie Pilze schossen Kinos in den folgenden Jahrzehnten aus dem Boden. 1909 öffnete ein Lichtspielhaus in der Maria-Theresien-Straße 10, das später als Zentral in die Maria-Theresien-Straße 37 übersiedelte. Nach dem Krieg wurde es zum Nonstop Kino, in dem man sein Ticket für einen Durchlauf von Nachrichten, Zeichentrick, Werbung und Spielfilmen bezahlte, der sich ständig wiederholte. 1928 eröffnete das Rote Kreuz die Kammer Lichtspiele in der Wilhelm-Greilstraße, um das neue Vereinsheim zu finanzieren. In der Maria-Theresien-Straße 17 war das Triumph ansässig, das sich als Central bis in die 1990er Jahre halten konnte. Dreiheiligen beherbergte das Forum Kino, wo heute das Jugendheim Z6 ist. 1933 eröffnete in der Höttinger Gasse das Löwenkino, das 1959 als Metropol ins denkmalgeschützte Malfattihaus gegenüber der Innbrücke zog, wo es bis heute besteht. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges öffnete mit den Laurin Lichtspielen Innsbrucks größter Kinosaal inmitten der Südtiroler Siedlung in der Gumppstraße seine Pforten. Robert und Walter Kinigadner, zwei Südtiroler Optanten, die bereits in Brixen Erfahrung in der Kinobranche gesammelt hatten, übernahmen den Betrieb des 800 Zuschauer fassenden Saales. Harmlose Heimatfilme wechselten sich mit NS-Propaganda ab. Auch die Exl-Bühne nutzte das Laurin, das bis in die 1970er Jahre als Kino fungierte, für Theatervorstellungen. Heute befindet sich hinter den Säulen am ehemals pompösen Eingang ein Supermarkt. An der Wand über dem Kassenbereich kann man noch die Wandmalereien rund um die Legende vom sagenhaften Zwergenkönig Laurin und dem deutschen Helden Dietrich von Bern in der typischen Optik nationalsozialistischer Kunst sehen. 1958 eröffnete in den Räumlichkeiten des ehemaligen Katholischen Arbeitervereins Innsbruck das Leokino, das bis heute in Betrieb und fixer Bestandteil der Innsbruck Filmszene ist.

Für eine kurze Zeit koexistierten Kino und Theater, bevor das Kino die Oberhand übernahm. Auf ihrem Höhepunkt 1958 zählten Innsbrucks Lichtspielhäuser unfassbare 3.5 Millionen verkaufter Eintrittskarten. Dann übernahm der Fernseher im eigenen Wohnzimmer nach und nach Information und Abendunterhaltung. Das Kino übernahm neben der Unterhaltung auch in der sexuellen Aufklärung eine Rolle. In den 1970ern flimmerten erstmals nackte Brüste über die Leinwände. Filme wie der Schulmädchenreport oder Josefine Mutzenbacher brachten die sexuelle Revolution auch den Tirolern ein klein wenig näher.

Als der Österreichische Rundfunk 1955 seinen Dienst antrat, hatte noch kaum jemand ein Endgerät, um das dürftige Programm zu empfangen. Das sollte sich rasch ändern. In Innsbruck gibt es mit dem Metropol an der Innbrücke und dem um die Jahrtausendwende errichteten Cineplexx in Wilten noch zwei große Player. Cinematograph und Leokino richten sich abseits der Blockbuster an ein alternatives Publikum. Im August findet im Zeughaus das Open Air Kino statt. Von den Bauerntheatern konnte sich die Pradler Truppe bis heute halten, wenn auch unter neuem Namen. Sie fanden 1958 eine neue Heimat im Kulturgasthaus Bierstindl. Die Laientruppe Innsbrucker Ritterspiele erfreut sich bis heute größter Beliebtheit und voller Ränge. Das Stück Der Schurkische Kuno von Drachenfels belebt alljährlich die Tradition vergangener Jahrhunderte samt Wiederholung der Köpfungsszene und humorvoller Interaktion mit dem Publikum. An Ferdinand Exl erinnert eine Straße im Stadtteil Höttinger Au. Das Landhaus Alpenheim im Saggen, heute besser bekannt als Villa Exl, in dem die Familie ihren Wohnsitz hatte, ist ein sehenswertes Gebäude im Tiroler Heimatstil mit Malereien Raphael Thalers.

Sehenswürdigkeiten dazu…

Villensaggen

Falkstraße / Saggen

Adambräu & Ansitz Windegg

Adamgasse 23

Pradler Bauernhöfe

Pradlerstraße / Egerdachstraße

Tiroler Landestheater & Kongresshaus

Rennweg 3