Stift & Basilika Wilten

Klostergasse 7 / Pastorgasse 2

Basilika Wilten

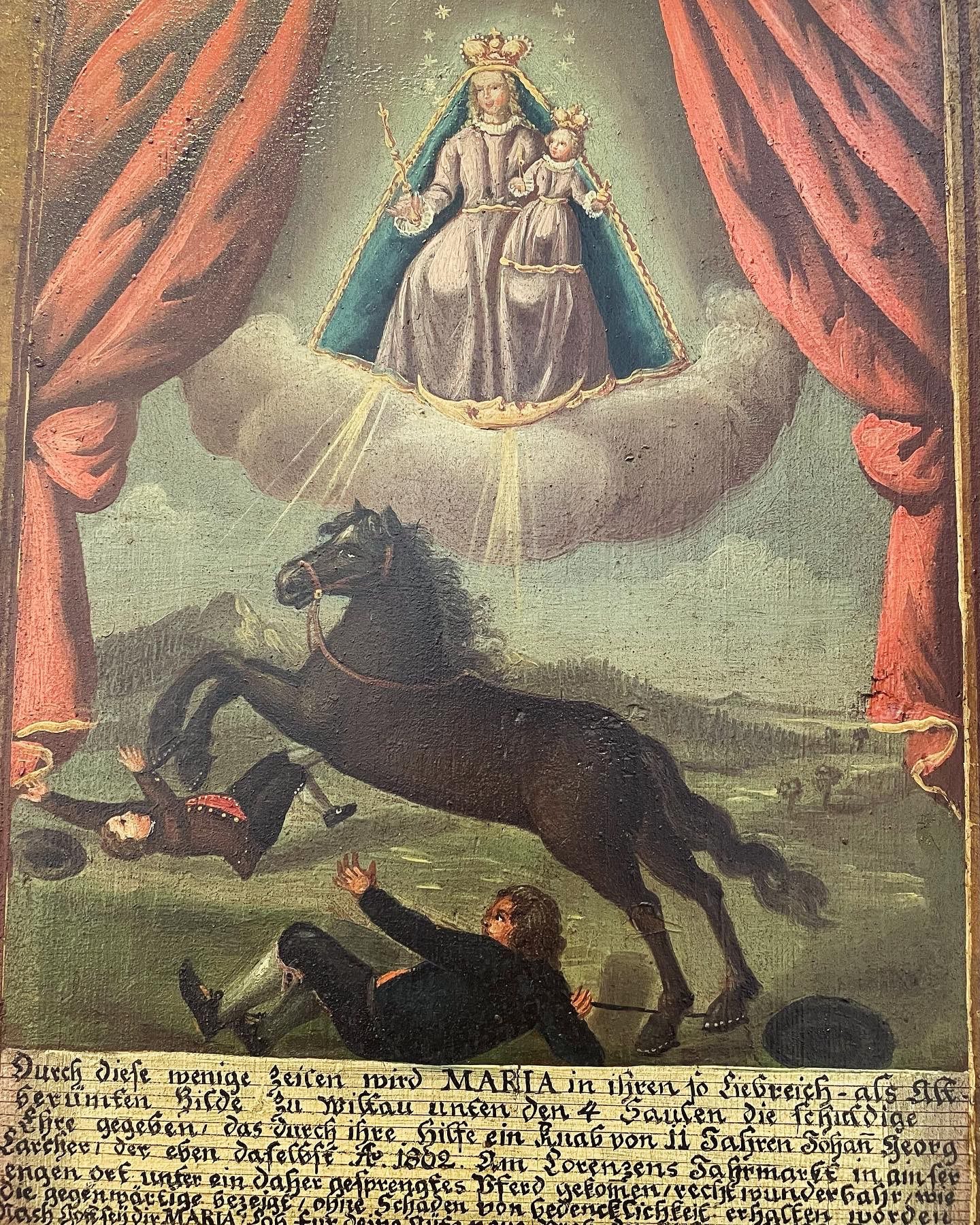

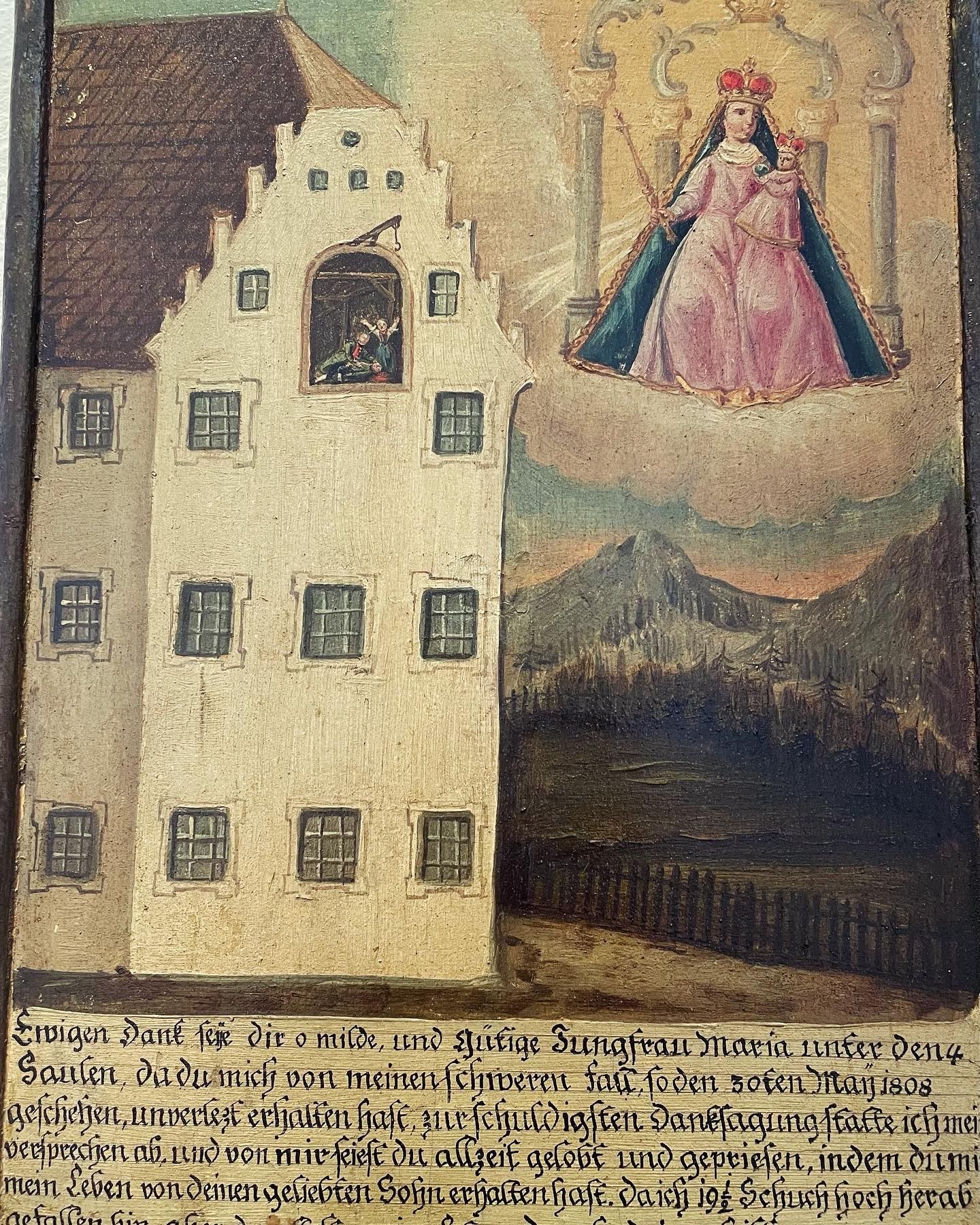

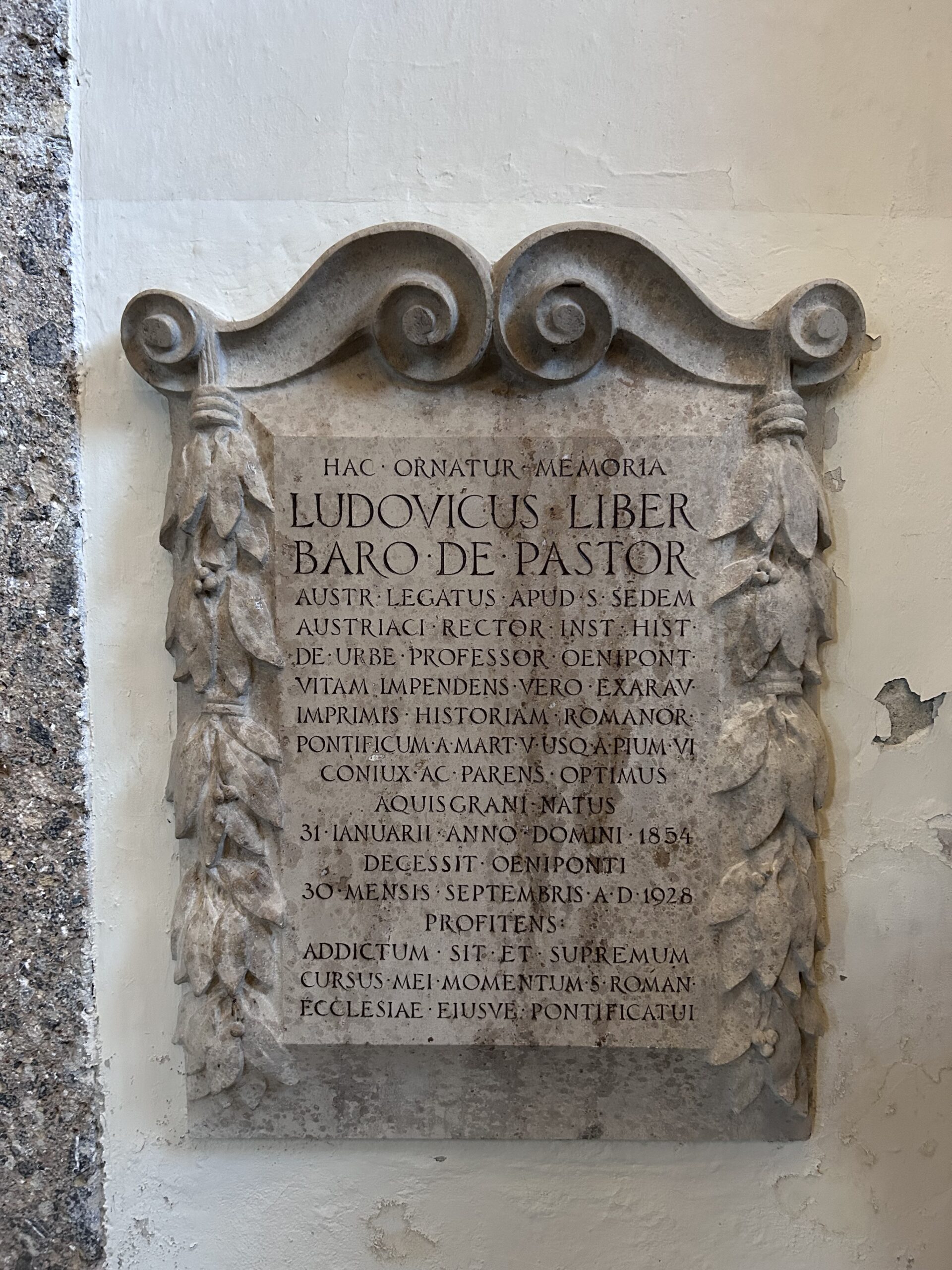

Der Platz des heutigen Stifts Wilten und der Basilika zählt zu den am frühesten besiedelten Teilen des Innsbrucker Stadtgebietes. Spätestens mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion fasste der institutionalisierte Glaube wohl auch im Inntal Fuß. Wo heute die Wiltener Basilika steht, wurde wohl auch schon im 5. Jahrhundert, nachdem das Christentum zur römischen Staatsreligion geworden war, eifrig gebetet. Unter dem heutigen barocken Gotteshaus samt Friedhof wurde ein etwa 25 m langer und 12 m breiter Bau aus dem 5. Jahrhundert nachgewiesen. Die Kirche zählte damit zu den größten der Region in ihrer Zeit. Eine dem Heiligen Laurentius geweihte Kirche wurde 565 zum ersten Mal erwähnt. In einer Urkunde aus dem Jahr 1140 übernahm der Prämonstratenserorden die Basilika als Pfarr- und Taufkirche der Gemeinde Wilten. Forschungen gehen davon aus, dass es sich bei dem Schriftstück wohl um eine Fälschung aus dem 13. Jahrhundert handelt. Urkunden nachträglich unter zweifelhafter Faktenlage anzufertigen war im Mittelalter nicht ungewöhnlich, man denke nur an das Privilegium Maius in der österreichischen Geschichte. Nicht nur war es schwierig bis unmöglich die Fälschung nachzuweisen, wie auch in diesem Fall gab es oft auf weder Gründe noch Interesse an einer Aufdeckung der wahren Tatsachen. Wohl gegen Ende des 12. Jahrhunderts wurde die Basilika als gotischer Neubau errichtet, seit 1259 ist sie als Wallfahrtskirche zu Unserer Hohen Frau oder Maria unter den vier Säulen verbrieft. Die Legende besagt, dass bereits römische Legionäre im zweiten Jahrhundert die Liebe Frau unter den vier Säulen um Beistand in der Not gebeten haben sollen. Die X. Legion der römischen Armee soll unter Kaiser Mark Aurel nach der Überquerung der Alpen über den Brenner im Jahr 137 in Innsbruck Station gemacht haben. Frühe Christen unter den Soldaten vergruben ein Bild der Mutter Gottes unter vier Bäumen. Ein barockes Mosaik an der Außenwand der Basilika, das Maria als Himmelskönigin mit dem kleinen Jesus am Schoß zeigt, erinnert an die Sage. Bis 1643 war die Kirche in Wilten die Pfarrkirche der Stadt Innsbruck. Das bedeutete, dass hohe christliche Feiern wie Hochzeiten und Taufen nur in Wilten, das damals eine eigenständige Gemeinde war, durchgeführt werden konnten. Nachdem das Gebäude mehrmals beschädigt und wiederaufgebaut wurde, entstand zwischen 1751 und 1755 nach den Plänen Joseph Stapfs (1711 – 1785) der barocke Bau, der heute noch an der Stelle der frühesten christlichen Kirche der Stadt steht und von einem kleinen Friedhof umrahmt wird. Joseph Stapf war als Bildhauer für den Haupteingang aus Höttinger Breccie verantwortlich. Hier prangt aktuell der Wahlspruch des aktuellen Papstes Leo XIV. „In Illo Uno Unum“ (In jenem Einen sind wir eins). Die silberne Lilie des Wappens steht für die Jungfrau Maria, das von einem Pfeil durchbohrte brennende Herz Jesu für die liebende und flammende göttliche Durchdringung der Seele ist das Emblem des Augustinerordens. Das Buch symbolisiert die Bibel und das Wort Gottes. Hoch darüber prangt eine Statue der Maria Immaculata mit Sternenkrone. Ausführender Baumeister war Franz de Paula Penz (1707 – 1772). Der Sohn eines Wipptaler Bauern konnte auf Grund seiner Begabung Theologie studieren. Schon als junger Mann begann er sich für Architektur zu interessieren und Pläne für Kirchen zu entwerfen. Als geistlicher Baudirektor leitete er im Zeitalter der umfassenden Barockisierung unzählige Neubauten von Gotteshäusern in Tirol. Linkerhand hinter dem Eingangstor liegt ein kleines Seitenschiff, in dem unzählige barocke Votivbilder besonders frommer Innsbrucker zu sehen sind, die der Heiligen Jungfrau für Geschehenes danken oder um die Erfüllung eines Wunsches bitten. Fotos erinnern an den Besuch Papst Johannes Paul II. in Innsbruck im Juni 1988. Vor dem Eingang in den Raum erinnern zwei Gedenksteine an den in Wilten geborenen Politikers Ferdinand Ernst Maria Anton Graf von Bissingen-Nippenburgn (1749 - 1831) und seine Gattin, die in der Basilika ihre letzte Ruhestätte fanden. Graf Ferdinand war nicht nur Landesgouverneur von Tirol und Vorarlberg, sondern auch erster Verwalter des 1806 zu Österreich gekommenen Landes Salzburg und nach der Herrschaftsübernahme 1815 Gouverneur von Venetien. Gegenüber erinnert ein Denkmal an den Historiker Ludwig Friedrich August von Pastor (1854 – 1928). Bekannt als Geschichtsschreiber der Päpste beteiligte sich der konservative Diplomat eifrig am Kampf des Papstes Pius X. gegen den Modernismus. 1908 wurde er von Kaiser Franz Josef in den Freiherrenstand erhoben. Die Pastorstraße, in der die Basilika beheimatet ist, wurde ihm gewidmet.

Der Innenraum der Basilika ist einer der prunkvollsten seiner Zeit. In strahlendem Weiß gehalten, verziert mit unzähligen Gemälden und Säulen blendet einen die barocke Pracht. Der Augsburger Akademiedirekter Matthäus Günther gestaltete das Deckenbild, das ganz in barocker Manier eine apokalyptische Madonna sowie Judith, die dem Betrachter stolz den abgeschlagenen Kopf des Holofernes präsentiert. Die gotische Madonna mit Strahlenkranz über der Monstranz wurde aus dem Vorgängerbau, der um 1311 entstanden war, übersiedelt. Der Hauptaltar mit seinen vier Säulen symbolisiert die Gründungslegende.

Stift Wilten

Die Geschichte des gegenüberliegenden Stiftes Wilten begann ebenfalls mit einer Legende. Der Riese Haymon soll im späten 9. Jahrhundert auf den Ruinen der römischen Befestigung Veldidena ein Kloster gegründet haben. Sehr wahrscheinlich ließen die Herzöge von Bayern ein Kloster errichten, um ihre Territorien im Inntal administrativ in ihren Herrschaftsbereich einzubinden. Die kirchlichen Institutionen wie Klöster waren dank ihrer gebildeten und schreibkundigen Brüder in der Spätantike die wichtigsten Verwaltungseinheiten, um Strukturen, Herrschaft, Gesetze, Besitzverhältnisse, Infrastruktur und öffentliche Ordnung zu orchestrieren. In Wilten führte eine kleine Gemeinschaft von Seelsorgern die Geschäfte der Region zwischen Nordkette und Brenner. 1128 übergab der Brixner Bischof Reginbert das Kloster an den damals frisch gegründeten Prämonstratenserorden. Im Archiv des Stift Wilten ist die Urkunde, die die Übernahme durch den Prämonstratenserorden aus dem Jahr 1138 bestätigt, noch erhalten. Bedenkt man, dass das Stammkloster in Premontre in Frankreich von Ordensstifter Norbert von Xanten erst 1120 gegründet wurde, erfolgte die Ausbreitung nach Tirol sehr schnell. Ausgehend von Frankreich schaffte es der Orden innerhalb weniger Jahrzehnte in ganz Europa vertreten zu sein. Der Armutsgedanke war bei den Prämonstratensern nicht so ausgeprägt wie bei den zeitgleich aufkommenden Franziskanern oder Dominikanern. Der ab 1582 als Heiliger verehrte Norbert war zwar ein Kirchenreformator, seine Abstammung aus dem Adel und seine politische Rolle als Erzbischof von Magdeburg und Berater des Königs konnte er bei aller Spiritualität nicht verleugnen.

Mit der Übernahme der kirchlichen Rechte und Pflichten war die Grundherrschaft über Ländereien verbunden, über die das Stift verfügen konnte. Das Hochstift Brixen überschrieb dem Stift Wilten 1140 seinen ganzen Grundbesitz zwischen Berg Isel, Sill und Inn. Der mächtige bayerische Herzog Heinrich der Löwe schenkte dem Stift einen Erbhof aus seinem Besitz. Dazu kamen der Mentlberg und Ländereien im Sellraintal. Tirols vielleicht schönster Talschluss Lüsens ist bis heute in kirchlichem Besitz. In diesen Ländereien hatte das Stift die niedere Gerichtsbarkeit, was alles umfasste, was nicht dem Blutgericht unterlag. 1180 war es das Stift Wilten, das den Grafen von Andechs die Gebiete südlich des Inns überließ, auf dem die Stadt gegründet wurde. Ein Teil des Geschäfts war die Übernahme mehrerer Pfarren durch die Prämonstratenser.

Mit dem Segen Gottes und der fleißigen Arbeitskraft aus Frondiensten der Untertanen, Äbte galten als strenge Grundherren, wuchs das Stift, auch wenn es wie beim Brand 1304 immer wieder auch zu Rückschlägen kam. Ein romanisches Gotteshaus entstand 1311 ebenso wie der Grundstock des Klosters. Eine Klosterschule wurde 1313 erwähnt. Ruedger der Schulmeister fand als Dorfmeister sogar noch 10 Jahre eher Eingang in die Chronik Wiltens. Neben reger Tafelmalerei wurden von den Schülern wohl auch Bücher kopiert. Im bis heute bestehenden Leuthaus wurden nicht nur weltliche Gäste des Stiftes empfangen, die nicht im Inneren aufgenommen werden konnten. Das in seiner Grundstruktur auf die Römerzeit zurückgehende Gebäude diente dem Wiltener Hofrichter als Dienstsitz. 1818 übersiedelte das Landgericht von Schloss Sonnenburg ins Leuthaus. Das mächtige, sehenswerte Gebäude geht neben dem Stift, der Straße und den umliegenden Wohnblöcken optisch leider unter. Heute beherbergt es die Wiltener Sängerknaben.

Die Umbauwut der Barockzeit machte auch vor dem Stift nicht halt. Die Mode der Zeit verlangte im 17. Jahrhundert ein architektonisches Statement, um die Seelseorgepflichten der Praemonstratenser standesgemäß zu repräsentieren. Der barocke Neubau des Stiftes 1665 war eine Angelegenheit von reichsweiter Bedeutung. Kaiser Leopold I. war bei der Eröffnung persönlich anwesend. Die üppige Kirchenausstattung und viele der Gemälde wurden in den folgenden Jahrhunderten ergänzt. Die strahlend weißen Steinfiguren auf dem Giebel zeigen die Stiftspatrone Laurentius und Stefanus sowie die Heilige Maria. Das Eingangstor wird von den Riesen Haymon und Thyrsus bewacht, den beiden legendären Akteuren der Sage rund um die Klostergründung. Im Inneren zeigen Fresken die Übergabe des Klosters an den Heiligen Norbert, die Steinigung des Heiligen Stefanus und die Heilige Anna, die Schutzheilige Wiltens, die das Stift vor herannahenden bayerischen Truppen beschützt. Direkt hinter dem mächtigen Eingangsportals steht eine mannshohe Figur Haymons in silberner Rüstung mit Drachenzunge in der Hand. Besonders prächtig sind die schwarzen Seitenaltäre und der Hauptaltar im Kontrast zum restlichen Weiß der Kirche. Teile wie der Kapitelsaal oder das Kreuzgewölbe wurden erhalten und stammen aus der Zeit des gotischen Vorgängerbaus.

Bis 1914 waren die Äbte Wiltens im Landtag vertreten. Auch in der Ersten Republik und in der Zeit Dollfuß´ und Schuschniggs spielte das Stift als wichtigste katholische Institution Innsbrucks eine Rolle in der Politik. Die Christlichsoziale Partei stützte sich auf den Einfluss der Kanzeln, Infrastruktur, Vorfeldorganisationen und Presseorgane der Kirche. 1939 wurde das Kloster Wilten von den Nationalsozialisten aufgelöst und alle damit verbundenen Vereine und Organisationen an die Parteistruktur angegliedert. Bei einem Luftangriff wurden 1944 große Teile des Stifts durch Luftangriffe verheerend in Mitleidenschaft gezogen. Bereits zu Weihnachten 1952 konnte man die Wiedereröffnung nach erfolgreicher Renovierung feiern.

Heute betreut das Stift Wilten 22 Pfarren in und rund um Innsbruck. Die Prämonstratenser zählen zu den einflussreichsten Orden der Stadt. Nach dem Ersten Weltkrieg begann man in Pradl, Hötting und Wilten Jugendheime für die Seelsorge zu gründen, um alleinerziehende Mütter und Arbeiterfamilien zu unterstützen. Oberhalb von Schloss Mentlberg wurde auf dem Grund des Stiftes das Waldhüttl für die Vinzenzgemeinschaft zur Verfügung gestellt, wo Migranten sich selbst versorgen und eine offene Kirche betreiben. Das Stift ist bis heute ein Hort von Kunst und Kultur. Besonderen Stolz hegt man ob der Wiltener Sängerknaben, die bereits 1235 erstmals erwähnt wurden. Im Rahmen einer Führung können die Sammlungen, das Archiv und die Bibliothek des Stifts Wilten besichtigt werden. Regelmäßig finden Konzerte in den Räumlichkeiten des Klosters statt. Sehr eindrucksvoll ist auch die prunkvolle Ausstattung der Innenräume. In der Stiftskirche gibt es eine Ikonensammlung mit Werken, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen katholischem und orthodoxem Glauben aufzeigen. Im Bereich der Klosterpforte kann man im Klosterladele kleine lokale Köstlichkeiten und Geschenke erstehen.

Innsbruck als Teil des Imperium Romanum

Das Inntal war natürlich nicht erst mit der der römischen Eroberung besiedeltes Gebiet. Die als wild, räuberisch und barbarisch beschrieben Alpenbewohner wurden von griechischen und römischen Schriftstellern mit dem recht diffusen Sammelbegriff „Raeter“ tituliert. Sich selbst bezeichneten diese Menschen wahrscheinlich nicht so. Heute versteht die Forschung unter dem Begriff Raeter die Einwohner Tirols, des unteren Engadin und des Trentino, dem Gebiet der Fritzens-Sanzeno Kultur, benannt nach ihren großen archäologischen Fundorten. Zweigeschossige Häuser mit Steinfundamenten gruppiert in Haufendörfern, ähnliche Sprachidiome, Brandopferplätze wie der Goldbühel in Igls und Keramikfunde deuten auf einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund und wirtschaftlichem Austausch der Ethnien und Verbände zwischen Vorarlberg, dem Gardasee und Istrien hin. Auch mit anderen Volksgruppen wie den Kelten im Westen oder Etruskern im Süden gab es Funden nach zu urteilen bereits vor den römischen Eroberungen regen Austausch. Etruskische Schriftzeichen wurden für Aufzeichnungen aller Art verwendet.

Im Bereich des heutigen Innsbrucks lebten nach römischer Lesart die Breonen, ein Volksstamm innerhalb der Raeter. Diese Bezeichnung hielt sich auch nach dem Untergang des Imperium Romanum bis zur bairischen Besiedlung im 9. Jahrhundert. Es gab zwar keine Breonische Volksfront, das Zitat aus Life of Brian könnte so aber wohl auch im vorchristlichen Innsbruck gefallen sein:

„Mal abgesehen von der Medizin, den sanitären Einrichtungen, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan?“

Ein klimatisches Phänomen, das als Römisches Klimaoptimum in die Geschichtsschreibung einging, machte den Bereich nördlich der Alpen für das Imperium Romanum interessant und über die Alpenübergänge zugänglich. Aus strategischer Sicht war die Eroberung ohnehin überfällig. Die römischen Truppen in Gallien im Westen und Illyrien an der Adria im Osten sollten verbunden, Einfälle barbarischer Völker in oberitalienische Siedlungen verhindert und Wege für Handel, Reisende und Militär ausgebaut und gesichert werden. Das Inntal als wichtiger Korridor für Truppenbewegungen, Kommunikation und Handel am äußeren Rand des römischen Wirtschaftsraums musste unter römische Kontrolle gebracht werden. Der Verkehrsweg zwischen dem heutigen Seefelder Sattel und dem Brennerpass existierte bereits vor der römischen Eroberung, war allerdings keine befestigte, moderne Straße, die den Ansprüchen der römischen Anforderungen entsprach.

Im Jahr 15 vor der Zeitenwende eroberten die Feldherren Tiberius und Drusus, beide Stiefsöhnen Kaiser Augustus den Bereich des heutigen Innsbrucks. Drusus zog von Verona nach Trient und anschließend der Etsch entlang über den Brenner ins Gebiet des heutigen Innsbrucks. Dort kämpften die römischen Truppen gegen die lokal ansässigen Breonen. Bereits unter Augustus` Nachfolger Tiberius wurde die römische Administration ausgerollt. Dem Militär folgte die Verwaltung. Das heutige Tirol wurde am Fluss Ziller geteilt. Das Gebiet östlich des Ziller wurde Teil der Provinz Noricum, Innsbruck hingegen wurde ein Teil der Provinz Raetia et Vindelicia. Sie reichte von der heutigen Innerschweiz mit dem Gotthardmassiv im Westen bis zum Alpenvorland nördlich des Bodensees, dem Brenner im Süden und eben dem Ziller im Osten. Der Ziller als Grenze hat im kirchenrechtlichen Sinn bei der Einteilung Tirols bis heute Bestand. Das Gebiet östlich des Ziller gehört zum Bistum Salzburg, während Tirol westlich vom Ziller zum Bistum Innsbruck zählt.

Ob die Römer die Siedlungen und Kultplätze zwischen Zirl und Wattens während ihres Eroberungsfeldzuges zerstörten, ist unklar. Der Brandopferplatz am Goldbühel in Igls wurde nach dem Jahr 15 nicht mehr genutzt. Auch über den Umgang mit den Eroberten sind keine präzisen Quellen vorhanden. Die Siedlungen der breonischen Bevölkerung befanden sich auf den höher gelegenen Schuttkegeln wie Amras und Wilten und oberhalb des Inntals, das ein sumpfiges Gebiet war. Die Römer siedelten sich in der Gegend des heutigen Stiftes Wilten an. Die römischen Truppen griffen bei der Sicherung und Anlage der Verkehrswege mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Know-How der örtlichen Bevölkerung zurück. Heute würde man wohl sagen, dass nach der Übernahme mit wichtigen Human Resources bedächtig umgegangen wurde.

Die bald Via Raetia genannte Straße machte der Via Claudia Augusta, die über den Reschen- und Fernpass Italien und Bayern verband, als wichtigsten Verkehrsweg über die Alpen den Rang streitig. Im 3. Jahrhundert nach der Zeitenwende wurde die Brennerroute zur via publica ausgebaut. Für schlecht ausgestattete Handelszüge war sie in Teilen zu steil, um zur Hauptroute zu werden, der Verkehr nahm aber merklich zu und damit die Bedeutung des Wipp- und Inntals. Etwas über fünf Meter breit verlief sie vom Brenner bis zur Ferrariwiese oberhalb Wiltens über den Berg Isel bis zum heutigen Gasthaus Haymon. Im Abstand von 20 bis 40 km Entfernung gab es Raststationen mit Unterkünften, Restauration und Ställen. In Sterzing, am Brenner, in Matrei und Innsbruck entwickelten sich bei diesen römischen Mansiones Dörfer, in denen sich die römische Kultur zu etablieren begann.

Über dieses Straßennetz war die Siedlung und später das Militärlager Castell Veldidena in einen Wirtschafts- und Ideenraum von Großbritannien über das Baltikum bis Nordafrika eingebunden. Die Bevölkerung begann sich an die Gegebenheiten als Durchzugs- und Versorgungsstation anzupassen. Schmieden waren erste Schritte einer frühen Metallverarbeitungsindustrie und auch Herbergen gründeten sich. Die Römer brachten viele ihrer Kulturleistungen wie das kaiserliche Münzwesen, Glas- und Ziegelproduktion, die lateinische Sprache, Badhäuser, Thermen, Schulen und Wein mit über den Brenner. Römisches Recht und Verwaltung hielten Einzug. Über den Militärdienst im römischen Heer konnten Menschen sozial aufsteigen. Mit einem kaiserlichen Erlass des Jahres 212 wurden die breonischen Untertanen zu römischen Vollbürgern mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Nachdem das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion des Imperium Romanum geworden war, wurde auch der Tiroler Raum missioniert. Die bischöfliche Verwaltung ging von Brixen in Südtirol und Trient aus.

Im Stadtbild ist vom römischen Innsbruck kaum noch etwas vorhanden. Ausstellungsstücke sind im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum zu bewundern. In verschiedenen Ausgrabungsprojekten wurden rund um das heutige Stift Wilten Grabstätten und Überreste wie Mauern, Münzen, Ziegel und Alltagsgegenstände aus der römischen Zeit in Innsbruck gefunden. Der Kern des Leuthauses neben dem Stift geht auf die Römerzeit zurück. Einen der römischen Meilensteine der ehemaligen Hauptverkehrsader über den Brenner kann man in der Wiesengasse in der Nähe des Tivolistadions besichtigen.

Thyrsus, Haymon und die Bajuwaren

Nach dem Verschwinden des weströmischen Reiches und der dazugehörenden Verwaltung übernahmen germanische Stämme die Kontrolle über das Gebiet des heutigen Innsbrucks. Im Gebiet des heutigen Nordtirol tummelten sich zwischen der Zeitenwende und der Krönung Karls des Großen im Jahr 800, der Zeit, die als Völkerwanderung, Spätantike oder Frühmittelalter bezeichnet wird, eine ganze Reihe von Völkerschaften. Breonen, Romanen, Goten, Langobarden, Bajuwaren, Sueven und Slawen siedelten sich in verschiedenen Gebieten nördlich des Brenners neben- und hintereinander an. Im mittleren Inntal konnten sich die Bajuwaren als regionale Macht durchsetzen. Bei der Landnahme wurde zwar das Castell Veldidena zerstört, der Übergang zur bajuwarischen Herrschaft war für die breonisch-romanisierte Bevölkerung aber weniger plötzlich und kriegerisch als viel mehr fließend. Es waren keine barbarischen Zerstörer, sondern Gruppen, die seit Jahrhunderten mit der römischen Welt in der einen oder anderen Form im Austausch standen. Kampfhandlungen waren wohl die Ausnahme. Die Kulturen vermischten sich nach und nach in einer Zeit, in der das Herrschaftsgefüge eher von loser Natur war. Die Alltagssprache der Menschen war eine Form des Germanischen, schon früh hatte sich als Schriftsprache aber auch bei den „Barbaren“ nördlich der Alpen Latein durchgesetzt.

Das wichtigste Überbleibsel der Römer war aber das Christentum. Spätestens ab dem 8. Jahrhundert waren die Bajuwaren christianisiert. Zur Zeit Karls des Großen (ca. 748 – 814) wurden die Herzöge von Bayern und mit ihnen das Inntal zu einem Teil des Heiligen Römischen Reiches, das sich über weite Teile Zentraleuropas und Norditaliens erstreckte. Die Machthaber stützten sich in der Verwaltung auf die kirchlichen Strukturen der Römer zur Verwaltung des Gebiets, waren Kleriker doch vielfach die einzigen Schriftgelehrten. Anstatt Römischer Kaiser herrschte eine geharnischte Aristokratie als Lehensmänner des vom Papst gesalbten Frankenkönigs Karl im Namen Gottes über die Untertanen, die in er Landwirtschaft malochten. Der christliche Kirchenvater Paulus hatte in seinem Römerbrief die theologische Basis für dieses System gelegt:

Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum: Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung; die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zugut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht.

Kulturell zeigte sich das Christentum auch im alpinen Raum anpassungsfähig an Traditionen und Bräuche. Die Märtyrer und Heiligen des Christentums ersetzten die heidnische Vielgötterei. Alte Feste wie die Wintersonnwende, Erntedank oder der Frühlingsbeginn wurden in den christlichen Kalender integriert und von Weihnachten, Allerheiligen und Ostern ersetzt. Beliebte Legenden um wunderkräftige Pflanzen, unheilbringende Berggipfel, zauberkundige Wesen wie die Saligen Fräulein, verwunschene Könige und andere Sagengestalten konnten problemlos parallel zum Christentum verehrt werden.

Zwei der bis heute in Innsbruck populärsten unter ihnen spielen die Hauptrolle im Gründungsmythos des Stiftes Wilten. Ein außerordentlich kräftiger Ritter, bekannt als Riese Haymon begab sich irgendwann zwischen Spätantike und frühem Mittelalter nach Tirol. In Tirol traf er auf den alteingesessenen Riesen Thyrsus von Seefeld. Während der germanische Ritter Haymon mit Schwert und Schild bewaffnet war, hatte Thyrsus, der zwar einen romanisierten Namen trug, eigentlich aber ein wilder Alpenbewohner war, nur einen Baumstamm zur Verfügung. Es kam, wie es kommen musste, das moderne Schwert schlug die hölzerne Keule und Haymon tötete Thyrsus. In Reue über seine Tat trat er zum Christentum über und ließ sich vom Bischof von Chur taufen. Anstatt wie geplant eine Burg im Inntal zu bauen, errichtete er aufbauend auf den Ruinen der römischen Festung Veldidena ein Kloster. In der nahen Sillschlucht aber hauste ein furchterregender Drache, der nicht nur jede Nacht den Neubau des nun christlichen Helden verwüstete, sondern auch eine sinnvolle Besiedlung des Landstrichs unmöglich machte. Haymon tötete das Untier, schnitt ihm die Zunge ab und vermachte sie seiner eigenen Stiftung. Nach seiner Karriere als Drachentöter übergab Haymon das Kloster den Benediktinermönchen vom Tegernsee und trat als Laienbruder selbst der Bruderschaft bei. Die Menschen der Region waren dem Riesen für die Befreiung vom Drachen so dankbar, dass sie sich gerne in die abgabenpflichtige Obhut des Stiftes Wilten begaben, um das einst wilde Land als Bauern fruchtbar zu bestellen.

Haymon steht in dieser Parabel für die anfangs gewaltbereiten, später aber edlen und wohltätigen germanischen Besiedler, Thyrsus für die mutigen und wilden, am Ende aber doch unterlegenen Bewohner der Region zwischen Seefelder Plateau und Brenner. Der Drache symbolisiert das böse, zerstörerische und unchristliche Heidentum, das vom konvertierten Germanen ausgemerzt wird. Die Klosterbrüder, reich beschenkt vom tapferen Ritter, sind die ordnende Hand, ohne die nichts funktionieren würde.

Die Haymonsage und ihre Moral zeigten sich im Laufe der Jahrhunderte je nach Zeitgeist ebenso flexibel wie das Christentum bei seiner Einführung in der Spätantike. Einmal war Haymon ein Adliger vom Rhein, der nach dem Tod Karls des Großen nach Tirol kam, ein anderes Mal unterwegs zwischen Ravenna und Deutschland als Gefolgsmann des ostgotischen Königs Theoderich, besser bekannt als Dietrich von Bern. Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert standen die Konvertierung Haymons, der Schutz der bäuerlichen Untertanen durch das christliche Rittertum und die Klostergründung im Mittelpunkt, um das segensreiche Feudalwesen zu untermauern. In einem Artikel in den Innsbrucker Nachrichten vom 2. Oktober hingegen ließ der Autor Dr. Franz Wöß das katholische Element des Klosterbaus fast komplett beiseite und betonte das heldenhafte Deutsche, bevor er sich der heiltätigen Wirkung des Thyrsusöls widmete, das die Seefelder Bauern seit dem Mittelalter aus den ölhaltigen Schiefersteinen gewannen. In dieser Version der Sage zog sich Haymon nach seinen Heldentaten in die Wildnis in Seefeld als Einsiedler zurück anstatt als Kleriker sein Leben im Stift Wilten zu beenden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum wollte man sich vom Germanentum so weit als möglich distanzieren. Die 1956 an der Fassade des „Gasthauses Zum Riesen Haymon“ entstandene Wandmalerei zeigt den unterlegenen Thyrsus, mit österreichischem Wappenschild, ganz im Sinne des Opfermythos der Nachkriegszeit.

Artikel: Der Riese Haymon

Erschienen: Neue Tiroler Stimmen / 15. April 1875

(Der Riese Haymon), welcher– 13 Fuß groß und bei 7 Zentner schwer schon etwa 150 Jahre lang, wie sein Gegner Thyrſus (von Seefeld), vor der Wiltener Stiftskirche

in einer Mauernische gestanden, aber zufällig durch einen Windstoß am 20. v. M., früh 7 Uhr, einen Sturz erlitten hatte, so daß er in viele Stücke zertrümmert ward, ist nun wieder durch geschickte Hände zuſammengesetzt, und vorgestern mittelst Flaschenzug wohlbehalten auf seinen alten Posten erhoben worden. Selbſtverständlich sicherte man ihn gegen ähnliches Mißgeschick in jetzigen und künftigen sturmbewegten Zeiten! Möge er fortan treue Wacht halten über die von ihm – vor

1000 Jahren – gegründete Kirche des hl. Laurentius und über das ihr zuständige Chorherrenſtift – unter Gottes gnädiger Obhut!

Die Grafen von Andechs und die Gründung Innsbrucks

Das 12. Jahrhundert brachte in Europa wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aufschwung und gilt als eine Art vorgezogener mittelalterlicher Renaissance. Über den Umweg der Kreuzzüge kam es zum verstärkten Austausch mit den in vielerlei Hinsicht weiter entwickelten Kulturen des Nahen Ostens. Arabische Gelehrte brachten über Südspanien und Italien Übersetzungen griechischer Denker wie Aristoteles nach Europa. Das Römische Recht wurde an den ersten Universitäten südlich der Alpen wiederentdeckt. Neue landwirtschaftliche Erkenntnisse und ein günstiges Klima, das bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts anhalten sollte, ermöglichten die Entstehung von Städten und größeren Siedlungen. Eine dieser Siedlungen befand sich nördlich des Klosters Wilten zwischen dem Fluss Inn und der Nordkette.

Politisch und wirtschaftlich beschränkte sich die Bedeutung des Inntals und dem Raum nördlich davon vor allem auf den Transit. Tirol hatte mit dem Reschen- und dem Brennerpass über zwei niedrige Alpenübergänge, die für die kaiserliche Verbindung zwischen den deutschen Ländern im Norden und den Ländereien in Italien wichtig waren. Im Jahr 1024 wurde der Salier Konrad II., ein Konkurrent der Bayerischen Herzöge aus dem Hause Wittelsbach, zum König gewählt. Um diese beiden Alpenübergänge weg von seinen bayrischen Konkurrenten und unter die Kontrolle der ihm treuen Reichskirche zu bringen, sprach Konrad II. das Territorium Tirols 1027 den Bischöfen von Brixen und Trient als Lehen zu. Die Bischöfe wiederum benötigten sogenannte Vögte für die Verwaltung dieser Ländereien und die Rechtsprechung.

Diese Vögte des Bischofs von Brixen waren die Grafen von Andechs. Die Andechser mögen heute im Schatten der Welfen, Staufer, Wittelsbacher und Habsburger stehen, waren im Hochmittelalter aber ein einflussreiches Geschlecht. Sie stammten aus der Gegend des bayerischen Ammersees und besaßen Güter in Oberbayern zwischen Lech und Isar sowie östlich von München. Über geschickte Heiratspolitik waren sie an die Titel der Herzöge von Meranien, einer Gegend an der dalmatischen Küste, und Markgrafen von Istrien gekommen. Damit stiegen sie im Rang innerhalb des Heiligen Römischen Reiches auf. Um Verwaltung und späteres Seelenheil in einem sicherzustellen, gründeten sie im 12. Jahrhundert das Kloster Dießen und das Kloster am Heiligen Berg Andechs oberhalb des Ammersees. 1165 kam Otto V. von Andechs auf den Bischofssitz in Brixen und vergab die Vogtei über dieses Hochstift an seinen Bruder. Ab nun verwalteten sie den mittleren Teil des Inntals, das Wipptal, das Pustertal und das Eisacktal.

Innsbruck erstreckt sich heute zu beiden Seiten entlang des Inns. Im 12. Jahrhundert stand dieses Gebiet unter dem Einfluss zweier Grundherren. Südlich des Inns übte das Stift Wilten die Grundherrschaft aus. Das Gebiet nördlich des Flusses stand unter der Verwaltung der Andechser. Während das südliche Stadtgebiet rund um das Stift schon seit Jahrhunderten landwirtschaftlich genutzt wurde, war das Schwemmgebiet des nicht regulierten Gewässers vor dem Hochmittelalter nicht kultivierbar und wenig besiedelt. Das Inntal war dicht bewaldet und an den Ufern des breiten Inns sumpfiges Gelände. Die Menschen arbeiteten zum allergrößten Teil in der Landwirtschaft, die von ihrem Grundherrn betrieben wurde. Sie lebten in armseligen Hütten aus Lehm und Holz. Medizinische Versorgung außerhalb der Städte gab es kaum, die Kindersterblichkeit war hoch und kaum jemand wurde älter als 50 Jahre alt. Etwa um das Jahr 1133 gründeten die Andechser im heutigen St. Nikolaus den Markt Anbruggen und verbanden das nördliche und das südliche Innufer über eine Brücke. Aus dem landwirtschaftlich nicht nutzbaren Stück Land am Fuß der Nordkette war durch den Bau der Brücke ein Handelsplatz geworden. Sie erleichterte den Warenverkehr in den Ostalpen ungemein. Die Brennerroute war durch eine der Neuerungen der mittelalterlichen Renaissance interessanter geworden: neue Zuggeschirre ermöglichten es die steilen Anstiege mit Fuhrwerken zu bewältigen. Die kürzere Via Raetia hatte die Via Claudia Augusta über den Reschenpass als Hauptverkehrsweg über die Alpen abgelöst. Die Zolleinnahmen des Handels zwischen den deutschen und italienischen Städten, die daraus erwirtschaftet wurden, ließen die Siedlung prosperieren. Im kleinen Markt siedelten sich Schmiede, Wirte, Fuhrwerksbetreiber, Schneider, Zimmerleute, Seiler, Wagenmacher und Gerber an. Pferde, Händler und Fuhrleute mussten versorgt und logiert, Fuhrwerke repariert werden. Die größeren dieser Betriebe beschäftigten Angestellte und Knechte. Die Wandlung von der reinen Landwirtschaft hin zur Stadt begann.

Anbruggen wuchs schnell, der Platz zwischen Nordkette und Inn war aber knapp bemessen. 1180 erwarb Berchtold V. von Andechs vom Kloster Wilten ein Stück Land auf der Südseite des Inns. Das war endgültig der Startschuss für die Genese Innsbrucks. Ganz wollte der Abt den Fuß nicht aus der Tür nehmen, entwickelte sich die neue Siedlung doch prächtig dank der Zolleinnahmen. In der Urkunde ist die Rede von drei Häusern, die dem Stift Wilten innerhalb der neuen Siedlung vorbehalten blieben. Die Grafen von Andechs ließen im Zuge der Errichtung der Stadtmauer die Andechser Burg bauen und verlegten ihren Stammsitz von Meran nach Innsbruck. Irgendwann zwischen 1187 und 1204 konnten sich die Bürger Innsbrucks über das Stadtrecht freuen. Als offizielles Gründungsdatum wird häufig 1239 herangezogen, als vom letzten Grafen aus der Andechser Dynastie Otto VIII. das Stadtrecht formal in einer Urkunde bestätigt wurde. Innsbruck war zu dieser Zeit bereits die Münzprägestätte der Andechser und wäre wohl zur Hauptstadt in deren Fürstentum geworden. Es kam aber anders. 1246 zerstörten die bayerischen Wittelsbacher, die größten Konkurrenten der Andechser im süddeutschen Raum, deren Stammburg am Ammersee. Otto, der letzte Graf aus dem Haus Andechs-Meranien starb im Jahr 1248 ohne Nachkommen. 12 Jahre zuvor hatte er Elisabeth, die Tochter Graf Alberts VIII. von Tirol geheiratet. Dieses Adelsgeschlecht mit ihrer Stammburg in Meran übernahm damit die Lehen und Teile der Besitztümer inklusive der Stadt am Inn sowie die Erzfeindschaft mit den bayerischen Wittelsbachern.

Glaube, Kirche, Obrigkeit und Herrschaft

Die Fülle an Kirchen, Kapellen, Kruzifixen und Wandmalereien im öffentlichen Raum wirkt auf viele Besucher Innsbrucks aus anderen Ländern eigenartig. Nicht nur Gotteshäuser, auch viele Privathäuser sind mit Darstellungen der Heiligen Familie oder biblischen Szenen geschmückt. Der christliche Glaube und seine Institutionen waren in ganz Europa über Jahrhunderte alltagsbestimmend. Innsbruck als Residenzstadt der streng katholischen Habsburger und Hauptstadt des selbsternannten Heiligen Landes Tirol wurde bei der Ausstattung mit kirchlichen Bauwerkern besonders beglückt. Allein die Dimension der Kirchen umgelegt auf die Verhältnisse vergangener Zeiten sind gigantisch. Die Stadt mit ihren knapp 5000 Einwohnern besaß im 16. Jahrhundert mehrere Kirchen, die in Pracht und Größe jedes andere Gebäude überstrahlte, auch die Paläste der Aristokratie. Das Kloster Wilten war ein Riesenkomplex inmitten eines kleinen Bauerndorfes, das sich darum gruppierte. Die räumlichen Ausmaße der Gotteshäuser spiegelt die Bedeutung im politischen und sozialen Gefüge wider.

Die Kirche war für viele Innsbrucker nicht nur moralische Instanz, sondern auch weltlicher Grundherr. Der Bischof von Brixen war formal hierarchisch dem Landesfürsten gleichgestellt. Die Bauern arbeiteten auf den Landgütern des Bischofs wie sie auf den Landgütern eines weltlichen Fürsten für diesen arbeiteten. Damit hatte sie die Steuer- und Rechtshoheit über viele Menschen. Die kirchlichen Grundbesitzer galten dabei nicht als weniger streng, sondern sogar als besonders fordernd gegenüber ihren Untertanen. Gleichzeitig war es auch in Innsbruck der Klerus, der sich in großen Teilen um das Sozialwesen, Krankenpflege, Armen- und Waisenversorgung, Speisungen und Bildung sorgte. Der Einfluss der Kirche reichte in die materielle Welt ähnlich wie es heute der Staat mit Finanzamt, Polizei, Schulwesen und Arbeitsamt tut. Was uns heute Demokratie, Parlament und Marktwirtschaft sind, waren den Menschen vergangener Jahrhunderte Bibel und Pfarrer: Eine Realität, die die Ordnung aufrecht hält. Zu glauben, alle Kirchenmänner wären zynische Machtmenschen gewesen, die ihre ungebildeten Untertanen ausnützten, ist nicht richtig. Der Großteil sowohl des Klerus wie auch der Adeligen war fromm und gottergeben, wenn auch auf eine aus heutiger Sicht nur schwer verständliche Art und Weise. Verletzungen der Religion und Sitten wurden in der späten Neuzeit vor weltlichen Gerichten verhandelt und streng geahndet. Die Anklage bei Verfehlungen lautete Häresie, worunter eine Vielzahl an Vergehen zusammengefasst wurde. Sodomie, also jede sexuelle Handlung, die nicht der Fortpflanzung diente, Zauberei, Hexerei, Gotteslästerung – kurz jede Abwendung vom rechten Gottesglauben, konnte mit Verbrennung geahndet werden. Das Verbrennen sollte die Verurteilten gleichzeitig reinigen und sie samt ihrem sündigen Treiben endgültig vernichten, um das Böse aus der Gemeinschaft zu tilgen. Bis in die Angelegenheiten des täglichen Lebens regelte die Kirche lange Zeit das alltägliche Sozialgefüge der Menschen. Kirchenglocken bestimmten den Zeitplan der Menschen. Ihr Klang rief zur Arbeit, zum Gottesdienst oder informierte als Totengeläut über das Dahinscheiden eines Mitglieds der Gemeinde. Menschen konnten einzelne Glockenklänge und ihre Bedeutung voneinander unterscheiden. Sonn- und Feiertage strukturierten die Zeit. Fastentage regelten den Speiseplan. Familienleben, Sexualität und individuelles Verhalten hatten sich an den von der Kirche vorgegebenen Moral zu orientieren. Das Seelenheil im nächsten Leben war für viele Menschen wichtiger als das Lebensglück auf Erden, war dies doch ohnehin vom determinierten Zeitgeschehen und göttlichen Willen vorherbestimmt. Fegefeuer, letztes Gericht und Höllenqualen waren Realität und verschreckten und disziplinierten auch Erwachsene.

Während das Innsbrucker Bürgertum von den Ideen der Aufklärung nach den Napoleonischen Kriegen zumindest sanft wachgeküsst wurde, blieb der Großteil der Menschen weiterhin der Mischung aus konservativem Katholizismus und abergläubischer Volksfrömmigkeit verbunden. Religiosität war nicht unbedingt eine Frage von Herkunft und Stand, wie die gesellschaftlichen, medialen und politischen Auseinandersetzungen entlang der Bruchlinie zwischen Liberalen und Konservativ immer wieder aufzeigten. Seit der Dezemberverfassung von 1867 war die freie Religionsausübung zwar gesetzlich verankert, Staat und Religion blieben aber eng verknüpft. Die Wahrmund-Affäre, die sich im frühen 20. Jahrhundert ausgehend von der Universität Innsbruck über die gesamte K.u.K. Monarchie ausbreitete, war nur eines von vielen Beispielen für den Einfluss, den die Kirche bis in die 1970er Jahre hin ausübte. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg nahm diese politische Krise, die die gesamte Monarchie erfassen sollte in Innsbruck ihren Anfang. Ludwig Wahrmund (1861 – 1932) war Ordinarius für Kirchenrecht an der Juridischen Fakultät der Universität Innsbruck. Wahrmund, vom Tiroler Landeshauptmann eigentlich dafür ausgewählt, um den Katholizismus an der als zu liberal eingestuften Innsbrucker Universität zu stärken, war Anhänger einer aufgeklärten Theologie. Im Gegensatz zu den konservativen Vertretern in Klerus und Politik sahen Reformkatholiken den Papst nur als spirituelles Oberhaupt, nicht aber als weltlich Instanz, an. Studenten sollten nach Wahrmunds Auffassung die Lücke und die Gegensätze zwischen Kirche und moderner Welt verringern, anstatt sie einzuzementieren. Seit 1848 hatten sich die Gräben zwischen liberal-nationalen, sozialistischen, konservativen und reformorientiert-katholischen Interessensgruppen und Parteien vertieft. Eine der heftigsten Bruchlinien verlief durch das Bildungs- und Hochschulwesen entlang der Frage, wie sich das übernatürliche Gebaren und die Ansichten der Kirche, die noch immer maßgeblich die Universitäten besetzten, mit der modernen Wissenschaft vereinbaren ließen. Liberale und katholische Studenten verachteten sich gegenseitig und krachten immer aneinander. Bis 1906 war Wahrmund Teil der Leo-Gesellschaft, die die Förderung der Wissenschaft auf katholischer Basis zum Ziel hatte, bevor er zum Obmann der Innsbrucker Ortsgruppe des Vereins Freie Schule wurde, der für eine komplette Entklerikalisierung des gesamten Bildungswesens eintrat. Vom Reformkatholiken wurde er zu einem Verfechter der kompletten Trennung von Kirche und Staat. Seine Vorlesungen erregten immer wieder die Aufmerksamkeit der Obrigkeit. Angeheizt von den Medien fand der Kulturkampf zwischen liberalen Deutschnationalisten, Konservativen, Christlichsozialen und Sozialdemokraten in der Person Ludwig Wahrmunds eine ideale Projektionsfläche. Was folgte waren Ausschreitungen, Streiks, Schlägereien zwischen Studentenverbindungen verschiedener Couleur und Ausrichtung und gegenseitige Diffamierungen unter Politikern. Die Los-von-Rom Bewegung des Deutschradikalen Georg Ritter von Schönerer (1842 – 1921) krachte auf der Bühne der Universität Innsbruck auf den politischen Katholizismus der Christlichsozialen. Die deutschnationalen Akademiker erhielten Unterstützung von den ebenfalls antiklerikalen Sozialdemokraten sowie von Bürgermeister Greil, auf konservativer Seite sprang die Tiroler Landesregierung ein. Die Wahrmund Affäre schaffte es als Kulturkampfdebatte bis in den Reichsrat. Für Christlichsoziale war es ein „Kampf des freissinnigen Judentums gegen das Christentum“ in dem sich „Zionisten, deutsche Kulturkämpfer, tschechische und ruthenische Radikale“ in einer „internationalen Koalition“ als „freisinniger Ring des jüdischen Radikalismus und des radikalen Slawentums“ präsentierten. Wahrmund hingegen bezeichnete in der allgemein aufgeheizten Stimmung katholische Studenten als „Verräter und Parasiten“. Als Wahrmund 1908 eine seiner Reden, in der er Gott, die christliche Moral und die katholische Heiligenverehrung anzweifelte, in Druck bringen ließ, erhielt er eine Anzeige wegen Gotteslästerung. Nach weiteren teils gewalttätigen Versammlungen sowohl auf konservativer und antiklerikaler Seite, studentischen Ausschreitungen und Streiks musste kurzzeitig sogar der Unibetrieb eingestellt werden. Wahrmund wurde zuerst beurlaubt, später an die deutsche Universität Prag versetzt.

Auch in der Ersten Republik war die Verbindung zwischen Kirche und Staat stark. Der christlichsoziale, als Eiserner Prälat in die Geschichte eingegangen Ignaz Seipel schaffte es in den 1920er Jahren bis ins höchste Amt des Staates. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß sah seinen Ständestaat als Konstrukt auf katholischer Basis als Bollwerk gegen den Sozialismus. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren Kirche und Politik in Person von Bischof Rusch und Kanzler Wallnöfer ein Gespann. Erst dann begann eine ernsthafte Trennung. Glaube und Kirche haben noch immer ihren fixen Platz im Alltag der Innsbrucker, wenn auch oft unbemerkt. Die Kirchenaustritte der letzten Jahrzehnte haben der offiziellen Mitgliederzahl zwar eine Delle versetzt und Freizeitevents werden besser besucht als Sonntagsmessen. Die römisch-katholische Kirche besitzt aber noch immer viel Grund in und rund um Innsbruck, auch außerhalb der Mauern der jeweiligen Klöster und Ausbildungsstätten. Etliche Schulen in und rund um Innsbruck stehen ebenfalls unter dem Einfluss konservativer Kräfte und der Kirche. Und wer immer einen freien Feiertag genießt, ein Osterei ans andere peckt oder eine Kerze am Christbaum anzündet, muss nicht Christ sein, um als Tradition getarnt im Namen Jesu zu handeln.

Big City Life im frühen Innsbruck

Innsbruck hatte sich von einem römischen Castell während des Mittelalters zu einer Stadt entwickelt. Diese formale Anerkennung Innsbrucks als Stadt durch den Landesfürsten brachte ein gänzlich neues System für die Bürger mit sich. Marktrecht, Baurecht, Zollrecht und eine eigene Gerichtsbarkeit gingen nach und nach auf die Stadt über. Stadtbürger unterlagen nicht mehr ihrem Grundherrn, sondern der städtischen Gerichtsbarkeit, zumindest innerhalb der Stadtmauern. Das geflügelte Wort "Stadtluft macht frei" rührt daher, dass man nach einem Jahr in der Stadt von allen Verbindlichkeiten seines ehemaligen Grundherrn frei war. Bürger konnten anders als unfreie Bauern und Dienstleute frei über ihren Besitz und ihre Lebensführung verfügen. Natürlich hatten sie Rechte und Pflichten zu erfüllen. Bürger lieferten zwar keinen Zehent ab, sondern bezahlten Steuern an die Stadt. Welche Gruppe innerhalb der Stadt welche Steuer zu bezahlen hatte, konnte die Stadtregierung selbst festlegen. Die Stadt wiederum musste diese Steuern nicht direkt abliefern, sondern konnte nach Abzug einer fixen Abgabe an den Landesfürsten frei über ihr Budget verfügen. Zu den Ausgaben neben der Stadtverteidigung gehörte die Kranken- und Armenfürsorge. Notleidende Bürger konnten in der „Siedeküche“ Speisen beziehen, so sie das Bürgerrecht hatten. Besondere Beachtung schenkte die Stadtregierung ansteckenden Krankheiten wie der Pest, die in regelmäßigen Abständen die Einwohner marterte.

Jeder Bürger musste im Gegenzug für seine Rechte den Bürgereid leisten. Dieser Bürgereid beinhaltete die Verpflichtung zur Abgabe von Steuern und Militärdienst. Neben der Stadtverteidigung wurden die Bürger auch außerhalb eingesetzt. 1406 stellte sich eine Abordnung gemeinsam mit Söldnern einem Appenzeller Heer entgegen, um das Oberinntal zu verteidigen. Ab 1511 war der Stadtrat laut dem Landlibell Kaiser Maximilians auch verpflichtet ein Kontingent an Wehrpflichtigen für die Landesverteidigung zu stellen. Darüber hinaus gab es Freiwillige, die sich im Freifähnlein der Stadt zum Kriegsdienst melden konnten, so waren zum Beispiel bei der Türkenbelagerung Wiens 1529 auch Innsbrucker unter den Stadtverteidigern.

Im 15. Jahrhundert wurde der Platz eng im rasch wachsenden Innsbruck. Das Bürgerrecht wurde zu einem exklusiven Gut. Nur noch freien Untertanen aus ehelicher Geburt war es möglich, das Stadtrecht zu erlangen. Um Bürger zu werden, mussten entweder Hausbesitz oder Fähigkeiten in einem Handwerk nachgewiesen werden, an der die Zünfte der Stadt interessiert waren. Der Streit darum, wer ein „echter“ Innsbrucker ist, und wer nicht, hält sich bis heute. Dass Migration und Austausch mit anderen immer schon die Garantie für Wohlstand waren und Innsbruck zu der lebenswerten Stadt gemacht haben, die sie heute ist, wird dabei oft vergessen.

Innsbruck hatte wegen dieser Beschränkungen eine gänzlich andere soziale Zusammensetzung als die umliegenden Dörfer. Handwerker, Händler, Beamte und Dienstboten des Hofstaats bestimmten das Stadtbild. Händler waren oft fahrendes Volk, Beamte und Hofstaat kamen ebenfalls im Gefolge eines Fürsten für kurze Zeit nach Innsbruck und besaßen kein Bürgerrecht. Es waren die Handwerker, die einen großen Teil der politischen Macht innerhalb der Bürgerschaft ausübten. Sie zählten, anders als Bauern, zu den mobilen Schichten im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Sie gingen nach der Lehrzeit auf die Walz, bevor sie sich der Meisterprüfung unterzogen und entweder nach Hause zurückkehrten oder sich in einer anderen Stadt niederließen. Über Handwerker erfolgte nicht nur Wissenstransfer, auch kulturelle, soziale und politische Ideen verbreiteten sich durch sie. Die Handwerkszünfte übten teilweise eine eigene Gerichtsbarkeit neben der städtischen Gerichtsbarkeit unter ihren Mitgliedern aus. Es waren soziale Strukturen innerhalb der Stadtstruktur, die großen Einfluss auf die Politik hatten. Löhne, Preise und das soziale Leben wurden von den Zünften unter Aufsicht des Landesfürsten geregelt. Man könnte von einer frühen Sozialpartnerschaft sprechen, sorgten die Zünfte doch auch für die soziale Sicherheit ihrer Mitglieder bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit. Die einzelnen Gewerbe wie Schlosser, Gerber, Plattner, Tischler, Bäcker, Metzger oder Schmiede hatten jeweils ihre Zunft, der ein Meister vorstand.

Ab dem 14. Jahrhundert besaß Innsbruck nachweisbar einen Stadtrat, den sogenannten Gemain, und einen Bürgermeister, der von der Bürgerschaft jährlich gewählt wurde. Es waren keine geheimen, sondern öffentliche Wahlen, die alljährlich rund um die Weihnachtszeit abgehalten wurden. Im Innsbrucker Geschichtsalmanach von 1948 findet man Aufzeichnungen über die Wahl des Jahres 1598.

Der Erhardstag, d.i. der 8. Jänner, spielte alljährlich im Leben der Innsbrucker Bürger eine große Rolle. An diesem Tage versammelten sie sich zur Wahl der Stadtobrigkeit, nämlich des Bürgermeisters, Stadtrichters, Gemeinredners und des zwölfgliedrigen Rates…. Ein genaues Bild über den Ablauf dieser Wahlen in den Jahren 1598 bis 1607 vermittelt ein im Stadtarchiv verwahrtes Protocoll: „… Das Läuten der großen Glocke rief Rat und Bürgerschaft auf das Rathaus und dann als ein ehrsamer Rat und ganze Gmein aufm Rathaus versammelt gwest, ist anfangs ein ehrsamer Rat in der Ratstuben zusammen gesessen und des nächsten Jahr her gwesten Bürgermeisters, Augustin Tauschers, Urlaub angehört.“

Der Bürgermeister vertrat die Stadt gegenüber den anderen Ständen und dem Landesfürsten, der die Oberherrschaft über die Stadt je nach Epoche mal mehr, mal weniger intensiv ausübte. Jeder Stadtrat hatte eigene, klar zugeteilte Aufgaben zu erfüllen wie die Überwachung des Marktrechts, die Betreuung des Spitals und der Armenfürsorge oder die für Innsbruck besonders wichtige Zollordnung. Der Konsum von Alkohol und das Verweilen in den Gaststätten war zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich geregelt. Ärmeren Bevölkerungsschichten war es nicht nur zu teuer, sie durften auch nur zu gewissen Zeiten in die Gasthäuser. So sollte übermäßiger Trunkenheit und dem Anbetteln der Oberschicht vorgebeugt werden. Der Stadtrat kontrollierte die Qualität und Güte der Speisen ähnlich einem frühen Marktamt, waren Städte doch an der Qualität ihrer Betriebe interessiert, um als Wirtschaftsstandort und für Gäste interessant zu sein. Bei all diesen politischen Vorgängen sollte man sich stets in Erinnerung rufen, dass Innsbruck im 16. Jahrhundert etwa 5000 Einwohner hatte, von denen nur ein kleiner Teil das Bürgerrecht besaß. Besitzlose, fahrendes Volk, Erwerbslose, Dienstboten, Diplomaten, Angestellte, Frauen und Studenten waren keine wahlberechtigten Bürger. Zu wählen war ein Privileg der männlichen Oberschicht.

Entgegen landläufiger Meinung war das Mittelalter keine rechtfreie Zeit der Willkür. Auf kommunaler wie auch auf Landesebene, gab es Codices, die sehr genau regelten was erlaubt und was verboten war. Je nach Herrscher und gerade gängigen Moral- und Sittenvorstellungen konnte sich das sehr unterscheiden. Waffentragen, Fluchen, Prostitution, Lärmen, Musizieren, Gotteslästerung, spielende Kinder – alles und jeder konnte dabei ins Visier der Ordnungshüter kommen. Bezieht man die Regeln für Handel, Zölle, Ausübung des Berufes durch Gilden und Preisfestsetzungen für allerlei Waren durch den Magistrat mit ein, war das vor- und frühmoderne Zusammenleben nicht weniger reguliert als heute. Der Unterschied waren Kontrolle und Durchsetzungskraft, die der Obrigkeit häufig nicht gegeben war.

Wurde jemand bei unrechter oder unsittlicher Tat erwischt, gab es Gerichtsinstanzen, die Urteile fällten. Die mittelalterlichen Gerichtstage wurden an der „Dingstätte“ im Freien abgehalten. Die Tradition des Ding geht zurück auf den altgermanischen Thing, bei dem sich alle freien Männer versammelten, um Recht zu sprechen. Der Stadtrat bestellte einen Richter, der für alle Vergehen zuständig war, die nicht dem Blutgericht unterlagen. Ihm zur Seite stand ein Kollegium aus mehreren Geschworenen. Strafen reichten von Geldbußen über Pranger und Kerker. Auch die Einhaltung der religiösen Ordnung wurde von der Stadt überwacht. „Ketzer“ und Querdenker wurden nicht von der Kirche, sondern der Stadtregierung gemaßregelt.

Der Strafvollzug beinhaltete auch weniger humane Methoden als heutzutage üblich, es wurde aber nicht wahllos und willkürlich gefoltert. Folter als Teil des Verfahrens in besonders schweren Fällen war aber ebenfalls geregelt. Verdächtige und Verbrecher wurden im Innsbruck bis zum 17. Jahrhundert im Kräuterturm an der südöstlichen Ecke der Stadtmauer, am heutigen Herzog-Otto-Ufer, festgehalten und traktiert. Sowohl Verhandlung wie auch Strafverbüßung waren öffentliche Prozesse. Dem Stadtturm stand das Narrenhäusel, ein Käfig, in den Menschen eingesperrt und zur Schau gestellt wurden. Auf dem hölzernen Schandesel wurde man bei kleineren Vergehen durch die Stadt gezogen. Der Pranger stand in der Vorstadt, der heutigen Maria-Theresien-Straße. Eine Polizei gab es nicht, der Stadtrichter beschäftigte aber Knechte und an den Stadttoren waren Stadtwächter aufgestellt, um für Ruhe zu sorgen. Es war Bürgerpflicht, bei der Erfassung von Verbrechern mitzuhelfen. Selbstjustiz war verboten.

Die Zuständigkeiten zwischen städtischer und landherrschaftlicher Justiz war seit 1288 im Urbarbuch geregelt. Über schwere Vergehen hatte weiterhin das Landesgericht zu bestimmen. Diesem Blutrecht unterlagen Verbrechen wie Diebstahl, Mord oder Brandstiftung. Das Landesgericht für alle Gemeinden südlich des Inns zwischen Ampass und Götzens war auf der Sonnenburg, die sich südlich oberhalb Innsbrucks befand. Im 14. Jahrhundert siedelte das Landgericht Sonnenburg an den Oberen Stadtplatz vor dem Innsbrucker Stadtturm, später ins Rathaus und in der frühen Neuzeit nach Götzens. Mit der Zentralisierung des Rechtes im 18. Jahrhundert kam das Gericht Sonnenburg zurück nach Innsbruck und fand unter wechselnden Bezeichnungen sowie in wechselnden Gebäuden wie dem Leuthaus in Wilten, am Innrain oder am Ansitz Ettnau, bekannt als Malfatti-Schlössl, in der Höttinger Gasse Unterschlupf.

Der Scharfrichter Innsbrucks war ab dem späten 15. Jahrhundert zentralisiert für mehrere Gerichte zuständig und in Hall ansässig. Die Richtstätten befanden sich durch die Jahre an mehreren Orten. Auf einem Hügel im heutigen Stadtteil Dreiheiligen befand sich lange direkt an der Landesstraße ein Galgen. Der Köpflplatz befand sich bis 1731 der heutigen Ecke Fallbachgasse / Weiherburggasse in Anpruggen. In Hötting stand der Galgen hinter der Kapelle zum Großen Gott. Die heutige Kapelle, die neben dem barocken Kruzifix Keramikfiguren des bekannten Künstlers Max Spielmann (1906 – 1984) trägt, wurde bei Straßenarbeiten in den 1960er Jahren versetzt. Während Spielmanns Denkmal Totentanz an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs erinnert, konnten zum Tode Verurteilte am letzten Weg hier ein letztes Gebet zum Himmel schicken, bevor ihnen der Strick um den Hals gelegt oder der Kopf abgeschlagen wurde, je nach gesellschaftlichem Status und Art des Verbrechens. Es war nicht unüblich, dass der Verurteilte seinem Henker eine Art Trinkgeld zusteckte, damit sich dieser bemühte, möglichst genau zu zielen, um so die Hinrichtung so schmerzlos wie möglich zu gestalten. Viel konnte schiefgehen. Traf das Schwert nicht genau, wurde die Schlinge nicht sorgfältig umgelegt oder riss gar das Seil, erhöhte sich das Leiden des Verurteilten. Für die Obrigkeit und öffentliche Ordnung besonders schädliche Delinquenten wie der „Ketzer“ Jakob Hutter oder die gefassten Anführer der Bauernaufstände von 1525 und 1526 wurden vor dem Goldenen Dachl publikumstauglich hingerichtet. „Peinliche“ Strafen wie Vierteilen oder Rädern, vom lateinischen Wort poena abgeleitet, waren nicht an der Tagesordnung, konnten in speziellen Fällen aber angeordnet werden. Hinrichtungen waren eine Machtdemonstration der Obrigkeit und öffentlich. Sie galt als eine Art der Reinigung der Gesellschaft von Verbrechern und sollte als Abschreckung dienen. Große Menschenmengen versammelten sich, um den Galgenvogel auf seinem letzten Weg zu begleiten. An der Universität wurde an den Hinrichtungstagen der Unterricht ausgesetzt, um den Studenten die Anwesenheit zu ermöglichen und sie zu läutern. Die Leichen der Hingerichteten wurden oft hängengelassen und außerhalb des geweihten Bereichs der Friedhöfe begraben oder der Universität für Studienzwecke überlassen. Die letzte öffentliche Hinrichtung der österreichischen Geschichte fand 1868 statt. Zimperlich war man zwar auch dann nicht, ein Spektakel vor Publikum waren die Tötungen am Würgegalten, der bis in die 1950er das Mittel der Wahl bei Hinrichtungen war, aber zumindest nicht mehr.

Mit der Zentralisierung des Rechts unter Maria Theresia und Josef II im 18. und dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch im 19. Jahrhundert unter Franz I. ging das Recht von Städten und Landesfürsten an den Monarchen und deren Verwaltungsorgane auf verschiedenen Ebenen über. Die Folter wurde abgeschafft. Die Aufklärung hatte die Vorstellung von Recht, Strafe und Resozialisierung grundlegend verändert. Auch die Einhebung von Steuern wurde zentralisiert, was einen großen Bedeutungsverlust des lokalen Adels und eine Aufwertung der Beamtenschaft zur Folge hatte. Mit der zunehmenden Zentralisierung unter Maria Theresia und Josef II. wurden auch Steuern und Zölle nach und nach zentralisiert und von der Reichshofkammer eingehoben. Innsbruck verlor dadurch, wie viele Kommunen in dieser Zeit, Einnahmen in großer Höhe, die nur bedingt über Ausgleiche aufgefangen wurden.

Die Baumeister Gumpp und die Barockisierung Innsbrucks

Die Werke der Familie Gumpp bestimmen bis heute sehr stark das Aussehen Innsbrucks. Vor allem die barocken Teile der Stadt sind auf sie zurückzuführen. Der Begründer der Dynastie in Tirol, Christoph Gumpp (1600-1672) war eigentlich Tischler. Sein Talent allerdings hatte ihn für höhere Weihen auserkoren. Den Beruf des Architekten oder Künstler gab es zu dieser Zeit noch nicht, selbst Michelangelo und Leonardo da Vinci galten als Handwerker. Der gebürtige Schwabe Gumpp trat nach seiner Mitarbeit an der Dreifaltigkeitskirche in die Fußstapfen der italienischen Baumeister, die unter Ferdinand II den Ton angegeben hatten. Auf Geheiß Leopolds V. reiste Gumpp nach Italien, um dort Theaterbauten zu studieren und bei den zeitgenössisch stilbildenden Kollegen sein Know-How für das geplante landesfürstliche Comedihaus aufzupolieren.

Seine offizielle Tätigkeit als Hofbaumeister begann 1633. Neue Zeiten bedurften eines neuen Designs, abseits des architektonisch von der Gotik geprägten Mittelalters und den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Über die folgenden Jahrzehnte wurde Innsbruck unter der Regentschaft Claudia de Medicis einer kompletten Renovierung unterzogen. Gumpp vererbte seinen Titel an die nächsten beiden Generationen innerhalb der Familie weiter. Die Gumpps traten nicht nur als Baumeister in Erscheinung. Sie waren Tischler, Maler, Kupferstecher und Architekten, was ihnen erlaubte, ähnlich der Bewegung der Tiroler Moderne rund um Franz Baumann und Clemens Holzmeister Anfang des 20. Jahrhunderts, Projekte ganzheitlich umzusetzen. Auch bei der Errichtung der Schanzwerke zur Landesverteidigung während des Dreißigjährigen Krieges waren sie als Planer beteiligt.

Christoph Gumpps Meisterstück aber war die Errichtung des Comedihaus im ehemaligen Ballhaus. Die überdimensionierten Maße des damals richtungsweisenden Theaters, das in Europa zu den ersten seiner Art überhaupt gehörte, erlaubte nicht nur die Aufführung von Theaterstücken, sondern auch Wasserspiele mit echten Schiffen und aufwändige Pferdeballettaufführungen. Das Comedihaus war ein Gesamtkunstwerk an und für sich, das in seiner damaligen Bedeutung wohl mit dem Festspielhaus in Bayreuth des 19. Jahrhunderts oder der Elbphilharmonie heute verglichen werden muss.

Seine Nachfahren Johann Martin Gumpp der Ältere, Georg Anton Gumpp und Johann Martin Gumpp der Jüngere waren für viele der bis heute prägendsten Gebäude im Stadtbild zuständig. So stammen die Wiltener Stiftskirche, die Mariahilfkirche, die Johanneskirche und die Spitalskirche von den Gumpps. Neben dem Entwurf von Kirchen und ihrer Arbeit als Hofbaumeister machten sie sich auch als Planer von Profanbauten einen Namen. Viele der Bürgerhäuser und Stadtpaläste Innsbrucks wie das Taxispalais oder das Alte Landhaus in der Maria-Theresien-Straße wurden von Ihnen entworfen. Mit dem Verlust des Status als Residenzstadt gingen die prunkvollen Großaufträge zurück und damit auch der Ruhm der Familie Gumpp. Ihr ehemaliges Wohnhaus beherbergt heute die Konditorei Munding in der Altstadt. Im Stadtteil Pradl erinnert die Gumppstraße an die Innsbrucker Baumeisterdynastie.

Barock: Kunstrichtung und Lebenskunst

Wer in Österreich unterwegs ist, kennt die Kuppen und Zwiebeltürme der Kirchen in Dörfern und Städten. Diese Form der Kirchtürme entstand in der Zeit der Gegenreformation und ist ein typisches Kennzeichen des Architekturstils Barock. Auch in Innsbrucks Stadtbild sind sie vorherrschend. Die bekanntesten Gotteshäuser Innsbrucks wie der Dom, die Johanneskirche oder die Jesuitenkirche, sind im Stile des Barocks gehalten. Prachtvoll und prunkvoll sollten Gotteshäuser sein, ein Symbol des Sieges des rechten Glaubens. Die Religiosität spiegelte sich in Kunst und Kultur wider: Großes Drama, Pathos, Leiden, Glanz und Herrlichkeit vereinten sich zum Barock, der den gesamten katholisch orientierten Einflussbereich der Habsburger und ihrer Verbündeten zwischen Spanien und Ungarn nachhaltig prägte.

Das Stadtbild Innsbrucks veränderte sich enorm. Die Gumpps und Johann Georg Fischer als Baumeister sowie die Bilder Franz Altmutters prägen Innsbruck bis heute nachhaltig. Das Alte Landhaus in der Altstadt, das Neue Landhaus in der Maria-Theresien-Straße, die unzähligen Palazzi, Bilder, Figuren – der Barock war im 17. und 18. Jahrhundert das stilbildende Element des Hauses Habsburg und brannte sich in den Alltag ein. Das Bürgertum wollte den Adeligen und Fürsten nicht nachstehen und ließen ihre Privathäuser im Stile des Barocks errichten. Auf Bauernhäusern prangen Heiligenbilder, Darstellungen der Mutter Gottes und des Herzen Jesu.

Barock war nicht nur eine architektonische Stilrichtung, es war ein Lebensgefühl, das seinen Ausgang nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges nahm. Die Türkengefahr aus dem Osten, die in der zweimaligen Belagerung Wiens gipfelte, bestimmte die Außenpolitik des Reiches, während die Reformation die Innenpolitik dominierte. Die Barockkultur war ein zentrales Element des Katholizismus und der politischen Darstellung derselben in der Öffentlichkeit, das Gegenmodell zum spröden und strengen Lebensentwurf Calvins und Luthers. Feiertage mit christlichem Hintergrund wurden eingeführt, um den Alltag der Menschen aufzuhellen. Architektur, Musik und Malerei waren reich, füllig und üppig. In Theaterhäusern wie dem Comedihaus in Innsbruck wurden Dramen mit religiösem Hintergrund aufgeführt. Kreuzwege mit Kapellen und Darstellungen des gekreuzigten Jesus durchzogen die Landschaft. Die Volksfrömmigkeit in Form der Wallfahrten, Marien- und Heiligenverehrung hielt Einzug in den Kirchenalltag. Multiple Krisen prägten den Alltag der Menschen. Neben Krieg und Hunger brach die Pest im 17. Jahrhundert besonders häufig aus. Die Barockfrömmigkeit wurde auch zur Erziehung der Untertanen eingesetzt. Auch wenn der Ablasshandel in der Zeit nach dem 16. Jahrhundert keine gängige Praxis mehr in der katholischen Kirche war, so gab es doch noch eine rege Vorstellung von Himmel und Hölle. Durch ein tugendhaftes Leben, sprich ein Leben im Einklang mit katholischen Werten und gutem Verhalten als Untertan gegenüber der göttlichen Ordnung, konnte man dem Paradies einen großen Schritt näherkommen. Die sogenannte Christliche Erbauungsliteratur war nach der Schulreformation des 18. Jahrhunderts in der Bevölkerung beliebt und zeigte vor, wie das Leben zu führen war. Das Leiden des Gekreuzigten für die Menschheit galt als Symbol für die Mühsal der Untertanen auf Erden innerhalb des Feudalsystems. Mit Votivbildern baten Menschen um Beistand in schweren Zeiten oder bedankten sich vor allem bei der Mutter Gottes für überstandene Gefahren und Krankheiten.

Der Historiker Ernst Hanisch beschrieb den Barock und den Einfluss, den er auf die österreichische Lebensart hatte, so:

„Österreich entstand in seiner modernen Form als Kreuzzugsimperialismus gegen die Türken und im Inneren gegen die Reformatoren. Das brachte Bürokratie und Militär, im Äußeren aber Multiethnien. Staat und Kirche probierten den intimen Lebensbereich der Bürger zu kontrollieren. Jeder musste sich durch den Beichtstuhl reformieren, die Sexualität wurde eingeschränkt, die normengerechte Sexualität wurden erzwungen. Menschen wurden systematisch zum Heucheln angeleitet.“

Die Rituale und das untertänige Verhalten gegenüber der Obrigkeit hinterließen ihre Spuren in der Alltagskultur, die katholische Länder wie Österreich und Italien bis heute von protestantisch geprägten Regionen wie Deutschland, England oder Skandinavien unterscheiden. Die Leidenschaft für akademische Titel der Österreicher hat ihren Ursprung in den barocken Hierarchien. Der Ausdruck Barockfürst bezeichnet einen besonders patriarchal-gönnerhaften Politiker, der mit großen Gesten sein Publikum zu becircen weiß. Während man in Deutschland politische Sachlichkeit schätzt, ist der Stil von österreichischen Politikern theatralisch, ganz nach dem österreichischen Bonmot des „Schaumamal“.

Die Reformation in Tirol

Die Reformation mag aus heutiger Sicht eine Glaubensangelegenheit gewesen sein. Betrachtet man den Glauben aber als einen essentiellen Baustein des Alltags und der Identität der Zeitgenossen, erkennt man, dass sie nur ein Ausdruck für vieles war, was sich im Umbruch befand. Die religiöse Reformation, die sich zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert blutig entlud, war eine gesamtgesellschaftliche Zäsur ähnlich den Jahren 1848 oder 1968. Die Mehrzahl der Menschen mag davon oberflächlich unberührt geblieben sein, trotzdem veränderte sich in der Folge dieser Revolutionen vieles für alle. Der damit einhergehende soziale und politische Wandel machte auch vor dem Heiligen Land Tirol nicht Halt.

Um 1500 begannen neue Entdeckungen und Denkansätze das Ende des Mittelalters einzuläuten. Künstler, Gelehrte und Kleriker begannen überall in Europa Hierarchien, Ordnung und Legitimationen zu hinterfragen. Mit den theologischen Reformatoren des 15. und 16. Jahrhunderts begann das Feudalsystem, das Kirche und Adel über Volk und Bürgerschaft sah, brüchig zu werden. Der böhmische Geistliche Jan Hus hatte im 15. Jahrhundert als einer der ersten in Festlandeuropa die Allmacht des Papstes angezweifelt und wurde dafür am Konzil von Konstanz am Scheiterhaufen verbannt. In Frankreich und der Schweiz war es Jean Calvin (1509 – 1564), im Heiligen Römischen Reich Martin Luther (1483 – 1546) und Thomas Müntzer (1489 – 1525), die die Römische Kirche im 16. Jahrhundert herausforderten.

In Tirol waren im frühen 16. Jahrhundert vor allem die Bergwerkstädte Hall und Schwaz die Zentren der Reformation. Viele Knappen kamen aus Sachsen und brachten ihre Vorstellungen von Glauben und Kirche von dort mit. Die alte Liturgie mit Predigten in unverständlichem Latein entsprach diesen Vorstellungen nicht. Prediger wie Dr. Jacob Strauß wiegelten die Menschen mit lutherischem Gedankengut, das auch Kritik an Klerus und Herrschaftssystem beinhaltete, auf.

Diese Religionskrise führte auch im Profanen außerhalb der Kirchen zu Problemen. Glaube und Weltliches waren keine getrennten Sphären. Waren die Knappen unzufrieden mit der Seelsorge, streikten sie. Die öffentliche Ordnung war in Gefahr, nicht nur dadurch, dass die Bergleute das Recht hatten, Waffen zu tragen. Sie waren untereinander gut verknüpft. Ein Generalstreik konnte eine Wirtschaftskrise auslösen. Fugger und Habsburger, Kapital und politische Macht, waren sehr bedacht darauf, es nicht so weit kommen zu lassen und räumten den Bergleuten Sonderrechte ein.

Nicht nur die Bergleute, auch die progressiven Teile des Bürgertums und des Adels interessierten sich für die neue Art, seinen Glauben, der wichtiger Teil des Lifestyles war, zu leben. Die neuen Lehren waren ein Symbol für das neue Selbstverständnis und die gesellschaftliche Bedeutung, die Handwerker, Facharbeiter und Unternehmer in dieser aufstrebenden Branche gegenüber dem alten System der Feudalherren hatten.

Ferdinand I. und seine Nachfolger konnten die Reformation in Tirol erfolgreich zurückdrängen. Die Religionsmandate mit ihren etlichen Verboten waren zwar mit ein Grund für die Bauernkriege, langfristig und mit vielen Zwangsmaßnahmen fruchtete die landesfürstliche Strategie. Machtpolitik mag ein Grund gewesen sein, tatsächlich waren die regierenden Habsburger aber fromme Menschen, die zumindest zu einem großen Teil aus Überzeugung für den Katholizismus eintraten. Ferdinand II. beschrieb seine Motive mit den Worten:

„…aus eingebung Gotes und seines Hayligen Geistes Inspiration. Alles zu ehre des aller höchsten aus ainem Rechen inprünstigen zu der heyligen Catholischen Alleinsseligmachenden Religion tragenden eyfer.“

Es waren vor allem Priester des Jesuitenordens, die abtrünnige Gemeinden und Bürger vom reformierten Glauben zurück in den Schoß der katholischen Kirche bringen sollten. Den Anfang machten Reformmaßnahmen wie die bessere Ausbildung des Klerus. Konkubinat und Postenschacherei sollten abgeschafft werden. Priester und Bischöfe sollten sich weniger um Weltliches, als vielmehr um das Seelenheil ihrer Schäfchen kümmern. Da diese Maßnahme allerdings nicht von heute auf morgen umsetzbar war, tüchtige Priester mussten erst gefunden und erzogen werden, kamen Zwangsmaßnahmen dazu. Der Besitz protestantischer Bücher und Flugblätter stand unter Strafe. Dabei galt: je niederer der Stand des Bürgers, desto schwerer die Bestrafung. Adelige, Berater und Schlüsselarbeitskräfte konnten oft diskret ihrem protestantischen Glauben nachgehen. Unter Ferdinand II. mussten Untertanten zu Ostern die Beichte ablegen. Der Pfarrer legte eine Liste mit den Namen derer an, die ihrer Pflicht nachkamen. Wer trotz mehrmaliger Ermahnung nicht im Beichtstuhl erschien, konnte des Landes verwiesen werden.

Im 17. Jahrhundert setzte man in Österreich sogenannte Religionsreformationskommissionen ein. Fanden diese „Missionare“ protestantisch orientierte Pfarrer oder Untertanen, die verbotene Lektüre besaßen, wurden sie verhaftet und des Landes verwiesen und nicht selten ihre Häuser samt allem Hab und Gut in Brand gesetzt. Protestantische Beamte konnten ihren Beruf nicht ausüben. Sie mussten entweder konvertieren oder emigrieren. Besonders sture Untertanen wurden öffentlich angekettet. Maximilian III. ließ von einer eigenen Religionsagenterei vor allem Handwerker und Händler kontrollieren. Sie mussten zur Beglaubigung ihrer katholischen Sinneshaltung regelmäßig Beichtzettel abliefern.

Unter Maria Theresia im 18. Jahrhundert wurden Tiroler Protestanten in weit entlegene Teile des Habsburgerreichs zwangsweise umgesiedelt. Die Umsiedlungen bedeuteten aber nicht nur für die betroffenen Bürger ein Problem. Arbeitskraft und die Anzahl der Untertanen waren in den modernen Staatswesen wichtige Merkmale der Entwicklung. Damit stand vor dem Problem, das man heute als Braindrain bezeichnet. Kompetenzen und militärische Power gingen im Namen des Herrn verloren.

1781 erließ der aufgeklärte Kaiser Joseph II. auch aus diesem Grund das Toleranzpatent, das den Bau von protestantischen Kirchen erlaubte, wenn auch an Bedingungen gebunden. So durften diese Bethäuser keine Türme oder sonstigen baulichen Besonderheiten aufweisen. Sogar straßenseitige Fenster waren verboten. In Tirol kam es zu Widerständen gegen das Toleranzpatent, man fürchtete um die guten Sitten und wollte fremdartige Religionen, Zwietracht und Unruhen aller Art vermeiden. Konvertierten Untertanen wurden Dinge wie Ehe und ein Begräbnis auf katholischen Friedhöfen verwehrt.

Bis heute gilt Tirol als selbsternanntes „Heiliges Land“, wobei sich heilig explizit auf den katholischen Glauben bezieht. Noch 1837 wurden Protestanten aus dem Zillertal abgeschoben. Die Nachfahren der sogenannten Zillertaler Inklinanten, die unter behördlichem Druck auswanderten, leben bis heute in Deutschland. Nach und nach hielt die Toleranz zwar Einzug im Kaiserreich und in den Ländern, die Zusammengehörigkeit von Obrigkeit und katholischer Kirche biss sich aber weit ins 20. Jahrhundert in vielen Lebensbereiche, zum Beispiel der Schulbildung, fest. Als während der Verfassungsverhandlungen von 1848 bekannt wurde, dass für die gesamte Monarchie freie Ausübung der Religion geplant war, war die öffentliche Empörung in Tirol riesig. Mehr als 120.000 Unterschriften wurden nach Medienkampagnen gegen diese Liberalisierung des Glaubens gesammelt. 1861 erließ Kaiser Franz Josef das Protestantenpatent, das der evangelischen Kirche mehr oder minder die gleichen Rechte wie die katholische Kirche. Die Tiroler Bevölkerung ließ sich in ihrer Beharrungsfähigkeit auch nicht vom kaiserlichen Protestantenpatent von ihrer Intoleranz abbringen. Das Argument lautete, dass es in Tirol ohnehin keine Andersgläubigen gäbe, es daher auch keiner Toleranz gegenüber Nichtkatholiken bedurfte. Erst 1876 kam es zur Gründung einer offiziellen evangelischen Pfarrgemeinde in Innsbruck.

Reform und Rebellion: Jakob Hutter und Michael Gaismair

Die ersten Regierungsjahre Kaiser Ferdinands I. (1503 – 1564) als Landesfürst Tirols waren von theologischen und sozialen Unruhen gekennzeichnet. Theologische und soziale Spannungen nahmen in dieser krisenhaften Zeit zu. Die aufwändige Hofführung Siegmunds und die Kriege Maximilians samt der Verpfändung eines großen Teils des Landesvermögens an ausländische Unternehmer und Finanziers hatte die finanzielle Lage Tirols in arge Schieflage gebracht. Das neue Recht, das über die von Maximilian eingeführte Verwaltung eingeführt worden war, stand dem alten Gewohnheitsrecht gegenüber. Die Jagd im Wald und das Suchen nach Feuerholz waren damit für einen Großteil der Bevölkerung illegal geworden. Der Verlust dieser Allmendrechte und die immer höher werdende Abgabenlast hatten für Kleinbauern, Tagelöhner, Knechte und anderen Pofel massive Auswirkungen. In Tirol traten zu dieser Zeit mit Jakob Hutter (1500 – 1536) und Michael Gaismair (1490 – 1532) zwei Männer auf den Plan, die mehr soziale Gerechtigkeit forderten, die bestehende Ordnung bedrohten und dafür mit dem Leben bezahlten.

Jakob Hutter war die Galionsfigur der in Tirol vor allem im Unterinntal und im Pustertal aktiven Wiedertäufer. Die ersten Anzeichen der Kleinen Eiszeit verursachten vermehrt Missernten. Viele Menschen sahen darin eine Strafe Gottes für das sündige Leben der Menschen. Sekten wie die Wiedertäufer predigten die reine Lehre der Religion, um sich von dieser Schuld zu befreien und die Ordnung so wiederherzustellen. Besonderen Unmut bei der Römischen Kirche und Ferdinand I. erregte ihre Einstellung zu weltlichem Besitz, zur Kindstaufe und die offen zur Schau gestellte Abneigung gegen weltliche und kirchliche Obrigkeiten. Menschen sollten frei als erwachsene und mündige Bürger ihren Willen, dem Christentum beizutreten, kundtun und nicht als Babys getauft werden.

Für den streng gläubigen und papsttreuen Landesfürsten Ferdinand stellten die Wiedertäufer eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung dar. Einem guten Teil der unter den finanziellen Schwierigkeiten nach der teuren Regentschaft Maximilians stöhnenden Bevölkerung waren sie als Sündenböcke willkommen, die mit ihrem gottlosen Gebaren Unheil über das Land brachten. Den Katholizismus im 16. Jahrhundert als gesellschaftliche Leitidee abzulehnen wäre mit der Verneinung der Existenz der Republik Österreich als staatliche Obrigkeit durch politische Extremisten zu vergleichen. Der Hexenwahn ging an Innsbruck vorüber, bereits 1524 wurden aber drei Wiedertäufer in Innsbruck vor dem Goldenen Dachl wegen Ketzerei am Scheiterhaufen verbrannt. Fünf Jahre später wurden nach einem Schreiben Ferdinands Tausende Wiedertäufer des Landes verwiesen und wanderten nach Mähren, die heutige Tschechei, aus, wo sie geduldet wurden.

Einer von ihnen war Hutter. Aufgewachsen in Südtirol führten ihn seine Lehr- und Gesellenjahre als Hutmacher nach Prag und Kärnten, wo er wahrscheinlich zum ersten Mal mit den Wiedertäufern und ihren Lehren in Verbindung kam. Als die Religionsgemeinschaft 1535 auch aus Mähren vertrieben wurden, kam Jakob Hutter wieder zurück nach Tirol. Er wurde gefangengenommen, nach Innsbruck gebracht und im Kräuterturm gefoltert. Als Anführer der Häretiker für sein Wirken 1536 wurde er vor dem Goldenen Dachl am Scheiterhaufen verbrannt.

Die Gemeinde der Hutterischen Brüder kam nach ihrer endgültigen Vertreibung aus den deutschen Ländern und langen Irrfahrten und Fluchten quer durch Europa im 19. Jahrhundert in Nordamerika an. Noch heute gibt es einige hundert Hutterer Kolonien in Kanada und den USA, die noch immer nach dem Gebot der Jerusalemer Gütergemeinschaft in einer Art kommunistischem Urchristentum leben. Wie die Mennoniten und die Amisch leben die Hutterer meist isoliert von der Außenwelt und haben sich eine eigene Form der an das Deutsche angelehnten Sprache erhalten. In Innsbruck erinnern eine kleine Tafel am Goldenen Dachl sowie eine Straße im Westen der Stadt an Jakob Hutter. 2008 hatten die Bischöfe von Brixen und Innsbruck gemeinsam mit den Landeshauptleuten Nord- und Südtirols in einem Brief an den Ältestenrat der Hutterischen Brüder das knapp 500 Jahre vergangene Unrecht an der Täufergemeinschaft eingestanden. 2015 wurde im Saggen ein paar Schritte südwestlich des Panoramagebäudes der Huttererpark eröffnet, in dem das Denkmal „Übrige Brocken“ an das Schicksal und Leid der Verfolgten erinnert.

Der größte Aufruhr im Zuge der Reformation in Tirol war der Bauernaufstand von 1525, der eng mit dem Namen Michael Gaismairs verbunden ist. Anders als Hutter, der vor allem eine spirituelle Erneuerung forderte, wollte Gaismair auch soziale Veränderungen vorantreiben. Der Tiroler Aufstand war ein Teil dessen, was als Deutscher Bauernkrieg große Teile des Heiligen Römischen Reiches erschütterte. Es war zum Teil reformatorischer, theologischer Eifer, zum Teil Unzufriedenheit mit der sozialen Lage und Güterverteilung, was die Aufständischen antrieb. Gaismair war kein Theologe. Er war der Sohn eines Bergwerksunternehmers, man könnte sagen gebildete Mittelschicht. Wahrscheinlich studierte er Jus an einer italienischen Universität, bevor er Grubenschreiber im Bergwerk Schwaz wurde. 1518 begab er sich in den Dienst des Tiroler Landeshauptmanns Leonhard von Völs, wo er militärische und administrative Erfahrungen sammelte. 1524 wechselte er, vermutlich nach einer Art Korruptionsskandal, in den Dienst des Bischofs von Brixen. Der Bischof war gleichzeitig kirchlicher und weltlicher Fürst seines Bistums. Bei seinen Untertanen war er sehr unbeliebt, galt er doch als strenger Landesherr und verlangte mehr Robot und Fronarbeit als der Tiroler Landesfürst. Hier sah Gaismair aus erster Hand, wie die landesherrschaftliche Verwaltung des Klerus mit strenger Rechtsprechung die Untertanen knechtete.

Im Mai 1525 beteiligte er sich an einer der Erhebungen, die auch von den Nachrichten über die bäuerlichen Aufstände in Süddeutschland angestachelt wurden. Viele der Tiroler Untertanen hatten in den Italienkriegen Maximilians als Kriegsknechte gedient und besaßen durchaus militärische Erfahrung. Sie hatten zwar keine Kavallerie zur Verfügung und es mangelte an strategischer übergeordneter Führung, zum Teil waren die Gruppen aber durchaus in einem militärischen Sinne organisiert. Dazu gesellten sich unzufriedene Stadtbürger, Handerker und sonstiger Pofel. Einer dieser Bauernhaufen drang in das Kloster Neustift ein. Nicht nur bischöfliches Eigentum und die Weinvorräte wurden geplündert, auch die Urbare, die Aufzeichnungen rund um Gerichtsbarkeit, Besitz, Schulden und Verpflichtungen der Bauern gegenüber dem Grundherrn, wurden vernichtet. Am Tag nach der Einnahme des Klosters wählten die Aufständischen Gaismair zu ihrem Hauptmann. Es waren wohl seine militärische Erfahrung, seine Bildung und auch sein Wissen um militärische Stärken und Schwächen sowohl des Landeshauptmann von Tirol wie auch der Bischöfe von Brixen und Trient, die ihm das Vertrauen einbrachten.