Maria Hilf Innsbruck!

Maria hilf Innsbruck!

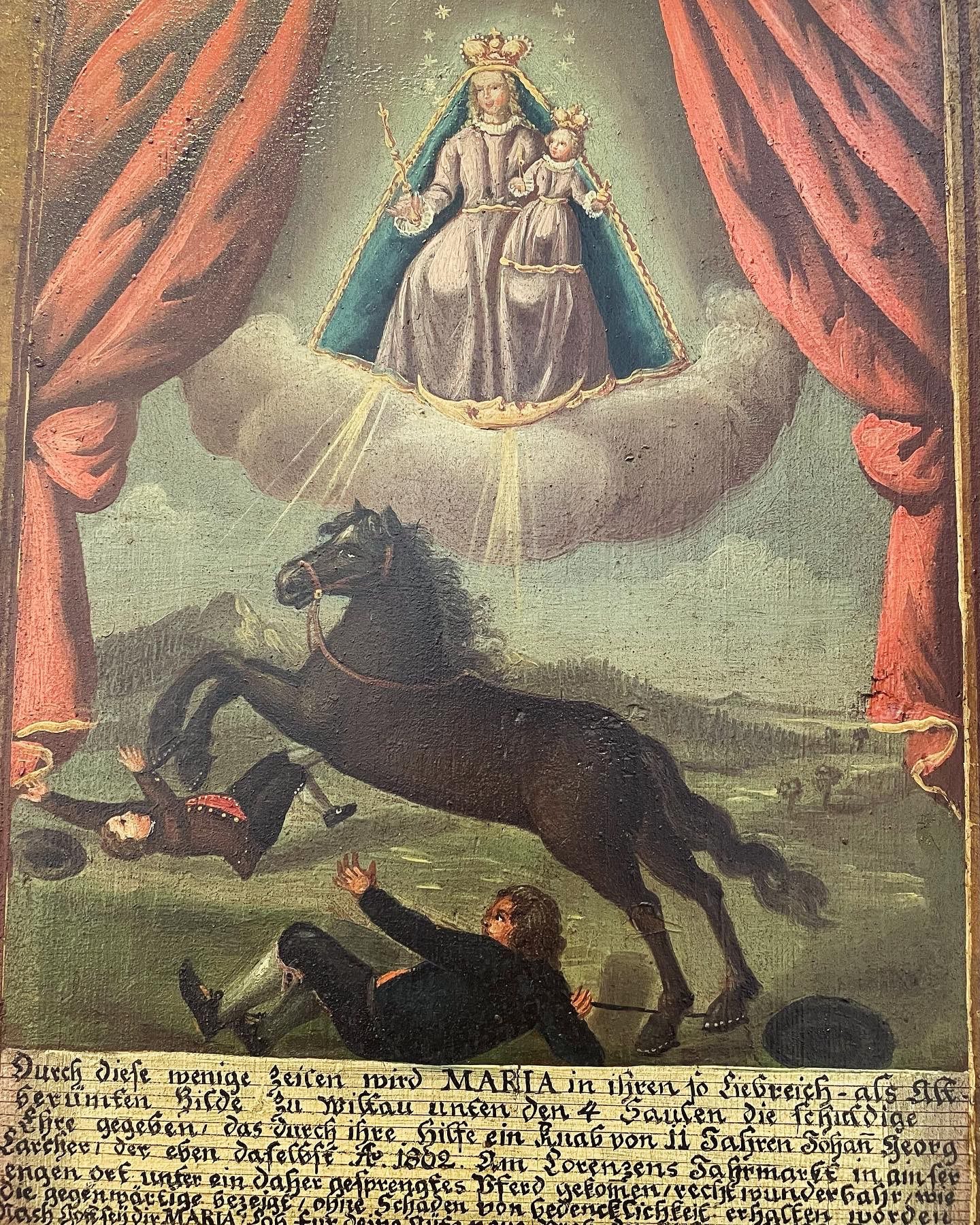

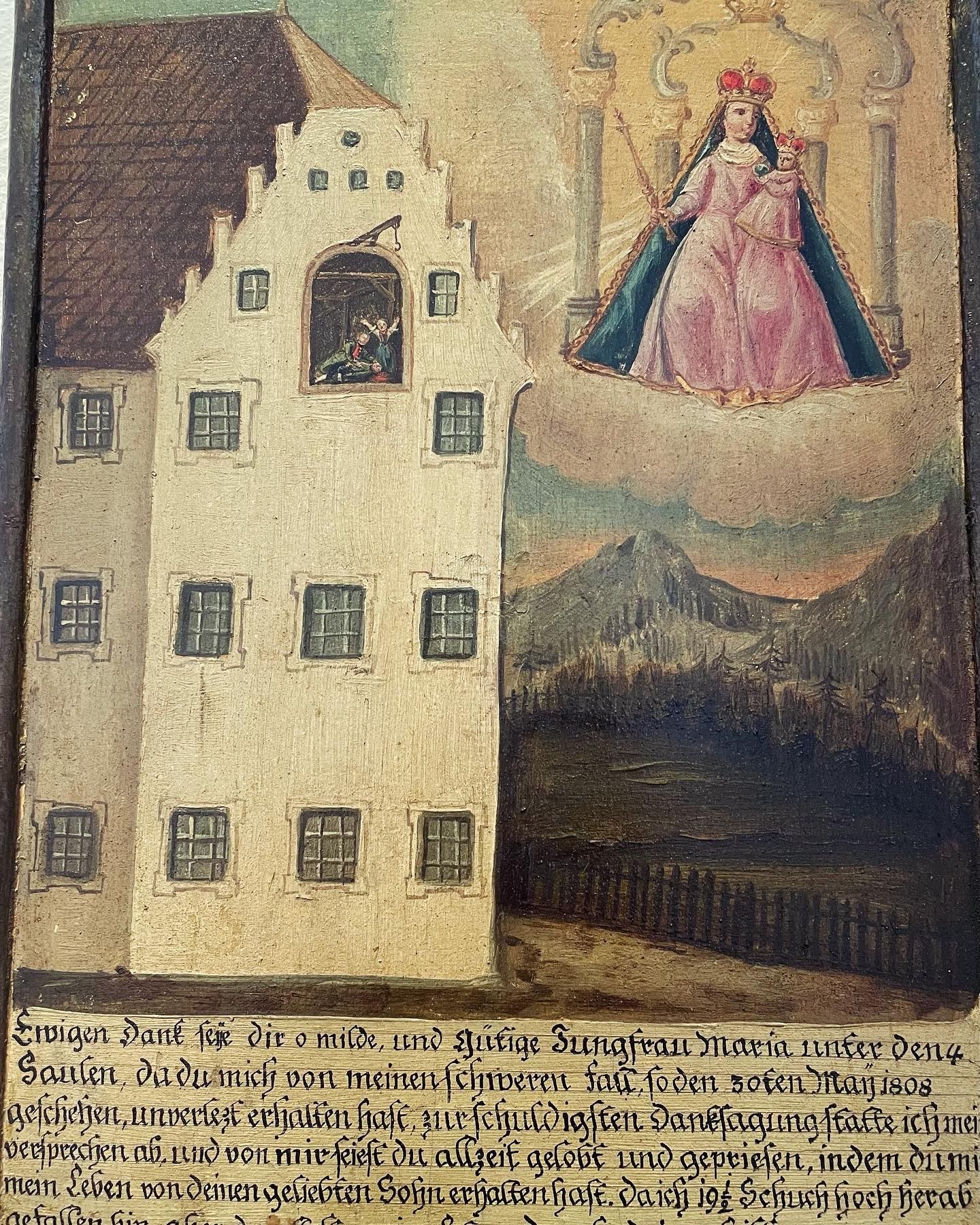

Heiligenverehrung und Volksfrömmigkeit wandelten stets auf einem schmalen Grat zwischen Glauben, Aberglauben und Magie. In den Alpen, wo die Menschen der kaum erklärbaren Umwelt mehr als in anderen Regionen ausgesetzt waren, nahm diese Form des Glaubens bemerkenswerte und oft skurrile Formen an. Heilige wurden bei verschiedenen Aufgaben im Alltag um Hilfe angefleht. Anna sollte Haus und Herdfeuer schützen, zur in Tirol besonders beliebten Heiligen Notburga von Rattenberg betete man für gute Ernte. Als dafür verstärkt Dünger und landwirtschaftliche Maschinen eingesetzt wurden, stieg sie zur Schutzheiligen der Trachtenträgerinnen auf. Bergleute vertrauten ihr Schicksal in ihrem gefährlichen Job unter Tage der Heiligen Barbara und dem Heiligen Bernhard an. Die Kapelle bei den Herrenhäusern im Halltal nahe Innsbruck gibt einen faszinierenden Einblick in die Glaubenswelt zwischen Bettelwurfgeist und Anbetung diverser lokaler Schutzpatrone. Die Heilige, die alle anderen in der Verehrung bis heute überstrahlt, ist Maria. Von der Kräuterweihe zu Maria Himmelfahrt bis zum rechtsdrehenden Wasser in Maria Waldrast am Fuß der Serles und Votivbildern in Kirchen und Kapellen ist sie beliebter Dauergast in der Volksfrömmigkeit. Wer aufmerksam durch Innsbruck spaziert, findet ein spezielles Bild immer wieder auf Fassaden von Gebäuden: Das Gnadenbild Mariahilf von Lucas Cranach (ca. 1472 – 1553).

Cranachs Madonna ist eine der populärsten und am häufigsten kopierten Darstellungen Marias im Alpenraum. Das Bild ist eine Neuinterpretation der klassischen ikonographischen Mutter Gottes. Ähnlich wie die Mona Lisa da Vincis, die zu einer ähnlichen Zeit entstand, lächelt Maria dem Betrachter verschmitzt zu. Cranach verzichtete auf jede Form der Sakralisierung wie Mondsichel oder Heiligenschein und lässt sie in zeitgenössischer Alltagskleidung auftreten. Die rotblonden Haare von Mutter und Kind transferieren sie von Palästina nach Europa. Aus der Heiligen und jungfräulichen Maria wurde eine gewöhnliche Frau mit Kind aus der gehobenen Mittelschicht des 16. Jahrhunderts.

Entstehung, Reise und Verehrung des Gnadenbildes Mariahilf erzählen im Kleinen die Geschichte von Reformation, Gegenreformation und Volksfrömmigkeit in den Deutschen Ländern. Die Odyssee des lediglich 78 x 47 cm großen Bildes begann im heutigen Thüringen am landesfürstlichen Hof, einem der kulturellen Zentren Europas der damaligen Zeit. Kurfürst Friedrich III. von Sachsen (1463 – 1525) war ein frommer Mensch. In seinem Besitz befand sich eine der umfangreichsten Reliquiensammlungen der Zeit hatte. Trotz seiner tiefen Verwurzelung im populären Glauben an Reliquien und seinen ausgeprägten Hang zur Marienverehrung unterstütze er 1518 nicht nur aus religiösen, sondern auch aus machtpolitischen Gründen Martin Luther. Freies Geleit des mächtigen Landesfürsten und die Unterbringung auf der Wartburg ermöglichten Luther die Arbeit an der deutschen Übersetzung der Heiligen Schrift und seiner Vorstellung einer neuen, reformierten Kirche.

Wie zu dieser Zeit üblich, hatte Friedrich auch einen Art Director in seinem Gefolge. Lucas Cranach war seit 1515 als Hofmaler in Wittenberg. Cranach war wie andere Maler seiner Zeit nicht nur äußerst produktiv, sondern auch äußerst geschäftstüchtig. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit führte er in Wittenberg eine Apotheke und eine Weinschenke. Dank seines finanziellen Wohlstandes und Ansehens stand er der Gemeinde ab 1528 als Bürgermeister vor. Cranach galt als schneller Maler mit großem Output. Er erkannte Kunst als Medium, um Zeit und Zeitgeist festzuhalten und zu verbreiten. Ähnlich wie Albrecht Dürer schuf er populäre Werke mit großer Reichweite. Seine Porträts der damaligen High Society prägen bis heute unser Bild damaliger Promis wie die seines Arbeitgebers Friedrich, Maximilian I., Martin Luther oder seinem Standeskollegen Dürer.

Auf Schloss Wittenberg lernten sich Cranach und die Kirchenkritiker Philipp Melanchthon und Martin Luther kennen. Spätestens durch diese Bekanntschaft wurde der Künstler zum Anhänger des neuen, reformierten Christentums, das noch keine offizielle Erscheinungsform hatte. Die Unschärfen in den religiösen Überzeugungen und Praktiken dieser Zeit vor der offiziellen Kirchenspaltung spiegeln sich in Cranachs Werken wider. Trotz der Ablehnung Luthers und Melanchthons von Heiligenverehrung, Marienkult und ikonographischer Darstellungen in Kirchen malte Cranach weiterhin für seine Auftraggeber nach deren Geschmack.

Ebenso unscharf wie der Übergang von einer Konfession zur anderen im 16. Jahrhundert ist das Entstehungsdatum des Gnadenbildes Mariahilf. Cranach fertigte es irgendwann zwischen 1510 und 1537 entweder für den Hausalter von Friedrichs Schwägerin, Herzogin Barbara von Sachsen oder für die Heiligkreuzkirche in Dresden an. Kunstexperten sind sich bis heute uneins. Die Freundschaft zwischen Cranach und Martin Luther legt nahe, Cranach hätte es nach seiner Hinwendung zum Luthertum gemalt und diese verweltlichte Darstellung einer Mutter mit Kind sei ein Ausdruck eines neuen religiösen Weltbildes. Es ist aber durchaus möglich, dass der geschäftstüchtige Künstler das Bild nach der Vorstellung des Auftraggebers komplett ohne ideologischen Hintergrund, sondern als Ausdruck der Mode der Zeit bereits vor der Ankunft Luthers in Wittenberg malte.

Nach dem Tod Friedrichs trat Cranach in den Dienst seines Nachfolgers Johann Friedrichs I. von Sachsen. Als sein Arbeitgeber 1547 nach der Schlacht von Mühlberg in Gefangenschaft des Kaisers geriet, folgte ihm Hofmaler Cranach trotz seines hohen Alters bis nach Augsburg und Innsbruck. Nach fünf Jahren im Schlepptau der wohl luxuriös untergebrachten Geisel kehrte Cranach zurück nach Wittenberg, wo er seinem für damalige Verhältnisse biblischen Alter erlag.

Das Gnadenbild Mariahilf wurde, wahrscheinlich um es vor eifernden Bilderstürmen vor der Zerstörung zu retten, während der turbulenten Jahre der Konfessionskriege in die Kunstkammer des sächsischen Landesfürsten überführt. Knapp 65 Jahre später sollte es wie zuvor sein Erschaffer auf verschlungenen Pfaden seinen Weg nach Innsbruck finden. Als der kunstsinnige Passauer Bischof aus dem Hause Habsburg 1611 zu Gast am Hof in Dresden war, erwählte er das Gnadenbild Cranachs als Gastgeschenk und nahm es mit in seine fürstbischöfliche Residenz an der Donau. Dort sah es sein Domdekan und war so angetan, dass er eine Kopie für seinen Hausaltar anfertigen ließ. Rasch entstand rund um das Bild ein Wallfahrtskult.

Als aus dem Passauer Bischof sieben Jahre später Erzherzog Leopold V. von Österreich und Landesfürst Tirols wurde, übersiedelte das populäre Gemälde mit seinem Besitzer an den Hof in Innsbruck. Seine toskanische Gattin Claudia de Medici hielt den Marienkult in italienischer Tradition auch nach seinem Ableben eifrig am Köcheln. Sowohl die Servitenkirche als auch das Kapuzinerstift erhielten Altare und Bilder der Heiligen Muttergottes. Nichts war allerdings beliebter als Cranachs Gnadenbild. Um die Stadt während des Dreißigjährigen Krieges zu beschützen, wurde das Bild häufig aus der Hofkapelle geholt und für die öffentliche Verehrung ausgestellt. Die verzweifelte Innsbrucker Bevölkerung schrie dem kleinen Gemälde bei diesen Massengebeten ein lautstarkes „Maria Hilf“ entgegen, eine Praxis, die dank der Jesuiten im Volksglauben Einzug gehalten hatte. 1647, im Moment höchster Not schworen die Tiroler Landstände, rund um das Bild eine Kirche zu bauen, sollte der Schutz Marias das Land vor der Verwüstung durch bayerische und schwedische Truppen bewahren. Dass die reformierte Darstellung der Heiligen Maria, gemalt von einem Freund Martin Luthers, zum Schutz der Stadt vor protestantischen Truppen angefleht wurde, entbehrt wohl nicht einer gewissen Ironie.

Die Kirche Mariahilf wurde zwar gebaut, das Bild aber wurde 1650 in der Pfarrkirche St. Jakob innerhalb der sicheren Stadtmauern ausgestellt. Das neu erbaute Gotteshaus erhielt eine von Michael Waldmann angefertigte Kopie. Es sollte nicht die letzte ihrer Art werden. Das Motiv und die Darstellung Cranachs der Mutter Gottes erfreute sich allerhöchster Beliebtheit und findet sich bis heute nicht nur in Kirchen, sondern auf unzähligen Privathäusern wieder. Kunst wurde durch diese Kopien zum Massenphänomen. Vom Privatbesitz des sächsischen Landesfürsten war das Marienbild in den öffentlichen Raum gewandert. Jahrhunderte vor Andy Warhol und Roy Lichtenstein waren Cranach und Dürer zu viel kopierten Künstlern geworden und ihre Bilder zu einem Teil des öffentlichen Raumes und Alltags. Das Original des Gnadenbildes Mariahilf mag im Dom St. Jakob hängen, die Kopie und die drumherum entstandene Pfarre aber gaben einem ganzen Stadtteil seinen Namen.

Sehenswürdigkeiten dazu…

Pfarre Mariahilf

Dr.-Sigismund-Epp-Weg

Pradlerstraße

Pradlerstraße

Helblinghaus

Herzog-Friedrich-Straße 10

Mariahilfzeile & Marktplatz

Mariahilfstraße / Marktplatz

Dom Sankt Jakob

Domplatz

Annasäule

Maria-Theresienstraße 31