Wilten & Sieglanger

Wissenswertes zu Wilten

Wohlwollend archäologischen Funden folgend, könnte man Wilten als Innsbrucks Keimzelle bezeichnen. Zwischen dem Berg Isel und Olympiabrücke wurden bei Ausgrabungen eine Vielzahl an Gräbern, Mauerresten, Münzen, Keramik und Wasserkanälen ausgegraben. Nach der römischen Besiedlung des Inntales um die Zeitenwende entstand ein Militärstützpunkt. Aus diesem Castell Veldidena entwickelte sich der 806 zum ersten Mal aktenkundig gewordene Locus Wiltina. Nach dem Zerfall des weströmischen Reiches 476 n.Chr. war Tirol langsam und schleichend unter die Kontrolle des Herzogtums Bayern gekommen. Als die Grafen von Andechs 1180 am südlichen Innufer begannen, den Markt, aus dem Innsbruck entstehen sollte, anlegten, hatte Wilten bereits an die 1000 Jahre am Buckel.

Zu verdanken war der nahtlose Übergang ohne Bedeutungsverlust von den Römern zu den Bajuwaren den klerikalen Strukturen. Das Christentum und das Stift Wilten waren etablierte Institutionen. Die neuen Herren übernahmen nur allzu gerne diese lokale kirchliche und politische Administrationsstelle. Um ihre neue Siedlung an der Innbrücke erweitern zu können, mussten die Andechser dem Stift das Land dafür abringen. Nicht nur 1180, auch 1339 und 1453 konnte die Erweiterung Innsbrucks erst nach dem Landerwerb von den Wiltenern erfolgen. Mit viel Voraussicht ließ sich das Stift Wilten im Gegenzug Sonderrechte vertraglich verankern. Die Stadt war in der Folge in vielerlei Hinsicht von der Gemeinde südlich der Stadt abhängig. Die Kleine Sill, ein Kanal, der im Hochmittelalter angelegt worden war, versorgte die Stadt mit Wasser, das für die Handwerksbetriebe der Stadt unerlässlich war. Da der Kanal durch die Ländereien des Stiftes Wilten floss, hatte der Abt bis ins 16. Jahrhundert wie über so vieles andere die Verfügungsgewalt über das Nutzungsrecht. Das Stift besaß auch das wichtige Mühlrecht. Amraser, Pradler und Innsbrucker Bauern mussten im Mittelalter zu den Wiltener Mühlen an der Sill pilgern, um ihr Korn zu mahlen. Ging mittelalterlichen Städten das Brot aus, drohten Unruhen und Aufstände, war Getreide doch der Hauptbestandteil des täglichen Speiseplans.

Wichtig war Wilten durch die Jahrhunderte vor allem als kirchliche Instanz. Das Verhältnis zwischen der kirchlichen Macht in Wilten in Person des Abtes und der weltlichen in Innsbruck in Person des Landesfürsten, seit dem 16. Jahrhundert mit Unterstützung der Jesuiten, ähnelte dem andauernden Streit zwischen Papst und Kaiser im Mittelalter. In Angelegenheiten der Seelsorge und des Messdienstes war die Stadt vom Abt abhängig. Die Pfarrkirche St. Jakob war lediglich eine Filiale des Stiftes Wilten. Bis 1560 verhinderte das Stift Wilten erfolgreich weitere Klosteransiedlungen in Innsbruck, um seinen Einflussbereich in der Stadt aufrechtzuerhalten. Erst in der Reformationszeit schaffte es der aus Spanien stammende, sich über viele örtliche Gepflogenheiten hinwegsetzende Landesfürst und spätere Kaiser Ferdinand I. auch in der Stadt ein Kloster anzusiedeln. 1561 kamen die Jesuiten auf sein Drängen an den Hof, kurz darauf folgten die Franziskaner. Die Messen an hohen Feiertagen wie Weihnachten, und Ostern oder Taufen wurden trotzdem in Wilten gefeiert.

Wilten bewegte sich, getrennt durch eine Zollgrenze, lange im Gleichschritt mit Innsbruck. Die Siedlung hatte zwar kein Stadtrecht und keine Mauern oder einen Stadtturm, vom Stift aus wuchs das Dorf eifrig Richtung Norden. Zwischen Triumphpforte und Basilika siedelten sich Bauern und Handwerker an. Der Abt hob nicht nur den Zehenten ein, sondern überwachte auch sonst die rechtlichen und wirtschaftlichen Agenden seiner Schäfchen. Ab dem 17. Jahrhundert wurden einige der Bauernhäuser im Oberdorf hinter der Basilika und im Unterdorf am heutigen Wiltener Platzl zu Adelsansitzen ausgebaut. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahm das Bürgertum das Ruder. Diese Entwicklung lässt sich an den Gebäuden in der Haymongasse und der Roten Gasse hinter der Wiltener Basilika nachverfolgen. Hier stehen bis heute noch prächtige Häuser wie das Gasthaus zum Riesen Haymon mit gotischem Kern.

Mit den Entwicklungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchsen Wilten und Innsbruck wirtschaftlich und gesellschaftlich zusammen. Die Brennerbahn 1867 und die Arlbergban 1884 veränderten den Stadtteil stark. Entlang den alten Feldwegen des landwirtschaftlich geprägten Raumes südlich und westlich der Stadt waren ab den 1860er Jahren im Gebiet zwischen Innrain und Südring die vielfach noch heute bestehenden sehenswerten Wohn- und Zinshäuser entstanden, in denen die Angestellten und Arbeiter wohnten. Innsbrucker hatten Unternehmen in Wilten und umgekehrt. Die Zollgrenze an der Triumphpforte wurde mehr und mehr zur Absurdität. Lebensmittel wie Bier, Wein, Fleisch und Getreide, die zwischen Innsbruck und Wilten gehandelt wurden, mussten verzollt werden. Der Binnenzoll auf Grundnahrungsmittel wurde als Schikane empfunden. Die sogenannte Akzise war bei Bürgern auf beiden Seiten verhasst, machte sie das tägliche Leben doch unnötig teuer. Das auf Archivbildern gut erkennbare Accis-Häuschen musste nach der Vereinigung und dem Wegfall des dem Wiener Bazar weichen, einer Art frühem Einkaufszentrum.

1904 wurden Wilten offiziell zu einem Stadtteil Innsbrucks. Der letzte Gemeindevorsteher Fritz Heigl (1856 – 1923) und Bauplaner Rudolf Tschamler verhandelten mit einem Ausschuss unter dem Innsbrucker Wilhelm Greil die Punkte des Übereinkommens zur Vereinigung Innsbrucks und Wiltens aus. Die Einwohnerzahl hatte sich innerhalb weniger Jahrzehnte verdreifacht. Die teure Infrastruktur konnte von der Gemeinde nicht mitentwickelt werden. Wasser und Strom veränderten Alltag und Lebensstandard der Menschen, musste aber erst finanziert werden. Wilten hatte um 1900 nur eine Schule für über 10.000 Einwohner, während Innsbruck sechs für 25.000 vorweisen konnte. Die Modernisierung in Wilten und Innsbruck gemeinsam zu vollziehen war organisatorisch und finanziell vernünftig, was nicht bedeutete, dass alteingesessene Wiltener dem verlorenen Dorfcharakter nicht noch Jahrzehnte später nachweinten, auch wenn zumindest die Wiltener Musikkapelle und die Wiltener Schützen als Teil des Übereinkommens von Innsbruck weiterfinanziert wurden. Mit der ersten Straßenbahn vom Berg Isel durch Wilten 1905 zum Hauptbahnhof wurde die Ehe vom Rechtsvertrag zum vollzogenen Akt.

Vieles zeugt von diesem Wachstum und der Eingemeindung um die Jahrhundertwende, der maßgeblich von großdeutsch-liberalen Politikern gelenkt wurde. In Wilten sind bis heute die zu dieser Zeit besonders populären „Helden“ der Tiroler Erhebung von 1809 in Straßennamen wie Andreas-Hofer-Straße, Speckbacherstraße oder Haspingerstraße verewigt. Westlich wuchs die Stadt entlang der Anichstraße bis zur Klinik und dem Westfriedhof in dieser Zeit ebenfalls. Ein kurzer Spaziergang von der Anichstraße durch die Kaiser-Josef-Straße, die Speckbacherstraße, die Stafflerstraße bis zur Sonnenburgstraße gibt einen guten Eindruck vom Städtebau zwischen 1880 und 1945. Die Gründerzeithäuser sind ebenso sehenswert wie die Südtirolersiedlung. In der Nachkriegszeit entstand neben dem Westfriedhof mit 50 Jahren Verspätung nach einer ersten Planungsphase um die Jahrhundertwende die Pfarre zur Heiligen Familie, um dem Stadtwachstum auch seelsorgerisch nachzukommen. Jahrzehntelang mussten die Wiltener, die nicht zur Pfarrgemeinde Herz Jesu in der Maximilianstraße oder der Basilika gehörten, Gottesdiente in diversen Notkirchen feiern. 1957 konnte Bischof Paulus Rusch die erste Kirche in wirklich moderner Architektur einweihen.

An die Trennung zwischen Wilten und Innsbruck erinnert außer Folklore kaum noch etwas. Johann von Sieberer ließ zur Feier der Vereinigung von Wilten und Innsbruck den Vereinigungsbrunnen am Bahnhof errichten, der unter den Nationalsozialisten entfernt wurde, um dem Verkehr mehr Platz zu geben. Auch zwei in den Erker im Erdgeschoss eingemauerte Grenzsteine mit den Wappen Innsbrucks und Wiltens an der Außenmauer des Hotel Goldene Krone in der Maximilianstraße, der ehemaligen Grenzstraße, erinnern noch daran.Heute ist Wilten ein abwechslungsreiches und lebendiges Stadtviertel. Zwischen dem Oberdorf rund um das Gasthaus Haymon, Wilten West beim Friedhof und der Triumphpforte findet man traditionelles und neues Stadtleben in direkter Nachbarschaft. Zweckdienlicher Wohnbau aus den 1960er und 1970er Jahren trifft auf barocke Bürgerhäuser. Die Nähe zu Universität und Klinik in Kombination mit den geräumigen Altbauwohnungen machen Wilten für Studenten attraktiv. In urigen Kneipen wie dem Jolly treffen alteingesessene Wiltener auf junges Publikum.

Wissenswertes zum Sieglanger

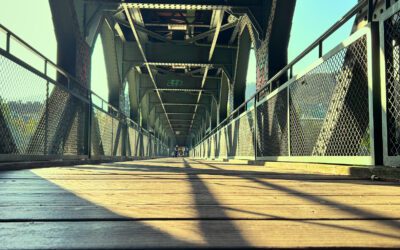

Der Sieglanger im Westen der Stadt war ein Lehen des Stiftes Wilten gewesen, auf dem im 15. Jahrhundert ein Ansitz entstanden war, das heutige Schloss Mentlberg. Auf historischen Karten kann man die Unterschiede zwischen dem unverbauten Zustand 1930 in verschiedenen Etappen bis hin zur verdichteten Siedlung ab 1980 nachverfolgen. Im 19. Jahrhundert entstand auf dem Gelände, auf dem heute das im Volksmund noch immer Zieglstadl genannte Gefängnis steht, eine Ziegelei. Der heutige Sieglanger am Inn war als Untere Figge bekannt und unverbaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte eine Verdichtung des Sieglanger. Die große Zeit des Sieglanger kam in der Zeit des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg. 1962 wurde die Kirche Maria am Gestade eröffnet. Das Gotteshaus mit dem markanten, von weitem gut sichtbaren Turm und die Betonglaswand mit den bunten Fenstern nach Plänen Max Weilers ist ein Denkmal des Aufbruchs Tirols. Zwei Jahre später kam es zum Bau der Autobahn, einer wenig pittoresken Begrenzung des Stadtteils. Seit 1977 verbindet der sehenswerte Sieglangersteg mit 147 m Stützweite über Autobahn und Inn hinweg den Sieglanger für Radfahrer und Fußgänger unkompliziert mit zwei anderen Siedlungen, der ehemaligen Siedlung Neustädter Stürmer am Lohbach und der Höttinger Au.

Westfriedhof

Fritz-Pregl-Straße

Straßenbahn Linie 6

Haltestellen: Mühlau – Igls

Adambräu & Ansitz Windegg

Adamgasse 23

Sillschlucht

Wilten

Gasthaus zum Riesen Haymon

Haymongasse 4

Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt

Müllerstraße 10

Sonnenburgplatz

Sonnenburgstraße

Leopoldstraße & Wiltener Platzl

Leopoldstraße

Schloss & Wallfahrtskirche Mentlberg

Mentlberg 23

Karwendelbrücke

Karwendelbögen

Landesberufsschule

Mandelsbergerstraße 16

Verbindungshaus Austria

Josef-Hirn-Straße

Südtirolersiedlung Wilten West

Speckbacherstraße

Johanneskirche

Bischof-Reinhold-Stecher-Platz

Dollfußsiedlung & Fischersiedlung

Weingartnerstraße

Berg Isel

Berg Isel 1

Winklerhaus

Leopoldstraße/Maximilianstraße

Universität Innsbruck

Innrain 52

Stift & Basilika Wilten

Klostergasse 7 / Pastorgasse 2