Der Rote Bischof und der Innsbrucker Sittenverfall

Der Rote Bischof und der Innsbrucker Sittenverfall

In den 1950er Jahren begann sich Innsbruck von den Krisen- und Kriegsjahren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erholen. Am 15. Mai 1955 deklarierte Bundeskanzler Leopold Figl mit den berühmten Worten „Österreich ist frei“ und der Unterzeichnung des Staatsvertrages offiziell die politische Wende. In vielen Haushalten etablierte sich in den Jahren, die als Wirtschaftswunder in die Geschichte eingingen, moderater Wohlstand. Zwischen 1953 und 1962 erlaubte ein jährliches Wirtschaftswachstum von über 6% es einem immer größeren Teil der Bevölkerung von lange Zeit exotischen Dingen wie Kühlschränken, einem eigenen Badezimmer oder gar einem Urlaub im Süden zu träumen. Diese Zeit brachte nicht nur materielle, sondern auch gesellschaftliche Veränderung mit sich. Die Wünsche der Menschen wurden mit dem steigenden Wohlstand und dem Lifestyle, der in Werbung und Medien transportiert wurde, ausgefallener. Das Phänomen einer neuen Jugendkultur begann sich zart inmitten der grauen Gesellschaft im kleinen Österreich der Nachkriegszeit breit zu machen. Die Begriffe Teenager und Schlüsselkind hielten in den 1950er Jahren im Sprachgebrauch der Österreicher Einzug. Über Filme kam die große Welt nach Innsbruck. Kinovorführungen und Lichtspieltheater gab es zwar schon um die Jahrhundertwende in Innsbruck, in der Nachkriegszeit passte sich das Programm aber erstmals an ein jugendliches Publikum an. Ein Fernsehgerät hatte kaum jemand im Wohnzimmer und das Programm war mager. Die zahlreichen Kinos warben mit skandalträchtigen Filmen um die Gunst des Publikums. Ab 1956 erschien die Zeitschrift BRAVO. Zum ersten Mal gab es ein Medium, das sich an den Interessen Jugendlicher orientierte. Auf der ersten Ausgabe war Marylin Monroe zu sehen, darunter die Frage: „Haben auch Marylins Kurven geheiratet?“ Die großen Stars der ersten Jahre waren James Dean und Peter Kraus, bevor in den 60er Jahren die Beatles übernahmen. Nach dem Summer of Love klärte Dr. Sommer über Liebe und Sex auf. Die allmächtige Deutungshoheit der Kirche über das moralische Verhalten Pubertierender begann zu bröckeln, wenn auch nur langsam. Die erste Foto-Love-Story mit nacktem Busen folgte erst 1982. Bis in die 1970er Jahre beschränkten sich die Möglichkeiten heranwachsender Innsbrucker Großteils auf Wirtshausstuben, Schützenverein und Blasmusik. Erst nach und nach eröffneten Bars, Discos, Nachtlokale, Kneipen und Veranstaltungsräumlichkeiten. Veranstaltungen wie der 5 Uhr Tanztee im Sporthotel Igls lockten paarungswillige junge Menschen an. Das Cafe Central wurde zur „zweiten Heimat langhaariger Jugendlicher“, wie die Tiroler Tageszeitung 1972 entsetzt feststellte. Etablissements wie der Falknerkeller in der Gilmstraße, der Uptown Jazzsalon in Hötting, der Jazzclub in der Hofgasse, der Clima Club im Saggen, der Scotch Club in der Angerzellgasse und die Tangente in der Bruneckerstraße hatten mit der traditionellen Tiroler Bier- und Weinstube nichts gemeinsam. Die Auftritte der Rolling Stones und Deep Purples in der Olympiahalle 1973 waren der vorläufige Höhepunkt des Innsbrucker Frühlingserwachens. Innsbruck wurde damit zwar nicht zu London oder San Francisco, zumindest einen Hauch Rock´n´Roll hatte man aber eingeatmet. Das, was als 68er Bewegung im kulturellen Gedächtnis bis heute verankert ist, fand im Heiligen Land kaum statt. Weder Arbeiter noch Studenten gingen in Scharen auf die Barrikaden. Der Historiker Fritz Keller bezeichnete die 68er Bewegung Österreichs als „Mailüfterl“. Trotzdem war die Gesellschaft still und heimlich im Wandel. Ein Blick in die Jahreshitparaden gibt einen Hinweis darauf. Waren es 1964 noch Kaplan Alfred Flury und Freddy mit „Lass die kleinen Dinge“ und „Gib mir dein Wort“ sowie die Beatles mit ihrer deutschen Version von „Komm, gib mir deine Hand die die Top 10 dominierten, änderte sich der Musikgeschmack in den Jahren bis in die 1970er. Zwar fanden sich auch dann immer noch Peter Alexander und Mireille Mathieu in den Charts. Ab 1967 waren es aber internationale Bands mit fremdsprachigen Texten wie The Rolling Stones, Tom Jones, The Monkees, Scott McKenzie, Adriano Celentano oder Simon und Garfunkel, die mit teils gesellschaftskritischen Texten die Top Positionen in großer Dichte einnahmen.

Diese Veränderung rief eine Gegenreaktion hervor. Die Speerspitze der konservativen Konterrevolution war der Innsbrucker Bischof Paulus Rusch. Zigaretten, Alkohol, allzu freizügige Mode, Auslandsurlaube, arbeitende Frauen, Nachtlokale, vorehelicher Geschlechtsverkehr, die 40-Stundenwoche, sonntägliche Sportveranstaltungen, Tanzabende, gemischte Geschlechter in Schule und Freizeit – das alles war dem strengen Kirchenmann und Anhänger des Herz-Jesu-Kultes streng zuwider. Peter Paul Rusch war 1903 in München zur Welt gekommen und in Vorarlberg als jüngstes von drei Kindern in einem gutbürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Beide Elternteile und seine ältere Schwester starben an Tuberkulose, bevor er die Volljährigkeit erreicht hatte. Rusch musste im jugendlichen Alter von 17 in der kargen Nachkriegszeit früh für sich selbst sorgen. Die Inflation hatte das väterliche Erbe, das ihm ein Studium hätte finanzieren können, im Nu aufgefressen. Rusch arbeitete sechs Jahre lange bei der Bank für Tirol und Vorarlberg, um sich sein Theologiestudium finanzieren zu können. 1927 trat er ins Collegium Canisianum ein, sechs Jahre später wurde er zum Priester des Jesuitenordens geweiht. Seine steile Karriere führte den intelligenten jungen Mann als Kaplan zuerst nach Lech und Hohenems und als Leiter des Teilpriesterseminars zurück nach Innsbruck. 1938 wurde er Titularbischof von Lykopolis und Apostolischer Administrator für Tirol und Vorarlberg. Als jüngster Bischof Europas musste er die Schikanen der nationalsozialistischen Machthaber gegenüber der Kirche überstehen. Obwohl seine kritische Einstellung zum Nationalsozialismus bekannt war, wurde Rusch selbst nie inhaftiert. Zu groß war die Furcht der Machthaber davor, aus dem beliebten jungen Bischof einen Märtyrer zu machen.

Nach dem Krieg stand der sozial und politisch engagierte Bischof an vorderster Front beim Wiederaufbau. Die Kirche sollte wieder mehr Einfluss auf den Alltag der Menschen nehmen. Sein Vater hatte sich vom Zimmermann zum Architekten hochgearbeitet und ihm wohl ein Faible für das Bauwesen mitgegeben. Dazu kamen seine eigenen Erfahrungen bei der BTV. Dank seiner Ausbildung als Bänker erkannte Rusch die Möglichkeiten für die Kirche sich als Helfer in der Not zu engagieren und zu profilieren. Nicht nur die im Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Kirchen wurden wiederaufgebaut. Die Katholische Jugend engagierte sich unter Ruschs Führung unentgeltlich bei der Errichtung der Heiligjahrsiedlung in der Höttinger Au. Die Diözese kaufte dafür einen Baugrund vom Ursulinenorden. Die Kredite für die Siedler wurden zinsfrei von der Kirche vorgestreckt. Sein rustikales Voranschreiten in der Wohnungsfrage sollte ihm Jahrzehnte später den Titel „Roter Bischof“ bescheren. In den bescheidenen Häuschen mit Selbstversorgergarten ganz nach der Vorstellung des dogmatischen und genügsamen „Arbeiterbischofs“ fanden 41 bevorzugt kinderreiche Familien eine neue Heimat.

Durch die Linderung der Wohnungsnot sollten die größten Bedrohungen im Kalten Krieg, Kommunismus und Sozialismus, von seiner Gemeinde fernhalten. Der vom Kommunismus vorgeschriebene Atheismus wie auch der konsumorientierte Kapitalismus, der nach dem Krieg aus den USA schwappend in Westeuropa Einzug gehalten hatte, waren ihm ein Gräuel. 1953 erschien Ruschs Buch „Junger Arbeiter, wohin?“. Was nach revolutionärer, linker Lektüre aus dem Kreml klingt, zeigte die Grundsätze der Christlichen Soziallehre, die sowohl Kapitalismus wie auch Sozialismus geißelte. Familien sollten bescheiden leben, um mit den moderaten finanziellen Mitteln eines alleinerziehenden Vaters in christlicher Harmonie zu leben. Unternehmer, Angestellte und Arbeiter sollten eine friedliche Einheit bilden. Kooperation statt Klassenkampf, die Basis der heutigen Sozialpartnerschaft. Jedem sein Platz in christlichem Sinne, eine Art modernes Feudalsystem, das bereits im Ständestaat Dollfuß´ zur Anwendung geplant war. Seine politischen Ansichten teilte er mit Landeshauptmann Eduard Wallnöfer und Bürgermeister Alois Lugger, die gemeinsam mit dem Bischof die Heilige Dreifaltigkeit des konservativen Tirols der Zeit des Wirtschaftswunders bildeten. Dazu kombinierte Rusch einen latenten, in Tirol auch nach 1945 weit verbreiteten katholischen Antisemitismus, der dank Verirrungen wie der Verehrung des Anderle von Rinn lange als Tradition halten konnte.

Ein besonderes Anliegen war dem streitbaren Jesuiten Erziehung und Bildung. Die gesellschaftliche Formung quer durch alle Klassen durch die Soldaten Christi konnte in Innsbruck auf eine lange Tradition zurückblicken. Der Jesuitenpater und vormalige Gefängnisseelsorger Alois Mathiowitz (1853 – 1922) gründete 1909 in Pradl den Peter-Mayr-Bund. Sein Ansatz war es, Jugendliche über Freizeitgestaltung und Sport und Erwachsene aus dem Arbeitermilieu durch Vorträge und Volksbildung auf den rechten Weg zu bringen. Das unter seiner Ägide errichtete Arbeiterjugendheim in der Reichenauerstraße dient bis heute als Jugendzentrum und Kindergarten. Auch Rusch hatte Erfahrung mit Jugendlichen. 1936 war er in Vorarlberg zum Landesfeldmeister der Pfadfinder gewählt worden. Trotz eines Sprachfehlers war er ein charismatischer Typ, und bei seinen jungen Kollegen und Jugendlichen überaus beliebt. Nur eine fundierte Erziehung unter den Fittichen der Kirche nach christlichem Modell konnte seiner Meinung nach das Seelenheil der Jugend retten. Um jungen Menschen eine Perspektive zu geben und sie in geordnete Bahnen mit Heim und Familie zu lenken, wurde das Jugendbausparen gestärkt. In den Pfarren wurden Kindergärten, Jugendheime und Bildungseinrichtungen wie das Haus der Begegnung am Rennweg errichtet, um von Anfang an die Erziehung in kirchlicher Hand zu haben. Der allergrößte Teil des sozialen Lebens der Stadtjugend spielte sich nicht in verruchten Spelunken ab. Den meisten Jugendlichen fehlte schlicht und ergreifend das Geld, um regelmäßig in Lokalen zu verkehren. Viele fanden ihren Platz in den halbwegs geordneten Bahnen der katholischen Jugendorganisationen. Neben dem ultrakonservativen Bischof Rusch wuchs eine Generation liberaler Kleriker heran, die sich in die Jugendarbeit einbrachten. In den 1960er und 70er Jahren agierten in Innsbruck zwei kirchliche Jugendbewegungen mit großem Einfluss. Verantwortlich dafür waren Sigmund Kripp und Meinrad Schumacher, die mit neuen Ansätzen in der Pädagogik und einem offeneren Umgang mit heiklen Themen wie Sexualität und Rauschmitteln Teenager und junge Erwachsene für sich gewinnen konnten. Für die Erziehung der Eliten im Sinne des Jesuitenordens sorgte in Innsbruck seit 1578 die Marianische Kongregation. Diese Jugendorganisation, bis heute als MK bekannt, nahm sich den Gymnasialschülern an. Die MK war streng hierarchisch strukturiert, um den jungen Soldaten Christi von Anfang an Gehorsam beizubringen. 1959 übernahm Pater Sigmund Kripp die Leitung der Organisation. Die Jugendlichen errichteten unter seiner Führung mit finanzieller Unterstützung durch Kirche, Staat, Eltern und mit viel Eigenleistung Projekte wie die Mittergrathütte samt eigener Materialseilbahn im Kühtai und das legendäre Jugendheim Kennedyhaus in der Sillgasse. Bei der Grundsteinlegung dieses Jugendzentrums, das mit knapp 1500 Mitgliedern zum größten seiner Art in Europa werden sollte, waren Bundeskanzler Klaus und Mitglieder der amerikanischen Botschaft anwesend, war der Bau doch dem ersten katholischen, erst kürzlich ermordeten Präsidenten der USA gewidmet.

Die andere kirchliche Jugendorganisation Innsbrucks war das Z6. Stadtjugendseelsorger Kaplan Meinrad Schumacher kümmerte sich im Rahmen der Aktion 4-5-6 um alle Jugendlichen, die in der MK oder der Katholischen Hochschülerschaft keinen Platz hatten. Arbeiterkinder und Lehrlinge trafen sich in verschiedenen Jugendheimen wie Pradl oder der Reichenau, bevor 1971 das neue, ebenfalls von den Mitgliedern selbst errichtete Zentrum in der namensgebenden Zollerstraße 6 eröffnet wurde. Die Leitung übernahm Josef Windischer. Das Z6 hatte schon mehr mit dem zu tun, was auf der Leinwand von Dennis Hopper und Peter Fonda auf ihren Motorrädern in Easy Rider vorgezeigt wurde. Hier ging es rauer zu als in der MK. Rockerbanden wie die Santanas, Kleinkriminelle und Drogenabhängige verbrachten ihre Freizeit ebenfalls im Z6. Während Schumacher mit den „braven“ Jugendlichen oben sein Programm abspulte, bevölkerte Windischer mit den Outsiders das Untergeschoß, um auch den verirrten Schäfchen so gut als möglich beizustehen.

Ende der 1960er Jahre beschlossen sowohl die MK wie auch das Z6 sich auch für Nichtmitglieder zu öffnen. Mädchen und Bubengruppen wurden teilweise zusammengelegt und auch Nicht-Mitglieder wurden eingelassen. Die beiden Jugendzentren hatten zwar unterschiedliche Zielgruppen, das Konzept aber war gleich. Theologisches Wissen und christliche Moral wurden in spielerischem, altersgerechtem Umfeld vermittelt. Sektionen wie Schach, Fußball, Hockey, Basketball, Musik, Kinofilme und ein Partykeller holten die Bedürfnisse der Jugendlichen nach Spiel, Sport und der Enttabuisierung der ersten sexuellen Erfahrungen ab. Die Jugendzentren boten einen Raum, in dem sich Jugendliche beider Geschlechter begegnen konnten. Besonders die MK blieb aber eine Institution, die nichts mit dem wilden Leben der 68er, wie es in Filmen gerne transportiert wird, zu tun hatte. So fanden zum Beispiel Tanzkurse nicht im Advent, Fasching oder an Samstagen statt, für unter 17jährige waren sie überhaupt verbotene Früchte.

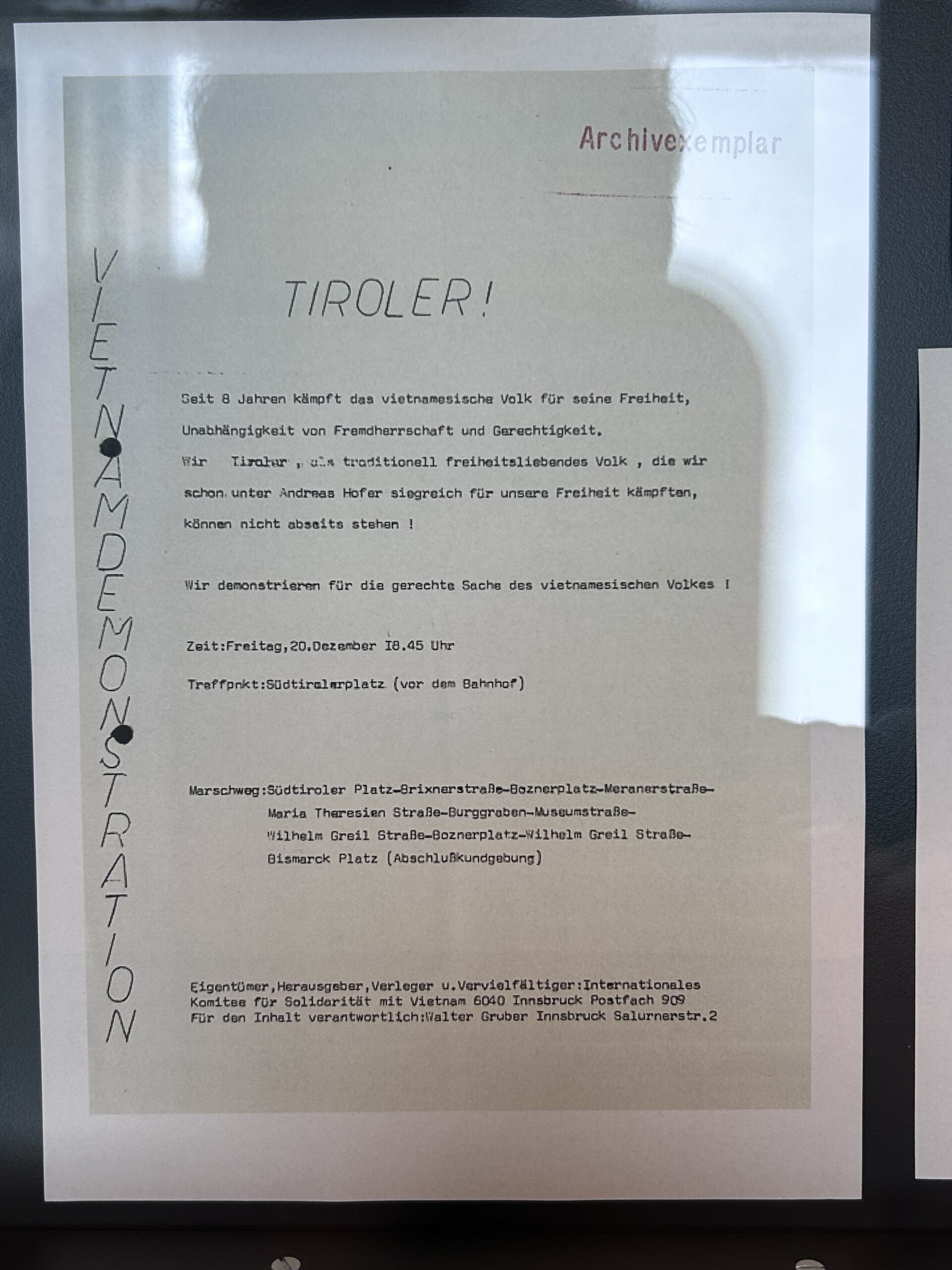

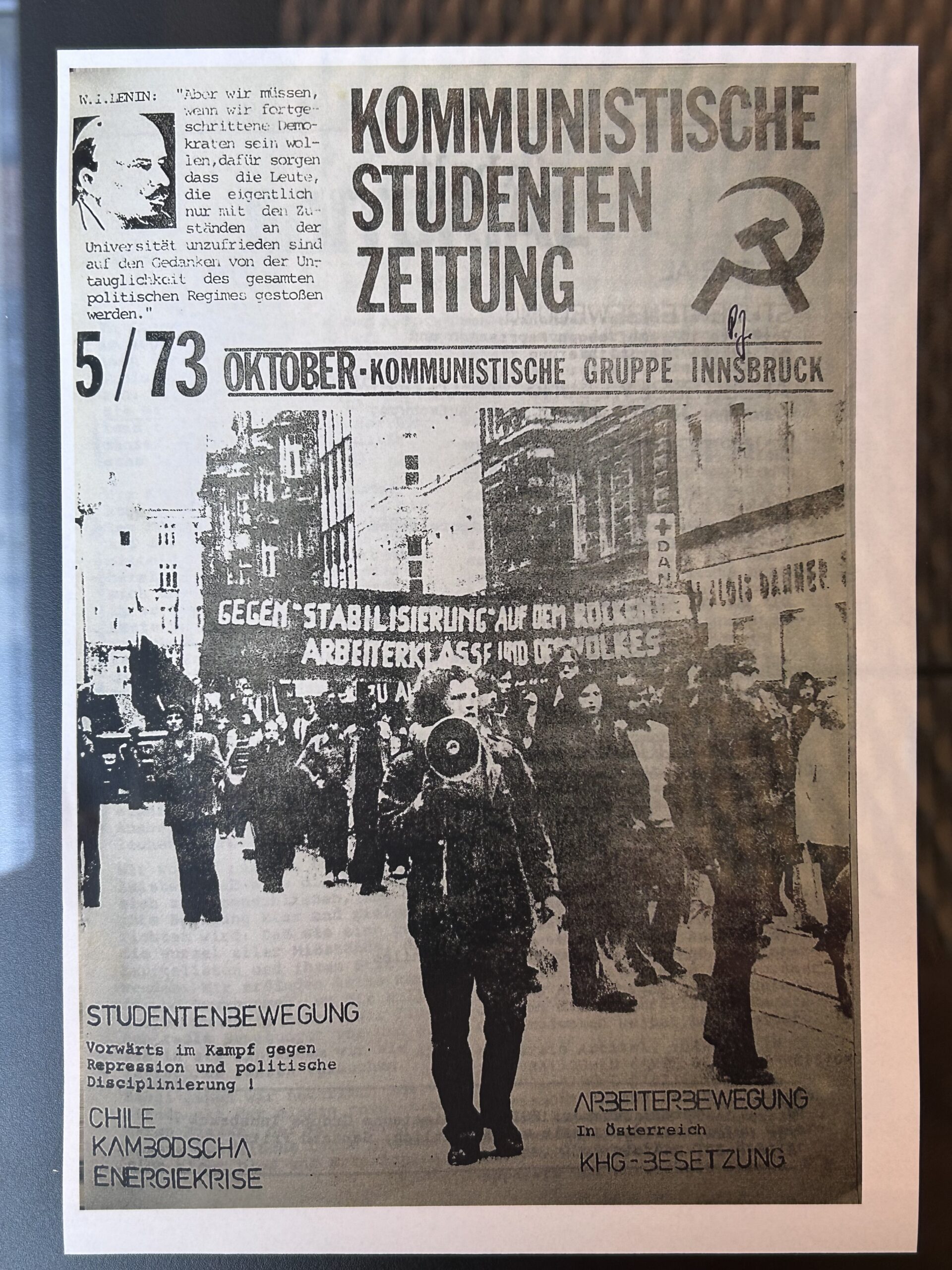

Trotzdem gingen die Jugendzentren zu weit für Bischof Rusch. Die kritischen Beiträge in der MK-Zeitung Wir diskutieren, die immerhin eine Auflage von über 2000 Stück erreichte, fanden immer seltener sein Gefallen. Solidarität mit Vietnam war das eine, aber Kritik an Schützen und Bundesheer konnten nicht geduldet werden. Nach jahrelangen Streitigkeiten zwischen Bischof und Jugendzentrum kam es 1973 zum Showdown. Als Pater Kripp sein Buch Abschied von morgen veröffentlichte, in dem er von seinem pädagogischen Konzept und der Arbeit in der MK berichtete, kam es zu einem nicht öffentlichen Verfahren innerhalb der Diözese und des Jesuitenordens gegen den Leiter des Jugendzentrums. Trotz massiver Proteste von Eltern und Mitgliedern wurde Kripp entfernt. Weder die innerkirchliche Intervention durch den bedeutenden Theologen Karl Rahner noch eine vom Künstler Paul Flora ins Leben gerufene Unterschriftenaktion oder regionale und überregionale Empörung in der Presse konnte den allzu liberalen Pater vor dem Zorn Ruschs retten, der sich für die Amtsenthebung sogar den päpstlichen Segen aus Rom zusichern ließ.

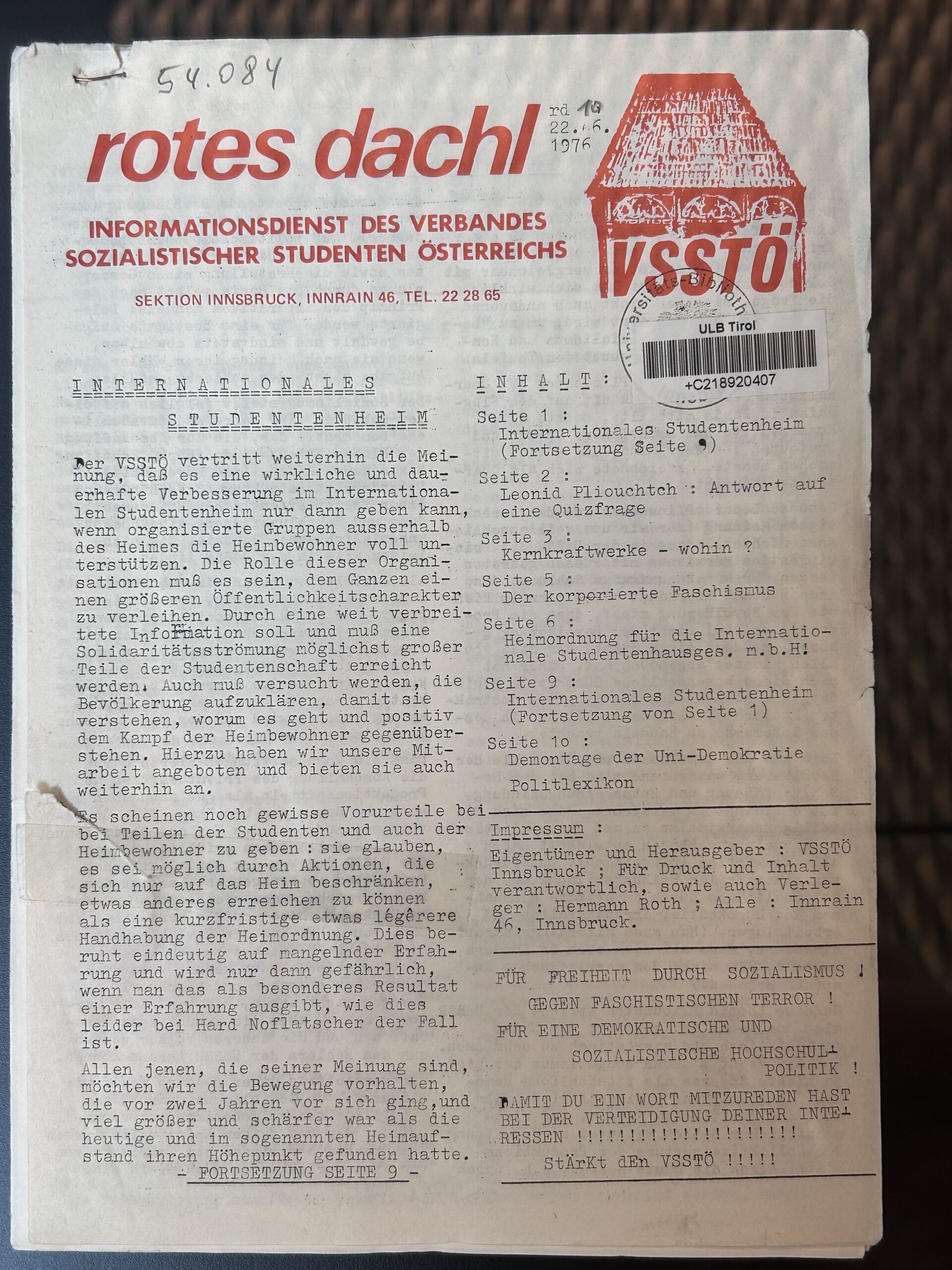

Im Juli 1974 war es vorübergehend auch mit dem Z6 vorbei. Artikel über die Antibaby-Pille und Kritik der Z6-Zeitung an der katholischen Kirche waren zu viel für den strengen Bischof. Rusch ließ kurzerhand die Schlüssel des Jugendzentrums austauschen, eine Methode, die er auch bei der Katholischen Hochschülerschaft angewendet hatte, als diese sich zu nahe an eine linke Aktionsgruppe annäherte. Die Tiroler Tageszeitung vermerkte am 1. August 1974 in einem kleinen Artikel dazu:

„In den letzten Wochen war es zwischen den Erziehern und dem Bischof zu tiefgreifenden Auseinandersetzungen über Grundsatzprobleme gekommen. Nach den Worten des Bischofs hätten die im „Z 6“ vertretenen Auffassungen „mit der kirchlichen Lehre nicht mehr übereingestimmt“. So seien den Jugendlichen von der Leitung des Zentrums absolute Gewissensfreiheit ohne gleichzeitige Anerkennung objektiver Normen zugebilligt und auch geschlechtliche Beziehungen vor der Ehe erlaubt worden.“

Sein Festhalten an konservativen Werten und seine Sturheit waren es, die Ruschs Ansehen in seinen letzten 20 Lebensjahren beschädigten. Als er 1964 zum ersten Bischof der neu gegründeten Diözese Innsbruck geweiht wurde, änderten sich die Zeiten. Der progressive mit praktischer Lebenserfahrung von einst wurde vom modernen Leben einer neuen Generation und den Bedürfnissen der sich etablierenden Konsumgesellschaft überholt. Die ständige Kritik des Bischofs am Lebensstil seiner Schäfchen und das sture Festhalten an seinen allzu konservativen Werten gepaart mit teils skurrilen Aussagen machten aus dem Mitbegründer der Entwicklungshilfe Bruder in Not, dem jungen, anpackenden Bischof des Wiederaufbaus, ab den späten 1960er Jahren einen Grund für den Kirchenaustritt. Sein Konzept von Umkehr und Buße trieb skurrile Blüten. So forderte er von den Tirolern Schuld und Sühne für ihre Verfehlungen während der NS-Zeit, bezeichnete aber gleichzeitig die Entnazifizierungsgesetze als zu weitgreifend und streng. Auf die neuen sexuellen Gepflogenheiten und die Abtreibungsgesetze unter Bundeskanzler Kreisky erwiderte er, dass Mädchen und junge Frauen, die verfrüht geschlechtlichen Umgang haben, bis zu zwölfmal häufiger von Krebserkrankungen der Mutterorgane betroffen seien. Hamburg bezeichnete Rusch als Sündenbabel und er vermutete, dass die schlichten Gemüter der Tiroler Bevölkerung Phänomenen wie Tourismus und Nachtlokalen nicht gewachsen seien und sie zu unmoralischem Verhalten verführten. Er fürchtete, dass Technologie und Fortschritt den Menschen allzu unabhängig von Gott machen. Er war streng gegen die neue Sitte des Doppelverdienstes. Der Mensch sollte mit einem spirituellen Einfamilienhaus mit Gemüsegarten zufrieden sein und nicht nach mehr streben, Frauen sollten sich auf ihre traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter kümmern.

1973 wurde Bischof Rusch nach 35 Jahren an der Spitze der Kirchengemeinde Tirols und Innsbrucks zum Ehrenbürger der Stadt Innsbruck ernannt. 1981 trat er von seinem Amt zurück. 1986 fand Innsbrucks erster Bischof seine letzte Ruhe im Dom St. Jakob. Das Bischof-Paulus-Studentenheim bei der unter ihm errichteten Kirche Petrus Canisius in der Höttinger Au erinnert an ihn.

Das Jugendzentrum Z6 übersiedelte nach seiner Schließung 1974 in die Andreas-Hofer-Straße 11, bevor es seine bis heute bestehende Heimstätte in der Dreiheiligenstraße fand, mitten im Arbeiterviertel der Frühen Neuzeit gegenüber der Pestkirche. Jussuf Windischer blieb nach seiner Mitarbeit in Sozialprojekten in Brasilien in Innsbruck. Der Vater von vier Kindern arbeitete weiterhin mit sozialen Randgruppen, war Dozent an der Sozialakademie, Gefängnisseelsorger und Leiter des Caritas Integrationshauses in Innsbruck.

Auch die MK besteht bis heute, auch wenn es das Kennedyhaus, das direkt nach dem Abschied Kripps von den Mitgliedern in Sigmund-Kripp-Haus umbenannt wurde, nicht mehr gibt. Kripp wurde 2005 von seinem ehemaligen Sodalen und späteren Vizebürgermeister wie vor ihm Bischof Rusch zum Ehrenbürger der Stadt Innsbruck ernannt.

Bischof ließ Jugendzentrum "Z6" schließen

Erschienen: Tiroler Tageszeitung / 1. August 1974

Innsbruck: Ein Experiment ist gescheitert

Das katholische Jugendzentrum „Z 6“ in der Innsbrucker Zollerstraße wurde auf Anweisung von Bischof Paulus Rusch geschlossen.

In den letzten Wochen war es zwischen den Erziehern und dem Bischof zu tiefgreifenden Auseinandersetzungen über Grundsatzprobleme gekommen. Nach den Worten des Bischofs hätten die im „Z 6“ vertretenen Auffassungen „mit der kirchlichen Lehre nicht mehr übereingestimmt“. So seien den Jugendlichen von der Leitung des Zentrums absolute Gewissensfreiheit ohne gleichzeitige Anerkennung objektiver Normen zugebilligt und auch geschlechtliche Beziehungen vor der Ehe erlaubt worden.

Wie von der Diözese Innsbruck zu erfahren war, habe Rusch dem Erzieherstab das Angebot gemacht, alle Fragen auf einer Tagung im Heim zu erörtern, doch sei dieses Angebot abgelehnt worden.

Im „Z 6“ fanden sich vor allem Jugendliche aus Arbeiterkreisen zusammen, unter denen es auch zu Reibereien kam. So waren die beiden Innsbrucker Rockerbanden „Outsiders“ und „Riders“, die kürzlich von der Polizei wegen gefährlicher Drohung und Erpressung verhaftet worden sind, ständige, allerdings nicht immer gern gesehene Besucher des „Z 6“. Sie wurden von den Erziehern wegen ihres Verhaltens mehrmals mit Lokalverbot belegt. Dem Priester Dr. Meinrad Schumacher und seinen Mitarbeitern ging es bei ihrer Arbeit vor allem darum, die sogenannten Randschichten in die christliche Jugendarbeit einzubeziehen.

Sehenswürdigkeiten dazu…

Mariahilfpark

Mariahilfpark 1 – 4

Schutzengelkirche

Gumppstraße 67

Viaduktbögen

Ing.-Etzel-Straße

Tivoli

Sillufer / Pradl

Theresienkirche

Gramartstraße 4

Dreiheiligenkirche

Dreiheiligenstraße 10

Jesuitenkirche & Palais Pfeifersberg

Karl-Rahner-Platz / Sillgasse 6

Cafe Central

Gilmstraße 5

Dom Sankt Jakob

Domplatz