Eine Erste Republik entsteht

Eine Republik entsteht

Kaum eine Epoche ist schwerer zu fassen als die Zwischenkriegszeit. Die Roaring Twenties, Jazz und Automobile kommen einem ebenso in den Sinn wie Inflation und Wirtschaftskrise. In Großstädten wie Berlin gebärdeten sich junge Damen als Flappers mit Bubikopf, Zigarette und kurzen Röcken zu den neuen Klängen lasziv, Innsbrucks Bevölkerung gehörte als Teil der jungen Republik Österreich zum größten Teil zur Fraktion Armut, Wirtschaftskrise und politischer Polarisierung. Schon die Ausrufung der Republik am Parlament in Wien vor über 100.000 mehr oder minder begeisterten, vor allem aber verunsicherten Menschen verlief mit Tumulten, Schießereien, zwei Toten und 40 Verletzten alles andere als reibungsfrei. Wie es nach dem Ende der Monarchie und dem Wegfall eines großen Teils des Staatsterritoriums weitergehen sollte, wusste niemand. Das neue Österreich erschien zu klein und nicht lebensfähig. Der Beamtenstaat des k.u.k. Reiches setzte sich nahtlos unter neuer Fahne und Namen durch. Die Bundesländer als Nachfolger der alten Kronländer erhielten in der Verfassung im Rahmen des Föderalismus viel Spielraum in Gesetzgebung und Verwaltung. Die Begeisterung für den neuen Staat hielt sich aber in der Bevölkerung in Grenzen. Nicht nur, dass die Versorgungslage nach dem Wegfall des allergrößten Teils des ehemaligen Riesenreiches der Habsburger miserabel war, die Menschen misstrauten dem Grundgedanken der Republik. Die Monarchie war nicht perfekt gewesen, mit dem Gedanken von Demokratie konnten aber nur die allerwenigsten etwas anfangen. Anstatt Untertan des Kaisers war man nun zwar Bürger, allerdings nur Bürger eines Zwergstaates mit überdimensionierter und in den Bundesländern wenig geliebter Hauptstadt anstatt eines großen Reiches. In den ehemaligen Kronländern, die zum großen Teil christlich-sozial regiert wurden, sprach man gerne vom Wiener Wasserkopf, der sich mit den Erträgen der fleißigen Landbevölkerung durchfüttern ließ.

Auch andere Bundesländer spielten mit dem Gedanken, sich von der Republik abzukoppeln, nachdem der von allen Parteien unterstützte Plan sich Deutschland anzuschließen von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs untersagt worden war. Die Tiroler Pläne allerdings waren besonders spektakulär. Von einem neutralen Alpenstaat mit anderen Bundesländern, einem Freistaat bestehend aus Tirol und Bayern oder von Kufstein bis Salurn, einem Anschluss an die Schweiz bis hin zu einem katholischen Kirchenstaat unter päpstlicher Führung gab es viele Überlegungen. Besonders populär war die naheliegendste Lösung. In Tirol war es nicht neu, sich als Deutscher zu fühlen. Warum sich also nicht auch politisch an den großen Bruder im Norden anhängen? Besonders unter städtischen Eliten und Studenten war dieser Wunsch sehr ausgeprägt. Der Anschluss an Deutschland erhielt in Tirol bei einer Abstimmung in Tirol einen Zuspruch von 98%, kam aber nie zustande.

Anstatt ein Teil Deutschlands zu werden, unterstand man den ungeliebten Wallschen. Knapp zwei Jahre lang besetzten italienische Truppen nach Kriegsende Innsbruck. Bei den Friedensverhandlungen in Paris war wurde der Brenner zur neuen Grenze erklärt. Das historische Tirol war zweigeteilt. Am Brenner stand Militär, um eine Grenze zu sichern, die es vorher nie gab und als unnatürlich und ungerecht empfunden wurde. 1924 beschloss der Innsbrucker Gemeinderat, Plätze und Straßen rund um den Hauptbahnhof nach Südtiroler Städten zu benennen. Der Bozner Platz sowie die Brixner- und die Salurnerstraße tragen ihre Namen bis heute. Viele Menschen zu beiden Seiten des Brenners fühlten sich verraten. Man hatte den Krieg zwar bei Weitem nicht gewonnen, als Verlierer gegenüber Italien sah man sich aber nicht. Der Hass auf Italiener erreichte in der Zwischenkriegszeit seinen Höhepunkt, auch wenn die Besatzungstruppen sich betont milde gab. Eine Passage aus dem Erzählband „Die Front über den Gipfeln“ des nationalsozialistischen Autors Karl Springenschmid aus den 1930ern spiegelt die allgemeine Stimmung wider:

„`Walsch (Anm.:Italienisch) werden, das wär das Ärgste!` sagt die Junge.

Da nickt der alte Tappeiner bloß und schimpft: `Weiß wohl selber und wir wissen es alle: Walsch werden, das wär das Ärgste.“

Ungemach drohte auch in der Innenpolitik. Die Revolution in Russland und der darauffolgende Bürgerkrieg mit Millionen von Todesopfern, Enteignung und kompletter Systemumkehr warf ihren langen Schatten bis nach Österreich. Die Aussicht auf sowjetische Zustände machte den Menschen Angst. Österreich war tief gespalten. Hauptstadt und Bundesländer, Stadt und Land, Bürger, Arbeiter und Bauern – im Vakuum der ersten Nachkriegsjahre wollte jede Gruppe die Zukunft nach ihren Vorstellungen gestalten. Die Kulturkämpfe der späten Monarchie zwischen Konservativen, Liberalen und Sozialisten setzte sich nahtlos fort. Die Kluft bestand nicht nur auf politischer Ebene. Moral, Familie, Freizeitgestaltung, Erziehung, Glaube, Rechtsverständnis – jeder Lebensbereich war betroffen. Wer sollte regieren? Wie sollten Vermögen, Rechte und Pflichten verteilt werden. Ein kommunistischer Umsturz war besonders in Tirol keine reale Gefahr, ließ sich aber medial gut als Bedrohung instrumentalisieren, um die Sozialdemokratie in Verruf zu bringen. 1919 hatte sich in Innsbruck zwar ein Arbeiter-, Bauer- und Soldatenrat nach sowjetischem Vorbild ausgerufen, sein Einfluss blieb aber gering und wurde von keiner Partei unterstützt. Ab 1920 bildeten sich offiziell sogenannten Soldatenräte, die aber christlich-sozial dominiert waren. Das bäuerliche und bürgerliche Lager rechts der Mitte militarisierte sich mit der Tiroler Heimatwehr professioneller und konnte sich über stärkeren Zulauf freuen als linke Gruppen, auch dank kirchlicher Unterstützung. Die Sozialdemokratie wurde von den Kirchkanzeln herab und in konservativen Medien als Judenpartei und heimatlose Vaterlandsverräter bezeichnet. Allzu gerne gab man ihnen die Schuld am verlorenen Krieg und den Folgen gab. Der Tiroler Anzeiger brachte die Volksängste auf den Punkt: “Wehe dem christlichen Volke, wenn bei den Wahlen die Juden=Sozi siegen!“.

Der Innsbrucker Gemeinderat umfasste mit der neuen Gemeinderatsordnung, die das allgemeine Wahlrecht aller Erwachsenen vorsah, von 1919 40 Mitglieder. Von 24.644 zur Wahlurne gerufenen Bürgern machten unglaubliche 24.060 von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Bereits im ersten Gemeinderat mit freien Wahlen waren drei Frauen vertreten. Während in den ländlichen Bezirken die Tiroler Volkspartei als Zusammenschluss aus Bauernbund, Volksverein und Katholischer Arbeiterschaft dominierte, konnte die Sozialdemokratie unter der Führung von Martin Rapoldi trotz des starken Gegenwindes in Innsbruck bei den ersten Wahlen 1919 stets zwischen 30 und 50% der Stimmen erringen. Dass es mit dem Bürgermeistersessel für die Sozialdemokraten nicht klappte, lag an den Mehrheiten im Gemeinderat durch Bündnisse der anderen Parteien. Liberale und Tiroler Volkspartei stand der Sozialdemokratie gegenüber mindestens so ablehnend gegenüber wie der Bundeshauptstadt Wien und den italienischen Besatzern.

Die hohe Politik war aber nur der Rahmen des eigentlichen Elends. Die als Spanische Grippe in die Geschichte eingegangene Epidemie forderte in den Jahren nach dem Krieg auch in Innsbruck ihren Tribut. Genaue Zahlen wurden nicht erfasst, weltweit schätzt man die Zahl der Todesopfer auf 27 – 50 Millionen. In Innsbruck sollen es in der Blütezeit der Spanischen Grippe um die 100 Opfer täglich gewesen sein, die der Krankheit zum Opfer fielen. Viele Innsbrucker waren von den Schlachtfeldern nicht nach Hause zurückgekehrt und fehlten als Väter, Ehemänner und Arbeitskräfte. Viele von denen, die es zurückgeschafft hatten, waren verwundet und von den Kriegsgräueln gezeichnet. Noch im Februar 1920 veranstaltete der „Tiroler Ausschuss der Sibirier“ im Gasthof Breinößl „…zu Gunsten des Fondes zur Heimbeförderung unserer Kriegsgefangenen…“ einen Benefizabend. Noch lange nach dem Krieg bedurfte das Land Tirol Hilfe von auswärts, um die Bevölkerung zu ernähren. Unter der Überschrift „Erhebliche Ausdehnung der amerikanischen Kinderhilfsaktion in Tirol“ stand am 9. April 1921 in den Innsbrucker Nachrichten zu lesen: „Den Bedürfnissen des Landes Tirol Rechnung tragend, haben die amerikanischen Vertreter für Oesterreich in hochherzigster Weise die tägliche Mahlzeitenanzahl auf 18.000 Portionen erhöht.“

Dazu kam die Arbeitslosigkeit. Vor allem Beamte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, hatten ihre Arbeit verloren, nachdem der Völkerbund seine Anleihe an herbe Sparmaßnahmen geknüpft hatte. Die Gehälter im öffentlichen Dienst wurden gekürzt. Es kam immer wieder zu Streiks. Der Tourismus als Wirtschaftsfaktor war ob der Probleme in den umliegenden, vom Krieg ebenfalls gebeutelten Ländern inexistent. Die vor dem Krieg boomende Baubranche brach komplett ein. Innsbrucks größte Firme Huter & Söhne hatte 1913 über 700 Mitarbeiter, am Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1933 waren es nur noch 18. Der Mittelstand brach zu einem guten Teil zusammen. Der durchschnittliche Innsbrucker war mittellos und mangelernährt. Oft konnten nicht mehr als 800 Kalorien pro Tag zusammengekratzt werden. Die Kriminalitätsrate war in diesem Klima der Armut höher als je zuvor. Viele Menschen verloren ihre Bleibe. 1922 waren in Innsbruck 3000 Familien auf Wohnungssuche trotz eines städtischen Notwohnungsprogrammes, das bereits mehrere Jahre in Kraft war. In alle verfügbaren Objekte wurden Wohnungen gebaut. Am 11. Februar 1921 fand sich in einer langen Liste in den Innsbrucker Nachrichten über die einzelnen Projekte, die betrieben wurden unter anderem dieser Posten:

„Das städtische Krankenhaus hat die Seuchenbaracke in Pradl aufgelassen und der Stadtgemeinde zur Herstellung von Notwohnungen zur Verfügung gestellt. Zur Errichtung von 7 Notwohnungen wurde der erforderliche Kredit von 295 K (Anm.: Kronen) bewilligt.“

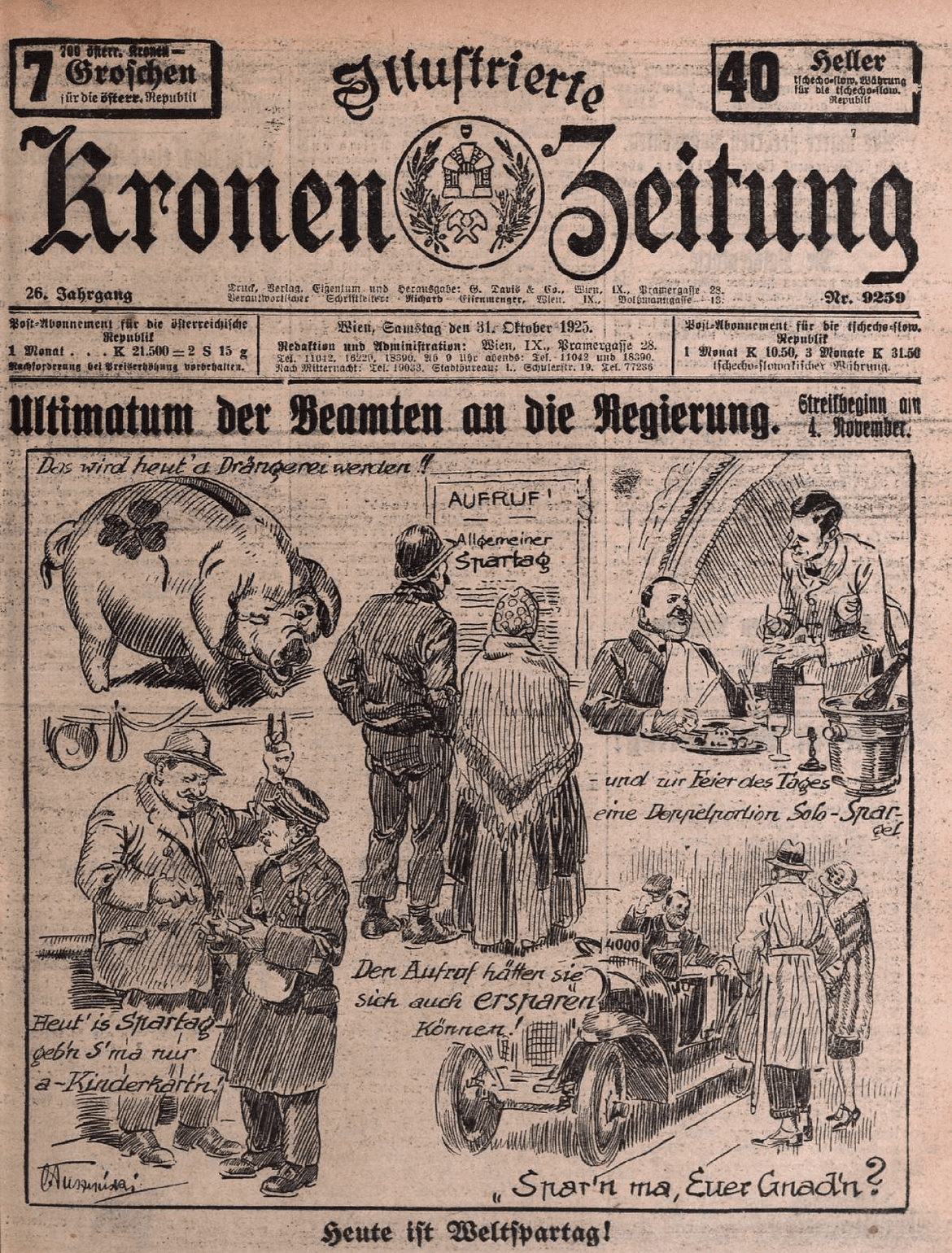

In den ersten Jahren passierte nur sehr wenig. Dann erwachte die Politik aus ihrer Lethargie. Die Krone, ein Relikt aus der Monarchie, wurde 1m 1. Januar 1925 vom Schilling als offizielle Währung Österreichs abgelöst. Die alte Währung hatte gegenüber dem Dollar zwischen 1918 und 1922 mehr als 95% ihres Wertes respektive dem Wechselkurses vor dem Krieg verloren. Innsbruck begann, wie viele andere österreichische Gemeinden, eigenes Geld zu drucken. Die Menge des Geldes, das im Umlauf war, stieg zwischen 1920 und 1922 von 12 Milliarden Kronen auf über 3 Billionen Kronen an. Eine epochale Inflation war die Folge davon.

Mit der Währungssanierung nach der Völkerbundanleihe unter Kanzler Ignaz Seipel rappelten sich aber nicht nur Banken und Bürger auf, auch die Bauaufträge der öffentlichen Hand nahmen wieder zu. Innsbruck modernisierte sich. Es trat das ein, was Wirtschaftswissenschaftler eine Scheinblüte nennen. Diese kurzzeitige, wirtschaftliche Erholung war eine Bubble, bescherte der Stadt Innsbruck aber große Projekte wie das Tivoli, das Städtische Hallenbad, die Höhenstraße auf die Hungerburg, die Bergbahnen auf den Berg Isel und die Nordkette, neue Schulen und Wohnblöcke. Die Stadt kaufte den Achensee und errichtete als Hauptaktionär der TIWAG das Kraftwerk in Jenbach. In der Reichenau entstand 1925 der erste Flughafen, der Innsbruck 65 Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie auch in den Luftverkehr involvierte. 1930 verband die Universitätsbrücke die Klinik in Wilten und die Höttinger Au. An der Sill entstanden die Pembaurbrücke und die Prinz-Eugen-Brücke. Die Handschrift der neuen, großen Massenparteien in der Gestaltung dieser Projekte ist dabei nicht zu übersehen.

Die erste Republik war eine schwere Geburt aus den Überbleibseln der einstigen Monarchie und sie sollte nicht lange halten. Trotz der Nachkriegsprobleme passierte in der Ersten Republik aber auch viel Positives. Aus Untertanen wurden Bürger. Was in der Zeit Maria Theresias begann, wurde nun unter neuen Vorzeichen weitergeführt. Der Wechsel vom Untertanen zum Bürger zeichnete sich nicht nur durch ein neues Wahlrecht, sondern vor allem durch die verstärkte Obsorge des Staates aus. Staatliche Regelungen, Schulen, Kindergärten, Arbeitsämter, Krankenhäuser und städtische Wohnanlagen traten an die Stelle des Wohlwollens des Grundherrn, Landesfürsten, wohlhabender Bürger, der Monarchie und der Kirche.

Bis heute basiert vieles im österreichischen Staatswesen sowie im Innsbrucker Stadtbild und der Infrastruktur auf dem, was nach dem Zusammenbruch der Monarchie entstanden war. In Innsbruck gibt es keine bewussten Erinnerungsorte an die Entstehung der Ersten Republik in Österreich. Die denkmalgeschützten Wohnanlagen wie der Schlachthofblock, der Pembaurblock oder der Mandelsbergerblock oder die Pembaurschule sind Stein gewordene Zeitzeugen. Der Weltspartag erinnert seit 1925 alljährlich an die Einführung des Schillings. Kinder und Erwachsene sollten zum verantwortungsvollen Umgang mit Geld erzogen werden.

Sehenswürdigkeiten dazu…

Westfriedhof

Fritz-Pregl-Straße

HTL Anichstraße

Anichstraße 26 / 28

Schlachthofblock

Erzherzog-Eugen-Straße 25 – 38

Rennerschule & Kindergarten

Pembaurstraße 18 & 20

Rapoldipark

Leipziger Platz

Tivoli

Sillufer / Pradl

Palais Ferrari & Altes Garnisonsspital

Weinhartstraße 2 – 4

Villa Blanka & Voliere

Weiherburggasse 31

Landesberufsschule

Mandelsbergerstraße 16

Theresienkirche

Gramartstraße 4

Südtirolersiedlung Wilten West

Speckbacherstraße

Dollfußsiedlung & Fischersiedlung

Weingartnerstraße

Städtisches Hallenbad

Amraserstraße 3

Pembaurblock

Pembaurstraße 31 – 41

Hungerburgbahn & Nordkettenbahn

Kongresshaus / Rennweg 39